【連載】Vol.087「Mike's Boogie Station=音楽にいつも感謝!=」

RONINインタビュー、40年ぶりの再結成アクティヴィティーはLIVE IN JAPANから始まった!

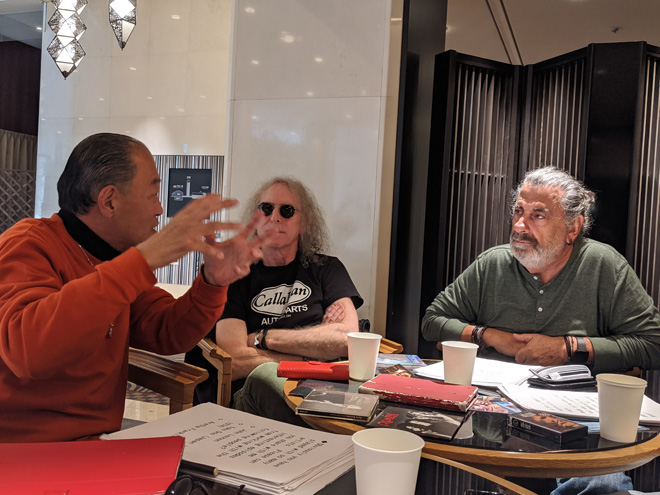

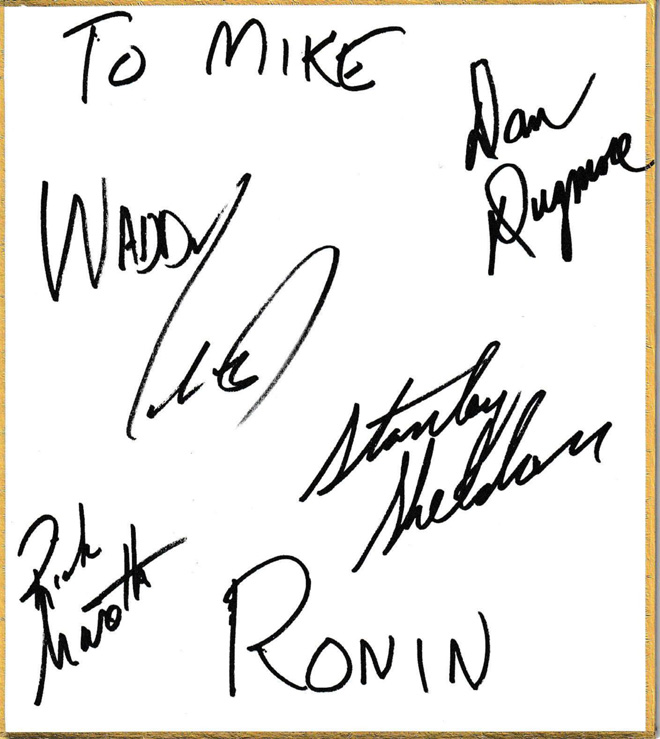

素晴らしいステージを披露してくれたRONIN。僕は前日の2020年2月10日、宿泊先のHTLでワディ・ワクテル、ダン・ダグモア、スタンリー・シェルドン、リック・マロッタ、メンバー4人にじっくり話を聞いた。全員がまさに音の匠、凄腕ミュージシャン。そしてとっても気さくなグッド・ガイズ。音楽をこよなく愛するベテラン・ミュージシャンたちとの楽しいひと時をここに再現させていただく。

Mike:今回RONINが40年ぶりの再結成。昨年ワディへのマイ・インタビューでRONINが近々再結成、新作もレコーディングする予定、日本でLIVEをしたい、そう語ってくれた。2020年2月、遂にRONIN LIVE IN JAPANの実現だ!!!改めてRONIN再結成ストーリーを聞かせて貰えるかな。ワディからまず語ってもらおうか。

Waddy :僕ら4人がまさに興奮している。去年日本から戻って皆と連絡を取り合い、RONIN再結成の話しを正式にしたんだ。その後ナッシュヴィルに集まって演奏したら、まるで1980年当時のサウンドを蘇させることが出来た。面白いことに当時一緒に仕事したグラハム・ホームズもナッシュヴィルに住んでいて、彼がリハーサルにやって来ると、まるで当時の仕事仲間が全員そろったような感じ。素晴らしかったヨ。何曲かを演奏して皆とてもハッピーな気分になったんだ。

M:ニュー・スタジオ・レコーディング・アルバムは既に作業が始まってるのかな?

W:いやいや、この日本公演が最初。まずはここに来てプレイしたかったんだ。

M:今回の日本公演では1980年のアルバム『RONIN』から全9曲奏ってくれるの?

W:「America The Beautiful」を除いて全曲演奏するよ。

▲『RONIN』 from Mike's Collection

M:明日からの日本公演、加えて新曲も披露してもらえますか?

W:3~4曲披露するよ。そのうちの1曲はこれまでレコーディングしていなかったんだけど、1981年のカリフォルニア・ライヴ横浜公演でプレイした「Up On The Cross」という曲なんだ。

M:オリジナル・ソング?

W:そうだよ。あと「Out At Night」と「Slide Slow」で、どちらもダンと僕の作品。気に入ってもらえると思うよ!

M:明日のLIVE、レコーディングするという噂も聞いたけど…。

W:取り敢えず明日の東京2公演をレコーディング。アルバムにするかどうかは未定だけど…。

M:ではここから話しを40年前に戻しましょう。改めて、このRONINというグループが誕生した経緯をじっくり語って貰おうかな。まずワディ。貴方はピーター・アッシャーにその才能をかわれてリンダ・ロンシュタットのバンド起用されたんだよね。そして1977年の大ベスト・セラー・アルバム『Simple Dreams』のレコーディングに参加。貴方の作詞作曲「Maybe I'm Right」がアルバムに収録。また「Tumbling Dice」でもストーンズ・フリークとして彼女にいろいろアドヴァイスしたといった記事を僕はその当時読んだことがあるけど…。

▲『Simple Dreams』 from Mike's Collection

W:そうだったのかもしれないけど、どうだったか、憶えてないなぁ~。僕たちはミック・ジャガーとも会っているし、リンダはミックから歌い方を教わったかもしれないけど僕がそれほど彼女を助けてあげたことはなかったよ(笑)。まあ、リックとドン・グロルニックがLAに来てリンダのアルバム作りに参加したので、そこで顔を合わせて、「Tumbling Dice」をプレイしたんだけど、このレコーディングはリンダのアイディアだったしね。勿論ちょっとは手伝ったけど。

M:そのアルバム・レコーディングにリックとダグも参加。リック、リンダのアルバムのバックを務めることになったのはどういう経緯だったの?

Rick:これは本当に偶然だった。以前ピーター・アッシャーとドン・グロルニックと仕事したことがあって、リンダが僕のプレイを聴いたことがあったのか定かではないんだけれども、まぁ人づてだろうネ。ピーターと会って話が決まりリンダのバックを務めることになったヨ。

M:ダン、リンダのアルバムのバックを務めることになったのはどういう経緯だったの? 彼女とはストーン・ポニー時代からの知り合いだったの?

Dan:ノー、違うよ。リンダに初めて会ったのは1974年アルバム『Heart Like A Wheel』のレコーディングに僕が参加した時さ。それから“Heart Like A Wheel”ツアーに参加して、続くアルバム『Prisoner In Disguise』でも演奏したんだ。

ペダル・スティール・ギター・プレイヤーを探してたケニー・エドワーズがジョン・スチュアートとペダル・スティール・ギターを演奏していた僕をリンダのバンドのオーディションに誘ってくれたんだ。そして合格、幸運にも職を得たんだ、ハハハ。

▲『Heart Like A Wheel』 from Mike's Collection

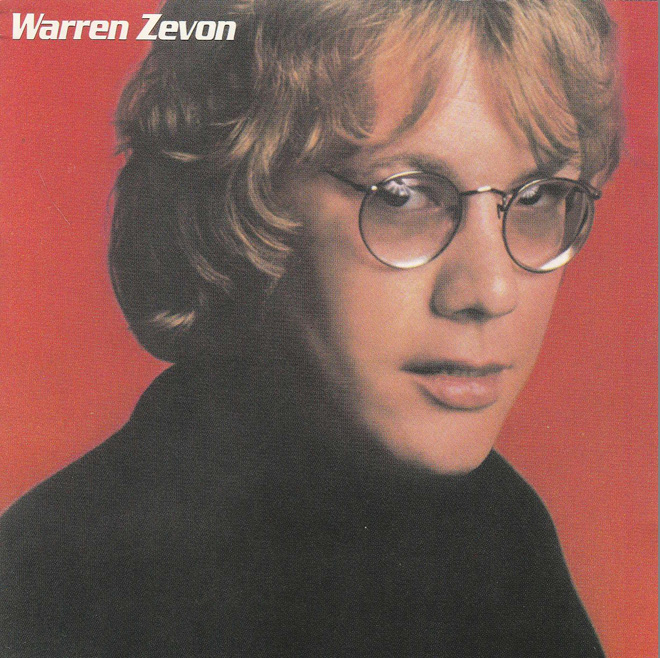

M:スタンリー、貴方はピーター・フランプトンの仕事を通じてリックと知り合い、リックの紹介でウォーレン・ジウォンのツアーに参加しそこでワディと出会うわけですよね。RONINへの参加はどういった経緯で実現したのかな?

Stanley:その通り。リックとワディはウォーレン・ジウォンのアルバム『Excitable Boy』に参加していて、ちょうどツアーに出るところだったんだけど、ベース・ギター・プレイヤーがいなかったので、リックが僕を推薦してくれてワディから電話を貰いLAに行ってプレイしたんだ。

▲『Excitable Boy』 from Mike's Collection

R:ワディとダンと僕がリンダの仕事をしていて、ワディとスタンと僕がウォーレンの仕事をしていたところから、このバンドが出来たんだよ。そう、なんかの間違いで出来たバンドだ。誰もが間違いを犯すからね。ハハハ。

M:1979年にRONIN結成でいいのかな。ピーター・アッシャーもこのプロジェクトに大きく貢献したんですね。プロデューサー&マネージャーとして。グループ名RONINは、日本文化に造詣の深いリックのアイディアということをワディに教えて貰った。リック、どのような経緯でいつ頃から日本の文化に興味を持つようになったのかな。RONIN、“浪人”と命名した背景、理由について教えてくれない?

R:ずっと皆でカッコいいバンド名を探してたんだヨ。RONINというグループ名を提案する前から宮本武蔵ら武将が好きだったし、将軍などの本を読んでいた。浪人というより侍や武士道の文化に関する書籍だけどね。ただしその時に漠然と思いついたのが浪人。大名に仕えるのではなく、どこにも所属しないで各地を放浪しているのが浪人。それはスタジオ・ミュージシャンの自分たちとよく似ていると思ったんだ。また受験に失敗した学生の意味もあるしね、まるで自分たちだ(笑)。メンバー4人ピッタリのネーミングだと一致したんだ。僕は日本の文化が好きだけど、その当時は浪人という言葉はアメリカの日本歴史同好者の間でそれほどポピュラーではなかった。でも最近は多くの人が浪人の意味を分かってきたようだヨ。SNSのポストなんかを見ると「君たちは何か失敗でもやらかしたのかい?」とか書き込まれてるんだからね。ハハハ。

M:着物を着てステージに立ったことはある?

R:ハハハ。それはないよ。ただ昔の写真で確かワディもそこに写ってたと思うけど僕とデイヴィッド・サンボーンと誰かがハチマキをしてポーズを取ってるんだ。ハチマキにはライジング・サンが描かれてたヨ。その写真どこかへ行っちゃった…。

M:アルバム『RONIN』リリースは1980年。LAでの録音も同年でいいのかな。レコーディン・エピソードなど想い出を語ってください。そういえば、昨年の僕のインタビューでワディはこのアルバムは17日間で完成させたって言ってたネ!?

S: 確か18日間だったよね。そして2日間でトラック・ダウンしたんじゃなかったっけ!?

W:2日間でトラックは不可能だよ。

R:僕はスタジオにいたことさえ憶えてないな!ハハハ。

W:このアルバムは、スタジオ・ライヴ録音で一発録りだったんだよ。

S:だからトラッキングがすぐ終わったんじゃなかったっけ?

W:いやいや、トラッキングは2日間では終わらなかったけど、アルバムを1枚仕上げるのに18日間はチョー早いね。

D:デジタル録音でリリースされた最初の作品の一つだった。

R:あれって僕たちを使ったピーター・アッシャーの実験だったんだよ。そう、僕たちはピーターのモルモットさ。

M:アルバム・レコーディングにジョインしているドン・グロルニックはどうしてメンバーに参加しなかったの?

R:ドンはソロのジャズ・アーティストになりたかったからバンドには加入しなかったんだヨ。ドンと僕はお互い家を買って隣同士なんだけど、ドンのそういう意図を知っておくべきだったヨ。彼とは親友の間柄で今も皆の親しい友人だ。ただドンとリハーサルしてた時がちょうど彼がソロ・アーティストとしてまさに独り立ちしようとしてる頃、それなりに稼げれば良かったんだ。「ジャズじゃあ百ドル単位でしか稼げない!」、ピーター・アッシャーがこう言ってたんだ。

W:ドンは僕にこう言ってたよ。「ワディ、君が何百万ドルの世界に行くのは分かるさ。でも僕は数十ドルのジャズの世界に行くよ」

M:ここでアルバム『RONIN』収録楽曲についてセルフ・ライナー・ノートをお願い出来ますか? 簡単に各曲についてコメントください。まずは「Love's Coming Into My Life Again」、軽快なロックンロール。The X-Pensive Wionosのルーツとも感じさせる楽曲だと僕は思うんだけど、ワディ、どうでしょう…。ここではドンがピアノを弾いている。

W:これはドンとピアノに向かって書き上げたんだ。歌詞は自然に湧いてきた。あの時の楽曲は基本5人のバンドを想定していて、この歌ではピアノをメインのインストにしたんだ。

M:「Home At Last」はミディアム・テンポのまさに1980年をダイレクトに感じさせる作品。ロックンロールが全身に流れているワディらしさが出ているネ。

W: これはいかしたロックンロール・ソング。さっきのがピアノだったので、これはギター中心の直球ロックなんだ(笑)。

M:「It Touches Everyone」はしっとりとしたカントリー・ロック・フレーヴァーを感じさせる楽曲、ダンのペダル・スティールが良い味を出している。ビル・ペインがシンセサイザーでジョインしている。

D: 大好きな曲だ。

W: 僕たちのフォーク・ソング、ダンがスティール・ギターを弾くのにピッタリだと思った。ビル・ペインはシンセじゃなくてオルガンだったよ。

D: いや、ビルはシンセだったよ(註:アルバムのクレジットにはビル・ペインがシンセ、ドン・グロルニックがオルガンと記されている)。

R: おもしろい違いの一つ、そしてバンドのおもしろいコンセプトの一つは、ダンは最高のペダル・スティール奏者の一人だけど、何故かロックでは誰もペダル・スティールを使わない。だから僕たちは本当にユニークだと思っているヨ。そうだよね? 僕らは幅広いアプローチでハードなロックだけでなくセンシティブなロックも演るんだ。それと(ワディを指さしながら)ロックンロール・スタイルもありながら、ダンがペダル・スティール・ギターを弾くという全く異なるユニークなスタイルだ。僕はギター・バンド・サウンドが大好きだけど、彼ら二人が上手く噛み合ってて、ナッシュヴィルでリハーサルした時なんかは、僕とスタンリーで世間話してたところ、二人がギターを弾き合って「Feels Right」(註:アルバム最後の曲)を演奏し始めた途端、僕らは顔を思わず見合わせてしまったゼ。こりゃ、レコードと同じだゼ!僕らはもう何年も一緒に演ってるけど、ダンのペダル・スティールへのアプローチとワディのロックンロールへのアプローチ、この二人の変わり者のコンビネーションがこのバンドRONINを特徴づけているんだぜ。

M:「Here Come The Runner」、このレゲエ・タッチなナンバーはワディとマイク・ボッツの共作。あのブレッドのメンバーとして知られたマイクだね。ワディ、貴方はリンダやウォーレンの仕事を通じてマイクと知り合ったんたんだよね!?この楽曲誕生のストーリーを教えてくれるかな?

W: マイク・ボッツはリンダのバンド・メンバー。僕がバンドに加入した時、ダンがいて、ケニー・エドワーズ、アンドリュー・ゴールド、そしてマイク・ボッツがいて、彼はバンドのドラマーだった。グレイトな奴だよ。或日どこだったか彼がビートし始めて僕もプレイをスタートさせ、僕のギターに彼がまたビートを刻むと、とてもいいリズムになったんだ。それを「歌詞はまだだけど、二人でこれを作ったんだ」とピーターのところに持って行ったのがこの楽曲さ。

M:「America The Beautiful」はLP/B面1曲目。

R:この曲は今回演奏しないヨ。米国は現在ハッピーでないから…。

W:僕達の国がもう一度ビューティフルになったら演奏するヨ。今のアメリカは酷い状況だし。

R:今のアメリカ政治的に酷いゼ。僕ら4人ともアメリカという国は大好きだ。

M:「Hey Nadine」はダンがラス・カンケル&ワディと共作。ダンにこの楽曲について語ってもらおう。タイトな気骨溢れたロック・サウンドがとても印象的だね。

D: ラス・カンケルのホーム・スタジオに彼と二人でいて、歌詞が未だなくてインストゥルメンタルで曲を書き始めた。僕はペダル・スティールを使ったアイディアがあって、そこにワディが入って来た。その後皆で演奏を始めた。歌詞をつけたのはワディだっけ?それともラス?

W: ラスも少し歌詞を作ったかなぁ。よく憶えてないけど。僕のカバンの中に手紙のようなものがあったんだ。僕がいつも持ち歩いてたバッグさ。そのバックの中を当時のガールフレンドが探ってたら、ネイディーンという女の子宛の手紙を見つけちゃって。眠っていた僕は元GFの責め立てる声で目を覚ました。「一体何のことを言ってるんだよ?」と言うと、その手紙を見せるんだ。「これは手紙じゃない。歌詞なんだ」、「誰、ネイディーンって? どこでこの娘と会ったの? この娘とどこに行ったの?」。もう大騒ぎになった(爆笑)。

M:「All I Can」はダンの作品でリード・ヴォーカルも貴方、ダンですよね。この魅力的なアメリカン・ロック・ナンバーについて語ってくれるかな?

D:自宅でこの曲を書いて、これをワディに聴いてもらったら気に入ってくれたんだ。歌い出しの歌詞は、僕のマネージャーが電話してきたというもの。誰か知っている人物を歌詞に登場させるのは面白いと考えたんだ。バンド全員揃ったところで僕のマネージャーのジョン・リグニーのことを歌ったと皆に言って、それがとても良い感じにフィットしたというわけさ。

W:これは僕たちのフォーク・ソングみたいなものだ。

D:ジョンも喜んでたからね。

R: 今まで気づかなかったけど、知人の名前が入ってるから、この曲に親近感を覚えるっていうのはあるな!

M:「Desilu」もレゲエ・タッチのナンバー。作者のマーフィー・ダンはザ・ブルース・ブラザーズ・バンドのメンバーでしたよね。アイラ・ミラーはシカゴ出身の俳優さんですよね。この曲はRONINがオリジナルなんですか?

W:これは僕の仲良い友人のマーフィー・ダンと彼のパートナーのアイラ・ミラーの作品。この歌を知ったのはおそらく初めてマーフィーと会った1970年、これまでいくつかのヴァージョンで演奏している。リック、君もいくつかのヴァージョンでプレイしただろう? マーフィーがこれを書いた時Desilu Corporationという社名を使いたいと訊ねると、もちろん答えはNO。「なんで訊くんだよ。構わずやれよ。あとで何か言ってきたら、それはその時だよ。ただの歌のタイトルだろう」。僕はこの歌が大好きで、皆に聴かせたら気に入ってくれた。演奏してて楽しいし歌詞も素晴らしい。結局Desilu Corporationからは何も言われることはなかったゼ(笑)。

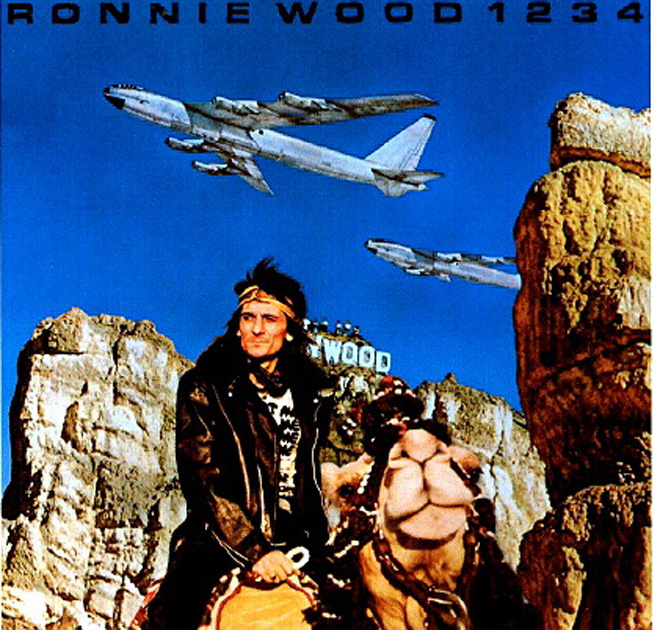

M:「Feels Right」はストレートなロックンロール!このサウンド展開、僕はロニー・ウッドを想い出してしまった…。

W: これもグッド・ロックンロールさ。ギターで上手くいって、バンドで奏ってみたらとっても良い感じだった。バンドでプレイするにはもってこいのストレートなロックンロールだ。そう、ロニーね。ベイビー・ストーンズっぽくもあるよね。ハハハ。

▲『1 2 3 4/Ronnie Wood』(ヮディ参加アルバム) from Mike's Collection

M:スタンリー、貴方のこのファースト・アルバムに対するコメントもください。どの曲が一番好きですか

S:全曲好きですが、なぜか「Here Comes The Runner」が一番好き。このツアーのリハーサルでも最初にプレイしたんだ。簡単な曲なので~(一同大笑い!)。それは冗談として、グレイトなサウンドだよ。彼らに呼ばれるときは、いつも変わり者が一人招かれるっていう感じ。彼らが全部作り上げてくれている。ただただ素晴らしい仲間たちだ。

W:4人の変わり者だよ(笑)。

M:日本ではRONINアルバム・リリース時、1980年代のイーグルス登場といった宣伝コピーを見かけまたヨ。

W:それは知らなかったなあ。ピーターに知らせたかったよ!ハハハ。

M:そういえば1981年、横浜&大阪でのカリフォルニア・ライヴでリンダ、ジェイムズ・テイラー、JDサウザーらとともに来日したRONIN。その時は(1)America The Beautiful (2)Here Come The Runner (3)Hey Nadine (4)Love's Coming Into My Life Again (6)Up On The Cross (7)Feels Right といったナンバーを演奏しているんだけど、皆さん憶えていますか?!

R:マイク、君は観たかい?

M:勿論ですよ。

R:皆こういう曲を演奏したのを憶えてるかい? 僕は憶えてないゾ。ハハハ。

W:「Up On The Cross」はニュー・アルバムに収録する予定だヨ。マイ・フェイヴァリット・ソングなんだ。

M:ワディはリンダ、ジェームズ、JDのバックも務め大変でしたネ。

W:まだ当時若かったからネ!ハハハ。

M:各自のプロフィールについてお聞きします。ワディは前回質問したので(Vol.71)、今回は3人さんへ。

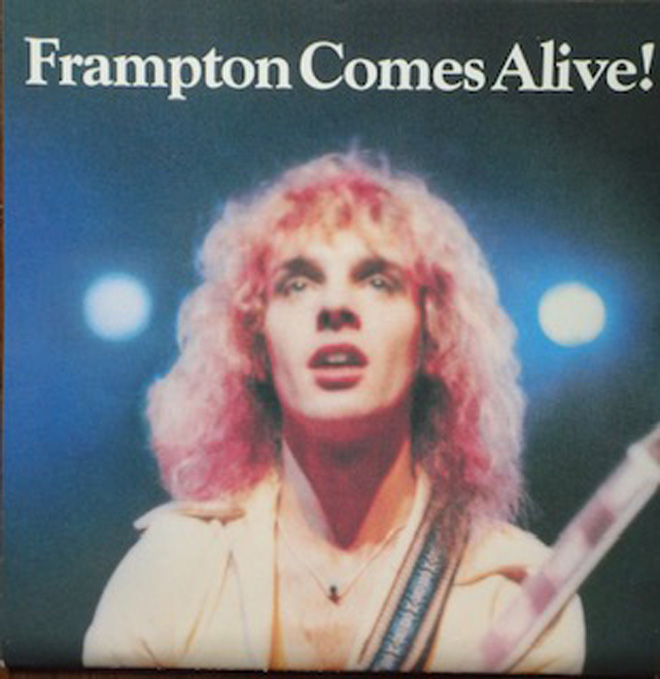

まずスタンリーから…。僕と同じ1950年生まれ。そしてピーター・フランプトンも同じ年の生まれ(笑)。音楽とはいつ頃どのような形で仲良くなったのかな?

S:子供の頃はラジオでブルースをよく聴いていた。リトル・リチャード、チャック・ベリー、ジェリー・リー・ルイス。ここの皆も若くして音楽に目覚めたと思うけど、僕はカンザスで生まれてコロラドに引っ越し、そこでトミー・ボーリンという男に出たったんだ。彼はドラッグで亡くなる前にキャリアを積んでいて、トミーと一緒にLAに拠点を移したんだ。その頃ちょうどピーター・フランプトンのオーディションがあった。僕が数多く経験したオーディションのひとつ。それから2カ月後には『Frampton Comes Alive』のレコーディング。それはあっという間だった。同じ頃トミーはニューヨークのエレクトリック・レイディ・スタジオで自身のレコーディングをしていた。僕のキャリア・ハイライトは同時期にこれだけ起きた。その後こここにいるメンバーたちと出会ったんだ。

▲『Frampton Comes Alive』 from Mike7s Collection

M:ベースはいつ頃からどのようなきっかけで始めたんですか?

S:10歳の子供の僕はラジオを聴くだけだったけど

2年後にビートルズが出現、それからベースを弾くようになったんだ。

M:プロのベーシストとしてはいつ頃から活動していたの?

S:コロラドに引っ越してから。2年ほどガレージ・バンドで活動してから、カンザスの小さな町に移った。そこでカレッジには行かないと決意し音楽の道へのめり込んでいったんだ。17~18歳の頃、それが始まりだった。

M:凄い人気だったピーター・フランプトンとの1970年代後半の想い出を教えてくれないかな?

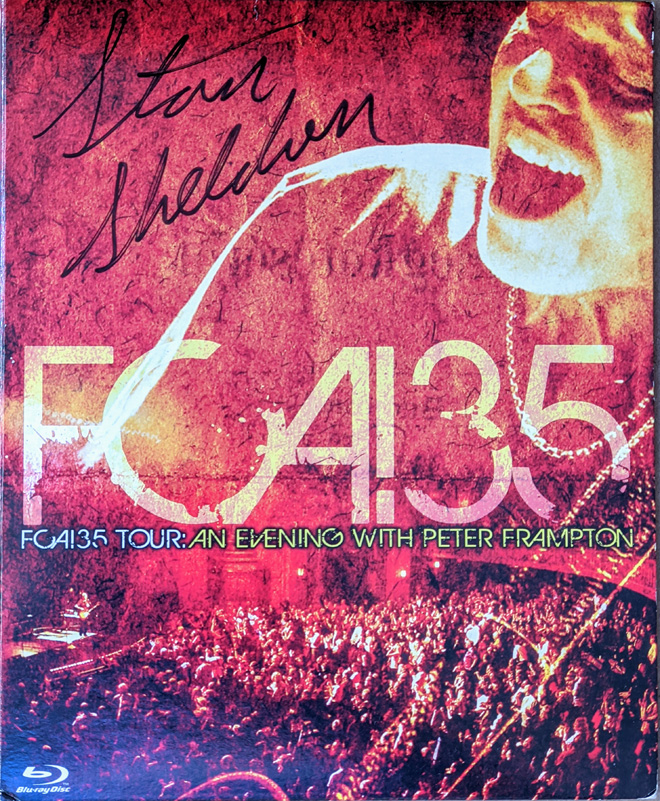

S:グレイトの一言!超現実的でもあったよ。分かるかな? 色々な出来事があったからね。自分自身ももうちょっと楽しめたかなと思うことはあるけど、とにかくサイコーだった。あの経験がなければこのメンバーたちと出会うこともなかったかもしれないしネ。ピーターはグレイトな男だ。2010年にはアルバム35周年の再々結成ツアー(FCA!35 Tour)を行って、そこでもプレイした。それからつい最近はグランド・ファンク・レイルロードと数か月ツアーしたんだ。何の前ぶれもなく突然の話だったんだ、これは昨年のこと。メル・シャッカーの奥さんが危篤ということで、バンドのシンガーをやっている僕の友人マックス・カールが電話をくれて、メルの代役を務めて欲しいとのことだった。たった2日間でグランド・ファンクの楽曲を習得したんだ。最初のギグは死ぬほど緊張したけど、それを乗り切って以降4か月間は上手く出来ましたよ!♪I'm your captain~♪(GFR「I'm Your Captain」の一節を歌う)。

▲『FCA! 35』 from Mike's Collection

M: 次はダンにお聞きします。ジャン&ディーンの曲名でお馴染みパサディナの生まれ♪It's the little old lady from Pasadena♪(J&D「パサディナのおばあちゃん」の一節を歌う 汗)。誕生日は1949年の何時ですか?

D: 4月1日。

M:音楽とはいつ頃どのような形で触れあったのかな?

D:母がウクレレの弾き方を教えてくれたのが最初。学校の成績で算数や歴史の成績はとても良いのに、何故か音楽だけがCだったので、音楽の成績を上げるためにウクレレを教えて貰ったんだ。そして学校で弾き語りして皆に聞かせなさいと先生が言うので、実行してみたところ成績は相変わらずCのまま(一同大爆笑)。

R:ダンはいちばん狡猾な話し手なんだよ。必ずオチがあるんだよな。ハハハ。

D:13歳の時に初めてエレキ・ギターを買ったんだ。当時のカリフォルニアではサーフ・ミュージック大旋風だった。「Pipeline」や「Walk Don't Run」といったインストゥルメンタル・ナンバーを高校で演奏していたんだ。

M:ビートルズ以前にベンチャーズにインスパイアされたんですネ。

D:その通り。その後ビートルズが登場、僕の周りの連中は挙ってビートルズを演奏するようになったんだ。

M:貴方はカントリー・ミュージックやカントリー・ロックが好きだったんですか?!

D:ビートルズ登場以降、カリフォルニア・カントリー・ロック・シーンの台頭もあり、バッファロー・スプリングフィールドやモビー・グレイプ、ロックとカントリーを融合した音楽が出てきたんだ。当時の僕はカントリー・ミュージックは好きじゃなかった。年寄臭かったから。とは言っても当時彼らはまだ25歳くらいなんだけどネ、ハハハ。ただしカントリー・ロック・バンドは好きだった。まだロック・ギターがいる編成でしたからね。

M:フライング・ブリトー・ブラザーズとはどのような経緯で仲良くなったの? スニーキー・ピートにペダル・スティールを売ってもらったとか…。

▲『The Gilded Place Of Sin/The Flying Burrito Bros』 from Mike's Collection

D:最初はエレキ・ギター一辺倒だったけど、フライング・ブリトー・ブラザーズを聴いてからペダル・スティール・ギターを弾きたいと思うようになったんだ。だけどペダル・スティール・ギターを取り扱うギター・ショップが当時のカリフォルニアにはなかった。そこで彼らを観るためにハリウッドに行った。その時バンドのペダル・スティール・プレイヤーだったスニーキー・ピートにどうやってペダル・スティールを見つければいいかを訊くと、彼は自身のPSG2本の買い手を探しているというので、そのうちの1本を僕へ売って貰ったんだ。1970年のことだった。ただ彼も独学で習得したので、スコアは全く読めなかった。だから僕も独学なんだ。レッスンを受けたことさえ一度もない。

R: ピーター・アッシャーがこう言っていた。「このメンバーの中でダンがいちばん長続きすると思う。楽器の使い手の中で、ダンが最もユニークな奏者だから」確かにその通りとてもユニーク。僕のファースト・アルバム(註:ブレスレン最初のアルバム『BRETHREN』)でポコのペダル・スティール・プレイヤーのラスティ・ヤングが参加してくれた。彼はグレイトだけど昔ながらの奏法。ところがダンときたらマジックさ。ダンのラップ・スティールは本当に変わっているんだぜ。狂気の科学者を見てるようだよ。そう、魔法の薬でも調合してるんじゃないかみたいな。ダンが白衣を着て牛乳瓶の底みたいなレンズの変わったメガネをかけ狂気の科学者みたいにしてステージに上がればいいと思うんだよな。ハハハ。

M:1970年代に入ってプロとして活動するようになったんですか。それはジョン・スチュアートのバンドが最初だったの?

D: そうだよ。さっきも言ったと思うけどジョン・スチュアートのバンドに加入して、ケニー・エドワーズが見染めてくれてリンダのバンドにジョインしたんだ。

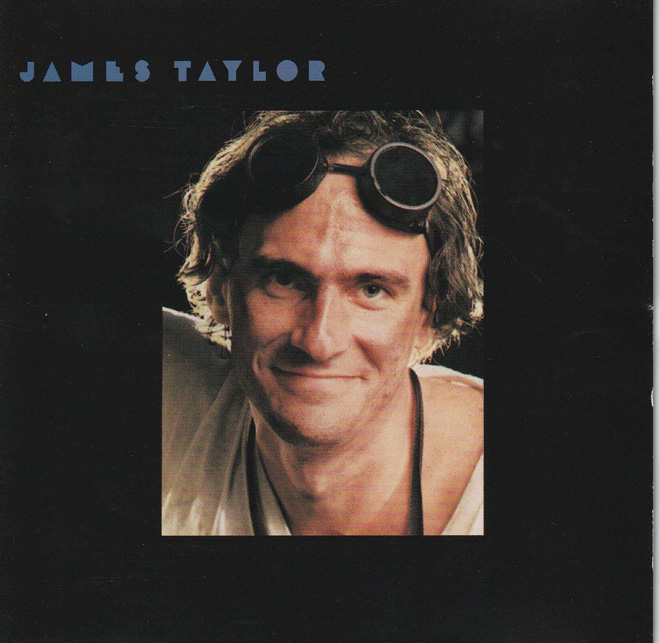

M:ジェイムズ・テイラーとの想い出を二、三、教えてくれるかな?

D:ピーター・アッシャーがリンダ・ロンシュタットとジェイムズ・テイラーのマネージャーをしていた。ジェイムズがアルバム『Greatest Hits』を制作するにあたって、アップル・レコード時代にピーター・アッシャーがプロデュースした「Carolina in My Mind」と「Something in the Way She Moves」を選んだけど、何故かアップルからの使用許可が下りなかったので、そのままのオリジナルのコピーじゃなくて今これらを新たにやったらどうなるかというスタイルでスタジオ入りしようとピーターのアイディアの下彼に呼び出されて1976年にレコーディングをサポートした。それからアルバム『JT』でも1~2曲演奏し、アルバム『Flag』と続いてついに1980年のアルバム『Dad Loves His Work』でワディとリックと僕がプレイして、その流れのままツアーにも参加した。

▲『Dad Loves His Work』 from Mike's Collection

M:ビートルズのカバー・アルバム『Off White Album』を紹介してくれるかな…。

D: ペダル・スティール・プレイヤーのソロ・アルバムというと、派手な速弾きの中に1~2曲キレイな作品があるみたいなものですが、速弾きなんかじゃなくて全曲美しいメロディの作品を作りたかった。ギターからベースまで全て自分1人で演奏。確か2004年あたりだったかな(註:正しくは2003年)。

M:今回で日本は何度目ですか。

D:リンダとジェイムズと一緒に来たのが最初。

W:最初はリンダと来たんだよ。それからカリフォルニア・ライヴ。それだけじゃない?

D:ジェイムズとはまた別の時にも来てるよ。

R:ジェイムズと一緒に日本とオーストラリアを回らなかったっけ?

W:カリフォルニア・ライヴの後にジェイムズとオーストラリアに行ったと思うよ。でもリンダとは別の時にも来てるナァ(註:リンダは1979年、1981年、1984年に日本公演を行っている)。

D: そう思うよ。そして最後の来日は1991年に(元イーグルスの)バーニー・レドンとニコレット・ラーソンと一緒だった。なのでほぼ30年ぶりの日本ということになるかな。

M: 最後にリックに登場して貰おう。ビッグ・アップル出身の貴方が音楽とはいつ頃どのような形で仲良くなりましたか。最初に親しんだ楽器は?

R:最初の楽器は僕もウクレレだったんだ、ハハハ。父がウクレレを持っていたんだけどそれを演奏することはなくて、踊りが好きだったんだ。

M:ドラムスはいつ頃からどのようなきっかけで始めたのかな。

R:友人が徴兵されて彼のドラムスを僕に残してくれたんだ。このドラムスを君にあげるから、演ってみたらどうだい? ということだったんだヨ。それがドラムスを始めた切っ掛けだ。19歳だった。

M:1960年代、どんな音楽に親しんでたの。ロック、R&B…。

R: R&Bだな!オーティス・レディング、サム&デイヴ、ジェイムズ・ブラウン、ウィルソン・ピケット、ジョー・テックス…。僕が在籍したバンドはいつもR&Bを演奏していてたんだ。だから長時間練習する必要はなかった。場所はニューヨーク・シティやその周辺で、ただ我武者羅にプレイしていたんだ。

M:いつ頃から音楽活動を開始したのかな?

R:カレッジを卒業してすぐの頃だ。今でも親しい友人のデイヴィッド・スピノザは当時既にニューヨークでスタジオ・ミュージシャンだった。そのデイヴィッドが、バンド名は忘れたけど、R&Bバンドのレコーディング・セッションに誘ってくれたこともあったゼ。

M:1960年代後半、貴方はリヴァーボート・ソウル・バンドに在籍。この大型R&Bバンドは68年にアルバムも発表している。

R:生憎、僕はこのアルバムではプレイしていないんだ。でもバンドのメンバーとしてドラムス担当だった。マネージャーは丁度若きピーター・フランプトンも手掛けていたんだ。ちょっと変わってはいたけど素晴らしいR&Bバンドだった。でもリード・シンガーが人を殺して刑務所に送られてしまい結局バンドは解散さ!

M:1970年代に入るとブレスレンで活動。このグループを紹介してくれるかな? 2枚のアルバムを発表。どんなバンドだったの?

R:今までプレイした中でベスト・バンドの一つだったな!カントリー・ロック、R&Bは全くナシ!デイヴィッド・スピノザと一緒だったバンドにいた時、ストロベリー・アラーム・クロックとニューヨークのヴェイグランツというバンドと一緒のライヴをやることになった。ヴェイグランツはちょうどレスリー・ウェストをクビにしたばかりで、トミー・コスグローヴが歌ってギター。残り2人がR&Bバンドで僕がプレイするのを知っていて、一緒にバンドをやらないかと誘われた。それがブレスレンだ。LAで最初のアルバムを制作、そこでドクター・ジョンがプレイしてくれた。とっても良いバンドだった。あのギター・プレイヤー&シンガーは素晴らしかった。トラフィックなど多くのバンドのオープニング・アクトも務めたんだぜ。当時誰もが彼に驚かされた。ただ彼は最後にはホームレスになってしまった…。ブレスレンは信じられないくらい素晴らしいバンドだったんだ!

▲『BRETHREN』 提供:VIVID SOUND CORPORATION

▲『Moment Of Truth/BRETHREN』 提供:VIVID SOUND CORPORATION

M:貴方は多くのビッグ・アーティストとレコーディング。最後にその思い出を語ってくれる…。ジョン・レノン&ヨーコ・オノ。

▲『MIND GAMES/JON LENNON』 from Mike's Collection

R: ジョンと仕事をするのはグレイトだった。彼はほんとうに良い人だ。才能に溢れた男だった。しっかり足が地に着いていた。プレッシャーや緊張は全くナシ。自分が何を求めているのかを本当に分かっていた。そして彼はとてもシンプルでもあった。その時はジム・ケルトナーも一緒だった、とても気楽に一緒に過ごすことが出来た。僕がプラスティック・オノ・バンドでヨーコと仕事をしてたこともあって、ジョンとはよく一緒にニューヨークを出歩いたなぁ。ヨーコとは1974年に日本にも行ったんだぜ!

M:ワン・ステップ・フェスティバル、郡山!

R:コーリヤマ…。オーマイガー!あのギグはよく憶えてるぞ~!コーリヤマ・ミュージック・フェスティバル!クレイジーなバンドが沢山出演してたんだよ~。エルヴィスのそっくりサン何とかとか、そんなのがいっぱい。スティーヴ・ガッドもバンドにいて、スティーヴと一緒のホテルだったんだけど、そのホテルの部屋がチョー狭かったんだ(笑)。

ジョンとの話しに戻るけど、ニューヨークではとにかく一緒によく出歩いたんだけど、大体ヨーコが「みんな何やってるの?晩御飯を食べに行きましょう。ジョン、行くわよ」と言って、クラブに行ったり夕食を共にしたりして。こうしてジョンをよく知るようになったんだ。当時のジョンといえば、クラブなどに入れば、周りの人が彼を放っておかない。でもジョンは周りが彼をそっとしておくようにする術を身につけていたんだ。ケンカ腰な感じじゃなくて。僕たちが行ってたスポットは周りも同世代の音楽好き、どこか違う場所に行けばよかったのかもしれない。ジョンはただ楽しい人だったなぁ!

M:アレサ・フランクリンとはどうなのかな?

R:アレサとも仕事をしたゼ。彼女はソウルの女王。他に何を言えばいいかなあ。全てがグレイトだよ!アレサに関して分かったことは、僕がセッションでスタジオに入ると、彼らは既にいくつか違うバンドを試していた。バーナード・パーディとチャック・レイニーに代わってリック・マロッタとスタンリー・クラークとダニー・ハサウェイがピアノだったかナァといった具合だ。彼女は最初は多少ナーバスのところもあった。何ていうアルバムだったかナァ、アトランティック・レコード…。僕がプレイしたいくつかの曲の一つはナンバー・ワン・ヒット・シングルになったんだゼ。(註:1974年発表のアルバム『Let Me In Your Life』収録の「I'm In Love」。Billboard誌R&Bチャート1位を記録。ここでリックはドラムスだった)。ある時スタンリー・クラークが1時間ほど遅刻した。アレサは女神様のように座っていた。「バーナードはどこ?!」それを聞いた僕は固まったんだ。4~5人のプロデューサーがいて入れ代わり立ち代わり駆け足ででやって来る。アリフ・マーディン、トム・ダウド、ジェリー・ウェクスラー、アーメット・アーティガン、全員が駆け足でやって来るんんだ。僕はアリフ・マーディンとは他のアルバムでも仕事をしたことがあるがその時アリフがアレサにこう語りかけた。「アレサ、スタンリーは今ニューヨークでいちばんホットなプレイヤー。私を信じて欲しい」。スタンリーは1時間ほど遅刻。彼が到着後、僕たちは演奏を直ぐ開始、最初の4~8小節くらいで全てがガラッと変わったんだ。直ぐ彼女がこっちの方を見て、微笑んでくれたんだ。イエス、これならばオーケーよという感じだった。最後には彼女は僕たちにとても感謝してくれた。でも僕たちスタジオ・ミュージシャンはいつも大物アーティストに対してはびくびくだったさ。スティーリー・ダンやエディ・ケンドリックスからもオファーを貰ったこともある。

▲『Let Me In Your Life』 from Mike's Collection

M:その昔、六本木にあった伝説のソウル・バー“George's”で僕は何度もホール&オーツと遊んだことが…。素晴らしきブルー・アイド・ソウル・デュオとも貴方はレコーディングしてますね?

R:彼らのことは大好きだ。アルバム『Abandoned Luncheonette』で一緒に仕事した。1~2曲プレイ。それから彼らとツアーにも出た。本当に楽しかった。皆ジョンがどれだけステージに貢献してるのか知らない。そしてダリルに関して分かったことは、毎晩のステージで次は違う感じでやろうということは一切なく、一言一句全てを全く同じに歌うんだ。毎晩毎晩全く同じなんだ。

▲『Abandoned Luncheonette』 from Mike's Collection

M:ジャクソンズのレコーディングにも参加してます?

R:あのアルバムは面白いレコードだった。プロデューサーの一人がコロムビア・レコードのボビー・コロムビーだ。ジャクソンズのアルバムは全部同じプロセスでの制作なんだ。ジャクソンズが演奏してトラックを作り、よ~く憶えているんだけど「Blame It On The Boogie」のトラックをジャーメインかティトが「マイク、今のどういう感じ?これで踊れる?」と訊くと、「イェ~、気に入ったよ~。すご~くイイ感じだよ~」とマイケルが言うんだ。すると「オーケー!これでキマリ!」となって、そこで初めてゴー・サインが出るんだよ(笑)。

『DESTINY/The Jacksons』 提供:ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル

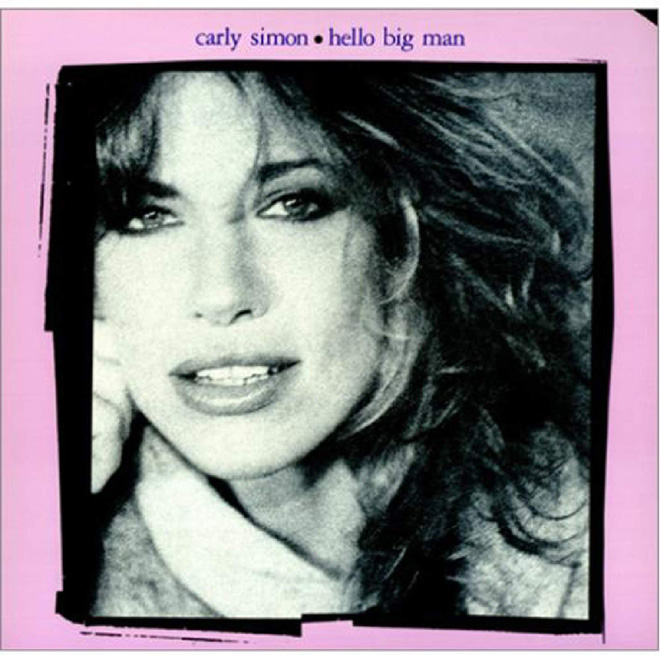

M:カーリー・サイモンの想い出を教えてくれるかな?

R: 彼女とは僕が21歳の時が初対面、それから何年も一緒に仕事した。そう、僕がブレスレンのセカンド・アルバム制作してた頃が最初だな。アンディ・ニューマークが彼女と一緒にプレイしていた。彼女のトリビュート企画“The Music of Carly Simon”が来月、3月19日にニューヨーク/カーネギー・ホールで行われるんだ。これはウィル・リーと僕が中心になってのバンドで多くのゲストがパフォーマンスする筈だ。ダーレン・ラヴ、マイケル・マクドナルド、マリリン・マックー&ビリー・デイヴィスJr、シンディ・ローパー、リヴィングストン・テイラー他、多くのアーティストが参加。偉大なるカーリー・サイモン。彼女は音楽史上最高のソングライター、そしてストーリーテラーの一人なんだ。

▲『Hello Big Man/Carly Simon』 提供:ワーナーミュージック・ジャパン

M:最後にエドガー・ウィンターについて語ってくれる?

R:最高のアーティストの一人だ!エドガーからは多くのことを学んだ。ホワイト・トラッシュという彼のバンドとプレイしていろんなことを教えて貰ったんだ!

協力:Kaz Sakamoto, Jun Teramura and S.Yoshida

◆「Mike's Boogie Station=音楽にいつも感謝!=」まとめページ

この記事の関連情報

【連載】Vol.141「Mike's Boogie Station=音楽にいつも感謝!=」

【連載】Vol.140「Mike's Boogie Station=音楽にいつも感謝!=」

【連載】Vol.139「Mike's Boogie Station=音楽にいつも感謝!=」

【連載】Vol.138「Mike's Boogie Station=音楽にいつも感謝!=」

【連載】Vol.137「Mike's Boogie Station=音楽にいつも感謝!=」

【連載】Vol.136「Mike's Boogie Station=音楽にいつも感謝!=」

【連載】Vol.135「Mike's Boogie Station=音楽にいつも感謝!=」

【連載】Vol.134「Mike's Boogie Station=音楽にいつも感謝!=」

【連載】Vol.133「Mike's Boogie Station=音楽にいつも感謝!=」