【コラム】BARKS烏丸哲也の音楽業界裏話040「80歳となったエリック・クラプトンのライブを観て」

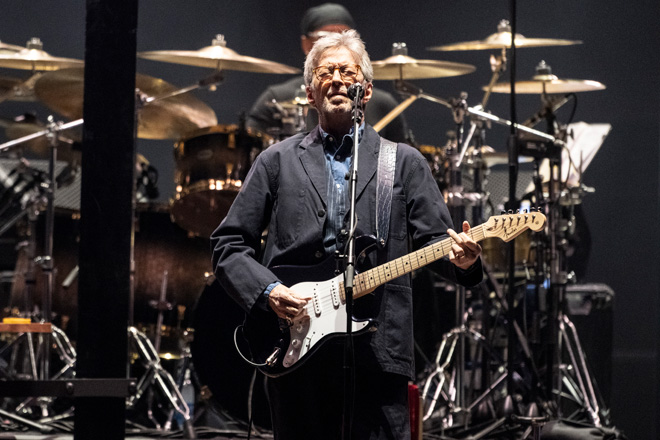

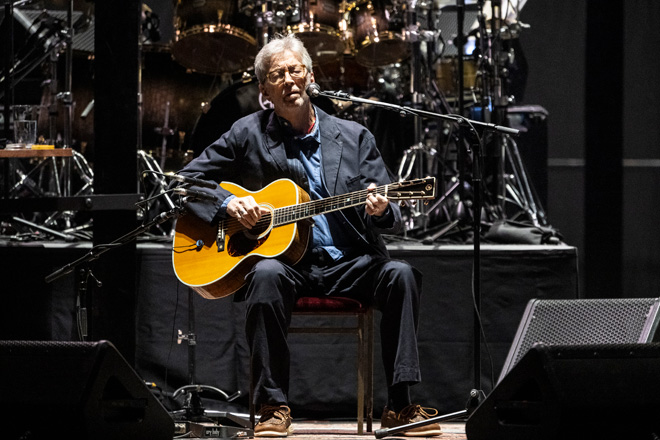

エリック・クラプトンの武道館公演を観に行った。クラプトンのライブを観に行くのはこれで何度目になるだろうか。洋邦問わずいろんなライブを観てきたけれど、今回のような思いに至るのはこれが初めてのことだ。

非常に成熟されたライブだった。成熟というのは、ステージに立っているアーティストのことだけを指しているのではなく、観客席を埋め尽くすオーディエンスも含めてである。事実、客層の年齢は高めではあるものの、ここでいう成熟とは年齢が織りなす円熟を指すものではない。

「あるべき形」というと多様性こそ重要な音楽において誤解を招く言い分だけど、「ライブというエンターテイメントのひとつの完成形」という意味でまさしく「あるべき完成形」だった。ステージと客席で自然発生するエネルギー交換の心地よさ、その所作の心地よさ、お互いの間合いを見る空気感の心地よさ、あるべき自分の立ち位置で当たり前のようにお互いを尊重する心地よさ…。とにかく、そこにある貴重なひとときを純粋に共有するという邪念のない良質な音楽空間が、究極的な成熟味を生み出す根源だと思った。会場の温度感とシンクロしてスタンディングオベーションとなり拍手が生まれアンコールへつながっていく。これは会場にいたすべての人々による共有財産だ。

そしてそれはサウンドにも見事に表れていて、あらゆるプレイがお互いの音の邪魔をしない。それぞれが隙間を測り、潮の満ち引きのように呼吸がシンクロして、滞りなく音が呼応している様子が繰り広げられた。誇張もなければ忖度もない、実直で礼節あふれるインプロビゼーションが繰り広げられていた。

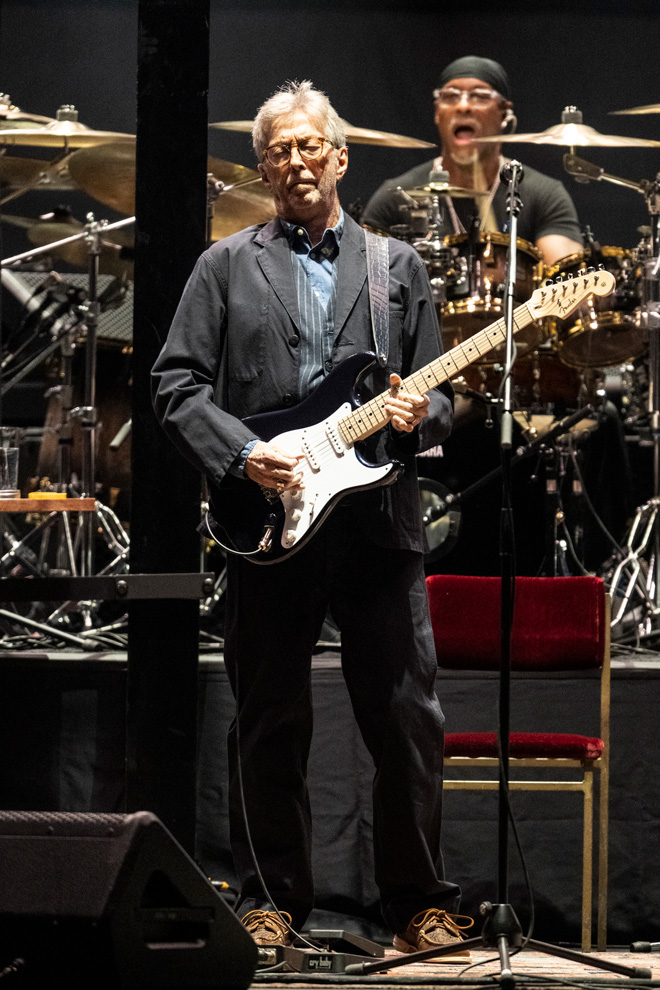

サウンドは極めてクリアで、どんなときでも音に隙間が見える。縦糸も横糸もすべてクリアに見えるようなアンサンブルだった。それは奥行きも広がりもダイナミクスもすべての音表現を放つための「絶対条件」であるかのようで、それを平常心のままさらりとクリアしてみせる脅威のプレイヤースキルが満ち満ちていた。今回の来日公演では、実に8人ものミュージシャンがステージに立っており、ドラムとベースにギターが2本、キーボードが2台、そしてふたりのコーラスという渋滞不可避なバンド構成なのだけれど、見事な統制と完璧にバランスされた音空間は、クラプトンのストラトがセンターピックアップ・サウンドをメインにしながら、非常にきめ細かくトーンを触り、曲中においても微細な高域の抜けをコントロールする様子がつぶさに確認できる。ライブ会場で、こんな繊細なニュアンスを聴き取ることができる事実が、次元を超えた驚愕の体験だった。

音楽は伝わらなければ意味がない…そんな当たり前のことを、ただ実行するだけ。誰のせいにもせず環境のせいにもしないで、納得できる状態を作り上げ、音楽を真摯に届ける、そういった「アートの先駆者」としての所作は、無形遺産の源というほかない。

日本武道館が美術館のような音空間に変貌した要因には、照明も大きな要素だったと思う。色とりどりのライトは存在しない。鮮やかに動くバリライトもレーザーもない。照明は一切動かず、色味も変化しない。通常のピンスポットすらないのだ。まるで一般家庭のリビングのような、ただただその空間を浮かび上がらせるだけの明かりだった。コンサートとしては極めて異例な状況なのだけど、光や影で世界観を作るような演出は一切必要ないという意志の表れかもしれない。それがクラプトン本人のものなのか、舞台監督の意思なのか、はたまたマネージメントの意向なのかは知らないけれど、そんな異質な状況をなんの疑問を抱かせることなくオーディエンスを惹きつけたままショーが進んでいく背景には、異常なほどの質の高さが介在していたというわけだ。

水彩画というのは、絵の具を重ねるたびに色が濃く暗くなっていくため、地色の白が最も明るい色彩なのだという。つまりは色を塗らないという行為は、重要な表現の一部になるということだ。また彫刻は、造形物を彫っているのではなく、不要な部分を削り取る作業なのだとか。つまりはその素材の中に埋もれている形を掘り起こす作業であり、不要な部分に注目する行為でもある。

クラプトンのライブサウンドには、休符が活き活きと描かれていた。音楽は音符と休符でできているわけで、音符に意識が集中し音を重ねていくことよりも、いかに休符を活かすかが要であるとはよく言われる話だ。曲作りやレコーディングのエピソードで「引き算で作る」という発言は、まさに休符に意識を向けたことを言い表している。

そういう意味で、かくも音の隙間が色鮮やかだったライブは、これまでに経験したことのないものだった。引き算でライブを表現するというのはまさしくこういうことなのだろう。

現状、楽器というのは無音を起点に音を出すことで音楽を表現するツールだけど、あらゆる帯域の音が溢れ出ている状態をゼロ起点に、いらない音要素を省くことで求める音楽世界を作り上げていくような楽器はないものだろうか。楽器という形ではなくとも、音を削って成果物に近づける音楽制作ツールがあれば、それは音楽の本質にリーチできる画期的なものになるのではないか…そんな思いを抱えつつ、武道館から帰路についた。

写真◎土居政則

文◎BARKS 烏丸哲也

◆【コラム】BARKS烏丸哲也の音楽業界裏話まとめ

この記事の関連情報

【コラム】BARKS烏丸哲也の音楽業界裏話039「音楽生成AI」

【BARKS 正社員スタッフ募集】音楽と感動を創り出す仲間を募集します

【コラム】BARKS烏丸哲也の音楽業界裏話038「蛍の光」

今一番キテる楽曲を紹介する「M-SPOT」、TuneCore Japanでサービス開始

【コラム】BARKS烏丸哲也の音楽業界裏話037「生成AIが生み出す音楽は、人間が作る音楽を超えるのか?」

【コラム】BARKS烏丸哲也の音楽業界裏話036「推し活してますか?」

【コラム】BARKS烏丸哲也の音楽業界裏話035「LuckyFes'25」

エリック・クラプトン<クロスロード・ギター・フェスティヴァル2023>、4CD+2Blu-ray仕様で12月11日発売

【コラム】BARKS烏丸哲也の音楽業界裏話034「動体聴力」