【インタビュー】Jが語るライヴの本質「変わってしまうものが多い世の中にいて、唯一変わらないものでありたい」

■経験したことのないことが起きた初年度

■作品化することにも記録として意味がある

──開催直前までいろいろと検討を重ねていましたよね。キャパシティの大きな会場に変更しての変更はできないものか、とか。

J:そう。最近では会場の半分以下のキャパシティでとか、5,000人までとか、そういう規制が耳慣れた言葉として届いてきますけど、ちょうどその頃でしたもんね、半分以下で、観客同士の距離を確保して、というルールが決まったのは。当然、100%でやれることを前提としてチケット販売していたので、「じゃあこの人数が50%になるサイズの会場にみんなを移せたならOKなの?」みたいな考え方で、実は水面下では別の会場を当たってみて、すでに借りる手配も整えてたんですよ。消毒についても、ダイアモンドプリンセス号を消毒したチームからの指示を仰いでみたりして。しかも会場側もすごく協力的だったんです。やっぱり、このままだとライヴができなくなってしまいかねないし、このイベントを成功させることがライヴ復活へのひとつの指針になり得るんじゃないか、みたいなところでの考え方も一致して。そうやって一歩一歩、実現に向けて進めてたんですよね。そうやってルールに則ったうえでの成功例みたいなものを作っていくことが説得力に変わっていくし、それを重ねていくことがみんなにとっての安心材料になっていくわけだから、しっかりと向き合っていくべきことだと思っていたし。だけどそこで状況がさらにどんどん悪化していってしまったので、まあ今回は残念ながら……。

|

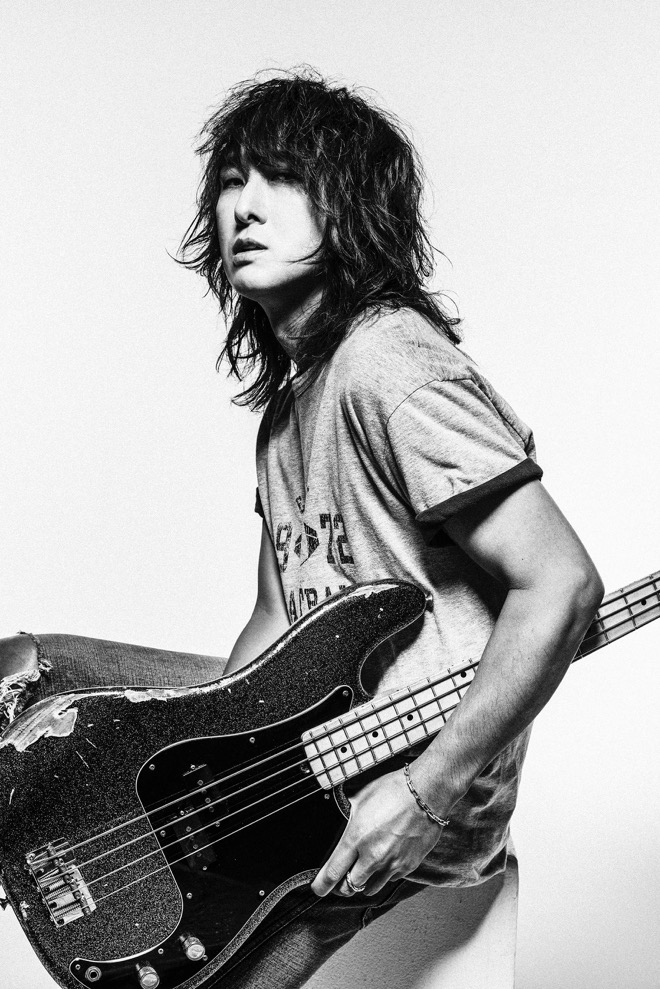

| ▲<J AKASAKA BLITZ 5DAYS - THANK YOU TO ALL MOTHER FUCKERS->2020年8月12日@マイナビ赤坂BLITZ |

J:いろんな人たちの時間が交差することになるわけですからね。そこで自分の判断のために誰かの時間を止めてしまうようなことにはなって欲しくない。そうやって突き詰めていった時に、その時点では、いちばんリスクが小さいのは中止にすることだろう、と。そのうえで最後の5日目だけは自分たち自身で、無観客で、オンラインでやろう、という判断になったわけです。で、そうやって実現できたものだったからこそ、このライヴを作品化することにも記録として意味があるんじゃないか、と。

──ええ。ドキュメンタリーのようにその過程が追われた作品ではないけども、まさに記録として残しておくライヴだったと思います。

J:2020年という、これまで僕らが経験したことのないことが起きた初年度のライヴとしてね。当然ここから先は、この状況が続かないことを願いたいけども。

──ええ。こうして作品化するにあたってはJさん自身も改めて映像を確認することになったはずですけど、その過程で違和感めいたものをおぼえることというのはありましたか? 無観客だろうとライヴとして成立するんだという確証を持っていて、実際の演奏中には何も感じなかったとしても、客観的に映像と向き合った時に何かに気付かされること、というのもあるはずだと思うんです。

J:確かにね(笑)。なんか、ライヴが実際始まっちゃうとそんなにネガティヴな感覚というのはなかったんだけども、編集作業の時にはやっぱり“ああ、本来だったらここでフロアに居るみんながこんな感じで盛り上がってくれてたんだろうな”とか、そういった想いが過ったところがありましたね。そう意味では、寂しいなあと思わされる瞬間もあった(笑)。だけどその寂しさを、次に向かうための燃料に換えていくしかないというか。そこでへこたれてしまうことこそ、コロナに負けるということだと思うからね。挫けてしまうことがいちばん良くないわけで。

──ええ。ただ“ここではすごい大合唱になるぞ”という場面でも無音だったりするわけじゃないですか。ぶっちゃけ、ああいう時ってどんな気分になるんです?

J:あの……慣れましたよ、なんか(笑)。

|

| ▲<J AKASAKA BLITZ 5DAYS - THANK YOU TO ALL MOTHER FUCKERS->2020年8月12日@マイナビ赤坂BLITZ |

J:ははは! 確かに当然、そこで聞こえてくるはずの声はないんですけど、今までのライヴの記憶とその場での感覚がクロスオーヴァーする感じで、自分の中では鳴ってくれたりするところがあるんですよ。だからそれほど違和感というのはなかった。当然、リアルなライヴならではの圧みたいなものとは比べようもないんだけど、それがないからといって成立しないというのもイカンだろう、という気持ちもあるし。

──あの公演当日、僕とBARKSは取材という形で、実際に会場内で観させてもらいましたが、アンコールの際にはお馴染みの“バースデーケーキぶちまけ”もあって。

J:恒例の儀式がね。ははは! あそこでフロアにケーキをぶちまけるのがバースデーライヴでは定着してしまってるので、当然みんなもそれを期待してるんだろうな、と(笑)。で、ふと気付いたんですよ。“これ、カメラに向かって投げつけたらみんなに当たるよな”って(笑)。だから実際、ストリーミングでライヴを観ながら、あの場面でケーキを避けた人が結構たくさんいたみたいで(笑)。

──実際にはカメラの前にアクリル板が設置されていたわけですけど、カメラマンの方も避けそうになったでしょうね(笑)。その甲斐あって、VRに近い効果が生まれたというか。

J:うん。そんな感じだったんだろうな、と。そういう感覚も画面を介して味わってもらえてたとすれば嬉しいし、とにかくあのライヴでは、みんなが最前列だったわけでね。

──結果、いい節目のライヴになったし、2020年のポジティヴな記憶のひとつになった。それこそ「BURN OUT」の歌詞じゃないですけど、これまで燃やし続けてきたものを“途切れないように”するために必要な夜だった、ということになりそうですね。

J:そうですね。大切なライヴになったと思います。演奏内容的にも、結構自分にとっての……今までの総括というわけじゃないんだけども、それに近いものを提示したいな、と思いながら組んだメニューだったんです。もう定番中の定番でいこう、と。敢えて“またかよ!”って思われるぐらいのメニューでいこうとしてた部分があるんですよね。僕自身が求めてることというのは、1997年にソロ活動がスタートしてから今の今まで、何も変わってない。自分の背骨になってるものは何ひとつ変わってないんですよ。それを自分自身でも感じたかったし、みんなにも“相変わらずJはJのままだな、50歳になっても”と思われるようでありたかったし(笑)。それは僕にとって、最上級の誉め言葉だと思ってるんです。変わっていってしまうものが多い世の中にいて、唯一変わらないものでありたい、変わらないものを愛していきたい。それが僕にとってのロックミュージックの素晴らしさだったり、ロックミュージックの持ってる熱さだったりするし、それが変わらず自分の中心にあるわけだから。それを改めて確かめるようなライヴにしたかったというか。でも同時に、去年がああいう状況にあったこと……まあ今もそれが続いてるわけですけど、そういうこともあの演奏内容と無関係ではなかったと思う。“自分自身にとって大切なものって何だろう?”ということを考えたり感じたりする機会が、より多くなっていた気がするんです。

◆インタビュー【3】へ

◆インタビュー【1】へ戻る

この記事の関連情報

J、8月に渋谷でバースデイライヴ2デイズ開催発表+9月からアンコールツアー決定

J、新作ライヴ映像プレミアム上映会でLUNA SEA東京ドーム公演への決意も「落とし前をつけにいく」

【インタビュー】J、3年3ヶ月ぶり13thアルバム『BLAZING NOTES』に日々の記録「燃え上がる瞬間で全てを埋め尽くす」

J、アルバム『BLAZING NOTES』リリースを記念してニコ生で特別番組放送

【ライヴレポート】J、5年ぶり<放火魔大暴年会>が繋いだ仲間と未来「次は1月11日、忘年会から新年会へ」

J、ニューアルバムを掲げた全国ツアーの追加公演を発表。アルバム収録曲解禁も

J、最新作『BLAZING NOTES』のジャケット写真を公開。年末イベント追加ゲスト発表も

J、約3年3カ月振りのニューアルバム『BLAZING NOTES』を2025年1月に発売決定。最新キービジュアルの公開も

J、5年ぶり<放火魔大暴年会>開催決定。2025年1月からはニューアルバムを掲げた全国ツアー開催