「M-SPOT」Vol.010「時代とともに回る、歌詞やサウンド感のトレンド」

伝えたいメッセージを歌詞にとどめるときの表現手法はアーティストによってまちまちではあるけれど、直接的に訴えるスタイルや余白をもたせる表現にも、時代や音楽性によって緩やかなトレンドの波がありそうだ。音楽的バックボーンも、繰り返す時代のなかでどんなトレンドにどう関わったかで、音楽性に多様化が生まれてくる。

今回もフリートークながら深い考察を投じるキュレーターは、堀巧馬(TuneCore Japan)、野邊拓実(TuneCore Japan)、DJ DRAGON(BARKS)、そして進行役の烏丸哲也(BARKS)だ。

◆ ◆ ◆

──今回、歌詞の点からも紹介したいアーティストがいるとのことで。

堀巧馬(TuneCore Japan):ふたつのアーティストを紹介したいんですが、同じ様なテーマながら表現手法が全く違うという二組です。伝えたい事を綴る歌詞には、カルチャーだったり社会に対するメッセージなどが含まれてることがあるわけですが、直近よく目にするのはオンライン上での誹謗中傷を始めとしたネットの社会問題あたりですよね。

──切実な問題として最も身近な事象ですから、そこがテーマになるのも当然なことかもしれません。

堀巧馬(TuneCore Japan):この手の問題って、「SNSが○○○…」みたいにダイレクトに表現されがちなんですけど、そんななかで、これはアートとして素敵な表現だなと思ったのが、wakaの「勇者より」という楽曲です。

──「勇者より」は、私は歌詞に着目する以前に、メロと歌声の魅力で単純にいいなあと思っていた曲でした。次代を担うシンガー・ソングライターとして期待したい。

堀巧馬(TuneCore Japan):曲もいいんですよね。

野邊拓実(TuneCore Japan):あと、普通に声がいいですね。

堀巧馬(TuneCore Japan):この曲のふたつ目のバースに「指先一つで殺れる世界で」という歌詞があって、今の時代だなって思いました。ワンクリックで人を殺せるよっていう表現が秀逸だなって感じたんですね。

──指でポチってする行為自体にとんでもないパワーを持たせられるデジタルネイティブならではの、自然な感覚かもしれません。

waka

野邊拓実(TuneCore Japan):表現の仕方がちょっと間接的でいいなあと思いますね。めちゃくちゃ具体的な言葉で語るのはヒップホップでもよくありますし、ロキノン系と言われるようなバンドが流行ってから、2010年代では直接的な言葉や具体的な言葉がよく使われて一般的になってきたと思うんですけど、逆に、飽和してくると「ああ、そういう系ね」って捉えがちなところでもありますよね。そういう意味では、ちょっと解釈するとこうなるよねくらいの距離感で言葉として紡がれている表現がいいと思います。ブランディングというか見栄えみたいなところと、表現したいことの作品としてのバランス感がすごくいいなっていう。

堀巧馬(TuneCore Japan):紹介したいもうひとつのアーティストが、まさしくストレートな表現手法を取っているんですけど、ハルベアの「ニンゲン社会学」という曲です。楽曲名がもうそれっぽいでしょ?(笑)

野邊拓実(TuneCore Japan):人間がニンゲンとカタカナになっているのも何か思い入れというか意思がありそうですね。

堀巧馬(TuneCore Japan):ボカロロック文化と、ちょっとハードコアなロックも好きですみたいなサウンドなんです。

野邊拓実(TuneCore Japan):そうですね、ちょっとボカロっぽさは僕も感じました。2010年代半ばぐらいのボカロ感。

──歌詞、面白いですね。「奪い合っていこうぜ」「いがみ合っていこうぜ」「嫌いになっていこうぜ」…という辛辣だけど、リアルな歌詞が飛び出してくる。

堀巧馬(TuneCore Japan):僕がこの歌詞から受けた印象は、だからといって結論があるわけじゃないってところで、俗に言う起承転結みたいなものではなくて、要は「人間ってこういうもん」「こんなもんだよね」っていう、いい意味での諦め…じゃないですけど。

野邊拓実(TuneCore Japan):事実を提示してるという。

堀巧馬(TuneCore Japan):曲タイトルに「社会学」と付いているのもそういうところなのかな。

野邊拓実(TuneCore Japan):要は、俯瞰してみてるというか、客観的に捉えているんだなっていうのを感じますね。

──でも単純にかっこいいですよね。

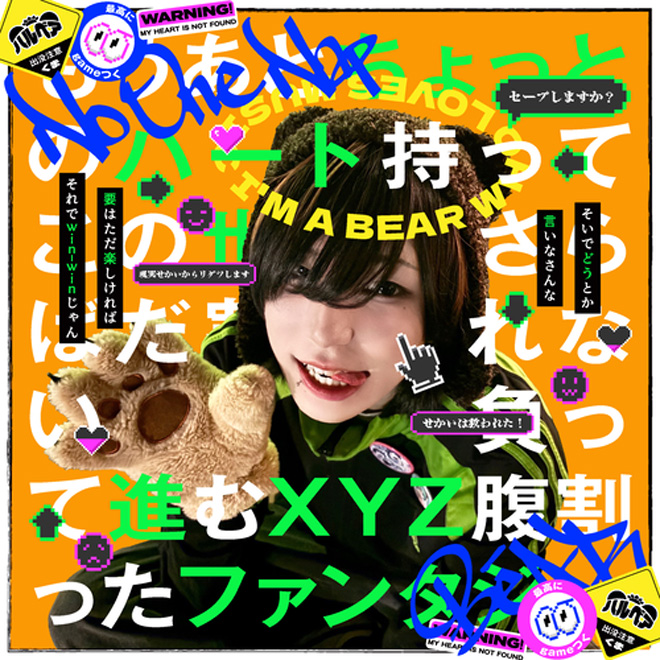

ハルベア

堀巧馬(TuneCore Japan):そう。曲もめちゃくちゃいい感じですよね。ネットカルチャー系の音楽って、こういうコンセプトとよく合うなって改めて思いました。そもそもこういった辛辣な作品は2010年代のくらげPあたりが有名どころですよね。社会に対するすごい辛辣な作品がすごく多く生まれて、尖ったメッセージが増えてきた時代ですけど、最近そういうのはあまり聞かなかったなっていうのがあったので、久々にこういうネットカルチャーから発生したストレートなメッセージ性のある楽曲がいいなと思いました。ちゃんと楽曲がかっこいいっていうのがまたいいんですよね。

野邊拓実(TuneCore Japan):最近までは、攻撃的というかすごく直接的で批判的なリリックっていうのは、それこそヒップホップが担っていた感じがしていて、逆にヒップホップじゃない人たちはそこからちょっと引いていたというか、そういう表現を避けていたみたいなところが、無意識のうちにあったのかもしれないなってなんとなく感じたります。

──なるほど、音楽もカウンターカルチャーですから、音楽同士でも反発したり引き合ったりという力学が働くかもしれませんね。

野邊拓実(TuneCore Japan):ヒップホップ以外のところで、ヒップホップから受けた強い影響が出てくることは全然あり得ることですしね。それこそ2010年代ぐらいかな、amazarashiがめちゃめちゃ具体的な歌詞を使いますけど、これ絶対ヒップホップ好きだよな、GOMESSとか好きそうだな、みたいな。ヒップホップからの影響も強いんだろうなと思うけど、それも自分たちのロックとして完成させている。これからも、逆輸入みたいに繰り返しながらいろんな作品が出てくるんだろうなってなんとなく思いましたね。

──以前野邊さんが、「YOASOBIのボカロっぽさは、ボーカロイドという日本のカルチャーが継承されたもの」と指摘されていましたが、時代は回って、その頃の音楽シーンに影響を受けたミュージシャンが今のメインストリームを生んでいますよね。Emufucka(イムファカ)というアーティストも、インストですがその頃の影響を受けているものでしょうか。

堀巧馬(TuneCore Japan):このあたりはボカロというよりもポストEDMというか、そのあたりの印象が強いですね。

野邊拓実(TuneCore Japan):そうですね。あとは、音の使い方にいわゆるUK四天王って言われるような、ケミカル・ブラザーズとかみたいな1990年代から2000年代にかけてのエレクトロニカの大家たち…エイフェックス・ツインとかも含まれるんですかね、そのあたりの音使いをすごい感じます。サビの入り方とか休符の使い方みたいなところは、2015年以降のそれこそゼッドとかカシミア・キャットあたりのEDM主体の歌ものの譜割りを感じますね。ただ、声ネタの音色がちょっとボカロっぽい気はしたので、ワンチャンボカロも使ってたりしないのかな?みたいな。

堀巧馬(TuneCore Japan):Emufuckaという方は、UK系のクラブミュージックとかエレクトロニックとかをやっている方ですね。

野邊拓実(TuneCore Japan):シンセパッドの音色にちょっとケミカル・ブラザーズっぽさを感じたり、メインのリフの音色とかはエイフェックス・ツインからの影響を感じたりしますね。声ネタの入れ方にはケミカル・ブラザーズの「Star Guitar」とかを思わせますし。

堀巧馬(TuneCore Japan):ネット文化の片鱗という意味では、直近、クラブミュージックとネット文化が融合した楽曲がトレンディだったりしますよね。それこそAdoの「踊」「唱」を作ったTeddyLoidとGigaあたりも、EDMとかエレクトロニック系のサウンドとネット文化をうまく融合したタイプのアーティストなのかなって思います。

Emufucka

野邊拓実(TuneCore Japan):ボカロPも、「ボーカロイドを使っているとボカロP」ってくくられがちですけど、バックのトラックだけ聴くと、ジャンルなんかめちゃくちゃ違ったりしますからね。ロック上がりのキッズだったんだなみたいなことがわかるような音もあれば、職業作曲家なのかなぐらいの精巧なトラックを作られてる方がいたり、情報が早いというか最先端のエレクトロな音色の使い方をされる方がいたり。インターネットカルチャーしかり、アニソンでもすごく最近の音を取り入れるのが早かったりしているので、もう垣根もなくなってきてるというか、いろんなサウンドや手法を取り入れるハードルが低くなったんだなって感じます。

DJ DRAGON(BARKS):コミケに行くと、ゲーム音楽とかボカロとかを作って販売している人が結構いるんだけど、そこで音を作っている人たちのクオリティが結構高くてね、そういう人たちがどんどんクラブに参入してきているっていう現象が起きているんですよ。で、クラブDJが音を作れないということが結構多くて、パートナーとしてコミケで音楽を作っていたような人たちがクラブミュージックを作る、みたいな現象です。それがもう数年ずっと続いてて、そこにマシュメロの影響とかもあってね。だから、実はボーカロイド上がりではないという人たちが頭角を現すパターンが結構ある。そこがクラブと混じっているというのが、クラブ界隈の現状だったりもします。

──面白いですね。

野邊拓実(TuneCore Japan):確かに、ボカロとアニソンって全然別物ですけど、「アニクラ」と言われるアニソンしか流れないクラブイベントに行くと、自分でアニソンのリミックスを流している人とかがいるんですけど、めちゃくちゃクオリティが高かったりするんですよね。「めちゃくちゃかっこいい」みたいなことが起こったりとかして、クロスオーバーじゃないですけどアニソンとかボカロ曲のリミックスみたいなものも結構あるなって思います。このあたりの動きも面白いですね。

協力◎TuneCore Japan

取材・文◎烏丸哲也(BARKS)

Special thanks to all independent artists using TuneCore Japan.

waka

◆wakaページ(TuneCore Japan)

ハルベア

◆ハルベアページ(TuneCore Japan)

Emufucka

◆Emufuckaページ(TuneCore Japan)

この記事の関連情報

「M-SPOT」Vol.009「ブレイク待ちのバンドから、超有名なアーティストまで」

「M-SPOT」Vol.008「時代の音、音楽の変遷とバンドサウンド」

「M-SPOT」Vol.007「価値観の多様性、ボーカルスタイルの変容」

「M-SPOT」Vol.006「執筆家の音楽的アプローチ、芸術性の追求」

「M-SPOT」Vol.005「驚きのクオリティ」

TuneCore Japan、固定利用料金で無制限リリースできるUnlimitedプラン登場

<LuckyFes'25>出演をかけた「Battle to LuckyFes’25」、開催決定

「M-SPOT」Vol.004「アーティスト名やプロフィールって…大事かもしれない」

「M-SPOT」Vol.003「ボーカロイド、AIボイス、そして謎の下4度ハモ」