【ライブレポート】フェスの改革と変化。音楽フェス文化を次世代へつなぐ<フジロック>の現在地

フェスが乱立する昨今、参加者側の選択肢が増えたことに加えて誰もがSNSで意見を発信しやすい時代へと移り変わり、フェス自体が変化や改革を迫られるようになりつつある。音楽フェス文化を率いてきたイギリスやアメリカでは老若男女が共に楽しめるフェスが当然に存在するが、ここ日本ではその歴史が浅いこともあり二世代、三世代で共に楽しめる音楽フェスは少ない。それは音楽文化の根付きに直結することであって、フェスそのものの在り方だけが問題なわけではないので一概には言えないけれど、演歌世代と洋楽ロック世代、J-POP世代が交われるフェスとなるとハードルがぐっと上がる。

世代交代も少子化も激しく進む中、<フジロック>はタフな環境でありながらもファミリー層が参加しやすいフェスとして認知されている。その背景には、創始者である日高正博氏が公言してきた「三世代で来てもらうのが夢」という心情に基づいてデザインされてきたことが挙げられる。こと今年のフジロックでは次世代にバトンが着実に渡っていることを裏付けるような、かつて筆者が<グラストンベリー・フェスティバル>で観た景色と重なるものがあった。そんな<フジロック>の持つ側面をフィーチャーし、<FUJI ROCK FESTIVAL’24>を振り返ってみよう。

■<FUJI ROCK FESTIVAL’24>総括レポート

7月26日から3日間にわたって開催された<フジロック>。会場を新潟県湯沢町苗場スキー場に移してから25周年を迎えた今回は、国内外200組を超えるアーティストと延べ96,000人の来場者が参加した。野外音楽フェスであるため天候がフェス全体を左右するのだが、今年は稀に見るパーフェクトウェザーで穏やかに時が過ぎた。

前半2日間の日中は強い陽射しが照りつけたが、木陰や森の中に続くボードウォークでは心地のいい涼やかな風が吹き、澄んだ川の水は火照った身体を冷やしてくれた。日が暮れると気温も下がって過ごしやすくなり、夜には少し肌寒さを感じたほどだった。後半2日間では雨にザッと降られた場面もあったものの、特に最終日は終日パラつく程度の雨が降ったり止んだりを繰り返したことが功を奏してとても快適だった。

初日は、急遽出演キャンセルとなったSZAの代打として電撃出演となったTHE KILLERSが20年ぶりに登場し、ヘッドライナーとして世界最高峰のロックショーを披露した。ブランドン・フラワーズのお色直しを何度か挟み、グリーンステージでは「Mr. Brightside」をはじめとするシンガロングが響き渡った。また、「Can I drum?」と書いたボードを持参してバンドにアピールし、ステージに呼ばれて「For Reasons Unknown」でドラムを叩いたワタルという日本人のバンドマンが話題になったが、海外ではよくある光景が日本のフェスにも入ってきたと感じられるライブ・エンターテインメントを象徴した一幕だった。

THE KILLERS

そのほか電気グルーヴ、Friko、Peggy Gou、Omar Apollo、Awich、上原ひろみ Hiromi’s Sonicwonder、そしてRemi Wolfの代わりに追加出演したHiroko Yamamuraらが1日目を盛り上げた。

電気グルーヴ

2日目は、25年前の同時間にも同じグリーンステージに立っていた東京スカパラダイスオーケストラが晴れやかに幕を開け、The Last Dinner Party、Glass Beams、Beth Gibbonsらがオーディエンスを沸かせた。ホワイトステージではgirl in redが初登場にして堂々トリを飾り、前評判通りのパフォーマンスで魅了した。

東京スカパラダイスオーケストラ

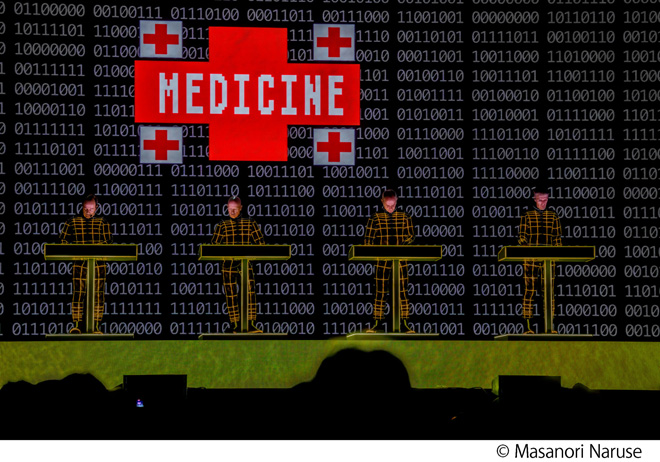

ヘッドライナーにはKraftwerkが初登場した。出演発表の段階から彼らが<フジロック>に降臨するなんてことは意想外だったし、実際にショーが始まっても妙な違和感は消えずに留まっていた。ある種の実験に参加するような気持ちでグリーンステージを見つめ続けたのは初めてで、そのバグったような感覚が斬新でたまらなく良かった。中盤、ラルフ・ヒュッターと坂本龍一が写った古い写真が“Tokyo 1981年”という字幕付きでスクリーンに投影される中、教授とのエピソードが語られた。「Merry Christmas Mr. Lawrence」のカヴァーと、教授が監修した日本詞で「Radioactivity」を届け、日本のみならず世界が抱える放射能汚染問題に対する強烈なメッセージを発信した。

Kraftwerk

3日目はホワイトステージが凄まじかった。The Jesus and Mary Chain、toeらが登場し、さらにKim Gordonは70代とは思えない重低音をぶちかまし、Turnstileがモッシュありシンガロングありのショーで身も心も躍らせた。

The Jesus and Mary Chain

他ステージではRIDE、YIN YIN、RAYEらが最終日を華麗に彩った。<フジロック>の生みの親である日高氏に「俺のお気に入りのバンド」と紹介されてレッドマーキーに登場したUSは、シンプルなコード進行のロックンロールはもちろんのことハープを吹き鳴らすブルースも聴かせ、荒削りながらどこか懐かしさを感じさせる音を奏でた。

US

『WEEKEND LOVERS』も超満員の大盛況で、LOSALIOSがthee michelle gun elephantの「CISCO ~想い出のサンフランシスコ(She's gone)」をいきなり投下し、レッドマーキーを瞬間沸騰させた。バックドロップに浮かび上がる動かないチバユウスケの姿に現実を突きつけられるも、「お前の想像力が現実をひっくり返すんだ」というフジイケンジの絶叫と、「I SAW THE LIGHT」を歌い上げるオーディエンスの声、そしてThe Birthdayのメンバーが歌い継いだ「サイダー」によって救われた。THA BLUE HERBのBOSS、Suchmos/Hedigan'sのYONCEも駆けつけ、<フジロック>を愛した偉大なロックンローラー・チバユウスケをその場にいた全員で追悼したことに大きな意味を持つ、かけがえのないステージだった。

『WEEKEND LOVERS』

そして最終日のヘッドライナーとして登場したのはNoel Gallagher's High Flying Birdsだ。前半はソロ曲、後半はOasis楽曲のオンパレードで大合唱の連続。音の抜けがものすごく気持ちよく、さらに個人的にフェスの原風景が2001年の<フジロック>で観たOasisであることもてつだって、当時と変わらぬ不思議な解放感をもたらせるギャラガーサウンドに聴き惚れた。それにしても、同じステージの同じスピーカーなのに他のアーティストの出音と全くもって異なるのはFOHを司る人の腕によるところなのだろうか。それから、途中で降られた雨は気にならなかったが、ノエルの後ろにあったマンチェスター・シティFCの監督ペップの等身大パネルが気になって仕方がなかった。ラストはお決まりの「Don't Look Back In Anger」の大合唱となり、なんだか物わかりのいい大人になってしまったのかと思いきや、最後の最後でワルさもチラつかせて美しい感動では終わらせない兄貴に「やっぱりノエルはノエルだな」とホッとするというオチが付いて幕を閉じた。

Noel Gallagher's High Flying Birds

■今年見られた<フジロック>の変化

今年見られた変化として第一に挙げられるのはサービス向上だろう。今回新登場したサービスは多岐にわたっていた。まず、「Under18 1日券」「金曜ナイト券」といった若年層をターゲットにしたチケット券種の新設、次に場内の移動を快適にするバスの利用と専用ラウンジや専用トイレを使用できる「FUJI ROCK go around」、さらにフラットな地形に設置済みのテントやキャンピングカーが用意されるレンタルテントエリア「キャンプヴィレッジ」が開設された。SNSでは「トイレがキレイだった」ことが話題となっていたほか、全世界に向けたAmazonでの無料ライブ配信もまた現地参加が叶わない音楽ファンの間で好評を博した。

こうしたサービス向上にともなうチケット価格設定の見直しはウェルカムという声も多く、<フジロック>における「不便を楽しむ」とされていた時代はとうに終わり、快適に過ごすためのサービスが追求され、提供され始めている。一方で、フードの値上がりを言及する声もあった。世相を反映したものとわかっていても人間食べなきゃいられないので辛いところだ。

コロナ禍以降に見られる<フジロック>の改革は、大自然に囲まれたロケーションを活かしつつ、洋楽に主軸を置いた創始からの姿勢を貫きながらも国内アーティストの出演枠を徐々に増やし、ニーズに合わせた新サービスを導入することで若年層、ファミリー層、インバウンドに向けたホスピタリティの強化に注力しているように映る。特に今年はインバウンドの増加が顕著で、中国、台湾、韓国などのアジア諸国からの来場者が多数あった。

■<フジロック>のもつ側面、子どもへのホスピタリティがもたらす次世代へのフェス文化の継承

音楽フェスでありながら、音楽以外にも多角的に展開してきた<フジロック>には他にはない魅力が様々ある。そのひとつとして挙げられるのが、子どもへのホスピタリティだ。ファミリー参加者数は年々増加傾向にあり、子どもの数は6,000人を超えた年もある。

大自然の中で開催されているが故に時として厳しい環境に見舞われることがあるにもかかわらず、<フジロック>が子どもに優しいフェスと呼ばれるのは、授乳テントなどのサポートと、ケロポンズを筆頭に子どもが夢中になれる音楽、さらに川、ドラゴンドラ、キッズランドといった子どもが楽しめるアクティビティが用意されていることにある。そして来場者の多くが子どもに対して寛容であるため、子どもを安心して連れて行けることも挙げられるだろう。

また、子どもに聴かせたい音楽や見せたい風景、知ってほしいことやものがあるのというのは大人側の意見だ。環境保全への取り組みといったクリーンなものから、音楽を楽しむ大人の姿、助けてくれる人、踊り狂ったり酔っ払って寝ている人、ゴンちゃんと呼ばれるアートの一部である石を約束の時間前に取ってしまう人などのダーティな部分まで揃っているので、世の中にはいろんな人がいて、いろんな場所があるということ子どもに見せられる絶好の場でもある。さらにインバウンドも多数とあって、まさに世界の縮図のようなフェスであることが大きな魅力だ。

さらに音楽フェスではその時にその場所でしか味わえない瞬間的な感動が偶発するが、<フジロック>では子どもには子どもの、そして子どもと一緒に参加して楽しむ大人には彼ら独自の楽しみ方や、彼らにしか得られない感動がある。重い物を背負い、自分の思うとおりにコトは進まず、観たいアーティストも観られないけれど、その先に見えてくる景色は途轍もなく美しい。

そんな<フジロック>ではファミリー来場者の増加に伴い、子どもと一緒に参加する人をサポートする情報発信メディア「こどもフジロック」が2016年にスタートした。来年10周年を迎えるのだが、筆者はその立ち上げから参画しており、開始当時1歳だった息子は9歳になった。

■<フジロック>で音楽に目覚める子どもたち

現地取材をしていると様々な親子に出くわす。日本列島の津々浦々にお住まいの方々、海外からはアメリカ、イギリス、フィンランド、ハワイ、中国、台湾、韓国から来場したファミリーに話を訊いた。子どもたちも大人に負けず、思い思いに楽しんでいる。

幼少の子どもたちはケロポンズに夢中だった。炎天下だが、カニツメを手にはめて踊りまくっていた。またある小学生は、音楽好きの叔母さんと共にThe Birthdayの登場をニコニコと楽しそうに待っていた。キッズランドで会った小学生は「10-FEET観たいんです」と話してくれた。その後も彼と同意見の子どもたちとたくさん出逢った。

そして、ある中学生はスマホで写真を見せてくれた。幼少期から参加し続けている彼の話では、Man with a Missionが出演する時は必ず知らない人と一緒に踊り、写真を撮っているという。写真の中の彼はグリーンステージをバックに、海外からの来場者と笑顔で肩を組んでいた。なんという逞しさだろう。一期一会を楽しむ彼をすごくいいと思った。

そして、息子9歳にも変化があった。数年前までは世界的アーティストの立つステージに背を向けてトンボを追い求め、キッズランドで遊び倒し、ケロポンズを観て大興奮して満足していたが、昨年あたりから他のステージにも興味を持ち始めた。そんな彼の今年のベストアクトは10-FEET、次点がノエル、3位がケロポンズだそうだ。いろいろ混ざって実にいい感じだ。

2日目、バスケの練習時に毎回爆音で流れているあの曲を聴きたいと、キッズランドで知り合った連れと共にグリーンステージへ向かう彼に付いていった。10-FEET登場前は「第ゼロ感」だけ聴ければいいと言っていた小学生2人だったが、最後まで大人に交じって拳を突き上げ飛び跳ねて、完全にロックオンされていた。終演後、「楽しかったから最後まで観ちゃったよ。1曲しか知らないのに」と言っていたが、子どもたちがぐいぐいと音に魅了され、ライブに引きずり込まれていくのを後ろで観ながら、正しい音楽のへの入り方だと思った。その気はなかったのに身体が音に反応しちゃうのは子どもも大人も関係ないらしく、観ていて本当に面白かった。

■<グラスト>と重なった、曲も人も世代を超えて大合唱する景色

Noel Gallagher's High Flying Birdsでは、「この曲知ってる!」という程度の認知にも関わらず、歌詞を見せると息子は「Don't Look Back In Anger」を周囲の人と同じように歌い出した。今年の<フジロック>では、かつて筆者が<グラストンベリー・フェスティバル>で観た景色と重なるものがあったと冒頭で書いたが、それはこの時のことだ。

遡ること2007年、<グラスト>でThe Whoを観ていたとき、近くにいた大所帯のファミリーから話しかけられて輪に入れてもらったことがあった。彼らは地元に住んでいる三世代の家族で、<グラスト>には始まった頃から30年以上家族で参加していると教えてくれた。母国が誇るThe Whoの名曲の数々を家族皆で大合唱している彼らの姿、そして世代を超えて愛される音楽を生んだアーティストが母国にいることがとても羨ましくて、自分もいつか子どもが生まれたら一緒にフェスに参加して合唱してみたいと思った。当時もBARKSでそのことを記事に書いたが、あれから17年後の今回、ノエルのライブで遂にそれが実現したというわけだ。

さらに言うと、自身の音楽フェスの原風景として焼き付いている23年前に観た景色──Oasisがバンド絶頂期だった2001年に同じグリーンステージで披露した音楽史に名が刻まれた名曲を、20数年後に我が子と共に歌えたこの体験は、自分が参加してきた<フジロック>の中で格別なものとなった。苗場からの帰路で「第ゼロ感」の次に「ノエルのあの曲をかけて」と言われたのもうれしく、日本のフェスもここまで来たのかと感無量になった。

それからもうひとつ、今回の<フジロック>で印象に残っている言葉があるか息子に聞いてみたところ、「『死にたくなったらライブにこいよ。オッサンらが一緒に死んでやるから』って、やべぇオッサンがすげぇこと言ってた!その一言がすごすぎて、ほかは全部忘れちゃった!」と興奮気味に答えた。それは10-FEETのTAKUMA氏が何度も言っていた言葉だった。

その一言が、いつか彼の命を救ってくれるかもしれない。そう思ったら、それだけで<フジロック>に連れてきてよかったと思えた。筆者にとっての甲本ヒロトは、息子にとってのTAKUMAなのだ。我が家が<京都大作戦>に繰り出す日もそう遠くはなさそうだ。

▼まとめ

世界の最先端、最高峰のクオリティをもつ音楽が溢れ、世代間のコミュニケーションを可能とする<フジロック>には、きっとこの先も全世代の音楽ファンが集い、持ち前の音楽センスとホスピタリティで多くの心を揺さぶり続けていくのだろう。若者向けやジャンル分けされたフェスとは一線を画し、ライフスタイルが変化しても参加できる世代交代のない音楽フェスとしての確立はもう目前で、次世代への音楽フェス文化の継承も着実に成されている。

フェス来場者の高齢化が話題にあがっているが、それはこの国に音楽フェス文化が普及した証だ。<フジロック>がスタートして27年、開始から参加し続けている成人層は40代〜70代以上、開始当時に幼少だった人は20代〜30代なので当然の流れと言える。ただ、2020年〜2022年のコロナ禍に一度流れが止まり、様々な変化が生じた結果、配信で満足する人が増加傾向にあることや経済的に余裕のない若年層の参加減少も容易に理解できる。そんな状況にあっても多くのファミリー層が<フジロック>に参加しているのは、15歳以下は保護者の同伴に限り入場無料であることを筆頭に、子どもへのホスピタリティが長い時間をかけて強化されてきたことで来場者からの信頼を勝ち得ているからに他ならない。我が家の9歳も「フジロックは別。絶対に参加する」というマインドを持ち、リストバンドを外したがらない小学生に仕上がっている。クラスには誰も参加経験者はいないそうだ。

そんな彼もあと数年経てばティーンとなり、日本全国や世界のフェスの中から自分好みのフェスをチョイスして参加するようになるだろう。配信もいい。けれど、それでは得られない体験が多く叶うのがフェスに参加する醍醐味だ。その時に彼がどのフェスを選び、どう楽しむのか。そしてミドルからシニアへと変わりゆく自分はどのフェスに参加し続けられるのか。次世代を通して見る日本の音楽フェスの未来への興味は尽きない。

取材・文◎早乙女 ‘dorami’ ゆうこ

◆<FUJI ROCK FESTIVAL>オフィシャルサイト

この記事の関連情報

【音楽ギョーカイ片隅コラム】Vol.146「息をするように歌う人、矢野まきの25周年ライブ回顧録」

【音楽ギョーカイ片隅コラム】Vol.145「MONO25周年Japan Tour、開催迫る!ヨーロッパ・アジアツアーのライブ写真が到着~MONOを日本から追っかける!(17)」

【ライブレポート】感嘆のようなどよめきと「キラーズすごい…」という呟き

【インタビュー】Amazon Music、<フジロック'24>を完全無料で独占生配信するワケ

<FUJI ROCK FESTIVAL’24>、前日7月25日(木)は入場無料の前夜祭

【インタビュー】進化し続ける<フジロック フェスティバル>、変わらないのは「無駄」なこと

<FUJI ROCK FESTIVAL’24>、Prime VideoとTwitchで無料独占生配信

<フジロック'24>、最終ラインナップとタイムテーブル発表

<フジロック'24>ラインナップT-shirt5種類、加えてゴンちゃんロンパースも登場