【インタビュー】Ken Yokoyama、90sパンクカバーアルバムを語る「愛しているんですよね、僕はこの頃のバンドとか曲を」

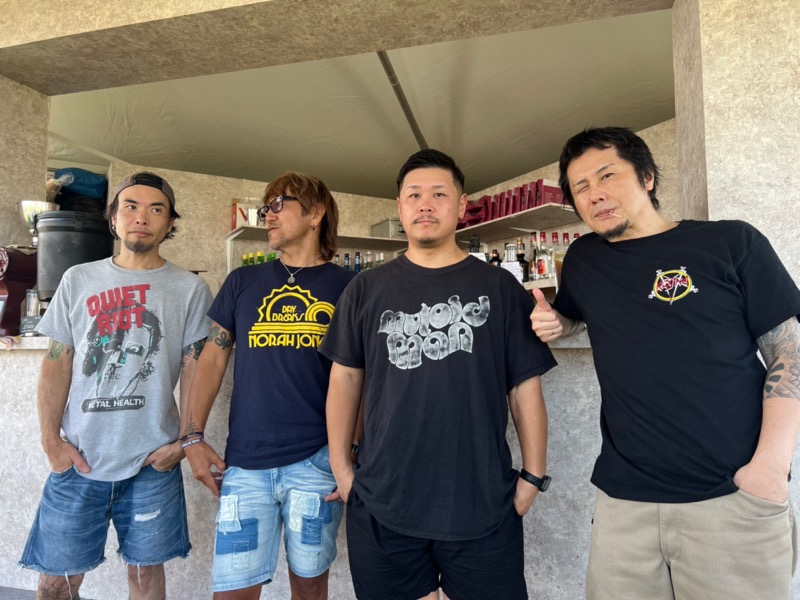

Ken Yokoyamaが10月16日、90sパンクカバーアルバム『The Golden Age Of Punk Rock』をリリースした。2024年1月リリースの8thフルアルバム『Indian Burn』に続く、自身8.5枚目のアルバムであり、Ken Yokoyamaとしては初のカバーアルバムとなるものだ。

◆Ken Yokoyama 画像 / 動画

“90sパンクカバーアルバム”というコンセプトを思いついたのは2023年夏頃だったという。横山健自身が10代のときに触れた'80年代パンクバンドによる初期パンクバンドカバーアルバム(THE STAR CLUB『GOD SAVES THE PUNK ROCK』)に深い意義を感じたこと。また、国内バンド活況の現代だが、そのルーツとなる洋楽にリーチしづらい状況にあること。これらは90sパンクカバーアルバム制作の原動力になったと共に、横山健のパンクロックに対する恩返しの意味も随所に感じられる仕上がりだ。

収録は全16曲。選曲は主に横山健 (G&Vo)と南英紀 (G)が担当した。“パンクロックの黄金時代”をタイトルに冠した90sパンクカバーアルバムについて、「なにせ僕は、90sパンクを作った側なので」と語る当時のシーンについて、横山と南に訊いたロングインタビューをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

■ハイスタで最初にスタジオに入ったとき

■僕には音楽的ヴィジョンが明確にあった

──『The Golden Age Of Punk Rock』ですが、パンクの名曲やKen Yokoyamaが大好きな曲のカバーアルバムです。でも横山さんも南さんも、エレキギターを始めた当時は、いきなりパンクから始めたっていう時代でもなかったですよね?

横山健 (G&Vo):時代的に僕はメタルだったですね。

──だって最初のエレキは、バナナヘッドのストラトシェイプというエディ・ヴァン・ヘイレンっぽいやつでしたから。

横山:そう。クレイマーのコピーモデルみたいなやつ。

──LAメタル真っ盛りな時代ならではのギターです。南さんは?

南英紀 (G):ギターを始めたのは、もろに'80年代なんで。最初のギターはレスポールのコピーでしたけどね。

横山:そこはY&T意識で?

南:いや、ジョン・サイクスかな。

横山:ああ、黒いレスポールカスタムのほうだ。

──Y&Tのデイヴ・メニケッティに憧れてギターを始めるティーンエイジャーって、南さんの時代にはいなかったでしょう?

南:むしろ今のほうが、僕はその指向が強いですけどね(笑)。

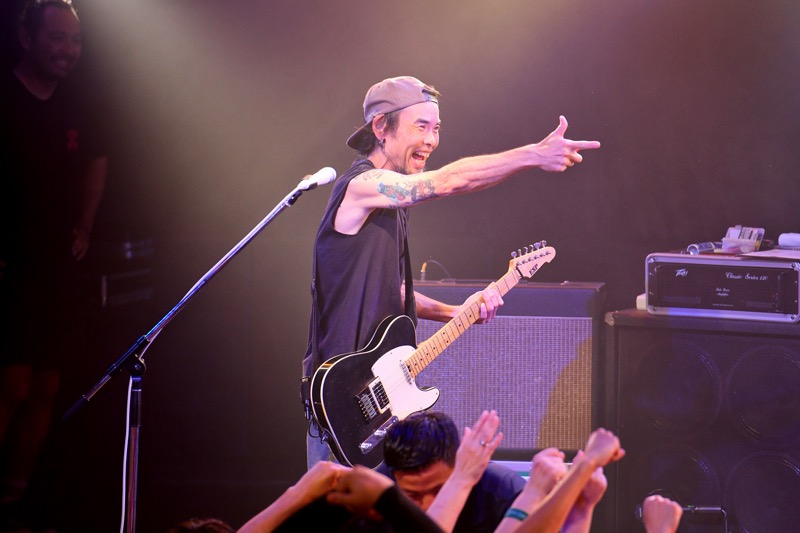

▲横山健 (G&Vo)

──ヴァン・ヘイレンとジョン・サイクスだったと。'80年代初期って、そういうハードロックやメタルがきっかけでギターを始めること多かったですよね。そんなお二人が、どういうきっかけでパンクにハマるようになっていったんですか?

横山:僕の場合は、中学生のときにメタルが好きになって、とくにオジー・オズボーンが好きだったんですよ。で、もっと激しい音楽を聴きたいなって、メタリカやスレイヤーにいったんです。そして写真を見たら、メタリカが骸骨のカッコいいTシャツを着ているぞと。それはなんだ?と調べたら、ミスフィッツのTシャツだったんです。あとアンスラックスが「ゴッド・セイブ・ザ・クイーン」をやっているぞと。じゃあセックス・ピストルズもアルバム聴いてみるべって感じで、どんどん自分のライブラリーが増えていくわけですよ。それが約3年余りの間にガーッと起こるわけで。ギターを始めたときは速弾き全盛で、自分もラットだ、ドッケンだ、ヴァン・ヘイレンだ、ランディ・ローズだと言ってたんですけど、そこからセックス・ピストルズに辿り着くのは意外に自然な道のりでしたね。

──スラッシュメタルに触れたのも大きかったかもしれないですよ。スラッシュ自体、メタルとハードコアがクロスオーバーしたスタイルだから、指向的にフットワークの軽いミュージシャンも多かったですから。アンスラックスが、ヒップホップのパブリック・エネミーとコラボしたり。おもしろくてエネルギッシュならやっちゃおうぜ、というノリがあって。

横山:そうですよね。たぶん僕の上の世代なんかは、“パンク対メタル”って構図を持っていたと思うんですよ。

──NHKの番組で“パンク対メタル”討論会を、それぞれのフィールドのミュージシャンを招いてやっていたことがありました。でも、「そんなのはどうでもいいんじゃないの」ってパンクミュージシャンも多かった。

横山:Lip CreamのMINORU(B)さんも出てた番組だよね。“パンク対メタル”の構図で言えば、音楽評論家の大貫憲章さんと伊藤政則さんも、実際は仲が良かったわけで。ただ、セックス・ピストルズのTシャツを着たとき、メタルの友達に「ああ、お前、そっちへいっちまったな…」と言われましたね。なんとなく、まだパンク対メタルの残り香が自分の世代にもあったんですよ。でも僕には関係なかったですね。

──カッコいいものはいい、という。

横山:そう、カッコいいから。

▲南英紀 (G)

──南さんはどういうきっかけでパンクに?

南:似たような感じですよ。より反抗的な音楽を求めていったというか。高校に入ったときに、ちょうどそういうのが好きな友達がいて、いろいろなバンドを聴かされて、こういう世界があったんだって発見があったりとか。メタルはその頃にわりと確立されたところがあって、モトリー・クルーとかラットとかのLAメタルは世界的にメジャーなバンドになっていたじゃないですか。でもパンクは、アンダーグラウンドに入っていくおもしろさもあったんです。レコードもその辺の店で売ってないし。

──例えるなら、ホールにライブを観に行くんじゃなくて、ライブハウスに行く感じですよね。薄汚い階段を降りた先に待ち受ける得体の知れないおもしろさと期待感、ちょっとした恐怖感もあって。

南:そうそう。ライブハウスは怖いって噂も聞くじゃないですか? すぐに殴られるとか刺されるとか(笑)。でも、そういうのを開拓していくおもしろさがあったというか。

──デンジャラスなほうが惹かれる?

南:それでいて、メタルよりもパンクのほうがギターをコピーしやすいみたいな。初心者の俺でも弾ける、みたいなね。

▲Jun Gray (B)

──演奏的な敷居の低さがありますよね。でも当時は、今のようにインターネットもなかった時代でしょう。情報はどうやって仕入れていたんですか?

横山:パンクに詳しい友達が僕にもいて、そういう友達からの口コミ。メタルだったら、西新宿Kinnie(レコード店)に行けばいいし。そういう店頭での情報とか、あと音楽雑誌とか。

南:僕は、気に入ったアルバムの“Special Thanks”クレジットを、けっこうチェックしてましたね。どのバンドとどのバンドが交流があるとか。そういうのを参考に、他のバンドのアルバム買ったりしてました。Kinnieもおもしろかったですね。

横山:案外、情報入手は困らなかったですよ。今ほど便利じゃないのが、逆に良かったのかな。情報のひとつずつが、ほんとに濃いんで。

南:そうっすよね。

横山:まあ、レコード買ってみたもののハズレのときもあったけどね。インタビューでアンスラックスのスコット・イアンが、「ニューヨークでイケてるバンドはあるか?」って質問に、「クラムサッカーズはスゲえぜ」って言ってて。僕はすぐ買ったんですよ。でもワケ分かんねえ(笑)。

南:それこそ、ミスフィッツを聴いたとき、意外とポップなんだなって驚いたり。

横山:そうそう。あんな骸骨Tシャツで、もの凄いヴィジュアルイメージなのに、曲はすごいポップで。最初はキョトンとしちゃったけど、聴いてれば好きになっていくというか。

──当時、自分をパンクにどっぷり染め上げたのは、どんなバンドやミュージシャンだったんですか?

横山:それがね、ないんですよ。なにせ僕は、90sパンクを作った側なので。“これに影響を受けて、メロディックパンクを始めました”っていう、そのバンドがないんですよ。Hi-STANDARDで最初にスタジオに入ったとき、僕には音楽的ヴィジョンがハッキリとあったんです。メロディックで、スラッシーというアイデアが。

──Hi-STANDARDの横山さんはメタルのオーラも漂っていましたね、長髪だったし。

横山:難ちゃん(難波章浩)がイギリスのビートバンドが好きだったんで、ザ・フーとかザ・ジャムのエッセンスも採り入れたり。それで気づいたら、案外、僕らのようなセンスを持った子供たちが世界中にいたんだなって感じです。

▲松本”EKKUN”英二 (Dr)

──単なる聴き手ではなく、自分たちで鳴らす側になったとき、パンクの聴き方や分析の仕方も変わっていきました?

横山:そうでしたね。ドラムも、いわゆる2ビートがまだそんなになかった時代だったんです。初期パンクのバンドがやっていたようなリズムをもうちょっと速くしていくと、Dビート(DISCHARGEやそのフォロワー特有のリズム)になったんですね。Dビートはすでに存在していたけど、「恒ちゃん(恒岡章)、ここにもう1個、キック入れられない?」って会話もしてましたね。「これを最速でやったらどうなる?」とか。すでに世界ではやっている人がいたんだけど、まだ僕たちは知らなかったという感じでしたね。

──Hi-STANDARDのメンバー3人でアイデアを投げ合いながら、新しいものをとにかく生み出そうって感じだったんですか? パンクをやろうってことでもなくて?

横山:でもパンクバンドだって意識はありましたよ。新しいものを作るんだけど、それをパンクとしてやりたいって。でも、「パンク」って口にするのも恥ずかしい時代だったんですよ、本当に。

南:ああ…そうだったかも。

横山:信じられないでしょ? パンクがないも同然の時代だったんで、1991年って。「は? パンク〜?」って感じでしたから。

──“パンクは'70年代後半の音楽、セックス・ピストルズなどオリジナルパンクで終わった”というような言われ方ですか?

横山:そうかな。恥ずかしくて口にできない時代だったということはすごく覚えてます。でもパンクバンドとしてやりたいんだって思ってましたね、なぜか。ただ、Hi-STANDARDを始めた頃、その前に一緒にバンドやっていた友達から、「横山がメタル始めた」って言われました。たぶんその前のバンドより、リフの刻みがスラッシーだったんで。「お前最近、メタルしとっとー」って。

──完全に九州出身の友達ですよね(笑)。

横山:そうそう、「メタルしよっちゃろ?」みたいに言われて(笑)。

◆インタビュー【2】へ

この記事の関連情報

Ken Yokoyama、Mリーグ“TEAM雷電”チャンステーマ「RIDEN GO」を書き下ろし

【ライブレポート】Ken Yokoyama、<The Golden Age Of Punk Rock Tour>完遂「言葉以上にありがとう。また会えたらいいな」

Ken Yokoyama、90sパンクカバーアルバム発売日に都内某所より配信ライブ開催

PIZZA OF DEATH REOCRDS、Ken Yokoyamaカバーアルバム『The Golden Age Of Punk Rock』発売記念キャンペーン実施

Ken Yokoyama、90sパンクカバーアルバム『The Golden Age Of Punk Rock』を10月発売+レコ初ツアー決定

【速レポ】<京都大作戦2024>Ken Yokoyama、変わらぬ本質と拡大する挑戦「なるべく多くの人に気持ちが伝わったらいいと思ってステージやってます」

【速レポ】<SATANIC CARNIVAL>Ken Yokoyama、ポジティブな挑戦が生んだ感動的シンガロング「一緒に歌える歓びを味わおうじゃないか」

Ken Yokoyama、夏の九州ツアー<Fanning Flames Tour>にKUZIRAも帯同

【レポート】Ken Yokoyama、ツアー<Indian Burn>完遂「まるで明日なんかないようなライブをしてしまったな」