【連載】Vol.071「Mike's Boogie Station=音楽にいつも感謝!=」

必見!ダニー・コーチマー率いるイミディエイト・ファミリーのバンドの要、ワディ・ワクテルへスペシャル・ロング・インタビュー!!ナントRONINで再び日本へ!!!

▲提供:VIVID SOUND CORPORATION

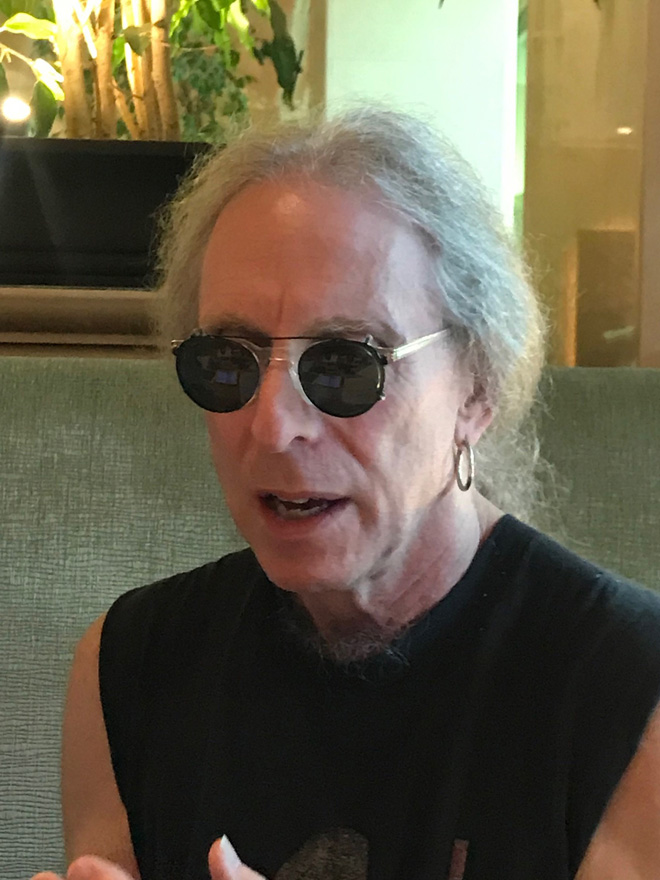

2019年5月ワディ・ワクテルと1年ぶりのコンニチワ~。前回同様ワディはダニー・コーチマー and イミディエイト・ファミリーの一員として日本の土を踏んだ。昨年ダニーへのインタビュー中にワディもちょことっと同席し冗談めかしに「僕にもインタビューしてよ…」。1年後、僕はきっちり約束を守った。あれはキース・リチャーズの紹介でワディと出会い、キース・リチャーズ&ザ・Xペンシヴ・ワイノウズのアルバム『Main Offender』をフィーチャーしての2回目のツアー中から彼といろいろ話すようになった。92年12月パリでのライヴ終了後バックステージで再会。同月のバルセロナ初日後のBar Texacoでの打ち上げパーティーで一緒にガンガン飲んだ。途中から彼はスティーヴ・ジョーダンと僕らのバーテンダー役まで務めていた(勤める)笑。翌年1月、今度はワシントンD.C.でKR&TXWsのライヴを追っかけた。コンサート後にご一行様宿泊のHTLのバーで夜食をとっているとTXPWsが現れた。そこでは2時間余り盛り上がった。調子こいてワディと酔った勢いでチャンバラゴッコをしたのを憶えている(笑)。

あれから26年、楽しい思いでいっぱいのワディへのインタビューを5月17日午後に彼の宿泊先HTLで行った。

Mike:この4月にあなたのアルバム『アンフィニッシュド・ビジネス』(VIVID SOUND CORPORATION/VSCD3962)が来日記念として発売になりました。このアルバムは過去のあなたのデモ、未発表曲が収録。このアルバム・リリースの経緯、聴きどころなどを教えてください?

▲提供:VIVID SOUND CORPORATION

Waddy:前回の来日後に、未発表曲やデモを使ってアルバムを作ってみないかというオファーをVIVID SOUND CORPORATIONからもらったのです。この時僕は直ぐにアニマルズの「We Gotta Get Out Of This Place」やライチャス・ブラザーズの「Just Once In My Life」などこれまでレコーディングはしなかったけれども素晴らしい多くの楽曲が頭に浮かびました。これらを1枚のアルバムに纏めてしまおうと考えたのです。

以前からイミディエイト・ファミリーで演奏している「High Maintenance Girlfriend」のような曲もあります。「Reggae」はジョー・ウォルシュが歌詞を付けて「New Year's Eve」という曲になり、アダム・サンドラ―の映画『ウォーターボーイ』の中でジョー・ウォルシュが歌いました。「The Little Things」という曲は僕がカリフォルニアに引っ越してきた時に初めて作ったものですョ。その頃ドリー・パートンが歌うのを初めて聴いて夢中になりました。あれほど美しい歌声はそれまで聴いたことがなかったです。加えてスタイルも抜群だし(ジェスチャーで大きな胸を表現)(爆笑)。僕の古い歌です。

面白いことにリンダ・ロンシュタットと仕事をやり始めた時、リンダとピーター・アッシャーが「何か楽曲はないか?」と言うので、僕はまさにこれだと!思い浮かび、その日のレコーディングを終えて三人でピアノを囲んでこの曲を演奏すると、リンダが「私がもしも誰かに対してこんな気持ちになったことがあれば歌うことができるけど、そこまで人を愛したことがないので歌えない」と言うのです。僕は選曲を誤ったと思いました。それからリンダの2年後のツアー中に「Maybe I'm Right」を聴いてもらったら、彼女はすかさず「これならば歌える!」と言って『SIMPLE DREAMS』に収録しました。この曲は僕にとって特別な歌となったのです。「Shine Across The Sea」はここ日本で書きました。吉田拓郎との6週間に及ぶツアー中に妻のことが恋しくなったので、結婚記念日を祝って彼女へのプレゼントとして書いた曲です。「Words Of Love」はバディ・ホリーのためです。と言うのは彼の財団が私をバディ・ホリーのレガシーのアンバサダーに任命してくれて、ギターまでくれたのです。このギターには名前を与えなければなりません。そこで「Words Of Love」と命名し、マイ・バージョン「Words Of Love」を演奏して財団に送ったのです。この曲はバディ・ホリー未亡人にとても気に入って貰いましたヨ。大変光栄なことです。

M:バディ・ホリーはあなたにとって最初のアイドルでしたか?

W:エルヴィス、エヴァリー・ブラザーズ、それからバディでした。バディが最高だったのは何といってもあの“メガネ”です(笑)。僕は当時からとてもシャイな少年でした。9歳の時にギターを弾き始めたんですが、これまでメガネをかけてるミュージシャンなんか見たことがありませんでした。エルヴィスはカッコイイし、エヴァリー・ブラザーズはこの世で最もイケてる二人でした。でもバディ・ホリーを見るとメガネです!メガネをかけていてもロックンロール・スターになれるんだ!ということで僕はバディからはとても大きな影響を受けたのです。

M:では同じくメガネのロイ・オービソンはどうでしたか?

W:ロイ・オービソンは(時代が)もう少し後ですね。当時エルヴィス、エヴァリー・ブラザーズ、バディ、ジェリー・リー・ルイスに夢中でしたが、勿論ロイ・オービソンも素晴らしかったです。僕がエヴァリー・ブラザーズのバックを務めていた時、ロイ・オービソンの「Only The Lonely」のハーモニー・パートがまるでエヴァリー・ブラザーズが歌っているように聴こえたので、「あの曲はお二人が歌っていたのですか。ロイ・オービソンとは友人だったのですか?」とドン・エヴァリーに訊ねると、「1950年代には誰一人として友人なんかいなかったよ」(笑)。『アンフィニッシュド・ビジネス』に戻ります。「Blond Haired Girl」は僕の妻への気持ちを表現した楽曲です。そしてタイトルを彼女が思いついたのです。僕にとってこの曲は特別なものなんです。「The Offering」はラス・カンケルと一緒に書きました。彼の亡妻ニコレット・ラーソンが僕と一緒に歌ってくれたとても特別な曲です。今夜は「High Maintenance Girlfriend」を演奏しますが、先日タワー・レコードのイベントで「Easier」を取り上げました。オーディアンスの皆さんは初めて聴く訳ですが、シンプルな歌なので最後の方では皆で一緒に歌ってくれたのです。思わず涙がこぼれおちました。これには心から感動しました。

「Warmth Of The Sun」はビーチ・ボーイズ、ブライアン・ウィルソンへのトリビュートです。彼ら、特にブライアンは大好きです!「Slide Slow」はRONINのリハーサル・ヴァージョン。カセット・テープ録音なので音質は期待できないんですが、我々が初めて演奏した時のモノです。実はRONINのメンバーとは2か月前にナッシュヴィルに集まったのです。その前に演奏もしてみたのですが、とてもイイ感じだったので、もしオファーがあれば来日したいと考えています(まだ内緒だけどRONIN来日LIVEの話しが急ピッチで進んでいるらしい)。日本には多くのRONINファンがいます。現在僕が書いている曲はイミディエイト・ファミリーの為のものですが、実はRONINを念頭に置いた作品もいくつかあります。RONINニュー・アルバム・レコーディング前に先ず日本でライヴをしたいです。年内に実現すればと僕は願っています。

▲JPCD『RONIN』 from Mike's Collection

M:ところでRONINのグループ名は誰のアイディアですか?

W:リック・マロッタです。彼は日本文化にとても詳しいのです。僕らは最初グループ名をいくつも考えたのですが、リックの挙げたRONINの意味するところを知り気に入ってそのグループ名に決定。これが面白いんだけど、レコード・ショップではThe Rolling Stonesの次にRONINが並んだんです(アルファベット順)!これいいでしょ、ワハハ(二人で爆笑)。

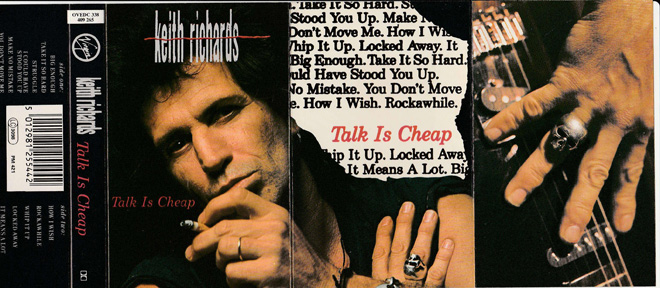

M:今年キース・リチャーズの『TALK IS CHEAP』が再発され、熱心なロック・ファンの間ではワディ・ブームが再燃していますヨ。今回登場した「Mark On Me」はゴキゲンです。キースと初めて会ったのは何時でしたか?

▲提供:BMG Rights Management(UK)

W:おそらく1979年頃でしょう、私は当時リンダ・ロンシュタットのツアーでイギリスに行きました。まずその前にLAのアンフィ・シアターでの公演後、バックステージにロニー・ウッドとミック・ジャガーがいたのです。「ワオ、スゴイな!」彼らとは会ってすぐに意気投合しました。その時ミックと僕で“賢者の会話”を交わしました。ミックはたいした賢者でしたが、僕は「F*** you!」と言って「今の気に入った?」と訊くと、「気に入ったよ!」と言ってくれとても仲良しになったのです。リンダのイギリス公演後、バックステージに今度はピーター・アッシャーがキース・リチャーズと一緒に姿を見せたのです。「何てこった、これはスゴイ!」近づいて「ハイ」と挨拶して握手して、それからキースとは何日も一緒につるんでました。ある日ホテルに戻ると(リンダの)バンド・メンバーが部屋にいて、キースは全員の質問に丁寧に答えてくれていたのです。とても素晴らしい人物。僕らはドイツで公演し再びイギリスへ戻ってツアーを続けました。そんな某日、バックステージのドアがバーンと開いて片手にボトルを持ったキースが現れたのですが、鼻のところを切って怪我していました。「どうしたんだい」「転んでスピーカーにぶつかった」。それからキースとバンド・メンバーの故ケニー・エドワーズと三人で文字どおり3日間一緒に過ごしたんです。彼の家に行ってレゲエやストーンズやロックンロールのレコードを聴きまくったのです。そうしているうちギターがスタンドに置いてあるのに気が付きました。弦が一本ないのです。

「どうしたの、そのギター?どうしてそのままにしておくの?」「いや、いいんだよ。それがオレのサウンドなんだ」「何、どういうこと?」「オレはそうやってるんだよ」「何をやってるの?」「低い方の弦を外して、オープンGにしとくんだ」

僕は楽曲を紐解くのが得意で、これまでの人生ずっとこの作業に取り組んでいます。

「だからあなたの楽曲を演奏すると、いつもギターが正しく鳴らないということですか?」「ああ、そうだよ」「じゃあ演ってみせてください」

キースは弾いて見せてくれたんです。これがスゴイ!僕らはより親密になれました。そう、ギター・プレイヤー同士で繋がったのです。お互いに似ているところがあって、僕はキースのようにプレイするし、彼も僕のようにプレイ、一緒に演奏すると深いグルーヴを感じたのです。ソリッドなロックも上手くいったし、美しいプレイも出来たのです。そして10年近く経ってキースがいざバンドを結成する段になると、「バンドのもう一人のギター・プレイヤーは君だよ」とキースから直接連絡があったんです。オーディションなんてありませんでした。彼から電話がかかって来て「バンド入りだよ、ワハハ」。そこへスティーヴ・ジョーダンが加わり、彼がチャーリー・ドレイトンをベースに欲しいと言い、アイヴァン・ネヴィルも加入。こうしてX-ペンシヴ・ワイノウズが結成されたのです。絶妙なロックンロール・バンドでした。

▲UKカセット『TALK IS CHEAP』 from Mike's Collection

M:アルバム『TALK IS CHEAP』でストーンズ・ファンから注目集めたと思いますが、あなたの人生は変わりましたか?

W:分からないなあ。何とも言えないですね。まあ確かにある一定期間はハード・ワーキングでした。僕はスティーヴィー・ニックスと長いこと一緒に仕事をしてきましたが、1982年頃に音楽的刺激がなくなったなと感じたのです。これは僕が大好きだったリンダ・ロンシュタットとも同様でした。彼女とは『HASTEN DOWN THE WIND』や『SIMPLE DREAMS』や『LIVING IN THE USA』そして『GET CLOSER』といったアルバムを一緒に演りましたが、それから彼女はパンク・ミュージックと言われる音楽に向かって行ったのです。これは自分のやりたいことではないと思いました。エルヴィス・コステロの歌は好きですが、ああいう音楽には耳を傾けませんでした。僕にしてみれば、好きでない音楽に自身を委ねることが出来なかったのです。僕はスティーヴィーに「今ここで演ってることをサポートできないよ」と言って身を引いたのです。それから何をするのか決めてなかったのですが、丁度そんな時にキースから電話があり、「バンドを結成して、君はメンバー入りだ」と言われたのです。完璧なタイミング!!レッツ・ゴーです。それ以降の5~6年間はキースのバンドでプレイしたという訳です。だからそうですね、そういった意味では人生は変わったと言えますヨ。

M:あなたはキースとスティーヴと一緒に『MAIN OFFENDER』のプロデュースもしています。

W:『TALK IS CHEAP』で自分の演奏を終えた後、僕はキースがアルバムをどう仕上げているか見てみたくなりスタジオに戻りたいと思ったのです。このことをキースのマネージャー/ジェーン・ローズに訊ねると、彼女は「それはキースとスティーヴ・ジョーダンの仕事。彼らがプロデュースしているから」と答えました。勿論それは結構だけど、ただ彼らがどう仕上げているのか知りたかったんです。僕がスタジオに戻るとキースとスティーヴはしばらく僕のしていることを見ていたようです。そして「ここに残ってくれ」。こうして次のアルバムは三人でプロデュースすることになったのです。『TALK IS CHEAP』ではプロダクション・コンサルタント。『MAIN OFFENDER』は三人のプロデュース。

▲JPCD『MAIN OFFENDER』 from Mike'sCollection

M:『MAIN OFFENDER』ではどの曲がいちばん好きですか。

W:難しいな。全部好きですよ。「Bodytalks」は好きだし、「Runnin' Too Deep」も好きです。「Hate It When You Leave」はゴージャスだし。「Words of Wonder」は僕の作品で最後は彼らと一緒に仕上げました。このアルバムは良い曲ばかりで全部好きですよ!

M:音楽を始めるきっかけはなんだったんでしょうか、両親から音楽教育を受けたのでしょうか?

W:音楽のほうから僕に近づいてきてくれました(笑)。両親から音楽教育を受けたりはしませんでした。父親は婦人用靴のセールスマンで、母親は演劇の舞台に出た経験こともあったのですが、僕が幼い頃に亡くなりました。所謂音楽が鳴っている家庭ではなかったです。ただ僕には3歳半年上の兄がいて、僕たちはラジオでロックンロールを聴くのが好きでした。しかも母親はジャズが好きでした。5歳の時、母親の横に立ってテレビを観ていると、ビッグ・バンドでひとりの男性がギターを弾いていたのです。僕は顎が外れたように口をポカーンと開けて、ただ魅了されてしまい、「あの人の持ってるものは何?あの人は何をやってるの?」と母親に訊きました。「あれはギターよ」「あれが欲しい」「何を言ってるの。あなたはまだ5歳でしょ!」。

それまで僕は何かを耳にすると歌い出していました。音楽やメロディーはいつも僕の心に響いていました。まだロックンロールが世に出る前の1954年頃でしょうか…。僕は1947年生まれで5歳の時に母親を亡くし、10歳になる頃にはギターを弾いていましたが、音楽はいつも僕をワクワクさせてくれました。この歌手みたいに歌ってみたいとラジオで聴いた曲を真似ていつも歌っていました。音楽が僕を捉えてくれたのです。そしてギターを見た瞬間に全てが決まりでした。父親は僕が9歳になるまでギターを買い与えてくれませんでしたが、「ギターが欲しい。ギターが欲しい」と言い続けたのです。ある日父親はウクレレを買ってくれましたが、ギターには6弦あることを知っていましたから、「これはギターじゃない!こんなの欲しくないよ」。ニューヨークのNBC交響楽団を率いていたルドルフ・シャルムがご近所さんで父とは友人でした。そんな関係で僕にピアノのレッスンをしてくれると申し出てくれたのです。父も兄も大喜びでしたが、僕は「前から言ってるじゃないか。ピアノなんか習いたくない。ギターを弾きたいんだよ」と言いました。そして父親はついにギターを買い与えてくれたのです。ギブソンのL7というサンバーストのジャズ・ギター。それからは自分の耳で音楽を聴いてギターを練習するようになりました。このスタイルで今までずっとそうやってきたのです。僕のようなギター・プレイヤーに出会うことはありませんでした。でも後にカリフォルニアに引っ越してアンドリュー・ゴールドに出会い、彼が僕と同類だということに気が付いたのです。ビートルズのこの曲のコーラスがこうで、ビーチ・ボーイズのヴォーカル・パートがこうだなど、二人で色々解読してました(笑)。

M:あの「Lonely Boy」のアンドリュー・ゴールドですか?

W:そうですよ。「Lonely Boy」のリード・ギター・ソロは僕なんです。彼があの曲を書き上げた時はツアー中でした。最初はとてもスローだったのです。ケニー・エドワーズと僕は目を見合わせて、「アップ・テンポにしてみたらどう?ちょっと試してみようよ」。とても良い感じの曲に変身していたのです。

M:改めて1950年代後半のロックンロール成長期のミュージック・シーンを振り返ってください…。

W:まずエルヴィスでした。あとニューヨークでは黒人のドゥ・ワップが流行っていたことも思い出します。兄の友人のリンダ・ゴールドナーという女性の父親がジー・レコードを経営していました。このレーベルから56年に「Little Girl Of Mine」を発表して大ヒットさせたザ・クレフトーンズは僕と同じジャクソン出身でした。ロックンロールからドゥ・ワップまで幅広く音楽を聴いていました。

M:プロのミュージシャンになろうと思ったのはいつ頃?

W:さっき話した、母親とテレビでバンドを観たその時です。ただし父親は「そんなことやるんじゃない。音楽は趣味だ。医者とかになることを考えなさい」と言い続けていました。「他人のパーティーに行って演奏なんかしたくないだろう」「いや、僕は演りたいよ。人が酔っぱらう代わりに自分はお金をもらえるし」。14歳の時、今でも友人のアラン・メンデルソンがこう訊いてきた、「ヘイ、おまえボビー・ワクテルだよな。ギターを弾くんだって?」「ああ、そうだよ」「バンドに入る気ないか?」「どんなバンド?」「僕はトランペットを吹くんだ。アコーディオン奏者がいて、そしてドラムスがいる」「トランペットとアコーディオンとドラムスって、一体どんなバンドだよ。でもいいよ。やるよ」。彼らと演奏するようになり結婚式やバル・ミツワー(ユダヤ教の成人式)などの大人たちのパーティーで演奏していました。最終的にはアコーディオンの代わりにビブラフォン奏者が加入しましたが、まだベース・ギターがいなかったのです。一体どんなバンドだったんでしょうね。ワハハハ。この時代の面白い話をひとつ披露しましょう。ローリング・ストーンズの「(I Can't Get No)Satisfaction」のイントロのギターはファズトーンの音なのですが、以前から実は僕はベンチャーズが大好きでした。「Walk, Don't Run」に夢中になりました。勿論彼らが日本で当時から大変人気があることも知っていますよ。つい最近ですが、彼らのドキュメンタリーの中で僕はドン・ウィルソンの娘さんにインタビューを受けました。ベンチャーズのアルバム『THE COLORFUL VENTURES』の中で、このファズトーンを効かせた1曲があったのです。何だ?この音はどうやって出しているんだ?と思いました。僕は当時フェンダーの小さいけれどキレイなアンプを持っていて、家でのギターの練習が忙しくて不登校児でした。ある日ニューヨークの町に出かけて有名なManny'sという楽器店のウィンドウで見つけたのです、ペダルが付いているマエストロ・ファズトーン!これに違いないと思いました。それから1回12~20ドルくらいの報酬でバンド演奏をいくつかこなし、お金を貯めてそのファズトーンを買ったのです。それをバンドのリハーサルで使ってみると、「うわ、何だそれ」「これはグレートだよ」「そんなの使うなよな。ヒドイ音だよ」。こうしてマエストロ・ファズトーンはお蔵入りとなったんです。ところが高校生になって父親の運転する車のラジオから「Satisfaction」が流れてきて、ああこれだ!ファズトーン!!これを演りたかったんだよ、と思い出しました。それ以降僕はファズトーンを使うようになりました(笑)。

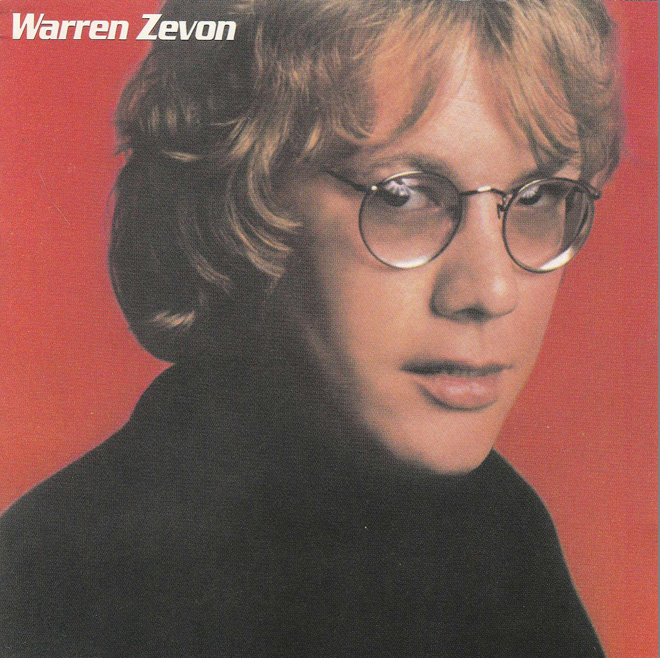

M:ウォーレン・ジヴォンと出会ったのは…?

W:僕が丁度ロサンゼルスでレコーディングの仕事を始めた頃でした68年に自分のバンドと一緒にLAに引っ越して、そこで1年ほどやっていたのですが、私たちのマネージャーはとんでもないヤツでした。レコード契約を全てぶち壊してしまうのです。彼はバド・カウシルといって、とても才能ある兄弟バンドだったザ・カウシルズの父親だったのですが、奴は本当にどうしようもない人間でした。いつも酔っていて更に性質の悪いアル中。タフでハードで酷い男。これが僕のマネージャーでした。たとえばバンドのデモ・テープをレーベルへ送ったある日「ワディと話したいのだが」という電話がかかってきて、電話の向こう側では私たちのデモがかかっているのです。「僕がワディですが」と答えると、「私はアーメット・アーティガンだ。君のデモがとても気に入った。アトランティック・レコード入りだ。このデモはすごくイイな!」と言うのです。何てこった!夢が叶ったと思いましたよ。一番最初にアーメット・アーティガンが自分に電話してきて「君のデモがとても気に入った」なんて、タイヘンなことですよ。でもその数日後にバドがアーメットに会って契約をキャンセルしたことが分かったのです。貪欲な男で、「アイツらには渡さないぞ。カウシルのものだ」という具合でした。これ以降同じことをレーベル4~5社と繰り返したのです。その頃僕はバンドの全員にもうんざりしていたのです。「自分が辞めるんじゃなくて、君たちをクビにするんだ」と言い放ちました。その後当時付き合っていたジュディと曲作りをするようになりました。同時にセッション・プレイヤーとしても活動を始めました。幸運にもザ・カウシルズのメンバーで今は亡きビリー・カウシルから、レコードを作るんだけどプレイしてくれないかとの連絡があり、「ワオ、それはすごい!」と参加しました。それ以降は色々な人々と会って、LA中を巡って数多くのレコーディングに参加するようになりました。

ある日こんな電話がかかってきました。「ちょっと至急来てくれないか?レコーディングで人を探してるんだ」「いいですよ」「ところでエヴァリー・ブラザーズがヨーロッパ・ツアーのギター・プレイヤーを探しているのだ」「ほんとに?!じゃ決まりだ」。エヴァリー・ブラザーズ楽曲の全てのギター・パートとヴォーカル・パートは熟知してましたからまさしく僕にうってつけでした。「どうすればいいですか?」「この男に電話してくれ。サンディ(ウォーレン)・ジヴォンだ」。すぐに電話すると、「もしもし、サンディ?」「そうだけど」「ワディ・ワクテルですけど、オーディションのことで電話しています」。ウォーレンはつっけんどんな男で、「いいか。まず僕たちが演奏するから、続けて君が同じように演奏してくれ!」「その必要ないですよ。曲は全部知ってますから」「違うんだ。言われた通りにやってくれ!」。彼らが演奏して僕が演奏、彼らが演奏して僕が演奏、というのを何度か繰り返して、「Walk Right Back」という曲になりました。大好きなエヴァリー・ブラザーズの曲でとても美しい歌です。それを彼らが演奏、ウォーレンはピアノだったのですが、実は彼の演奏は間違っていました。この男は僕のことが既に好きじゃないだろう、更に僕が彼の間違いを指摘しようとしているのです。「さあ君の番だ」「いいですが、あなたは演奏を間違いましたよ」「何だって。僕はエヴァリー・ブラザーズの音楽ディレクターだぞ」と言いました。そこで僕が演奏すると、運良くエヴァリー・ブラザーズと長年プレイしているベース・プレイヤーが「彼が正しいよ。確かにこう演るんだよ」と言ってくれたのです。その瞬間、ウォーレンが僕を気に入ったのです。僕にしてみれば一つ仕事が入った訳ですし、お互いに水と油でしたが、何故かウォーレンと僕は毎晩のように夜通し演奏したりしてつるむようになったのです。ある晩フィル・エヴァリーがウォーレンのところにやって来て、「君たち何をやってるんだ?」「ただ一緒にいて夜通し演奏してるんですよ」。そこでまずフィルが加わり、翌日はドン・エヴァリーもやって来たのです。以来エヴァリー・ブラザーズが毎晩メンバーのホテルの部屋で、床やベッドに座って煙草を吸ったり酒を飲んだりしながら歌うのです。エヴァリー・ブラザーズが自分のホテルの部屋で歌うのですよ!(ワディは驚いたような大きな声で)それを何年も続け、そうやってウォーレンと僕は徐々に仲良くなっていったのです。

M:ジャクソン・ブラウンと知り合う切っ掛けは?

W:ウォーレンは当時数多くの曲を書き、彼のアルバムをジャクソンがプロデュースしていました。僕も何曲か提供し、公演で演奏させて貰いました。ツアーから戻るとウォーレンが彼のアルバム制作に僕を参加させてくれたんですが、その時ジャクソンに会ったのです。76年でした。アサイラム・レコードでのファースト・アルバムで演奏したのです。それからジャクソンから電話を貰い、「次回作を共同プロデュースしてほしい」「君は僕のことなんか知らないだろろう」「いや、知ってるよ」。僕がイギリスでインタビューされた時ジャクソンのプロデュースに関してどう思うのか訊ねられ、全く愚かだったのですが、その時はリンダ・ロンシュタットも一緒にいて、こんなの誰も読みはしないと思って、「ジャクソンは手一杯で、自分が何をやってるのか分かってないんですよ」と言ってしまったのです。ウォーレンはお酒大好き人間だったし、ジャクソンも苦労したのでしょう。それからツアーを終えて家に戻ると再びジャクソンから電話があり、「やあ、どうしてる?」「おかげさまで元気ですよ」「君のインタビューを読んだよ」「え?何だって?」「イギリスでのインタビューで君はこう答えていたでしょう。僕が手一杯で何をやってるのか分かってないって。君は正しいよ。全く正しい。だから君に電話しているんだ。次回作を共同プロデュースして欲しい。ウォーレンは僕の言うことに耳を貸さない。だけど君の言うことは聞くだろう。ただしその次からは、君の言うことにも耳を貸さなくなるよ」。まさしくその通りになったのです。『EXCITABLE BOY』で僕はジャクソンとプロデュース、でも次作『BAD LUCK STREAK IN DANCING SCHOOL』ではプロデュースしませんでした。本当はすべきだったのですがね。僕達三人で続けるべきだったのですが、ウォーレンがジャクソンと僕は必要ないと決定したのです。それで彼はこのお粗末なアルバムを作ったわけです。僕の親友リック・マロッタとニコ・ボラスがプロデュースしたけれども、上手くいきませんでした。楽曲良いのにアルバムの出来は駄目でした。正しくプロデュースしなかったからです。自分がなぜプロデュースが得意なのか分かりませんが、僕が聴いた限りでは更にアレンジを加えることができたと思います。それを僕が『EXCITABLE BOY』で行ったことです。演奏を聴いているとどうすればいいかが分かるのです。だから今のイミディエイト・ファミリーで「Johnny Strikes Up The Band」を演奏する時、僕はダニー達にこのレコードをかけて「こういう風にプレイするんだよ。レコードと同じようにプレイして」と言うのです。でもその後、結局ウォーレンはもう一度僕に電話してきたのです。

▲USCD『EXCITABLE BOY』 from Mike's Collection

M:初来日はリンダ・ロンシュタット公演?

W:そうです。昨日のBillboard Live TOKYOでのステージで観客の一人がその時のティケットを差し出したのです。そのことを直ぐリンダにメールしました。これはスゴイことです!

M:スティーヴィー・ニックスとのライヴはMTVが日本で観れるようになったこともあり何度も音楽ファンは楽しみました。二人のステージはとても輝いていました。当時からスティーヴィーとは頻繁にコンタクト取っているのですか?

W:イエース!スティーヴィーは僕のセカンド・ワイフ。彼女のアシスタントのカレンはサード・ワイフ。これが僕の妻の彼女達に対する見方です。よく分かっているのです。スティーヴィーのことは1971年から知っています。僕はバッキンガム・ニックスでプレイしていましたからね。彼らがフリートウッド・マックに加入する前のことです。実は今日彼女に「家に帰ったら会いに行く」手紙を書いたのです。私たちはイタリアのローマで1回だけ公演するのです。僕は彼女の音楽ディレクターで、いつも一緒に仕事していました。ある意味、僕の娘でもあるのです。

M:90年代はどんな活動をしていましたか?

W:90年代もキース・リチャーズのバンドに在籍、95年頃まで活動していました。それ以降はスティーヴィー・ニックスのソロ活動に参加しました。そのほかいろいろと数多くのレコーディングにも呼ばれていました。

M:『Bridges To Babylon』他まだまだ訊きたいこと沢山あるのですがそれはまたの機会ということで、最後に一言コメントお願いします。

*バディ・ホリー

(少し沈黙して)ロックンロールの完璧なインスピレーション。

*ビーチ・ボーイズ

ブライアン・ウィルソン。天才。僕らの世代の唯一の天才。

*ザ・ローリング・ストーンズ

ロックンロールの大流行。そしておそらく歴史上最も息の長いソングライティング・チーム。ミックとキースは未だに一緒に曲を書いているのです。ギルバート&サリバン、レノン&マッカートニー、ジョージ&アイラ・ガーシュウィンもミック&キースには歯が立ちません。なんたって60年ですからね!

*エヴァリー・ブラザーズ

マイ・アイドル。夢が叶いました。一緒に演奏出来たのです!

*ロンドンの狼男

話しはちょっと長くなりますが、この曲はウォーレン・ジヴォンとリロイ・マリネルと僕の三人で書きました。リロイと僕はいつも一緒にプレイしていて、この曲ができる何年も前にリロイが、タッターン、タッターン、タッタッタッターンというギター・リフを奏でていました。僕らはこれで何とか曲を作ろうとして、何年もの間繰り返し試みていました。丁度僕がイギリスから帰って来てリロイの家に行くとそこにウォーレンがいるのです。信じられないな。何でここにいるのだろうと思いました。すると「昨夜フィル・エヴァリーが電話してきて、『ロンドンの狼男』という昔のおかしな映画を観て、君はこのタイトルの曲を作るべきだと言われた」と言うのです。僕はちょうどロンドンから帰って来たばかり。「これは簡単だぞ。リロイ、例のギター・リフを弾いてみろよ!」彼が弾き始めると私が歌詞を乗せていって、1番は私が全ての歌詞を書きました。そして「これは狼のことだから「アウ―」といくべきだな。」と言うと、ウォーレンが「いいな。続けて、続けて」「君が続けてよ」。残りは彼らが書いて出来上がりました。面白いことに、これは最もレコーディングの難しい楽曲でした。上手く収まるまで7つの異なるバンドで演奏したのです。最終的にミック・フリートウッドとジョン・マクヴィーを採用したのです。ラス・カンケルとリーランド・スクラーも演奏したし、ラスとボヴ・グローヴ、ジェフ・ポーカロとリーランド、ジェフとボブなど、知っている全てのドラマーで演奏してみると、ジャクソンは「それいいね」でしたが、ウォーレンと僕は「ダメ。へヴィーでハードじゃないと。この曲で可愛らしいサウンドじゃあ間抜けだよ」でした。そこでミック・フリートウッドとジョン・マクヴィーがヘヴィーだと聞きつけ、彼らとプレイして上手くいったのです。

*バッキンガム・ニックス

当時僕はキース・オルセンというプロデューサーと仕事をしていて、ある日彼に「北カリフォルニアからカップルを連れてくるから、彼らとプレイしてくれ。素晴らしいシンガーで、本当にいい曲を書くし、ギターも上手だけれども、一緒に演奏してくれるプレイヤーがいないんだ。君のような人間とプレイする必要がある」と言われたのです。こうして彼らとレコーディングしたのです。

*ダニー・コーチマー

カリフォルニアに引っ越してきた当初、彼のことが理解できませんでした。誰なんだ、一体コイツは。レコードでよく名前を見つけるけれども、自分の方が上手に弾けると思っていました。僕はスタジオ・プレイヤーで身を立てようとしていたところでしたが、コイツが何処にでも名を連ねていたので、誰だこれ?コイツ嫌いだ、と思っていました。ところがある日プロデューサーのルー・アドラーから制作中のレコードでプレイしてほしいと連絡をもらい、スタジオに行くとそこにダニーがいて、会った瞬間に意気投合しました。当時はレゲエが大流行、70年代でした。ジミー・クリフの『HARDER THEY COME』など、どっぷりレゲエにはまっていました。ダニーも同様でした。それからは兄弟のようなものです。イミディエイト・ファミリーの中で最初に出会ったのはリーランド・スクラーでした。僕はその頃57年製のグレイのシボレーに乗っていました。ある日のドライヴ中、反対車線に同じ57年製のグレイのシボレーが走ってきました。すると男が降りてきて「君がワディか?」「そうだけど、君はラス」。それ以降何度も顔を合わせることになりました。ラスは今でもそのグレイのシボレーを持っているのです。

*The Immediate Family

ダニーがソロ・アルバムを作るに当たって「君たちしかいない。君たちは僕の“直近の家族”だよ」ということで、我々は“直近の家族=The Immediate Family”になったわけです。次のアルバムを作るのが待ち遠しいです。

*リンダ・ロンシュタット

ドリーム・カム・トゥルーです。

*RONIN

元々はリンダのバンドです。ギターのダン・ダグモアと素晴らしいドラマーのリック・マロッタがいたので、僕が「バンドを組んでみない?」と皆を誘ったのです。するとピーター・アッシャーが「それはいい考えだ」。17日間でアルバムを作りました。演奏も歌も全て一発録りでした。

*ボニー・レイット

彼女のキャリア初期の頃に一緒に仕事をしました。彼女は素晴らしかったし、今でも素晴らしい。大好きです。

*ドリー・パートン

マイ・ドゥリーム・ガールです。カリフォルニアに引っ越した時、カントリー・シンガーのポーター・ワゴナーが毎週金曜日のテレビ番組を持っていました。ニューヨークからやって来た僕はカントリー・ミュージックのことなんか知らなかったし、興味もありませんでした。その番組でポーター・ワゴナーは髪型をバッチリ固めていて、そこに出てきたのがボインで蜂の巣みたいな髪の毛の女の子。こいつら見てみろよ!です。ところが彼女が歌い始めると、僕は涙を抑えることが出来ませんでした。自分が目にしているものが信じられませんでしたし、彼女の歌声も信じられませんでした。ドリー・パートンの『COAT OF MANY COLORS』というとても人気の高いアルバムをすぐに購入。大好きです。スティーヴィー・ニックスに初めて会った時にこのアルバムを持参して、「君はこの女性を聴くべきだ。この女性が何をやっているのかを学ぶべきだ。何故なら君は彼女の歌声と似ているからだ。歌の最後のところで言葉を下げないことを学ばなければいけない」と言いました。上手なシンガーたちがする事としない事と言うのがあります。ワンサポンナタア~イムと落としていくのではなく、ワンサポンナターイムと伸ばすのです。それをビーチ・ボーイズやエヴァリー・ブラザーズから学びました。大好きなアーティスト全てから学びました。スティーヴィーはドリーをしっかり聴いたのです。初めてスティーヴィーとリンジー・バッキンガムとプレイした時に「Coat Of Many Colors」を演奏したのですが、スティーヴィーは即座に習得していました。

*ジョー・ウォルシュ

彼とどういう経緯で出会ったのか、よく憶えていません。数年前にツアーで一緒になって、彼の奥さんからもどうやって会ったのか訊かれたのですが、「分からないなあ」でした。ひょっとすると僕の兄ジミーを通じてかな?兄はあの有名なジョーのアルバム『BUT SERIOSLY, FOLKS...』のジャケット写真を撮影したんですヨ。そう、あの水中シーンを。でも違うかもしれない。今は亡き友人のベース・プレイヤーのリック・ローズを通じてだったのかもしれません。とにかくジョーと僕はとてもいい友人なんです。

*ピーター・アッシャー

僕はLAで多くのプロデューサーに会っていました。ピーターに会ってみると、とてもよそよそしいいかにもイギリス的人物でした。彼は僕と友人のJ.D.サウザーをプロデュースしていましたが、スタジオでは彼の輪の中に入っていけませんでした。僕は歌手が歌い始めると、メロディーに相応しい何かを見つけていくのです。そこにスペースがあれば、優しい響きやハードな響きでそれを埋めたいのです。J.D.が歌い始めると、何をすればいいのか分かったぞと思い、ペダル・スティール・ギターを弾きました。するとピーター・アッシャーは「おいおい何だそれ?とっても良いじゃないか!」でした。彼は僕のアレンジを採用したのです。ちなみに僕の結婚式での花婿付添人は兄とJ.D.の二人にお願いしたんです。J.D.とは兄弟のような関係です。その次にピーターと会った時は「一杯いく?」と訊いてきました。そしてピーターと僕はとても親しくなり、しばらくマネージャーになってもらいました。RONINのマネージャーはピーターでした。

▲ピーター・アッシャー(2018年@東京)

*ニコレット・ラーソン

素晴らしい人でした。彼女とはリンダとのツアー中に会って、実はニコレットの主人ラスよりも前に会っているのです。グレートなシンガーで、とても素敵な女性でした。

*ジョー山中

キラー・ロックン・ローラー。亡くなったのは悲しいです。大好きでした。

▲ワディが参加したジョーのアルバム『魂』(1980)

*バナード・ファウラー

バナードと僕はニューヨークのクィーンズ地区で育ちましたが、面識はなかったのです。彼とはスティーヴ・ジョーダンを通じて知り合ったのですが、彼がアストリア出身で僕がジャクソン出身なので、異母兄弟だなという話しになりました。

▲バナードと筆者@サンディエゴ(2015)

*アイヴァン・ネヴィル

彼のことは大好きです。アイヴァンも大の仲良しで、彼は僕よりも前にマイ・ワイフと面識がありました。彼は一度スタジオで僕の靴下を盗ったことがあるのです。彼をからかってやったら、「かわりにオマエの靴下を盗ってやったぞ。コノヤロー」「あ、そう」「何だと?返して欲しいのか?」「返して欲しくなんかないよ。持ってろ」。ハハハ。

*奥田民生

タミオには去年会いました。彼と一緒のステージに立ちました。ギブソン社が僕のレス・ポールをコピーを作ったんですが、来日した時に二人のミュージシャンがそれを使ってプレイしていました。タミオがふざけては僕のギターを手にしてポーズ、彼にこう言いました「それはコピーじゃなくて、僕のギターだろ!ハハハ」。

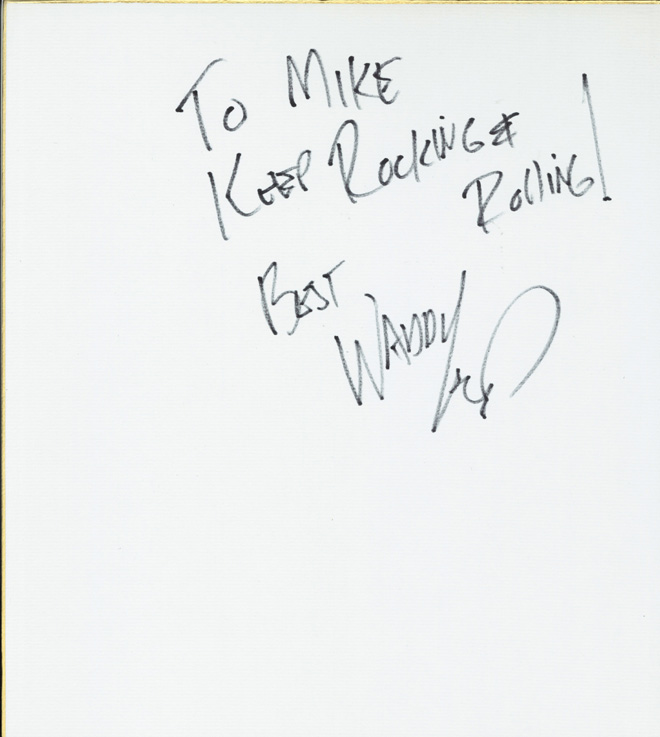

▲直筆サイン色紙 for Mike's Collection

協力:S.YOSHIDA

☆☆☆☆☆

【ライヴinfo】

◇ニック・ロウ新作『ラヴ・スターヴェーション』引っ提げて1年ぶりのLIVE IN JAPAN

昨年素晴らしいステージを披露したニック・ロウが僕らの前に帰って来る。1年ぶりの日本公演だ。5月からスタートしたノース・アメリカン・ツアーに併せてニックは4曲入りEP『ラヴ・スターヴェーション』を発表した。このCD/レコードはライヴ会場のみでの販売でその後のUKツアーでも同様だ。しかし日本のファンのために、いち早く一般リリースが始まっている。嬉しいことだ。この4曲入りEP『ラヴ・スターヴェーション』(MSI/CD=MSIG 1283、12inch EP=MSIEP 0004)はひとつの物語になっている。アップ・テンポのポップンロールなEPタイトル・ソングはメロディーに反して内容はぐっとブルーな失恋ソング。そんな気持ちを未練たっぷりにバラード「ブルー・オン・ブルー」を歌う。3曲目「トロンボーン」ではトロンボーンの演奏で心の動揺を立ち直らせようと頑張る。そしてラストの「恋のレインコート/Raincoat In The River」で失恋から立ち直るのだ。リック・ネルソンのカバーで65年のアルバム『Love And Kisses』に収録されていた。ちなみにバックでトロンボーンを担当しているのはデュアン・ベンジャミン。彼の楽団はアメリカン・アイドルほか多くのTV番組で活躍。彼はアル・グリーン、スタンリー・クラーク、マイケル・ジャクソン、ダイアナ・ロス、マーヴィン・ゲイ、EW&F、フォー・トップスほか数多くのアーティストのレコーディングやライヴに参加している。

▲EP『ラヴ・スターヴェーション』 提供:MSI

このEP収録ナンバーは既に数ヶ月前からのツアーでセットリストに加えられている。この夏のBillboard Live TOKYO & OSAKAでのステージでは「ラヴ・スターヴェーション」「ブルー・オン・ブルー」「トロンボーン」、そして昨年リリースの「Tokyo Bay」などを挟んで、NLスタンダードもしっかり聴かせてくれることだろう。再会が実に楽しみだ!

*2019年8月13日 14日 Billboard Live TOKYO

ファースト・ステージ 開場17:30 開演18:30

セカンド・ステージ 開場20:30 開演21:30

http://billboard-live.com/pg/shop/show/index.php?mode=detail1&event=11504&shop=1

*2019年8月15日 Billboard Live OSAKA

ファースト・ステージ 開場17:30 開演18:30

セカンド・ステージ 開場20:30 開演21:30

http://billboard-live.com/pg/shop/show/index.php?mode=detail1&event=11505&shop=2

◆「Mike's Boogie Station=音楽にいつも感謝!=」まとめページ

この記事の関連情報

【連載】Vol.141「Mike's Boogie Station=音楽にいつも感謝!=」

【連載】Vol.140「Mike's Boogie Station=音楽にいつも感謝!=」

【連載】Vol.139「Mike's Boogie Station=音楽にいつも感謝!=」

【連載】Vol.138「Mike's Boogie Station=音楽にいつも感謝!=」

【連載】Vol.137「Mike's Boogie Station=音楽にいつも感謝!=」

【連載】Vol.136「Mike's Boogie Station=音楽にいつも感謝!=」

【連載】Vol.135「Mike's Boogie Station=音楽にいつも感謝!=」

【連載】Vol.134「Mike's Boogie Station=音楽にいつも感謝!=」

【連載】Vol.133「Mike's Boogie Station=音楽にいつも感謝!=」