【インタビュー】大村憲司「ギターの一音だけで心をぐっとつかまれちゃうことが最大の特徴」

70年代~90年代にかけて、日本のロック/ジャズ/ポップス・シーンに偉大な足跡を残したギタリスト大村憲司に関わる2作品が相次いでリリースされる。貴重なライヴ音源を収録したアーカイヴ・シリーズの最新CD『レインボウ・イン・ユア・アイズ~ベスト・ライヴ・トラックスⅦ』が1月25日リリース。そして『大村憲司のギターが聴こえる』(リットーミュージック)は、インタビューや日記、スケジュール帳、ギター・コレクションなど貴重な写真を一堂に集めた決定版書籍として2月1日に発売になる。逝去から19年、なぜ大村憲司のギターは、今も多くのリスナーを惹きつけるのか。大村憲司のギターをこよなく愛し、『大村憲司のギターが聴こえる』の編集を担当したリットーミュージック・野口広之氏に、その魅力をたっぷりと語ってもらった。

◆大村憲司~画像~

■ちょっと機嫌の悪い時もあるけれどギターは素晴らしい

■それは、ミュージシャンにとって最高のほめ言葉ですよね

野口広之(以下、野口):やっと今日、校了しました。こういう感じになってますけど(と、『大村憲司のギターが聴こえる』の校正紙を開いて見せる)。

――おお~! 迫力ありますね。判型も大きめで、ボリュームもあって。

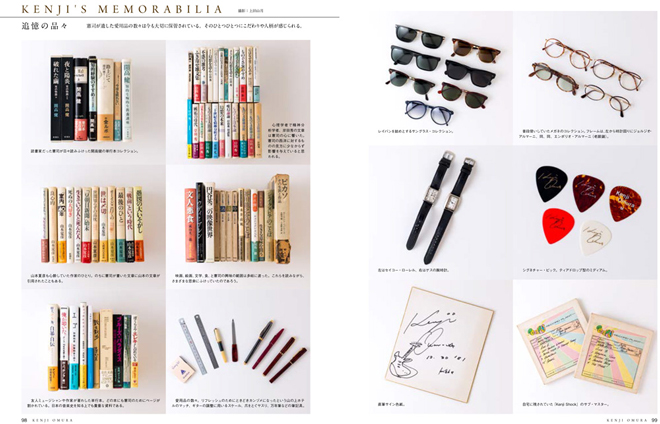

野口:これがギター・コレクションで、これが本人の機材セッティングを再現したもの。これはギターを調整するツールですね。レコード・コレクション、インタビュー、昔書いていただいたコラム。あとは蔵書、愛用品、コンテストのトロフィーとか、なぜか小学校時代の習字もあって、意外とうまいという(笑)。

――うまいです! すごい達筆。

野口:そして日記、スケジュール帳、自分で書いた楽譜。息子の真司くんのインタビュー、村上ポンタさんのインタビュー、そして譜面。最後にレコーディング・リストですね。どのアルバムに参加しているのか、できる限り調べました。

――素晴らしい。これだけのものを作るのに、企画・構想に何年かけたんですか。

野口:ずっと本を作りたいとは思っていたんですよ。実際に取りかかってからは半年ぐらいです。実は、もともと「ギター・マガジン」で特集を2回やっているんです。1999年の追悼特集と、2003年にオリジナル・アルバムが再発された時期にも特集をやっていて、両方とも20ページずつぐらいの特集だったものを、この中に全部入れています。ギターの写真はその時に撮ったものです。CDが付録につくんですが、これは大村家に残っていた音源と一ファンがラジオでエアチェックしていた音源を、マスタリングし直して3曲入れています。遺品や蔵書、レコードはあらためて撮りおろしました。日記、スケジュール帳、譜面などは、こちらがお願いして出していただきました。

――家族の方の保存が良かったことに加えて、そもそも大村憲司さんがものをよく保存する方だった?

野口:だったんじゃないですかね。習字が残ってるのは驚きなんですけど(笑)。小学生の時に書いた作文も残っていたんです。すごく面白いんですけど、さすがに載せませんでした。

▲リットーミュージック・野口広之氏

――編集者として、書かれたものを読んで、何を感じますか。

野口:文才はすごく感じます。読書家だったので、文章も風刺が効いていて、世の中を鋭く分析する感じというか。読んでいてピリッとくるような文章が多いです。

――野口さんは、大村さんに直接会って何度か取材をされています。人柄はどういう方だったんですか。

野口:初めてお会いしたのが1997年で、1998年にお亡くなりになるまでに、3~4回はインタビューさせてもらったと思います。そのほか、飲みに行ったりもして、それで数回はお会いしているという感じですね。なので、人柄を把握するまでには至らなかったんですけど、いちおう僕のことは気に入っててもらったみたいで、特に何の問題もなく、仲良くしていただきました。冗談もよく言いますし。でも“怖い人だ”と言う人もいるし、“お天気屋だった”と言う人もいるし、いろいろですよね。何というか、ちょっと機嫌の悪い時もあるけれど、とにかくギターは素晴らしいと。それはみなさんが口を揃えて言うことです。ギターは本当に素晴らしいって、ミュージシャンにとって最高のほめ言葉ですよね。

――そうですね。

野口:とにかくあのギターの素晴らしさは、ほかでは代えがたい。みなさんそう言いますね。

――ギターの素晴らしさにも、いろいろありますよね。憲司さんのギターは、何が特徴なんでしょう。

野口:とにかく、一音だけで憲司さんだとわかる。いろんなものが詰まっているんですよね。言葉で表すのは本当に難しいんですけど、音色がきれいだとか、テクニックがうまいとか、そんなことは当たり前で、とにかく一音だけでわかるということと、一音だけで心をぐっとつかまれちゃうこと。そこが最大の特徴だと思うんです。僕が最初に大村憲司さんを知ったのは、YMOのサポートをやっていた時なんですよ。1980年ぐらいに、当時人気絶頂のYMOのテレビ中継をしょっちゅうやっていて、欠かさず見ていたんですが、そこで初めて、すごいギタリストがいるということを知ったんです。大村憲司という名前を知って、心をつかまれて、それ以来ずっとその印象が変わらないんですよ。あの時につかまれたままなんです。どれを聴いてもそうだし、それからどんどん深く掘り下げて、昔のものを聴いたり、あとのものも聴いていきましたけど、印象は全部同じです。とにかくその魅力に引き込まれた感じですね。派手さとかは、そんなにないんですけど。

――そうなんですよね。決して派手なプレイではない。たたずまいはクールというか。

野口:上質な歌心というか、すごく品がいいんですよね。

――誰か、ほかのギタリストに似ているとか、思ったことはありますか。

野口:もちろん、エリック・クラプトンの影響はすごく受けているし、B.B.キングとか、そういう要素もあると思うんですけど。似ているものがあるか?と言われると、ないんですよ。やっぱり大村憲司なんです。ウェス・モンゴメリーとか、ジャズの影響もあるし、ニューウェーヴの影響もあるんですけど、似てるものはないと思います。不思議ですよね。

――天才か、努力家かというと、どっちの割合が多い人だと思いますか。

野口:両方だと思いますよ。天才という言葉は、軽々しく使うとすごく安くなるので、憲司さんが天才かどうか僕にはよくわからないですけど。天才というよりは“天賦の才”があって、ギターを弾くために生まれてきたような人だと思います。天賦の才がある上にギターが大好きなので、努力家で、気の済むまで弾いているというところがあったみたいです。

――ああ、やはり。

野口:感覚だけで弾いていたわけではなくて、ものすごく練習をしていた。サウンド作りをする時も、予習をすごくしていたみたいなんですよ。あるアーティストのライヴが今度あるからと、自腹でスタジオを借り切って、どういう音色にしようとか、そういう研究もしていたみたいです。とにかく“備える人”で、入念に準備した上でいろんなことをする人だったということです。素振りを毎日1万回みたいな、そういうことだと思いますよ。

――冒頭で、本の内容について紹介していただきましたが。編集者として、特に思い入れのあるページはありますか。

野口:やっぱり、ギターのところですかね。1999年と2003年に撮っているんですが、実際に使われていた時のようにきれいに撮ろうと思っていました。

――憲司さんといえば、まずギブソンES-335ですか。

野口:ストラトと335が多いですね。時期によって違っていて、テレキャスターをメインにしていた時期もあります。(指さして)これはバードランドといって、そんなにメインではないですけど、ひと頃使っていたジャズ・ギターです。今は形見分けをしたり、売ってしまったものもあるので、掲載したもの全部は現存していないんですけど。あとは見どころといえば、これですかね(機材のセッティングを再現したページ)。当時のローディーの方に協力してもらって、憲司さんがやっていた通りのセッティングをお願いしました。これを、憲司さんをよく知る人に見せると、“こっち(画面の外)から憲司さんが歩いてくるようだ”と。

――それは最高のほめ言葉ですね。このセッティング、複雑なんですか。

野口:全然複雑じゃないです。こんなシンプルなセッティングであの音が出たのか?と思うぐらいシンプル。ごく普通のものしかない。エフェクターもBOSSとか、アンプもBASSMANとか、デラックスリバーブとか、ごく普通に手に入るものしかないです。セッティング図が横に書いてあるんですが、年代順の変遷も書いていて、どれを見ても特別なものは何もないです。あと、LPレコードの写真は、見るだけで楽しいと思いますよ。

――これはどなたがセレクトしたもの?

野口:奥様に“憲司さんがよく聴いてたアルバムを出してください”とお願いして、出してもらいました。クラプトンがあって、マイルス、サンタナ、ウェス・モンゴメリー…やっぱり広いですね。広くて深い。ブルースばかりじゃなくて、ニューウェーヴもありますし、女性ボーカルものもいっぱいある。そしてインタビューは、「ギターマガジン」でやったものは全部載せています。あと、蔵書はなかなかいいと思いますよ。

――これは興味深いですね。音楽家で、読書家の彼が、いったい何を読んでいたのか。

野口:好きだったのは、山本夏彦、岸田秀、開高健の3人みたいですね。見てるだけで楽しいですよ。読書家という感じがします。あとは日記ですね。普通は見せないと思いますけど、ちょっと読んでもらうとわかりますけど、面白いですよ。

――これは…日記というよりは…。

野口:思索ノートみたいな感じなんです。奥様いわく、“憲司はペシミストだから”と言ってましたけど、まあそうですよね。楽天家ではない。その日記の一部を巻頭に引っ張ってきて、前書きにしたんです。

――これも…すごいです。読んでいいですか。“私はこれからも天才らしく、堂々と、そして思いきり惨めに生きようと思う”。

野口:天才だという自覚は、たぶんあったんだと思うんですよ。

――でもそれを、誇っているふうではない。

野口:そうです。理解されないタイプだと自覚している感じですね。心の中が複雑なんですよ。ノートは何冊もあって、奥様に選んでもらった中から、4つほどを選びました。

――こういう形のアーティスト本は、あまり見たことがないです。とても面白いと思います。この本を通じて、若い音楽ファンやプレイヤーには、どういうことを伝えたいですか。

野口:たとえばCharさん、エリック・クラプトンとか、華々しいギター・ヒーローとはタイプが違うので。こういうギタリストがいたことを知らない若い人もいると思うんです。でもそういうタイプではなくても、ギターの弾き方をちゃんと知っていたギタリストがいたということと、一音だけで人を感動させられるというのはこういうことなんだよ、ということを知ってほしいと思いますね。テクニックで悩んだり、いろんなことに悩むのが馬鹿らしくなるぐらい、パッと聴いて“こういうことか”とわかる。そういうギタリストを、聴いてみてもいいんじゃないかと思います。

――はい。

野口:時代が違うので、同じようなことはできないと思うんですけど。こういう道もあるんだということは、わかると思うので。最近の若い人の間では、大村憲司は半ば伝説化されているところがあるんですよ。亡くなると、どうしてもそうなっちゃうんで。特別視されているところはあると思うんですけど、だからこそ、こういうキャッチにしたんですね。「“伝説のギタリスト”と祭り上げずに、すぐそこでプレイする大村憲司を感じたい。」そういうことです。

◆インタビュー(2)へ