【コラム】BARKS烏丸哲也の音楽業界裏話059「生成AIで音楽があふれる時代、音楽メディアの立ち位置は?」

日々、AIによる音楽がものすごい勢いで生成され拡散されている。一定水準以上の完成度を持つ楽曲が一般人によって過剰生産されているけれど、そのクオリティは極めて高品質だ。だからこそ、「完成度が高い」「よくできている」「音像がクリア」「音響設計が優秀」「上手い」といった論評は、もはやレビューではなく健康診断のようなもの。「異常はありません。良好です」「で?」という状況だ。

現在多くのインディペンデント・アーティスト達も生成AI利用を隠していない。TuneCore Japanから放たれている数多の作品から辿ってみると、生成AIは自分が納得する作品を作るための良き相棒であり、その作業は「生成AIとのコラボ」と捉えていることに気付く。ひとつのツールという認識からさらに進み、信頼できるもうひとりの自分と壁打ちをしている感覚に近いようだ。

AIが介在しようとも、音楽を自身の最大のアイデンティティと自認するミュージシャンから生み出される音楽は、一般シロウトが生成する音楽とは一線を画すことだろう。とはいえ、現AIは過去楽曲の統計的再構成で音楽を生成するため、安易なコラボ依存が進むとアウトプットが似通いやすくなる。構成やダイナミズムといった表現傾向が寄っていき、無難で既視感のあるアイディアが増え、ミュージシャン自身の個性や偶発性が作品に織り込まれなければ、多様性にも陰りが見えるだろう。創造行為の効率が上がったところで、音楽文化全体の多様性や予測不能性がシュリンクするという悪癖の温床になってしまうかもしれない。

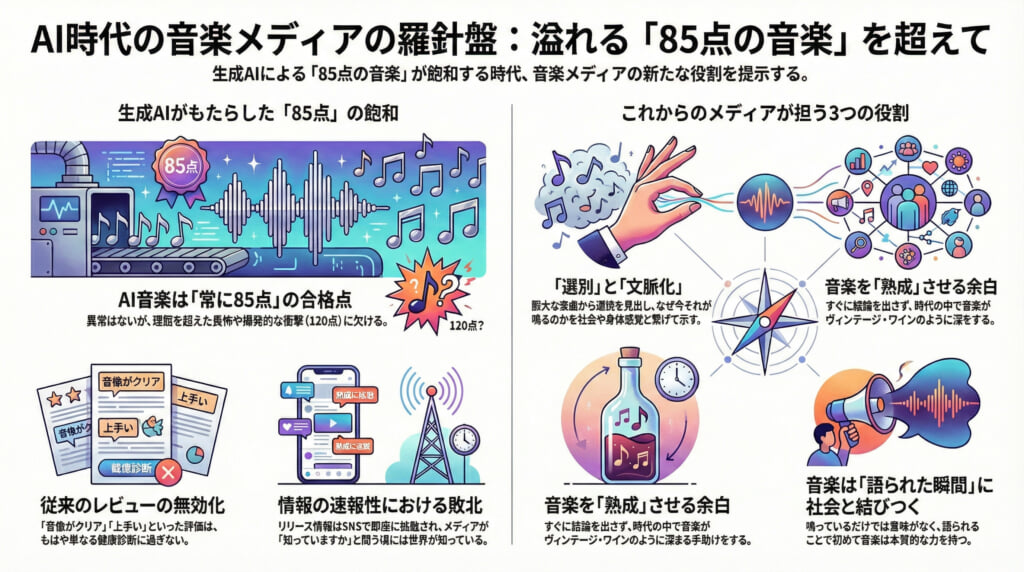

実際のところ誤解を恐れずに言えば、生成AIを使ったと明言している音楽の完成度は「かつてのレビュー」的に評価すれば常に85点だ。例外なく85点だ。「完成度が高い」「よくできている」「音像がクリア」「音響設計が優秀」「上手い」…だから85点で合格だ。決して低得点にはならないし、120点と言いたくなるような爆発力も持っていない。今まで出会ったことのないような衝撃や困惑と遭遇したいのに、理屈を超えた畏怖のような感情をかき乱す作品は出てこない。何故か、理解より先に身体が反応してしまう音楽の本質が見当たらない。

逆説的に考えると、我々はどんな音楽を求めているんだろうか。年齢にもよるだろうし、環境にもよるだろうし、音楽という文化への精通度にもよるだろう。音楽を聴いてぶっ飛ぶという「初めての衝撃」がどんなものだったのか、あるいはこれから出会うのかによっても、全く話は変わってきてしまう。

85点の音楽が無限増殖している時代、音楽メディアが果たすべき役割は何だろうか。従来通り「新譜情報を届ける」「注目アーティストを紹介する」だけで成立するわけもない。情報は即座にSNSで伝播・拡散され、ネットネイティブな若年層はもちろん、ほとんどの現役世代は玉石混交の海から的確に情報を取捨選択する高いスキルを獲得済みだ。リリース情報はアーティスト本人が発信し、音源はサブスクで同時に解禁され、音楽メディアが「知ってますか」と言う頃には、世界中がもう知っている。

私は、AI時代の音楽メディアは情報の先頭を走る必要もなく、むしろ少し後ろで立ち止まる役割を引き受けるべきだと思っている。音楽は存在するだけでは意味がない。聴かれただけでも力を持たない。音楽は「鳴った瞬間」ではなく「語られた瞬間」に社会と結びつき、そこで初めて大きなパワーを持つからだ。どんな時代に、どんな空気の中で、誰がそれを聴いていたのか。その音楽の周りに渦巻いたエネルギーこそが、その音楽の本質だ。

音楽メディアは何をすべきか。「選別」と「文脈化」と「熟成」だ。現在は2.5億以上の楽曲がサブスクの海に漂っている。そこにどんな潮流が流れ、どんな命が宿り、新たな生命活動が動き出しているのかを示すことが「選別」であり、そしてそれが何故にそうであるのか、音楽を単体で評価するのではなく、社会やテクノロジー、身体感覚と繋がった時に「なぜ今これが鳴るのか」を示していく。音楽を時代の地図にピン留めする作業は、アルゴリズムとは違う、身体的感覚を伴う知識と経験と感受性だ。そして音楽が時代と共鳴するのは、発売タイミングとは限らない。すぐに結論を出さず余白を残す。時代の中で音楽は熟成する。ボジョレー・ヌーヴォーもいいけれど、ヴィンテージ・ワインもいい。その目利きこそがメディアの信頼性になるのではないか。

インタビューもレビューも役割は変わる。完成された成功談を引き出すよりも、アーティスト自身がまだ整理できていない言葉を引き出すことが重要だ。文章は判決文ではなくリスナーへの提案書なんだから、そこに記された余白が熟成の手引きになるはずだ。

そしてそれらの原稿は、音楽が量産され消費され忘れられていく時代において、音楽好きの記憶媒体となっていく。あの年、あの場所で、なぜこの音が鳴っていたのかという音楽の地層は、未来のリスナーに音楽体験を鮮やかに再現するだろう。音楽が溢れかえればこそ、どこで立ち止まったのかに大きな意味があると思っている。

文◎烏丸哲也(BARKS)