【機材レポート】INABA/SALAS、スティーヴィー・サラスのGuitar Sound Systemに伝統的スタイル

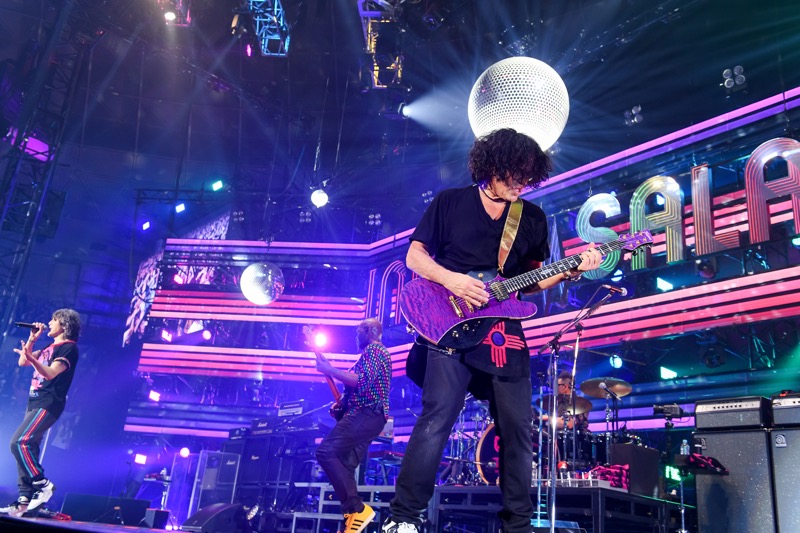

INABA/SALASが3月10日の愛知・Zepp Nagoya公演を皮切りに3月30日の神奈川・横浜BUNTAIまで、全国6ヵ所9公演の<TOUR 2025 -Never Goodbye Only Hello->を開催した。「細やかに録って、最終的にそれを素晴らしいバランスでミックスするから、全部の音がしっかりと活きていますよね。スティーヴィーはそこまでこだわるんです」とは約5年ぶりの3rdアルバム『ATOMIC CHIHUAHUA』に関する稲葉浩志の発言だ。その精密なサウンドが生身の姿をさらす場がライブとなる。そして披露された極上のグルーヴは、楽曲のシーンに合わせて細やかにギターサウンドを使い分け、フレキシブルなアプローチを見せるサラスのギターが実に魅力的だった。同ツアー最終日にステージ上で撮影したINABA/SALASのギターサウンドシステムを紹介したい。

◆スティーヴィー・サラス 画像

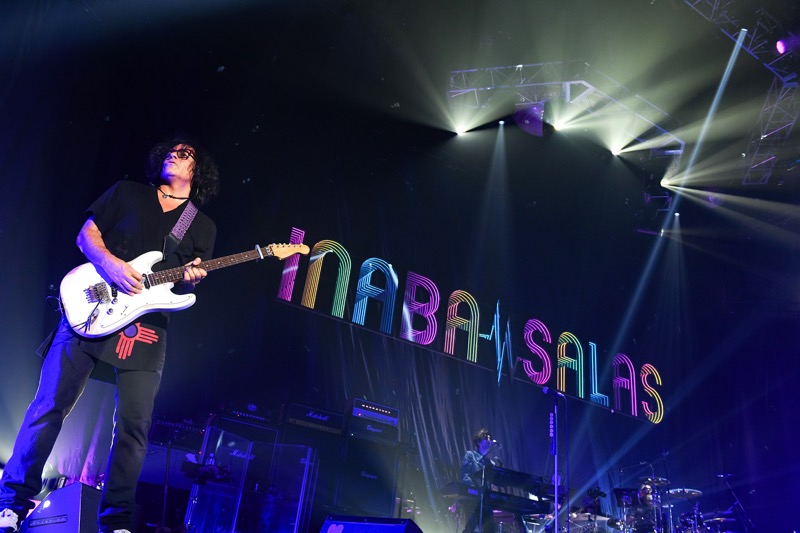

トラディショナルなプレイからエフェクターを使ったトリッキーなアプローチまで活かした幅広いギターワークでINABA/SALASの楽曲の魅力を高めると共に、リスナーを魅了するスティーヴィー・サラス。<Never Goodbye Only Hello TOUR>で彼が使用した機材をチェックすると、プレイやトーンの多彩さとは裏腹に、かなりシンプルなことに驚かされる。

ギターはFramus製スティーヴィー・サラス シグネチャーモデルのIdolmakerとオリジナルのストラトタイプの2シリーズ、エフェクターはコンパクトペダルのみ、アンプは複数台セットアップされているが、それぞれを楽曲によって使い分けるわけではなく、全機を同時に鳴らしている。このことからサラスが基本的に手元の操作でギタートーンの質感やニュアンスなどをコントロールするタイプだということが分かる。

また、デジタルアイテムの進化や浸透が著しい現代にあって、アンプはアナログの実機をキャビネットで鳴らし、エフェクターを一括制御するフットコントローラーも使用しないなど、昔ながらのスタイルを貫いていることも見逃せない。秀でたテクニックを活かして、シンプルな機材で表情豊かなギターを聴かせるサラスは非常に魅力的な存在といえる。

◆ ◆ ◆

【<Never Goodbye Only Hello> GUITAR編】

ステージ上には8本のギターがセットされていた。Framus製のスティーヴィー・サラス シグネチャーモデルIdolmakerシリーズが4本、同じくFramus製の新たなシグネチャーモデルが1本、オリジナルのストラトタイプが1本、アコースティックギターが2本。それらの使い分けや個々の特徴を解説したい。

▲▼<Framus Idolmaker Prototype>

ツアー<Never Goodbye Only Hello>でサラスがメインギターとして使用した本機は、Framusと自身のシグネチャーモデルを共同開発する際に作られたプロトタイプだ。そのため、ボディーデザインをはじめとした全体的な仕様は後に完成するIdolmakerと共通しているが、ピックアップやコントロールなどが異なる。

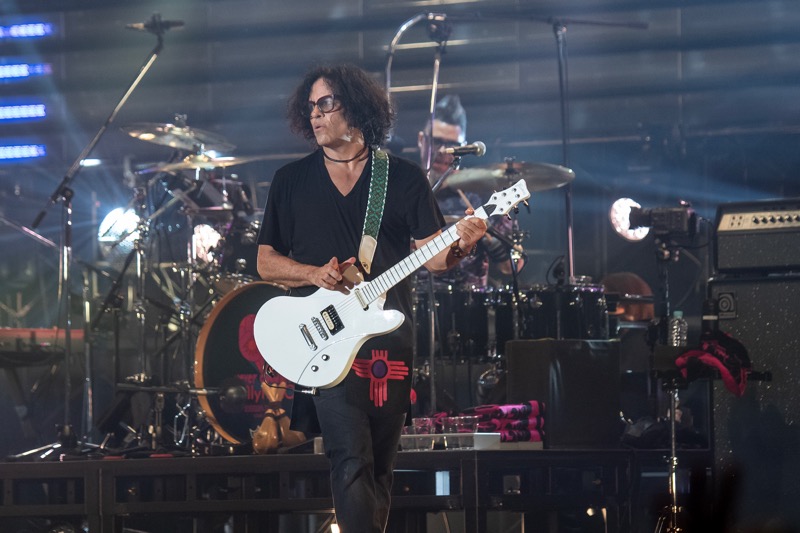

本機のピックアップはフロントがツインブレードタイプで、リアはSeymour Duncanのオープンタイプのハムバッカーという構成だ。3wayトグルスイッチ+2Volというシンプルなコントロール類、指板をはじめオールホワイトのカラーリングを纏った本機は「Burning Love」「U」「DRIFT」「Demolition Girl」「EVERYWHERE」など多くの楽曲で活躍した。

▲▼<Framus Custom Shop series Idolmaker (Pink)>

IdolmakerはサラスがFramusと共に自身のシグネチャーとして完成させたモデルだ。FramusはWarwicを創立したハンス・ピーター・ヴィルファーの父親が1950年から1975年にかけて運営していたブランドで、ハンスにより1992年に改めて立ち上げられたブランド。ホロウモデルやビザール系のギターをメインに据えていた先代Framusとは異なり、現在は独創性に富んだハイエンドモデルの制作を最も得意としている。

そんなFramusと、使用機材に強いこだわりを持つサラスがタッグを組んで生み出したギターとあって、Idolmakerのクオリティーの高さは群を抜いている。今回のツアーにIdolmakerを4本セットしたサラスは、ピンクと呼ばれる本機を「OVERDRIVE」「正面衝突」「SAYONARA RIVER」などで使用した。

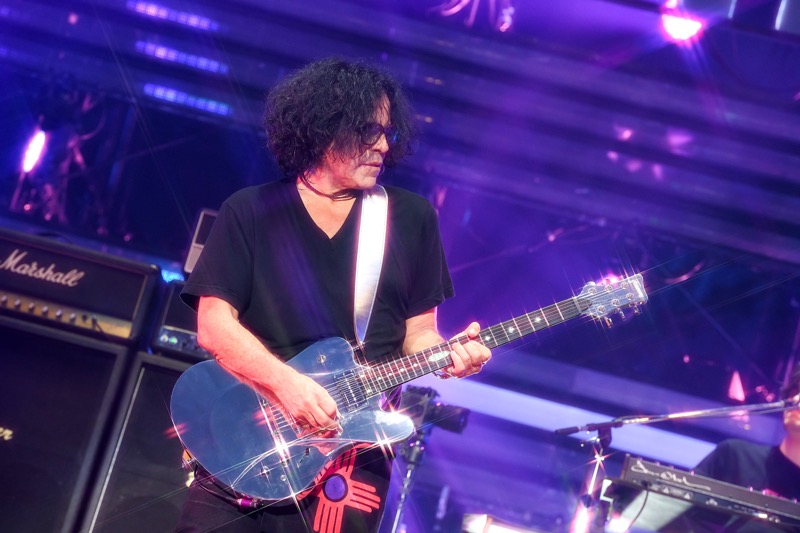

▲▼<Framus Custom Shop series Idolmaker (Blue)>

「Mujo Parade ~無情のパレード~」でサラスが手にした本機は前述のピンクとほぼ同仕様だが、ピンクのピックアップがP-90タイプ+ラージハムバッカー(後述のアルミも同様)であるのに対して、こちらはシングル+シングル+ハムバッカーの配列だ。また、フロントがBill LawrenceでセンターはSeymour Duncanという異なるキャラクターのシングルコイルがセレクトされていることもポイント。こういったところからもサラスの音色に対するこだわりが見て取れる。

Idolmakerはウッドマテリアルも注目だ。ボディーはAAAAキルテッドメイプルトップでマホガニーバック、ネックはメイプル、指板にタイガーストライプエボニーというハイグレードな材を採用している。Framusは良質な木材を大量にストックしていることでも有名で、Idolmakerにも厳選された木材が惜しみなく使われている。

▲▼<Framus Custom Shop series Idolmaker (Aluminum)>

ボディーはもとよりネックやヘッドまでが、アルミフィルムによりデコレイトされた1本。ライトが当たると7色に光り輝く姿はライブ映え抜群で、ファイナル公演ではアンコールの「AISHI-AISARE」で登場した。本機を見るとよく分かるが、Idolmakerのボディーは中央部が最も厚く、ボディーエッジにいくに従って薄くなる。これは軽量化とトーン面(サラスによると「ボディーエッジを薄くするとブライトな鳴りになる」とのこと)を考慮して採用された形状だ。

ボディートップのメイプル材とバックのマホガニー材で段差がつけられていることもあり、Idolmakerの立体的なフォルムは非常に美しい。また、本機も含めたレギュラーモデルのIdolmakerはプロトタイプとは異なり、ボリュームノブの近くにスライド式ピックアップセレクターが配置されていて、6弦側ホーン部にキルスイッチを搭載していることもポイントといえる。

▲▼<Stevie Salas Signature Strat Type>

イタリアのギター工房がサラスのために制作した本機は、レフティのストラトキャスターをモチーフにしたユニークなモデル。しかしレフティ用ストラトのボディーを活かすのではなく、オリジナルボディーとしてデザインされている。そのため、右肘があたる部分と(ギターを抱えて)ボディー裏側上部にコンター加工が施されているなど、一般的なストラトに見慣れていると不思議な感覚に襲われるシェイプだ。

ピックアップはシングル+シングル+ハムで、フロントはBill Lawrence、センターは不明、リアはSeymour Duncan製シングルサイズのハムバッカー(ちなみに、サラスの使用ギターに搭載されているシングルサイズのハムバッカーは全てコイルタップ可能)。また、フロイドローズトレモロユニットを装備していることもポイント。本機は「Boku No Yume Wa」「ERROR MESSAGE」などで使用された。

▲▼<Framus Custom Shop series Panthera II>

サラスがIdolmakerに次いでFramusと共同開発した新たなシグネチャーモデル。Idolmakerがフェラーリのフォルムや空気力学などにインスパイアされてデザインされたのに対して、こちらは波や海などの自然エネルギーの流れをイメージしたデザインだ。

ウッドマテリアルもIdolmakerとは異なり、ボディーはAAAキルテッドメイプルトップ、ブラックコリーナバック。ネックはマホガニー、指板はIdolmakerと同じくタイガーストライプエボニー。また、フロイドローズトレモロユニットを搭載していることや2ハムバッキングのピックアップレイアウト、2Vol / 1Tone仕様のコントロールなどもポイントだ。2ハムとはいえ、こちらもコイルタップ機能が装備されていて、Idolmaker同様、多彩なトーンを引き出せる。本機は半音下げチューニング用のギターで、今回のツアーでは同チューニングの曲が演奏されなかったことからステージに登場する機会はなかった。

▲▼<Taylor Guitars Builders Edition 717e>

Builders Edition 717eはテイラーがサラスのために制作したモデルだ。ギターテックによると「ここ最近のテイラーが作っている50周年モデルに近い感じです」とのこと。

Taylor Guitarsは全モデルにNTネックジョイントと呼ばれるボルトオンを採用していることで知られている。これは微細な調整が可能になるなど、高い精度と優れたメンテナンス性を実現したものだ。アコースティックギターなのにボルトオンというと、ネガティヴな印象を受けるかもしれないがTaylor Guitarsのトーンは非常に上質で、煌びやかな高音域と豊かな低~中音域を備えた芳醇なトーンを味わえる。今回サラスは「ONLY HELLO pat1」「マイミライ」「ONLY HELLO part2」で使用したほか、ツアー後に稲葉とサラスの直筆サインが入れられ、抽選で1名にプレゼントするという企画も行われた。

この記事の関連情報

【ライブレポート】INABA/SALAS、ツアー<Never Goodbye Only Hello>に極上の空間「我々のグルーヴは届いてますか」

INABA/SALAS、仙台公演延期を発表

【インタビュー】INABA/SALAS、5年ぶり3rdアルバムに果てない追求心と豊かな遊び心「互いの個性を融合させたい」

INABA/SALAS、5年ぶり3rdアルバム『ATOMIC CHIHUAHUA』を2月リリース

稲葉浩志×スティーヴィー・サラス、「INABA/SALAS」再始動。8年ぶりのライブツアー開催決定も

稲葉浩志、米国本家NPRの“tiny desk concerts”にパフォーマンスを公開

稲葉浩志、番組『Special Interview Program』より本人コメント到着「音楽って生なんだな」

松本孝弘と稲葉浩志、単独インタビューや最新ツアー映像など4ヵ月連続特番を10月より放送/配信

稲葉浩志、『tiny desk concerts JAPAN』第1弾アーティストとして降臨「新しい息吹を吹き込む」