【インタビュー】バラエティ豊かなGLAY最新アルバム『Back To The Pops』発売。HISASHIが語る“変わることの楽しみ”

今年デビュー30周年イヤーを迎えたGLAYが年頭から活発に動いていることはファンならばよくご承知のことと思う。2月に地元・北海道で世界的レジェンドバンド、QUEEN + ADAM LAMBERTと対バン、続いて3月に北海道の先輩バンドである怒髪天とも対バンを決行。5月にENHYPENのJAYとのコラボレーションシングル「whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)-」を発表した後は、間髪入れず6月に、日本音楽史上に残る1999年の20万人ライブを再現した<GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025>を埼玉・ベルーナドームで2日間開催した。さらに、8月には、GLAY史上初の試みとして<SUMMER SONIC 2024>に登場したのも記憶に新しい。

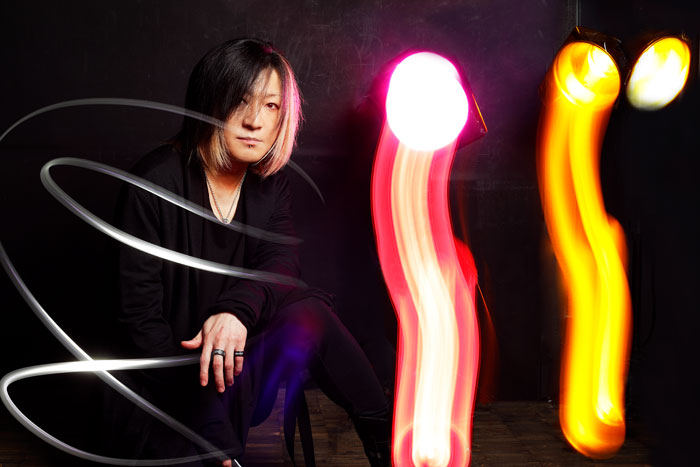

◆撮り下ろし写真

そんなGLAYからニューアルバム『Back To The Pops』が届けられる。何やら意味深なタイトルだが、その中身は、1980年代の初期Jロックを彷彿とさせるサウンドあり、1990年代の所謂ビジュアル系の香りのするナンバーあり、The Beatlesオマージュあり、シティポップあり、デジロックあり、パンクあり、そしてGLAYの王道と言えるメロディアスチューンありと、かつてないほどバラエティに富んだ作品だ。

クラシックピアニストの清塚信也を始め、凛として時雨のピエール中野、チャラン・ポ・ランタンの小春、Gre4N BOYZのHIDE、そして南海キャンディーズの山里亮太ら、豪華ゲスト陣も華を添え、まさに30周年イヤーに相応しい祝祭を感じさせるアルバムでもある。開口一番、「すごく自然にやったらこうなった」と制作を振り返ったHISASHI(G)。GLAYはいかにして『Back To The Pops』を創り上げたのかを、GLAYならではのメンバー間の距離感などを含めて、語ってもらった。

◆ ◆ ◆

◾︎GLAYという偶像は、ありがたいことだけど邪魔なものでもある

──ニューアルバム『Back To The Pops』は実にバラエティに富んだ作品でありながら、とても大衆性を持つ作品になりましたね。今これをやれるのはGLAYくらいかなと思って聴かせていただきました。

HISASHI:ありがとうございます。でもね、俺は自分たちの音楽をそういう風に聴けないんですよ(苦笑)。それは、すごく自然にやってるから。TAKUROも同じことを言ってて “これの何が他と違うのか分からない”という感じです。

──でも、アルバム後半の「whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)-」~「その恋は綺麗な形をしていない」~「なんて野蛮にECSTASY」と連なるようなバンドなんて他にないですよ。

HISASHI:そういえばそうですね。それは分かる(笑)。

──(笑)。今回くじ引きで曲順を決めたそうですけど、並べ方は相当に難しかっただろうと思います。逆に言えば、どんな組み合わせても合う。それほどにバラエティ豊かな楽曲群だと思います。

HISASHI:ホントそうですね。“ランダムな曲順なのに、ここまでまとまるのか!?”っていう。逆に、後から意味が付いた気がする。まぁ良かったんじゃないかな(笑)。

──「Back Home With Mrs.Snowman」がラストになることだけがほぼ決まっていて、それ以外はランダムに選ばれたそうですね?

HISASHI:完全にそうです。まぁ、“逆転ルール”とか俺が変なカードを入れたから途中でドラマはあったけど(笑)そこは動画に抑えてまして、CDの特典に入りますので、それをご覧ください。

──アップチューンを固めたり、スローを固めたりすると、また違う意味合いが出てきたとも思うし、むしろランダムにして正解だという気もします。

HISASHI:最近のサブスク文化に対するクエスチョンに“自分たちはどう答えるのか?”っていうところでもあると思うし、そこら辺で並び順も含めて楽しめるような方向で決めれたら良いんじゃないかなと。

──デビュー30周年の節目の作品ですので、あえてコンセプチュアルなアルバムを作るという方向もあったと思いますが、そういう考えはなかったですか?

HISASHI:そうなると、どうしても既発曲の問題っていうのが出てくるからね(苦笑)。『HEAVY GAUGE』の時、それですごく悩んだんですよ。シングルが(アルバムの)ストーリーを邪魔してくるんです。そこら辺を考えると、なかなかコンセプチュアルなものにはトライしづらくなってきましたね。やればやるほど、それは感じます。ただ、今回はコロナ禍での音楽制作ではありましたし、その意味での全体的な統一感はあるんじゃないかなとも自分では感じてるんですけどね。“今のGLAYを表現するのであればこのタイトルでこの曲順かな?”っていうのがありますね

──今のGLAYにはこのくらいの幅広さがあるかなと。

HISASHI:うん。すごい新しい曲もあれば大分寝かせた曲もあって、バンドを始めた頃からGLAYの本質的な音楽の在り方は変わってないっていう確認にもなりますね。「Beautiful like you」なんて、あれはもうX JAPANのバラードでしょ。TAKUROが好きなので(笑)。

──“X JAPAN味”というところで言えば、「なんて野蛮にECSTASY」もそうでしょうか。何しろ、タイトルに“エクスタシー”とありますし。

HISASHI:その通り(笑)。これは元々ツーバスだったんですよ。それをピエール中野くんがツインペダルで面白い感じに変えてくれたんだけど、やっぱり(ヘヴィメタルは)日本の音楽と親和性が高いんじゃないかな。シンフォニックなメタルっていうと北欧メタルの感覚が強いと思うんだけど、僕らは北海道に住んでいたこともあってか、そこへの通じるところもありますよね。

──しかし、「なんて野蛮にECSTASY」はゲストの清塚信也さんのピアノがすごいですね。あれはあとから入れたそうですが、あのピアノがあったほうがいいだろうという判断で足したんですね?

HISASHI:あれはすごいよね! 元々ピアノのない曲だったんですけど、頭と間奏に入れたんです。GLAYメンバーにない狂気というか──それは中野くんもそうだけど、そういうエッセンスがなきゃダメだなとは思ってましたね。この曲の制作は、ちょうどレコーディング中盤から後半くらいだったんですよ。それで、“ゲストミュージシャンと楽しく制作したいな”みたいなところがあったんですね。レコーディングを続けていると、“俺がギターを入れたら、じゃあ次はTERUの番ね”みたいに、どこかルーティーン感っていうかちょっと仕事っぽくなってきちゃうから、変化を付けたんです。

──いつも通りじゃないことを取り入れることで新鮮さを出そうとしたんですね。

HISASHI:それがアルバムのフックにもなるしね。メンバーの楽曲にはそれぞれの設計図があるんですよ。でも、その設計図を超えるようなことは現実的に起こらないから、(超えるためには)第三者からの刺激が必要になってくる。そういうことをGLAYはこれからも率先してやっていきたいと思いますよ。変わることの楽しみを知っているから。

──HISASHIさんは“変わり続けなきゃいけない”ということを仰っていますよね。

HISASHI:GLAYという偶像みたいなものが何となくぼんやりと出来ちゃってて、それってありがたいことだけど、邪魔なものでもあるからね。だから常に鮮度を保ちたい。

──なるほど。今の発言と関連するかどうか分からないんですが、『Back To The Pops』がバラエティに富んだ作品になったことに話を絞ると、今回、14曲の収録曲中12曲がTAKURO作品ですよね。GLAYはメンバー4人それぞれ曲を作りますから、4人が均等に曲を出した結果バラエティ豊かなアルバムになったというなら容易に理解出来ます。ところが今回は、TAKURO作品が多いにも関わらずバラエティに富んだ作品となったのはどうしてだろうかと思うし、実はそこにGLAYの何かがあるんじゃないかなと考えたところです。

HISASHI:ああ……高校の頃からTAKUROとは悪ふざけみたいなアレンジ作業をしていて、今回はそれに近かったから、それが理由かも。「Buddy」とかはわりとメッセージ性が強い曲なんですけど、本当に文化祭前みたいな感じで作ったものなんですよ。真剣な話をすると真剣になるし、ふざける時はとことんふざけるという。変わってないね、本当にあの頃と。

──メインコンポーザーの考える方向へ行くバンドは多いと思うんですけど、GLAYは決してそれだけではない。以前「whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN) -」のアレンジについて、TAKUROさんから“アレンジにテンパってしまって、HISASHIに丸投げしたら、全部やってくれた”という話を聞きました。コンポーザーがすべてを司るわけでもなく、バンド全員でバンドアンサンブルを作るわけでもない。どちらでもあるという感覚は面白いと思います。

HISASHI:うん。それは、いい意味でTAKUROにこだわりがないからかもしれないね。あと、ちょっと意地悪だよね。難題をメンバーに投げてくる(笑)。そうすると、こっちにはそれをさらに上回る力が必要になってくるから。そういうところでね、人を使うのが上手いですよ、TAKUROは(笑)。

◆インタビュー(2)へ

この記事の関連情報

GLAY、30周年記念ベストアルバム収録内容一部解禁。 CD収録順は投票順位順

GLAY、30周年ベストアルバム発売記念でSHIBUYA TSUTAYA 1Fをジャック

GLAY、30周年記念ベストアルバム2タイトルを4/23にリリース決定。CDプレイヤー付き形態も

【レポート】ENHYPEN × GLAY、イベント<BEAT AX Vol.6>でステージ初コラボ

GLAY、2年ぶりに『ザ・プレミアム・モルツ』コラボ缶発売

【ライヴレポート】LUNA SEA|GLAY、25年ぶり東京ドームツーマンでスペシャルバンドも誕生「同じ時代に生まれてきてくれてありがとう」

【ライブレポート】GLAY、30周年アリーナツアーで示す“未来完了進行形”のバンド像

GLAY・TERU主催の合同展示会「DREAMY」函館 金森倉庫にてスタート

GLAY、ベストアルバムアートワーク解禁。収録曲の楽曲投票も実施。尾田栄一郎描き下ろしのGLAYが動く「BRIGHTEN UP」MVも公開