【月刊BARKS 佐久間正英 前進し続ける音楽家の軌跡~ミュージシャン編 Vol.3】ニューウェーヴの時代~プラスチックスで海外へ

【月刊BARKS 佐久間正英 前進し続ける音楽家の軌跡~ミュージシャン編 Vol.3】ニューウェーヴの時代~プラスチックスで海外へ

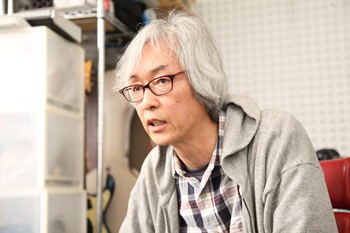

1978年、26歳の佐久間正英は、四人囃子のメンバーとして活動を続けながら、先鋭的なパンクバンドとして頭角を現してきた若きバンド、プラスチックスへと加入。パンク+テクノという独特な音楽性の構築を一手に引き受け、ミュージシャンでありながらプロデューサーという独特な地位を築き上げる。イギリス、アメリカ、日本を股にかけたワールドワイドな活動の中で、トーキング・ヘッズ、B-52’s、ラモーンズ、エリック・クラプトンなどとの刺激的な出会いを糧に、プラスチックス解散の81年まできわめて濃密な日々が続いてゆく──。

構成・文●宮本英夫

●「プラスチックスはあの時一番先鋭的で、自分にとってやるべきことだった」●

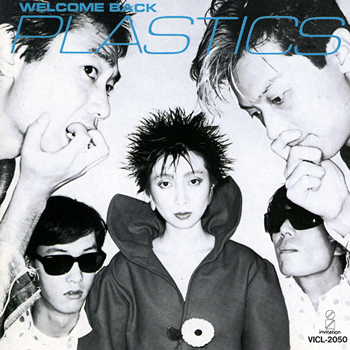

▲プラスチックス『ウェルカム・バック』

佐久間正英(以下、佐久間):そうです。でも契約の都合上、1枚目のアルバムには僕の写真が載ってない。四人囃子のキャニオンとの契約が残ってて、ダメだと言われたので。

──プラスチックスは最初から、やりたいことがハッキリしていたんですか? パンクとテクノが融合したような、非常に独特な音楽でしたが。

佐久間:そうですね。みんなが好きにやってああいう感じになったんだけど、音楽的な基本の部分は僕に任されてました。四人囃子からプラスチックスに行けたのはラッキーだったと思いますね。まったく脈絡のない流れに見えると思いますけど、自分にとっては四人囃子よりもプラスチックスのほうがずっとプログレッシヴだった。音楽としては。プラスチックスはあの時一番先鋭的だったと思うし、自分にとって一番興味のある、やるべきことでした。ただメンバーが、音楽的には非力なもので(笑)。ヘナヘナな良さだから、僕が生楽器を演奏しちゃまずいという思いがあって、僕は打ち込みとキーボードだけやったんですね。後期はバンドとして立派になってきたんで、僕がベースを弾いても大丈夫というふうになっていったんですけど。それと、音楽的にはTR-808のおかげという面もあります。

──TR-808(※編註 1)は佐久間さんが開発に関わられたとか?

▲ローランド「TR-808」

──すごく面白いエピソードですね。

佐久間:僕らは僕らで、クラプトンの機材を勝手に使ってた。「今日あいてるからいいんじゃない?」とか言って(笑)。ギター・テックの子に、クラプトンのギターを全部弾かせてもらったんですよ。まぁ、たいしていいものはなかったですけど(笑)。でも“ブラッキー”は良かった。あの頃は、クラプトンがあまりいい状態じゃなかったんですね。ヘタッピな時。覚えているのは、そこにデヴィッド・クロスビーが来ていて、彼がクラプトンに曲を教えてたんだけど、全然弾けない。横で見てて「ちょっと貸しなさい」と言いたくなった(笑)。でもね、ある朝スタジオに行ったらギターの音がしていて、明らかにクラプトンの音で、すごくいい音なんです。覗いてみたら、スタジオのガラスのところにピッグノーズ(アンプ)のちっちゃいやつを載せて練習してた。それは本当に目からウロコで、「いい音は機材でも何でもないんだ。その人の音はその人の指から出るんだ」と思って、そこで初めてクラプトンを見直した(笑)。なんてことのないブルースの、ちょっとしたチョーキングなんだけど、今までさんざん聴いていたクラプトンの音だったんですよ。「この人、本物だったんだ」と。それも、のちの自分にとってすごくためになる出来事でしたね。ギターの音に関してリアルにためになったのは、その時のクラプトンと、四人囃子の時に一緒にツアーを回ったレインボーのリッチー・ブラックモアです。その二人はすごくためになった」

佐久間:僕らは僕らで、クラプトンの機材を勝手に使ってた。「今日あいてるからいいんじゃない?」とか言って(笑)。ギター・テックの子に、クラプトンのギターを全部弾かせてもらったんですよ。まぁ、たいしていいものはなかったですけど(笑)。でも“ブラッキー”は良かった。あの頃は、クラプトンがあまりいい状態じゃなかったんですね。ヘタッピな時。覚えているのは、そこにデヴィッド・クロスビーが来ていて、彼がクラプトンに曲を教えてたんだけど、全然弾けない。横で見てて「ちょっと貸しなさい」と言いたくなった(笑)。でもね、ある朝スタジオに行ったらギターの音がしていて、明らかにクラプトンの音で、すごくいい音なんです。覗いてみたら、スタジオのガラスのところにピッグノーズ(アンプ)のちっちゃいやつを載せて練習してた。それは本当に目からウロコで、「いい音は機材でも何でもないんだ。その人の音はその人の指から出るんだ」と思って、そこで初めてクラプトンを見直した(笑)。なんてことのないブルースの、ちょっとしたチョーキングなんだけど、今までさんざん聴いていたクラプトンの音だったんですよ。「この人、本物だったんだ」と。それも、のちの自分にとってすごくためになる出来事でしたね。ギターの音に関してリアルにためになったのは、その時のクラプトンと、四人囃子の時に一緒にツアーを回ったレインボーのリッチー・ブラックモアです。その二人はすごくためになった」●「音楽はテクニックではない。カッコいい、カワイイ、そういう感覚のほうが大事なんです」●

──本物を目の前にして、佐久間さんの中で目覚めるものがあった。

佐久間:そう。で、これはプロデューサーとしての自分の話になっちゃうけど、コンパスポイント・スタジオでもうひとつ自分にとって大切だったのは、アレックス・サドキンのプロデュースですね。そこでアレックスに初めて会って、実際の仕事ぶりを見て、僕もちょうどプロデューサーとして始めたばかりの頃だったので、ものすごくためになった。作業の合間にいろいろ話を聞かせてくれて、彼がどうやってエンジニアになったのか、どうやってプロデューサーになったのかという話を聞いて、実際の作業のやり方を見て、「自分が思い描いてたプロデューサーのあり方は間違ってなかった」と思った。それは本当に大きいことでしたね。もしも僕にプロデューサーの師匠がいるとしたら、アレックス・サドキンだと思います。その時点で本物を見られたのはすごく大きかった。プラスチックスのおかげでいろんな分野での本物に会えた、それはすごくラッキーでしたね。

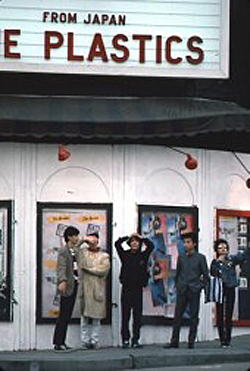

──プラスチックスは本当にアメリカやイギリスの音楽プロデューサーやメーカーに求められて海外で活躍した、画期的なグループでした。

▲プラスチックス

──このへんから、プロデューサーとしての活動が主になっていくわけですが。ミュージシャンとしてうまくなりたいという気持ちはずっとありましたか。

佐久間:そうですね。ただ四人囃子をやっちゃったもんで、それからあとはうまくなりたいというよりは、いい演奏の仕方を求めてました。図々しくも、「自分はうまい」と思ってましたから。アメリカを周ってる時も、ここでミュージシャンとしてやっていくのも、今の力量で十分できちゃうなと思っていたし、それは自信になりましたね。

──むしろプラスチックスになって、テクニックを捨てたという見え方もできると思うんですが。

佐久間:そうですね。「音楽はテクニックではない」ことは、プラスチックスと出会って再認識できたことです。たとえば四人囃子のメンバーはその後フュージョンとかに走っていくわけですけど、僕はそっちへは行かない。たぶんジャズが嫌いなのと同じ理由がそこにあるんでしょうね。スタートがアメリカン・ポップスだから、根っからポップなものが好きで、小難しいことや複雑な演奏はどうでもいい。カッコいいとか、カワイイとか、そういう感覚のほうが大事なんです。

連載第四回は、【PART4「ソロ・ワーク~誰も聴いたことのない音を求めて」】を後日お届けする。80年代から90年代にかけて、プロデューサーとして超多忙をきわめる中、佐久間正英は4作のソロアルバムを制作。古楽器の使用、コンピューター作曲の手法、歌ものへの挑戦、アート作品のための音楽など様々なスタイルにトライした作品が高い評価を受ける。同時にプレイヤーとして「佐久間式ピッキング法」を開発したり、1/1000秒のリズムの揺れを感知するまでに演奏の精度を研ぎ澄ますなど、プレイヤーとしての極限へ挑む実験を続けていた──。

(※編註 1)

●Roland TR-808

ローランドが1980年に発売したリズムマシン。通称「ヤオヤ」。ローランド初となるユーザーによるプログラムが可能な機種として人気を集めたモデルで、当時の価格は15万円。1小節を16個のボタン(それぞれが16分音符相当)で表し、それぞれをON/OFFするというわかりやすいプログラミング方法でパターンを構成。複数のパターンの順番に記録、ソングを構築することで1曲分のリズムを組み上げることができる。バスドラム、スネア、ハイハットなどドラムの各パーツの音を個別に出力できる(パラアウト)のも特徴で、それぞれの音に別のエフェクターをかけて音作りができるという点でも重宝された。この音作りがミュージシャン、エンジニアのテクニックの見せどころでもあった。発売当初よりプラスチックスやYMOをはじめ国内外で幅広く利用されたが、テクノをはじめとしたサンスミュージックシーンの盛り上がりとともに何度も再評価され、いまだに中古市場では高値が続いている。現在でも多くのシンセサイザーにドラムキットの1つとして内蔵される定番サウンドでもある。

ローランドが1980年に発売したリズムマシン。通称「ヤオヤ」。ローランド初となるユーザーによるプログラムが可能な機種として人気を集めたモデルで、当時の価格は15万円。1小節を16個のボタン(それぞれが16分音符相当)で表し、それぞれをON/OFFするというわかりやすいプログラミング方法でパターンを構成。複数のパターンの順番に記録、ソングを構築することで1曲分のリズムを組み上げることができる。バスドラム、スネア、ハイハットなどドラムの各パーツの音を個別に出力できる(パラアウト)のも特徴で、それぞれの音に別のエフェクターをかけて音作りができるという点でも重宝された。この音作りがミュージシャン、エンジニアのテクニックの見せどころでもあった。発売当初よりプラスチックスやYMOをはじめ国内外で幅広く利用されたが、テクノをはじめとしたサンスミュージックシーンの盛り上がりとともに何度も再評価され、いまだに中古市場では高値が続いている。現在でも多くのシンセサイザーにドラムキットの1つとして内蔵される定番サウンドでもある。(※編註 2)

●Roland CR-68、CR-78

1978年、マイクロコンピューターを初めて搭載したリズムボックスとしてローランドから同時発売されたのが、CR-68とCR-78の2モデル。CR-78のみユーザーによるプログラミングが可能。搭載されるリズムはロック×4、ディスコ×2、ワルツ、シャッフル、スローロック、スイング、フォックストロット、タンゴ、ブギー、エンカ(!)、ボサノバ、サンバ、マンボ、チャチャ、ビギン、ルンバ。フィルインやブレイクなどのバリエーションも用意。楽器音はバスドラム、スネア、リムショット、ハイハット、シンバル、マラカス、クラベス、カウベル、ハイボンゴ、ローボンゴ、ローコンガの11種類。今聞くとチープで郷愁を誘うそのサウンドは現在でも一部のシンセサイザーのリズム音源として内蔵されている。トリガー・アウト搭載で、シーケンサーなどを接続することで、CRのリズムテンポでシンセサイザーをコントロールすることができた。ちなみにマニュアルはローランドのサイトから現在でもダウンロードが可能。

1978年、マイクロコンピューターを初めて搭載したリズムボックスとしてローランドから同時発売されたのが、CR-68とCR-78の2モデル。CR-78のみユーザーによるプログラミングが可能。搭載されるリズムはロック×4、ディスコ×2、ワルツ、シャッフル、スローロック、スイング、フォックストロット、タンゴ、ブギー、エンカ(!)、ボサノバ、サンバ、マンボ、チャチャ、ビギン、ルンバ。フィルインやブレイクなどのバリエーションも用意。楽器音はバスドラム、スネア、リムショット、ハイハット、シンバル、マラカス、クラベス、カウベル、ハイボンゴ、ローボンゴ、ローコンガの11種類。今聞くとチープで郷愁を誘うそのサウンドは現在でも一部のシンセサイザーのリズム音源として内蔵されている。トリガー・アウト搭載で、シーケンサーなどを接続することで、CRのリズムテンポでシンセサイザーをコントロールすることができた。ちなみにマニュアルはローランドのサイトから現在でもダウンロードが可能。◆佐久間正英 オフィシャルサイト

この記事の関連情報

【俺の楽器・私の愛機】1296「佐久間正英が作られたシンライン。その時、俺は号泣した。」

佐久間正英が遺したプロジェクト「blue et bleu」が最初で最後のリリース

佐久間正英、遺作「Last Days」のミュージックビデオ完成。最後のレコーディングの模様

佐久間正英が最後にプロデューサーOKを出した遺作「Last Days」が先行配信

【nexusニュース】NOTTV「LOVE&ROCK」で佐久間正英追悼番組が放送決定

スペースシャワーTVで佐久間正英追悼番組を放送

佐久間正英、永眠

佐久間正英、ヒット曲からレア音源、新曲も収録のコンピ盤『SAKUMA DROPS』

【月刊BARKS 佐久間正英 前進し続ける音楽家の軌跡~プロデューサー編 Vol.5】2000年代のプロデュース~未来の音楽家へのメッセージ