【コラム】BARKS烏丸哲也の音楽業界裏話056「生成AIを触っていたら、変な事に気付いちゃった」

2026年が明けた。AIはさらなる劇的な進化を遂げ、生活環境や価値観自体もひっくり返る年になりそうだけど、逆にいえば「今」じゃないと体験・実感できないこともあるわけで、未来を占う意味でも、今を知るのは大事よね?

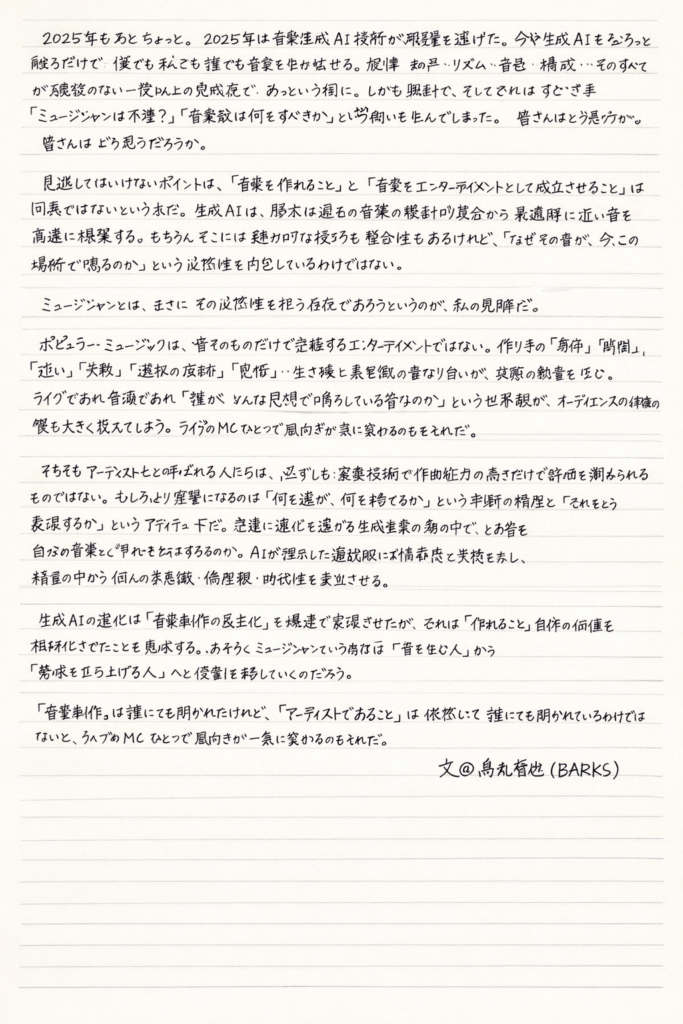

ということで、前回のコラム原稿(生成AI時代、ミュージシャンは不要?音楽家はどうなる?)をサンプル(※1)に、ある実験をしてみた。生成AIに「この原稿をまるっと手書き文字で画像化させる」というものだ。

ある程度は予想していたけれど、思った以上にめちゃくちゃなものが出力された(※2)。文の欠落もさることながら、生成された画像の中の手書き文字は著しく正確さに欠けており、読むに耐えない、これは手書き文字ではなく、手書き文字風画像だ。…なんだけど、その画像をテキスト化させてみると、驚くべきことに高い精度で日本語を再現してしまう(※3)。一旦ぶっ壊れたのに戻しやがった。

この現象は、生成AIの本質的な特性を端的に示していると思った。

生成AIは「文字を書いている」のではなく「文字らしく見える画像を描画している」に過ぎない。AIにとって「文字」とは、「意味を担う記号」である以前に「無数のピクセルやパターンの集合体」という認識であって、手書き文字の画像生成においてAIが優先するのは「人間が手書き文字だと認識しそうな雰囲気」や「手書き感の統計的特徴」であり、少なくとも現時点では、可読性や一字一句の正確さは二の次としている。結果、全体としては手書き風だけれど、細部を見れば破綻しまくっている。

ただし、その画像をテキスト化させた際に元原稿が精度高く再現されたのは、AIが「画像生成時の内部構造として、元テキストの意味や並びは保持していた」ことを示唆している。要するに、画像表現の段階では意味と形が分離され、形の生成が優先されているけれど、内部的な言語モデルとしては、文章構造を高い精度で理解・保持していたと考えるしかない。人間の感覚では「読めない文字=内容が失われている」と感じがちだけど、AIにとっては必ずしもそうではないみたいだ。

この現象を音楽に置き換えてみると、どんな事が考えられるだろうか。

生成AIは「音を鳴らしている」のではなく「人間が音楽だと感じやすい音の連なり」を統計的に構成しているだけにすぎない。旋律・和声・リズム・音色といった要素は、AIにとって感情や体験ではなく単なる高次元空間上のパターンなので、聴感上は整っていて破綻も少ないけれど、どこか意味が掴めない記憶に残らない音楽が作られている可能性がある。

要するに、手書き文字の画像が「読めそうで読めない」ように、生成AIの音楽も「音楽そうで音楽になりきらない」瞬間を内包していると考えたほうが良さそうだ。

そして辛辣なことを言えば、先の「破綻した手書き風画像」は、ひらがなもカタカナも漢字もよく知らない欧米人から見れば、「立派な日本語文章」に見えてしまうかもしれない。「日本語をちゃんと知らない」という理由だけで。つまり、音楽に対して知識や理解の薄い人にとって、生成AIの作る音楽は「きちんとした音楽」に聴こえてしまうけれど、音楽リテラシーの高い人には、どこか違和感や容認しがたい不文律のようなものを感じてしまう、そんな現象が起きてしまうのではないか。

AIが作った「手書き文字風の音楽」を「ミュージシャンの直筆音楽」に転生させるためには、AIの出力をそのまま完成品と見なすのではなく、人間の聴覚と判断を通過させる工程が不可欠なのは言うまでもない。それがミュージシャンの仕事だと確信した。

AIは、音楽を「体験」としてではなく「構造」として扱うからこそ、人間には思いつかない組み合わせや、過剰なまでに整った形式を提示することができる。これはミュージシャンにとって強力な補助ツールでもあり大いなる刺激だ。問題は、どこまでをAIに委ね、どこからを人間が引き受けるのかという線引きであって、AIに任せるべきは、文法の網羅・形式の生成・可能性の拡張部分であり、人間が担うべきなのは「なぜこの音なのか」「この音を鳴らす意味は何か」という文脈の付与にある。要はアーティストがその曲を発表するにいたるストーリーとその主張だ。

私はAIに関する学者でもエキスパートでもないので、このような考え方が的を射ているのかどうかも正直わからない。でも現時点でのAIは、まともな手書き文字を出力できない。そもそも「日本語の手書き文字画像がネット上に多くないから」という理由かもしれなけれど、少なくとも「意味」と「形」が分離されていることは分かった。全てのモノの存在には意味があることを理解し、音楽という音の集合が様々な熱量と説得力と内包していることを取り込んでもらわないと、生成AIの音楽はいつまでも芯を食うパワーを持ち得ないんじゃない?

文◎烏丸哲也(BARKS)

※1(https://barks.jp/news/1038179/の原稿全文です)

2025年もあとちょっと。2025年は音楽生成AI技術が飛躍を遂げた。今や生成AIをちょろっと触るだけで、僕でも私でも誰でも音楽を生み出せる。旋律・和声・リズム・音色・構成…そのすべてが破綻のない一定以上の完成度で、あっという間に。しかも無料で。そしてそれはすぐさま「ミュージシャンは不要?」「音楽家は何をすべきか」という問いを生んでしまった。

皆さんはどう思うだろうか。

見逃してはいけないポイントは、「音楽を作れること」と「音楽をエンターテイメントとして成立させること」は同義ではないという点だ。生成AIは、膨大な過去の音楽の統計的集合から最適解に近い音を高速に構築する。もちろんそこには魅力的な技巧も整合性もあるけれど、「なぜその音が、今、この場所で鳴るのか」という必然性を内包しているわけではない。

ミュージシャンとは、まさにその必然性を担う存在であろうというのが、私の見解だ。

ポピュラー・ミュージックは、音そのものだけで完結するエンターテイメントではない。作り手の「身体」「時間」「迷い」「失敗」「選択の痕跡」「覚悟」…生き様と美意識の重なり合いが、共感の熱量を生む。ライブであれ音源であれ「誰が、どんな思想で鳴らしている音なのか」という世界観が、オーディエンスの体験の質を大きく変えてしまう。ライブのMCひとつで風向きが一気に変わるのもそれだ。

そもそもアーティストと呼ばれる人たちは、必ずしも演奏技術や作曲能力の高さだけで評価を測られるものではない。むしろより重要になるのは「何を選び、何を捨てるか」という判断の精度と「それをどう表現するか」というアティテュードだ。急速に進化を遂げる生成音楽の海の中で、どの音を自分の言葉としてチョイスするのか。AIが提示した選択肢に対して違和感と共感を示し、精査の中から個人の美意識・倫理観・時代性を表出させる。振り返ってみれば、1980年代、ドラムを叩けなくても高品質なドラムサウンドを自在に手にすることができるようになった。ベースが弾けなくとも極上なグルーブを生み出すこともできるようになった。ミュージシャンはテクノロジーの恩恵を最大限に享受しながら、技術革新の上で新たな音楽を表現してきたという事実がある。アーティストにとってAIはただのテクノロジーにすぎない。

生成AIの進化は「音楽制作の民主化」を爆速で実現させたが、それは「作れること」自体の価値を相対化させたことを意味する。おそらくミュージシャンという存在は「音を生む人」から「意味を立ち上げる人」へと役割を移していくのだろう。音楽が溢れる時代において、何を鳴らさないかを決めること。沈黙や余白を含めて自分の表現として提示する。その行為の切磋琢磨が、これからのエンターテイメントにおけるミュージシャンの核心になっていく。

そしてミュージシャンに不可欠な素養は、音楽を通じて他者と関係を結ぶ能力だ。ライブ空間で起こる一回性、観客との緊張関係、沈黙の扱い方。そして言葉による補助線、作品の背景を語る行為。音楽家は、音だけで完結しないコミュニケーションを設計する存在だ。エンターテイナーというより、場をつくる人間に近い。演奏技術や作曲能力を礎にしながら、「世界をどう見ているか」「自分はどこに立っているのか」を言語化し、音楽に意味を与えることがアーティストの本質となる。

生成AIはミュージシャンを再定義させた。リスナーは「音楽を受け取る側」として快楽や感動を享受する。ミュージシャンは「音楽を引き受けプロデュースする側」として、その結果に責任を持つ。一般リスナーとミュージシャンとの決定的な差は、技術の有無ではなく姿勢と覚悟の違いだ。

「音楽制作」は誰にでも開かれたけれど、「アーティストであること」は依然として誰にでも開かれているわけではないと、私は思う。

文◎烏丸哲也(BARKS)

※2(※1を生成AIで手書き文字化させたもの)

※3(※2の画像を生成AIに読み込ませてテキスト化させたもの)

2025年もあとちょっと。2025年は音楽生成AI技術が飛躍を遂げた。今や生成AIをちょろっと触るだけで、僕でも私でも誰でも音楽を生み出せる。旋律・和声・リズム・音色・構成…そのすべてが破綻のない一定以上の完成度で、あっという間に。しかも爆速で。そしてそれはすでに「ミュージシャンは不要?」 「音楽家は何をすべきか」という問いも生んでしまった。皆さんはどう思うか。皆さんはどう感じるだろう。

見逃してはいけないポイントは、「音楽を作れること」と「音楽をエンターテインメントとして成立させること」は同義ではないという点だ。生成AIは、膨大な過去の音楽の様式や成功例から、最適解に近い音を高速に探索する。もちろんそこには驚かされる整合性もあるけれど、「なぜその音が、今この場所で鳴るのか」という必然性を内包しているわけではない。

ミュージシャンとは、まさにその必然性を担う存在であろうというのが、私の見解だ。

ポピュラー・ミュージックは、音そのものだけで完結するエンターテインメントではない。作り手の「矜持」「時間」、「迷い」「失敗」、「挫折の夜明け」、「覚悟」、生き様と表裏一体の物語が、楽曲の説得力を生む。ライブであれ音源であれ、「誰が、どんな思想で鳴らしている音なのか」という世界観が、オーディエンスの体験の質を大きく左右してしまう。ライブのMCなどで風向きが一気に変わるのもそれだ。

そもそもアーティストと呼ばれる人たちは、必ずしも演奏技術や作曲能力の高さだけで評価を測られるものではない。むしろより重要になるのは「何を信じ、何を疑っているか」という判断の精度と「それをどう表現するか」というアイデアだ。急速に進化を遂げる生成音楽の海の中で、どの音を自分の音楽として引き寄せるのか。AIが提示した選択肢に対峙し、精査し、精神の中から何かの美意識・価値観・物語性を滲ませる。

生成AIの進化は「音楽制作の民主化」を爆速で実現させたが、それは「作れること」自体の価値を相対化させたことを意味する。おそらくミュージシャンという存在は「音を生む人」から「意味を立ち上げる人」へと役割を移ろしていくのだろう。

「音楽制作」は誰にでも開かれたけれど、「アーティストであること」は依然として誰にでも開かれているわけではない。ライブのMCなどで風向きが一気に変わるのもそれだ。

文@烏丸哲也(BARKS)