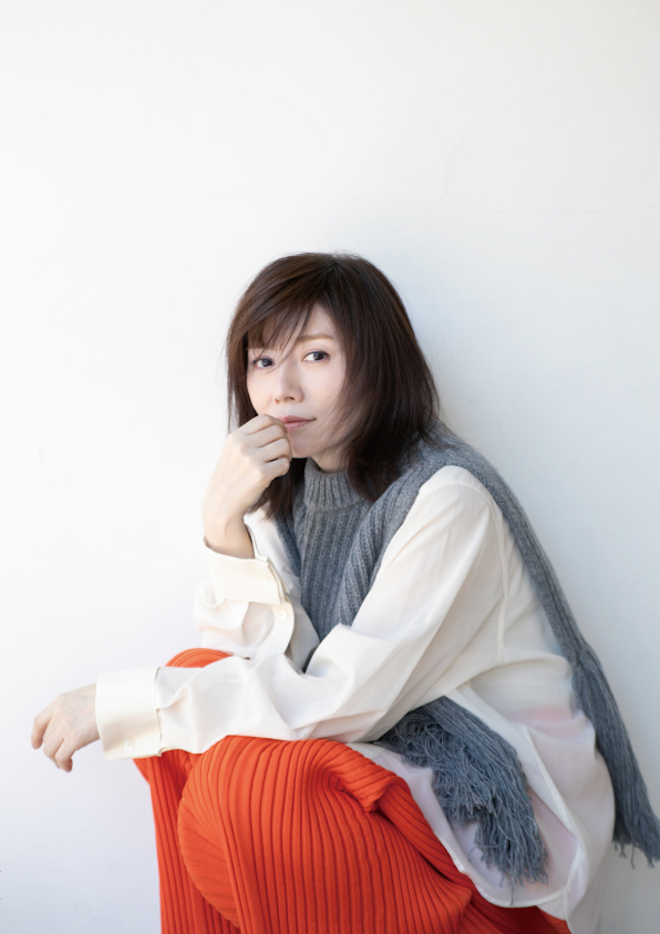

【インタビュー】柴田 淳、透明感ある歌声と武部聡志が手がけた芳醇なサウンドが絡み合う『901号室のおばけ』

柴田 淳が、オリジナルアルバム『901号室のおばけ』を完成させた。本作は、これまでセルフプロデュースを行なってきた彼女が、かねてよりリスペクトしている武部聡志を音楽プロデューサーに招いて制作した意欲作。透明感のある柴田の歌声と、武部が手がけた芳醇なサウンドが絡み合い、極上の時間を堪能できる1枚になっている。

また、前作『蓮の花がひらく時』から4年間という月日の中で、デビュー20周年を迎えたり、救急救命士の資格を取得したり、初舞台に出演したりと、様々な出来事を経験してきた柴田。なかでも、救急救命士への道はかなり過酷だったよう。そのときの心境を、彼女は「人生のやり直しをしてみた」というタイトルで自身のオフィシャルサイトにアップしている。内容を一部引用・抜粋させていただくと、これまでのシンガーソングライターとしての生活を思い出せなくなるほどに壮絶な時間を過ごしたことによって、〈シンガーソングライターの柴田 淳をファンと同じような立ち位置で振り返ることが出来た〉〈やはり、私は歌手を目指して間違いなかったと思いました〉と綴っていた。

この4年間で彼女の身に起こったこと、そして本作『901号室のおばけ』について、じっくりと語ってもらった。

■全部なるべくしてなっているんですよね

■武部さんなくしてはできなかったアルバム

──前作『蓮の花がひらく時』からの4年間は、柴田さんにとって大きな出来事がいろいろとありましたよね。そのことはオフィシャルサイトにアップされていた日記(「人生のやり直しをしてみた」)にも書かれていましたが、その経験が今作『901号室のおばけ』に影響を与えたものについてお聞きできればと思います。

柴田 淳(以下、柴田):『蓮の花がひらく時』を作った頃をゼロ地点とすると、そこからどんどん迷子になっていったんです。燃え尽きたという言い方は違うかなと思うんですけど、もう絞りきってしまったような感覚があって。コロナ禍になって、世の中全体がお休みみたいになっていたことは、出し切ってしまった自分としては、ちょっと休めるという感覚もあったりしたんですよ。そういうところにタイミングよくというか、この4年間が来るんですけど……どこから話そうかな。

──そうなりますよね。

柴田:この4年間で起きたことは、自分の人生の中でもすごくターニングポイントで、やっぱりすごい時間だったなと思っていて。まず、学生に戻った。20年間社会人として、それも普通の規則正しい生活ではなく、自分の感性だけで生きる。そういう自由な20年間を過ごしてきた中で、また学生になって先生の指示に従う、先生の言うことを聞く、規則正しく過ごすということは、やっぱりかなりつらかったんですよ。

──ほぼ真逆の状況ですし。

柴田:しかも不思議なことに、この20年間で望んでいても来なかったお話が、なぜかこの4年間に集中して来たんです。オーケストラのワンマンにしろ、舞台にしろ、なんでよりにもよってこのタイミングで来るの!?って(苦笑)。とにかくイレギュラーなことばかりで、それも全部学校に相談して何とかやらせてもらったんです。今までの20年間は、自分から生み出して、自分が指示して、自分が全責任を背負っていたんですよね。“柴田 淳はこれからどうしていけばいいんだろう”って常に考えていた人生だったのが、この4年間にあった出来事というのは、人の指示に従うものばかりだったんです。学校にしても、オーケストラにしても、舞台にしても。

──なるほど。たしかに。

柴田:たとえば舞台であれば、別人格になること、演出家の指示に従うことが大切で、こういうのはどうだろうと思ってやってみると、「それじゃなくてこうしてください」という指示が来たりして、それに従う。だから、“こうしたい、ああしたい”から、“こうしてください、ああしてください”という、ある意味受け身になったときに、それがちょっとね、楽しかったんですよ。ちょっと語弊があるんですけど、メンタル的にはすごくラクだった。

──「言われたことをやればいい」と言ってしまうと、またちょっと違うとは思うんですけど。

柴田:そうですね。もちろんそれに全身全霊は注ぐんですけど、合っているか間違っているかのジャッジは私ではなく、別の人がする。だから責任はその人にある。そうなると、私はその中で自由に表現をすればいいというか……なんていうか、この辺りの言い方はすごく微妙なところではあるんですけど(笑)。

──そうですね(笑)。決して手を抜いているわけでも、無責任にやっているわけでもないし。

柴田:ただ、そうやって指示に従って表現すること、自分が監督になるのではなく、ひとつのコマになるという経験が、『901号室のおばけ』にものすごく生かされたんです。

──なるほど。そこから制作に入っていって……。

柴田:それが、2024年の3月に国家試験があって、ようやく地獄の学校生活から解放され、元の生活に戻ってきました、と。じゃあオリジナルアルバムを作りましょうとなったときに、やっぱり国家試験という別世界の極限のことをやったあと、すぐに「創作をお願いします」と言われても、この4年間とは真逆のこと、しかも元の生活の中でも一番コアな作業をする……できるわけないじゃん!って(笑)。これは本当に大袈裟な話じゃなく、柴田 淳ってどういうキャラだったっけ?とか、柴田 淳ってなんだっけ?とか、柴田 淳を取り戻すところから始まっていったんです。

──久々に曲を作るにあたって、湧き上がる何かがあり……とかではなく。

柴田:いやいや! 何もない、何もない! もう戸惑いというか、ちょっとパニックになっちゃうような感じ。それで、5月の後半くらいから「そろそろ始めてください」と言われていたところを、「なんとか6月からお願いします」と言って、2ヶ月だらだら過ごしていたんです。

──だらだらですか(笑)。

柴田:私は本当にだらしないので(笑)。元々は朝寝て夕方起きるみたいな生活をしていたんですけど、その4年間のときは、そのだらしない生活を思い出せなくなっていたんですよね。でも、元々のだらしなさを思い出すような、だらしのない2ヶ月を過ごしていたら、もう1、2週間でその4年間の生活を思い出せなくなっていました。

──そういうのって本当に一瞬なんですね。

柴田:そうなんですよ。元の生活に戻ったときの一番の感動は、「学校に行かなくていい柴田 淳って、なんていい仕事なんだろう!」でしたね(笑)。

──はははははは(笑)。

柴田:学校に行くときに、サラリーマンと一緒に電車に乗るわけですよ。私は(学校が)3年間という期限がありましたけど、この人たちは定年までこの電車に乗るんだと思ったときに、もうね、本当に頭が上がらない! 本当にすごいと思うわけです。だから、起きたいときに起きれるこの仕事、なんて幸せなんだろうと思って。それを20年やってきて、なんで私はこの幸せに気づかなかったんだろう!っていう感動の日々でしたね。すみません、長くなってしまって。ようやく来ました。ここから制作が始まります(笑)。

──いやいや、貴重なお話でした。で、いよいよ取り掛かったと。

柴田:今まではコンセプトとかは特になく、そのときの柴田 淳から出てきたものを出すという形でやらせてもらっていたんですよね。それをセルフプロデュースでやる以上、ロック調、バラード調、ちょっとロマンチックな感じのものみたいな感じで骨組みみたいなものをまず作って、まだロック調の曲が作れてないから作ろうみたいな感じで、方向性や方針を決めていたから作りやすかったんです。でも、この2ヶ月で元に戻ったのはいいけれども、元を辿ると絞り切った雑巾だったわけです。

■第一章の柴田 淳は出し切って次からどうすればいいのか分からない

■さらに柴田 淳自身がどうだったのかも分からない状態だったんです

──ああ。『蓮の花がひらく時』を作り終えた当時に戻ったという。

柴田:いろいろ吸収はしてるけれども、完全には戻っていない。やっぱりまだ迷子のままだったんですよね。だからもう助けてくださいと。私自身が柴田 淳のことを分かっていないし、どこに行けばいいのか、どうすればいいかまったくわからない状態だったから、前々からお願いはしてたんですけど、スタッフも一新されたので、「プロデューサーをつけてもらうことは可能ですか?」という話をしたんです。

──それでプロデュースを武部聡志さんにお願いされたと。

柴田:武部さんとはかなり前から面識があったんですが、この4年の中で一度ラジオにゲストで呼んでくれて、「ぜひプロデュースさせてください」と言ってくれていたんです。私は社交辞令かなと思ったけれども、ダメ元で一回聞いてみたら、快諾してくださって。打ち合わせのときは私も参加して、第一章の柴田 淳は出し切った感じがあって、次からどうすればいいのかも分からない。さらに柴田 淳自身がどうだったのかも分からない状態なので、売り出し方から何から何まで、総合プロデュースとして入ってもらいたいですと言ったら、むしろ武部さんはそういうスタイルでやりたかったみたいで。相思相愛で、それでやりましょう!と。

──そこから曲を作り始めたと。

柴田:「最初にメインになる曲を作って聴かせてくれたら嬉しい」という話になったんですけど、いつもメインの曲が最初に出るわけじゃないから、作れたら出しますというところから創作が始まったんです。ただ、今回は武部さんがプロデューサーになるので、いつもは自分で作っていた骨組みがないから、何を作ってもこれでいいのか分からなくなってしまって。だから闇雲に何十曲もできてしまったんですけど。

──元々は出涸らしといいますか、何を作ればいいのかわからない状態になっていたのに、曲自体は作れてはいたんですね。

柴田:私は締切がないと曲作りをしない不真面目なシンガーソングライターなので(笑)、毎回アルバムを作るごとに、曲ってどうやって作るんだっけ?というところから始まって、少しずつ作れるようになってくるんです。ただ、今回はそれの大きいやつで、完全に分からなくなっていましたね。家で作れなかったから、深夜にスタジオを何日間か貸りて、生ピアノを弾いて、一応なんとか出てきたんですけど。ただ、本当に申し訳ないんですが、どの曲がいつできたのかはまったく覚えてないんです。

──完全にトランス状態だったというか。

柴田:そう。それぐらい迷子になっていたんですよ。柴田 淳が分からない。自分が分からない。でも、武部さんと約束した手前、締切もあるし、必死になってやっていたんですけど……あと家でも作っていました。カレンダーに×をつけて、まだ3列ある……まだ2列ある……とか言いながらやっていたのを覚えてます。でも、出てきた瞬間の記憶は何もなくて。

通常盤(CD)

VICTOR ONLINE STORE限定盤(2CD+PhotoBook)

──なるほど。

柴田:で、それを武部さんに聴かせる日が来たんです。私はデモテープをろくに作れないので、まずはその場で歌いながらピアノで披露し、傍で武部さんがコードを拾い、キレイに弾き直してもらいながら一緒に歌って確認をしたんですけど、そういうやり方でもいいですか?と聞いたら、「全然大丈夫だよ」と。それでどんどん披露していくんですけど、やっぱり頭の中で鳴っている音をすべて弾けているわけじゃないんですよ。このコードではあるんだけど、もうちょっとこういう感じにしたいんですとか、いろいろ説明しながら弾いて、コードを取ってもらって。それを武部さんに弾いてもらったら、もうピアノ一本だけで完成しちゃったじゃん!っていうものになっていたんです。アドリブでイントロも付けられたりしていて。

──本当にすごすぎますね。

柴田:これはもう大丈夫だ!って思いましたね。自分のやりたい路線からまったく外れていないのに、自分の想像を超えた良いものが来ることにものすごく感動しました。ただ、何十曲ある中で思いついたものから弾いていただけで、自信があるものから聴かせていたわけじゃなかったんですけど、あまりにも量が多いから、途中で「もうそろそろ……」みたいな顔をされて。いや、まだあるんです……しかも今聴かせたのが自信作というわけでもなくて……と言うと、「まだあるの!?」って(笑)。

──(笑)。

柴田:今までの柴田 淳の制作を知っている人からしたらびっくりすると思うんですけど、いつもすべて自分で骨組みまで作っていたから「これで行きます」って曲を出すのみで、全部自分で選んできたんです。もしかしたら数曲は違うものもあるかもしれないんですけど、スタッフが選んだということはほぼなくて。でも、今回の収録曲はすべて武部さんが選んでいます。アレンジもそうですし、それを演奏してくださるミュージシャンの方達も武部さんがすべて決めてくださっていて。本来はプリプロの音源を生に差し替える前にどういう感じになっているのか聴くんですけど、今回は一回も聴かなかったんです。

──それは絶対大丈夫だという安心感から?

柴田:それもあったし、聴いたところで分からないし(笑)。

──そのジャッジすらも。

柴田:そう、何にも分からない(笑)。でも、武部さんが作ってきてくださったものに間違いは絶対にないだろうという確信だけはあったんですよ。実際にスタジオで聴いて、「うわっ、超かっこいい!」とか「怖っ!」とか(笑)。それがもうとにかく嬉しかったんですけど、ただひとつだけ、最初の打ち合わせで、ボーカルトラックだけは自分で選ばせてほしいと私が言ったときに、武部さんがギョッとしたんですよ。「僕は歌セレクトもやるんだよ」と言われて。

──柴田さんとしては、そこは譲れないものとしてあって。

柴田:でも、これも終わってみればの話なんですけど、武部さんのスケジュールがものすごく過密だったので、いつものペースで歌録りとセレクトをしていたら間に合わないから、もう任せざるを得なかったんですよね。そこに関してはすごく不安でしたし、「締切に間に合わせることが目標じゃなくて、良いものを作ることが目標だよね?」ってディレクターとぶつかったところもあったんですが、そういうときも武部さんが毎日のようにメールで励ましてくださって。

──お忙しい中でも。最終的には武部さんがセレクトを?

柴田:そうですね。今回は総合プロデュースなので、武部さんがセレクトしたらどうなるかという楽しみ方を提供できると思ったので、私は歌詞を書いて歌を歌うことに徹しようと。歌入れのときも武部さんが監督されたんですよ。「もう一回歌ってみよう」とか「ここの部分が足りないから、もうちょっと歌っておいて」とか。それを録ったあと、「もう休んでていいよ。あとはやっておくから」って、すごいスピードでセレクトされるんです。ただ、それを聴くときはすごく不安で。

──初めての経験ですし。

柴田:もう全身油汗をかきながら、集中して聴いたんです。うまく歌えていなかったらどうしようとか、武部さんがセレクトしてくださっても、私の歌はこの程度なのか……みたいになったらどうしようとか考えながら。でも、すごい良くなっているんですよね。違うトラックを繋げているところは自分で聴くと分かるんですけど、これはこれでありだなとか。あと、敢えてちょっと声がひっくり返っているものを選ばれていたりして、「これがクセになるんだよね。僕の好みで選んじゃった」とか。確かに私だったら絶対に選ばないけど、癖になるというのは分かるし、こういうのって物凄く面白いなと思って。そういったことも、すべてを受け入れてきたあの“4年間”の経験があったからこそできたんです。

──ああ、なるほど。

柴田:全部なるべくしてなっているんですよね。やっぱり助かったわけですよ。自分で曲を選べないぐらい自分が分からなくなっていたわけですし。で、蓋開けてみたら、やっぱり武部さんなくしてはできなかったアルバムというか。本当に総合プロデュースってこういうことなんだなって。10曲をよくこんなに色とりどりの振り幅でまとめてくださって、これがプロデューサーなのか!って思いましたね。

◆インタビュー(2)へ

この記事の関連情報

柴田 淳、アルバム『901号室のおばけ』リリース&クロスフェードムービーを公開

柴田 淳、アルバム『901号室のおばけ』収録曲「綺麗なままで」のリリックビデオを公開

柴田 淳、『901号室のおばけ』スペシャルサイトで武部聡志との対談と解説付きの全曲試聴スタート

柴田 淳、4年ぶりのオリジナルフルアルバム『901号室のおばけ』を11/20リリース

柴田淳、20周年イヤーを締めくくる映像作品集発売+3年振りツアー開催

柴田淳、20周年を記念したオールタイムベストアルバム12月発売

柴田淳、オールタイムベスト収録曲のリクエストをファンから募集

柴田淳、『蓮の花がひらく時』リリース&過去3作品のサブスクもスタート

柴田淳、アルバム『蓮の花がひらく時』リリース記念ライブ配信+スペシャルサイト開設