【コラム】祝・50周年!ブラック・サバスって、何が凄いの?

ブラック・サバスが、本日2020年2月13日にデビュー50周年を迎えた。とはいいつつ、「出会って50周年」「結成50周年」「命名50周年」みたいなことを2017年ごろからやっていたので、若干の今更感は感じないでもない。まあ、それでも50周年は50周年。まずは心から、お祝いの言葉を贈りたい。

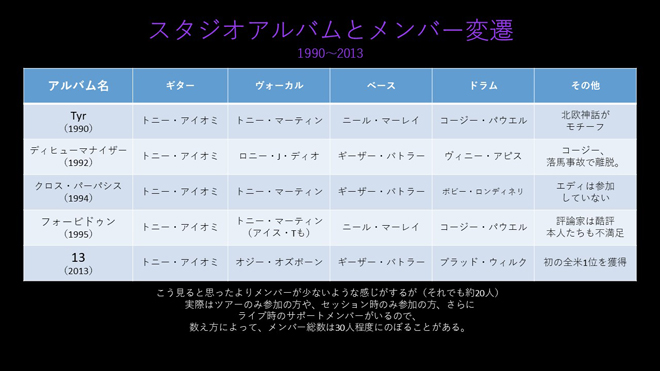

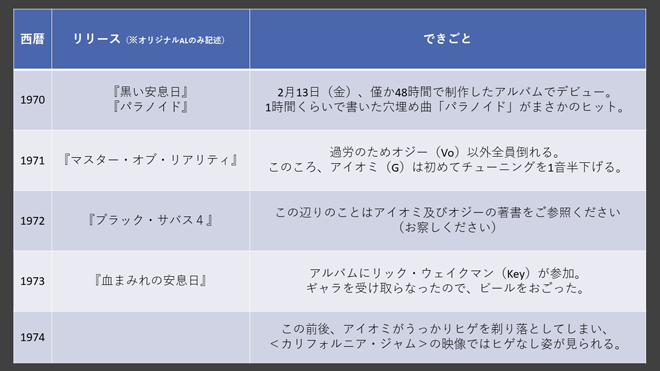

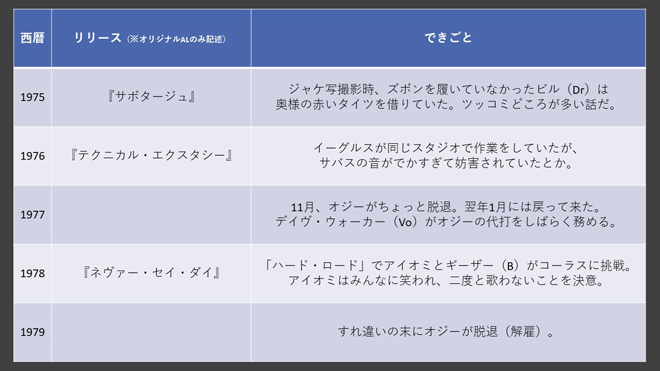

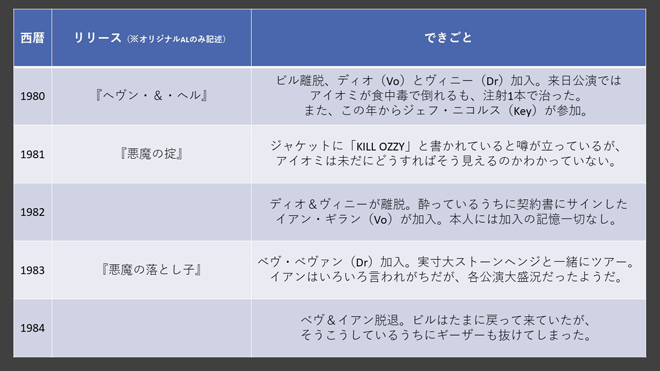

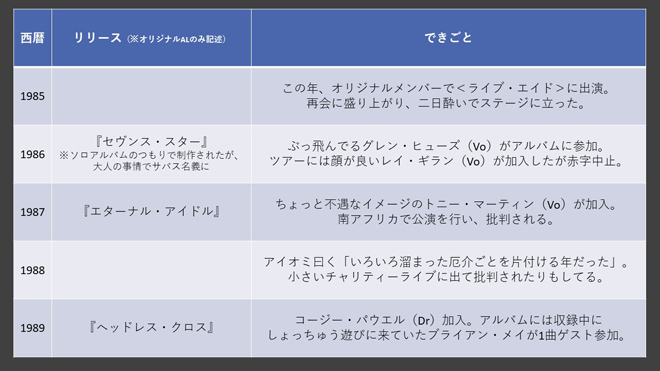

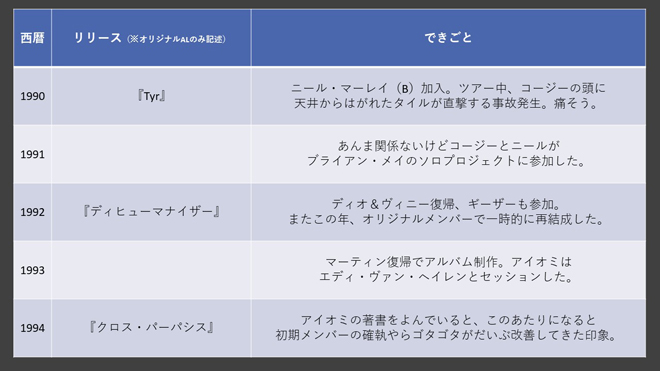

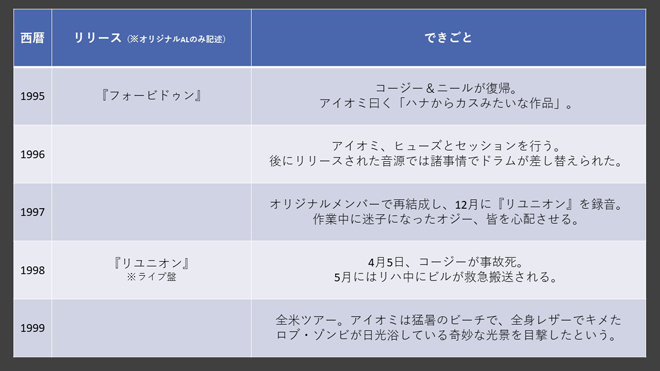

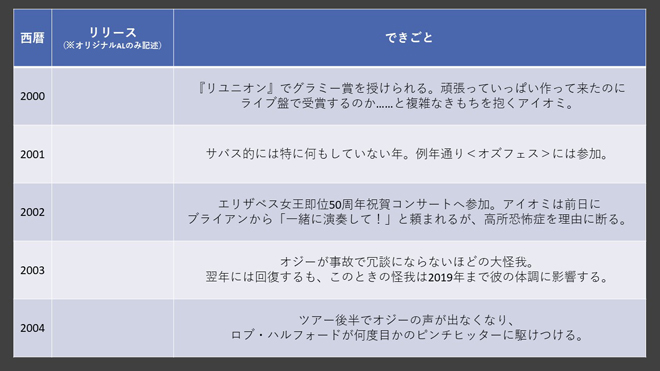

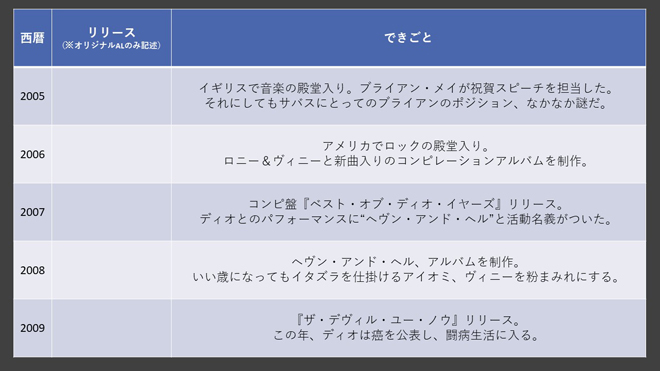

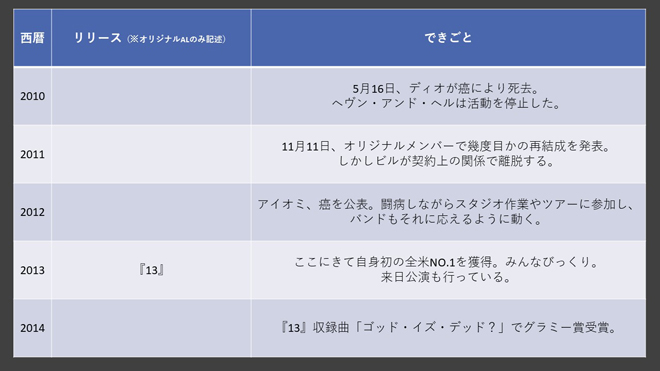

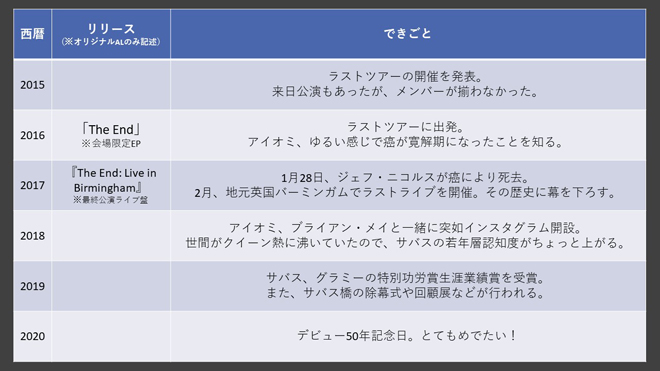

◆サバス年表、アルバム一覧

それにしても50年というのは、とても重みのある数字だ。私が生まれて、今日まで生きた年月の倍以上。リーダーのトニー・アイオミなんて人生の大半「ブラック・サバスのギタリスト」として過ごしてるわけだ。まさに「Mr.ブラック・サバス」である。

ブラック・サバスは世界中のメタル野郎たちから崇められているバンドだが、英語圏のファンは、割と“ネタ的”にもサバスを愛している。公式Twitterについたリプライを見ていると、写真で大喜利合戦をしていたり、髭が無いアイオミの写真に「本体が無い」的なコメントがたくさんついていたり。あと、ブラックフライデーになると「ブラックフライデー? ブラック・サバスだろ!」と盛り上がったりもしている。サバスのオタクは何気ない日常から小さなブラック・サバスを見つけるのが得意なのだ。

ミーハー的なファンもけっこう多く、ファンの男女比や年齢層も想像よりは偏っていない。アメコミっぽいムキムキマッチョのファンアートが量産されている謎文化もあったりして、海外のサバスオタクは自由奔放で面白い。

さて、そんなブラック・サバスだが、彼らは結局、「何が」凄いのか。デビュー50周年の節目に、年表で彼らの歴史を振り返りつつ、改めて考えて行きたい。

※ブラック・サバスの1stリリース作品はカバーシングル「魔女よ、誘惑するなかれ」で、「1970年2月13日」は正確なデビュー日はではありませんが、今回の記事では広く認知されている「1970年2月13日」を「デビュー日」としています。

◆ ◆ ◆

■1.約50年続いたことが凄い!

初っ端から元も子もない感じだが、やはりバンドが50年くらい続いたのは凄い。しかもブラック・サバスの場合、1968年頃の結成から2017年の解散まで、アルバム制作やツアーで、ほとんど休むことなく常に動き続けている。その推進力には脱帽だ。

バンドはしばし「船」に喩えられる。乗員の目的地や立場が同じ遊覧船のようなバンド。支配的な船長が全てを取り仕切るバンド。辛うじて浮かぶイカダに皆が必死でしがみついているようなバンド。船頭が多く、道に迷ってしまうバンド。クイーンのメンバーは自らのバンドを「母艦」と言っていたが、ひとつのバンドから多種多様な楽曲が飛び出す彼らの特性は「空母」っぽくもある。

ブラック・サバスを船に喩えるならば、アイオミをエンジンとする堅牢な軍艦だ。アーティストたちはそこに乗って次の停泊地を目指し、人員や資材の補給を繰り返しながら、約50年の航海を成し遂げた。それはひとりのミュージシャンの独裁にも見えるが、舵を取るひとや海図を読むひと、修理をするひとがいなければ、航海はできない。

なんて詩的なことを言ってみるが、「ほぼ50年間バンドを続けた」ことは、単純に、ホントに凄い。ましてやサバスの50年間は「山あり谷あり」「健やかなるときも、病めるときも」なんてものじゃなかった。常に大嵐の真っただ中である。それを50年続け、最後は一応大団円なんだから、これはもう偉業の域といっていい。継続は力なりの最上級編みたいなものだ。「毎朝大匙一杯のお酢をのむ」程度のことでも3日続かない我々は、もっとアイオミを見習うべきだ。

ちなみに、アイオミは早寝早起き朝ごはんタイプらしい。そういうところも見習っていきたい。

■2.コンセプトが凄い!

ブラック・サバスは「恐怖」をコンセプトとしたバンドだ。そもそもバンド名からして『ブラック・サバス~恐怖!三つの顔~』というホラー映画から取られている。恐怖、血や暴力、精神疾患をテーマとする音楽は現代でこそ飽和状態だが、当時としては画期的だったみたいで、このコンセプト選択は大いにウケた。

ただ、考えてみれば「恐怖」っていろんな種類がある。「殺人鬼に追われる時のきもち」「夜中に散歩してたら奇妙なものをみてしまったときのきもち」「部屋にゴキブリが出たときのきもち」「試験終了5分前、テスト用紙の裏面にも問題があることに気が付いたときのきもち」はそれぞれ全く違うものだが、感情としては全て「恐怖」だ。後者2つを「ホラーソング」にする方法はわからないが……。

サバスにおける「恐怖」は、先に挙げた中では「夜中に散歩してたら奇妙なものをみてしまったときのきもち」が最も近い。黒い影が近付いてきたり、魔女や魔法使い、邪悪な存在に追いかけられたり、自分の中の別人格に語り掛けられたり。映画で喩えるなら、『13日の金曜日』『バイオハザード』よりも『仄暗い水の底から』『ジェーン・ドゥの解剖』という感じだ。

そういう不気味なテーマが狂気的なまでに反復されるリフにのせて歌われると、いかにも薄気味悪く、禁忌めいた雰囲気になる。ましてや、1970年のこの日に1stアルバム『黒い安息日』をジャケ買いした人にとって(あのジャケめちゃめちゃ怖くて魅力的だよね)、ブラック・サバスは「正体不明の新人バンド」だった。彼らが初めてサバスを聴いたときに感じた「恐怖」と、2020年の今日、はじめてサバスを聴いたひとが感じる「恐怖」は全く違うものだろう。

それにしても、「オカルト」「民間伝承」「魔女や魔術」というテーマ選択は上手い。イイ感じに怖いけれど、程よく好奇心をくすぐってくれるし、上品な印象もある。何より、血みどろスプラッタの安直なホラーではなく、信仰的な禁忌に触れることによって、民俗性に根付いた根本的な部分での恐怖心を煽ってくれる。これはかなりインテリな選択だ。

ただ、サバスが描いた「禁忌感」はキリスト教への信仰心と深くかかわってくるので、ヨーロッパやアメリカ以外ではその真意が理解されにくい。裏返せば、宗教観や歴史を学べば学ぶほど、サバスの真の面白さがわかるということでもある。

そういえば、私の周囲のサバスオタクたちは、だいたい歴史や民俗学が好きだ。これを読んでいるあなたはどうだろう?

■3.音楽が凄い!

ブラック・サバスの特徴といえば、しつこいまでの「リフ」と「ユニゾン」だ。代表曲「アイアン・マン」なんて、中間部とエンディング以外では、全員で同じリフを演奏してるだけ。それで6分間押し切るんだから、とんでもないパワープレイである。

「アイアン・マン」以外でも、初期サバスの曲はとにかくパワープレイが多い。ドラムはリズムを叩き、ベースはベースラインを、ギターは和音とソロを弾き、ヴォーカルは歌メロを……なんて曲はそう多くない。執拗にリフを繰り返し、みんなで同じメロディを弾く。それで1曲、というかアルバムが成立しちゃうんだから不思議だ。いいバンドっていうのは何かしらの“魔力”を持つが、サバスは“魔力”方向に振り切りすぎている。

ひとつのリフが繰り返される回数も尋常じゃない。「黒い安息日」は1回につき約8秒のリフが4分間演奏され続けるので、単純計算で約30回くらい同じリフがリピートされてる。これはヤバい。これを50年間弾き続けたひともヤバい。ただ、「黒い安息日」に関しては、元ネタとなったホルストの「火星」もそんな感じの曲である。

こういったサバスの音楽の特徴は、西洋音楽(クラシック音楽)というよりも、東洋の民俗音楽と近い。インドネシア等の伝統的な打楽器アンサンブル「ガムラン」なんて、まさに「リフをユニゾンで弾く」という特徴を持っていて、とってもサバスっぽい。なお、「アイアン・マン」がなんとなく和風な響きをしているのは、同曲が日本の民謡と(ほぼ)同じ音階で書かれているからだ。故に「アイアン・マン」は筝でも違和感なく演奏できる(はず)。

さらに、パワーコードばっかりの音楽は中世~ルネサンス時代の音楽と同じ印象の響きをしている。昔は「三度(ドミソ=通常のメジャーコード)」の和音が発見されておらず、「五度(ドソ=パワーコード)」の和音ばかりが使われていた。つまり、言ってみれば昔の音楽はパワーコードだらけなのだ。サバスを聴いて「なんだかわかんないけど中世っぽい」と感じる人は良い感性を持っているので、ぜひクラシック音楽の世界に触れてみてほしい。

こういう特徴は、ロックがブルースやジャズといった民俗音楽から派生したジャンルであることをよく示している。ただ、1970年代にはクラシック音楽の技法がかなり広いジャンルに流れ込んで来ていたので、サバスはものすごく“先祖返り”したバンドだといえる。今で言ったら、「EDMで雅楽をやる」というイメージだ。それが一周回って超斬新なサウンドと捉えられ、新たなジャンルとして成立して、今日まで残ったんだから凄い。

「ブラック・サバスの音楽」というと、主にダウンチューニングや楽器改造、音作りの手法のことが語られがちだ。しかし楽典や音楽史、民族音楽なんかを学んでいると、むしろそれ以外の面での独自性が目に付いてくる。現在のメタルはブルースやジャズから完全に親離れしているが、それでも同一の音階を好むのは、進化の過程にサバスという緩衝材が入ったからこそかもしれない。

■4.ビジュアルも凄い……?

「顔で聴いてるわけじゃない、音楽を聴いてるんだ」とはよく言うが、音楽で金を稼ぐ以上、アーティストのビジュアルは良いに超したことはない。同時に、悪いからってどうということもない。だって顔で聴いてるわけじゃないんだから。ただ、ビジュアルがよければ音楽以外の入り口がちょっとだけできるというだけの話だ。

初期のブラック・サバスは、独特な風貌を持つバンドだった。なんてったって、4人中3人がヒゲ&長髪。しかも形や長さがほとんど同じ。オジーも一時期はヒゲを生やしていたので、見分けがとても付き辛い。アイオミは「同じバンドにいると見た目まで似てくるのかな」と言っていたが、そんなことあってたまるか。

まあ、サバスはそれほどビジュアルにこだわっていたバンドではない。ミュージックビデオも凝った物は少ないし、時代的にありがちな耽美ショットもほとんど見つからない。メンバー選びにしても、レイ・ギランが「ハンサムだから客が増えた」と言われている程度で、選考要素ではなさそうだ。

しかし、「あの音楽」をやる人間のビジュアルとして、彼らの容姿やファッションスタイルはとても合っている。仮に彼らが白塗りして出てきていたら、クイーンやデヴィッド・ボウイばりの耽美なキャラクターで出てきていたら、音楽の受け止められ方はちょっと違っていただろう。「音楽のイメージとビジュアルが合致している」のは、「アーティストの容姿がイイ」ことよりも大切だ。事実、海外の資料を見ていると、「ブラック・サバスは音楽に対するビジュアルもイイ感じだった」と書かれていて、意外とそこを「見られている」のがわかる。

また、ビジュアルからして“いかにも労働者階級”的な人間たちが音楽で成功し、スターダムにのし上がった、という見方をすると、当時の青少年たちにサバスが与えた希望は計り知れない。中でも「労働事故で指先を失ったギタリスト」は、まさに象徴的な存在だ。それでも夢を叶えたアイオミの姿は、今でも多くのひとに希望を与えている。

……とはいうものの、バンドの顔たるアイオミはかなりのハンサムかつスタイルも良いので、学生時代からめちゃめちゃモテている。さらに、表情豊かでコミカルなオジーは昔からアイドル的な人気がある。黄色い歓声を上げるファン層は今も昔も存在しているので、「顔が良いからウケた」要素はゼロではないんだろう。

■5.アイオミが凄い!

長々書いたが、結局のところ「ブラック・サバスの凄さ」の7割くらいは「トニー・アイオミの凄さ」だ(ただし残りの3割が無いと彼は動けない)。アイオミが指切断という大怪我をしてもギターを諦めず、自腹を切ってもツアーを続け、批判に負けずメンバーを掻き集め、重い病を抱えながらも進み続けてくれたからこそ、私たちは温かい気持ちで、今日この節目の日を迎えることができた。

アイオミは「やっていることが50年間変わらないギタリスト」と言われがちだが、そんなことはない。メンバーが変化するごとに音楽を変化させつつ、「ブラック・サバスらしさ」をオーディエンスに感じさせられるところこそ、彼のすごいところである。変わってる気がしないって? そりゃあ「アイオミ、突如ラップに転向!」「ブラック・サバスのギタリスト、初のカワイイ系アイドルソング!」ってほどの変化は無いけどさ。

アイオミの音楽は常に「人間ありき」。根底に流れる要素はそのままに、妥協しながら、その時々のメンバーと最も合った曲を作っている。『Tyr』収録の「ANNO MUNDI」なんて、マーティン期以外では絶対に出てこない。そういう特徴が最もよく表れているのが、彼のソロアルバム『IOMMI』だ。曲ごとにシンガーが変わる同アルバムは、「メタル・オムニバスアルバム」っぽい雰囲気が強く、作曲家としてのアイオミの技巧や主義主張がふんだんに詰め込まれている。

そういう音楽性の柔軟さに加えて、アイオミはメンタルが強い。これは結構重要だ。キャリアの途中でメンタルが折れ、再起不能に陥ってしまうミュージシャンはいる。ましてや彼がデビューしたのは、魑魅魍魎が跋扈する1970年代。そして、彼がいたのは古今東西のバンドの中でも特に「ヤバい」と言われるブラック・サバス。なんと頑健なひとだろう。

何があっても微動だにしない強力な個性を持ち、それでいて柔軟で、どんなことが起こっても、めげない、しょげない、あきらめない強メンタル。こういうリーダーがいて、ブラック・サバスは幸福である。ついでにアイオミ、格闘技をやっていたので腕っぷしもめちゃめちゃ強い。

ブラック・サバスというハチャメチャなバンドを運営する苦労は、並大抵のものではなかっただろう。ましてやアイオミは私生活でもなかなか波乱万丈で、4回も結婚していたりする。航海を終え、穏やかに暮らす彼のもとへ、たくさんの幸せがありますように。

◆ ◆ ◆

ブラック・サバスが解散して早3年。オジーとビルはソロ活動を続け、ギーザーは新たなバンドを組み、アイオミは静かな生活を満喫している。ファンは何をしているのかといえば、映画『ボヘミアン・ラプソディ』をきっかけに起こったクイーンブームの波にさりげなく乗って、ロック・ブームを満喫していたりする。

クイーンとサバスは音楽的に正反対に見えるが、アイオミとブライアン・メイが親友同士なので、サバスのファン的には、クイーンは重要なバンドのひとつだ。海外のサバスのファンサイトを見ていると、ふつうにブライアンの誕生日を祝っていたりするから面白い。メイ博士、サバスに在籍してたこと一度もないっス。

ブライアンはデビュー当時からアイオミと仲が良いそうだが、考えてもみれば、ふたりは音楽性からイメージカラーまで正反対。性格もほぼ真逆という印象だ。故に<フレディ・マーキュリー追悼コンサート>で共演したときなんて、「天使と悪魔」とまで言われていた。そこまで言うことないじゃないかと思いつつ、「わかる」と笑ってしまうからニクい。

そんな親友同士のツーショットは、いつも少年のように輝いている。同じ時代の荒波を乗り越え、音楽の喜びも、喪失の悲しみも共にした親友と会えて幸せそうなアイオミの笑顔を見てると、彼がブラック・サバスとともに積み上げてきた50年の歴史は、辛いばかりではなかったことがよくわかる。

航海の先に行きついたものが、同じ時代を駆け抜けた親友との笑顔。それって、最高じゃないか。

文◎安藤さやか(BARKS編集部)