【音楽ギョーカイ片隅コラム】Vo.76 「Jimmy Copleyからの恩恵」

イギリスから帰国し、海外の音楽に関わる仕事を漠然と探していた頃、忘れずにいようと心に留めている経験があります。

2008年6月頃、社会全体の景気も空気感も低迷する時勢において、日本でもCDなどのパッケージが著しく売れなくなり、大手レコード会社までもが縮小・合併を開始するなど、音楽ギョーカイは失速の一途を辿っていました。世界ではitunesが頭角を現し始めるなど音楽配信へと変動していたものの、日本ではその転換に拒否反応を示す勢力が大きくあり、世界の音楽シーンとはまた違った停滞をしていたように記憶しています。その状況下、渡英前に培ったコネクションは邦楽界のみで、洋楽界の知人はゼロ、業界歴8年の多少の英語力を身につけた31歳独身女性が邦楽から洋楽エリアへ仕事領域をシフトすることは容易ではありませんでした。

今でこそ、インディペンデントなレーベルやプロモーターが洋邦の垣根なしで活動する姿も目立ちますが、2008年当時の邦楽界と洋楽界は同じ音楽とは思えないほど遠く棲み分けされていたため、日本人ミュージシャンのみを扱う音楽事務所に勤務していた私には洋楽畑で働く人たちとの接点は一切ありませんでした。そのため、中途採用の募集をかけていた洋楽を扱う企業の面接もいくつか受けてみたものの、「邦楽の仕事を続ければいいものをなぜひとつのことに集中できないのか」や「30歳を超え、しかも女性で、今更なぜ変えようと思うのか」、果ては「あなたの持つ指針が分からない」などの不躾なコメントを投げてくる輩も少なからずいました。そうした時代遅れな発言は、スキルを上げて転職することを評価しない風潮が未だにある非常に閉鎖的なギョーカイであることを露呈しているように思え、ただただ残念な気持ち一色で覆われる暗い日々を送っていました。

そんな中、過去名刺を頂戴した邦楽界で働く数百名の方々にヘルプメールを送りつけて伝手を辿ったところ、FM802の現場でご一緒したのがきっかけで知り合ったO氏から「通訳やってみますか?」と声をかけていただきました。それが私にとって最初の洋楽現場であり、初めての通訳という仕事をいただいた日でもあり、それがJimmy Copley氏との出会いでした。

緊張で一睡もできずに迎えた仕事当日。どんな人なんだろう、どんな内容の取材になるのだろうと不安でいっぱいでしたが、O氏より紹介されたジムは、噂通りの穏やかなイギリス紳士でした。

2008年6月、Billboard LIVE TOKYOで行われた3Days6Showsの合間をぬって行われたその日の取材は3本で、1本が音楽専門誌、その他2本は一般紙。いきなり音専誌の取材を担当して、楽器や機材、ジェフ・ベックやCharさんらとの歴史についての深い話を通訳するのは初現場としては難し過ぎるだろうという配慮から一般紙を担当することになりました。

1本目が音楽専門誌の取材だったので、O氏が通訳をするのを見て学び、次の2本目を担当…のはずでしたが、インタビューが始まった途端、極度の緊張で頭が真っ白になった私はうまく進行することができず、O氏にほぼバトンタッチした状態で任務を終えたのでした。

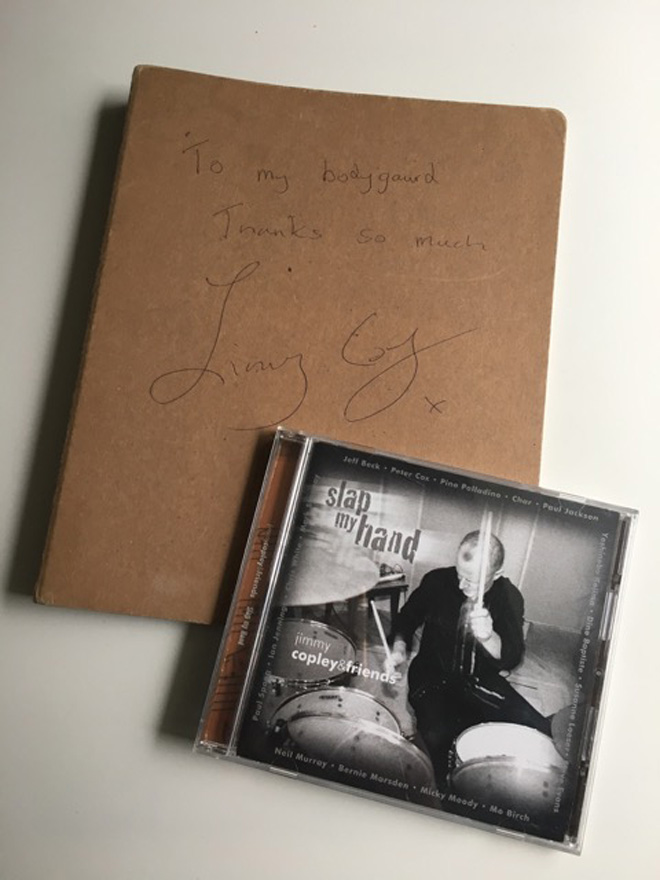

取材後すぐ両氏へ謝罪すると、ジムは「いいんだよ。そういうこともある。それに君は今日、僕のボディーガードとしてしっかりと働いてくれたじゃないか。謝る必要はないよ」と笑顔で返してくれたのでした。これは、取材の合間にジムが席を立った際、私が誘導し、ドア前で待っていた姿を見て「今回、僕はボディーガードまでしてもらえるんだね!」という会話での冗談をなぞってのものでした。

O氏もまた「誰にでも初めての現場っていうのはあるんですよ。初めてがなければ次もないんです」という、失敗を見据えた上で機会を与えてくださっていた様子に有り難い気持ちでいっぱいでしたが、同時に己の順応性のなさと英語力の程度を痛感し、穴があったら入りたい一心でもありました。

初めての仕事に携わるとき、戸惑い、見えない不安に押しつぶされそうになりながらも懸命に向き合いますが、そうした極限状態で、しかもそれが失敗に終わった場合、どんな環境でどう扱われたか、また、未来につながるような喜怒哀楽の言葉や態度を他者から得られたかどうかも、その仕事を続けていこうと思えるか否かの判断に大きな影響を与えるように思います。

O氏とジムが与えてくれたチャンスから、通訳という仕事の難しさと、自分の未熟さ、そして期待を裏切ってしまう辛さ、そして失敗した人を責めずに見守るという優しさを知ることができました。その経験によって、通訳仕事をしっかりと遂行できるようになりたい! というモチベーションを、最良の形で引き出してもらいました。とはいえ、トラウマ的に残る原点でもある故、あの日から昨年まで取材通訳は自粛していたのですが、現在はチャンスをいただける限り、一所懸命やらせていただいています。

この恩を、いつか仕事で返したいという思いを密やかながらずっと心に抱いていましたが、ジム逝去により、その願いは叶わぬものとなりました。

ここに彼の名と、彼への感謝を記すことで、一人でも多くの人が彼の残した素晴らしい音楽とその人柄に触れて欲しいと願っています。

文=早乙女‘dorami’ゆうこ

この記事の関連情報

【音楽ギョーカイ片隅コラム】Vol.145「MONO25周年Japan Tour、開催迫る!ヨーロッパ・アジアツアーのライブ写真が到着~MONOを日本から追っかける!(17)」

【ライブレポート】フェスの改革と変化。音楽フェス文化を次世代へつなぐ<フジロック>の現在地

【音楽ギョーカイ片隅コラム】Vol.144「MONOがスティーヴ・アルビニとタッグを組んだ最新作『OATH』を発売〜MONOを日本から追っかける!(16)」

【音楽ギョーカイ片隅コラム】Vol.143「Foo Fightersを<フジロック>で観るということ」

【音楽ギョーカイ片隅コラム】Vol.142「映画『スラムダンク』がもたらしたミニバス界における音楽革命」

【音楽ギョーカイ片隅コラム】Vol.141「TRAVIS来日公演で見えたコロナ禍の先の未来」

【音楽ギョーカイ片隅コラム】Vol.140「音楽の日に沖縄を思う」

【音楽ギョーカイ片隅コラム】Vol.139「フォトグラファー、ミック・ロックが伝えた音楽と日本文化」

【音楽ギョーカイ片隅コラム】Vol.138「ブラックフライデーは、Patti Smithと」