【特集】早すぎた日本語アーバン・ファンクの名盤「Chocolate Lips」の舞台裏

近年盛り上がりを見せているシティ・ポップのシーンは、これまでとは違った価値観で歴史の中に埋もれた名盤を発掘し、それらは新たなスタンダードとして日本国内だけでなく海外にまで飛び火している。その象徴的な作品は何枚かあるが、中でもオリジナルLPが特に高値で取引されているのがChocolate Lipsだ。

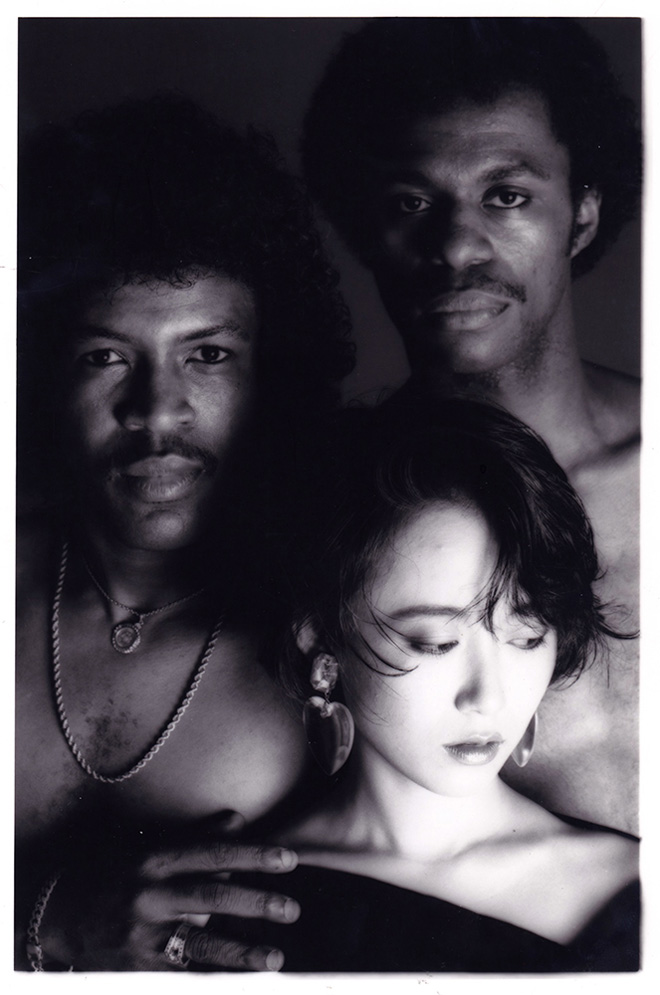

◆藤原美穂画像

Chocolate Lipsは、サックスのジミー・ウィーヴァーを中心に、ベースのジェームス・ノーウッド、そしてヴォーカルの藤原美穂というラインナップで1984年にデビュー。黒人2人に日本人シンガーという珍しい組み合わせだったことや、ポップでありながらファンキーなそのサウンドは、当時よりも現在のほうが理解され高い評価を得ている。アルバム『Chocolate Lips』とシングル「Day Dreamin'」を残すものの、わずか2年ほどの活動で惜しくも解散。1986年には藤原がMIHO名義のミニアルバム『California Crisis』をリリースし、こちらも負けず劣らず非常に高い人気を誇る。『Chocolate Lips』は、15年にようやくの初CD化。『California Crisis』の全曲もボーナストラックとして追加された。また、2018年、2019年には両作共にLPでも再発された。

この藤原へのインタビューでは、今となっては情報も少ないChocolate Lipsの成り立ちなどを中心に、藤原に活動歴を振り返ってもらった。実は、藤原はChocolate Lipsの後に、PAZZ、OG's、Pas De Chatと計4度も違ったグループでメジャーでのリリース/活動歴があるという、なかなか変わったキャリアの持ち主。さらに、今井美樹、鈴木雅之、平井堅などのライヴやレコーディングにおけるコーラス、CMなども含め、膨大な数の仕事をこなしており、セッション・ミュージシャンとしてのキャリアも豊富だ。それだけに、話はなんと3時間にも及び、さすがに記事としては長すぎるので、今回はデビューからChocolate Lipsの時代までの話をお届けしようと思う。

■叔父がソウルのコレクターで、幼少期から強引に聴かされてました

──もともとミュージシャン志望だったんですか?

藤原:じゃないです。叔父がグラフィックデザイナーをやっていたものですから、小学校5年くらいから叔父と同じ専門学校に行くと決めてました。絵を描くことが好きで、その頃から叔父の仕事場を見せてもらっていました。東京に出てきたのはキャリアウーマンという言葉が出てきた頃で、30歳近くまでに自分の会社を持ちたいっていうのが夢だったんですが、別の脳みそで音楽は好きでした。(当時から音楽を)やりたくてしょうがなかったんですけど、田舎にはスタジオもライヴハウスもなく…。

──出身はどちらですか?

藤原:静岡の西部地方の菊川市。大井川に近い方ですね。

──音楽やってる先輩がいて一緒にやってたとか、そういうことはなかったんですか。

藤原:私歌えますなんて、恥ずかしくてそんなことは言えないし、ウチは厳しかったので、お小遣いもろくにもらえない。高校に入ってからハガキで懸賞とかに応募しまくって、某大企業のCMソングコンテストで入賞して、ハワイ旅行と10万円とモンブランの万年筆が当たったんですよ。ハワイ旅行なんて興味がないので、それと10万円を母にあげて、代わりに27万円分の楽器を買ってくれと。それで初めてシンセサイザーと電子ピアノとグヤトーンのアンプを買ったんです。高校2年になる時でした。そしたら、あの高校の藤原さんって人はシンセサイザーってものを持ってるらしい!大事件だ!なわけですよ(笑)。ヤマハのCS-10ってやつです。モノですよ。1音しかでないやつなのにね。それで先輩のKISSのコピーバンドに誘われたんですね。シンセなんか要らないのに(笑)。そんなことをしてたら、他校の生徒からも、どうやらあそこの人はシンセサイザーを持ってるらしいみたいなのが噂になって、キーボードとして誘われたんですよ。それが最初のバンドですね。

──それはどういうバンドだったんですか?

藤原:シン・リジィと頭脳警察のコピーをやってました(笑)。キーボードは小さい頃に音楽教室でちょっとピアノをやってた程度で、譜面の読み書きもできなかったんですけど、聴いたものを弾くことはできたんですね。当時の東海地区では、ダブダブ(W2)というヤマハのコンテストができたばかりで、シニア部門もレディース部門もぜんぶひっくるめて、女子高生は私ひとりでした。それくらい誰もやってない時代で、珍しいからセミファイナルまでいったんです。だから、ここにいたんじゃ音楽なんてやれないなって勝手に感じていて、東京にはデザイン学校に行くだけじゃなくて、もっと楽しみだったのはライヴハウスっていうのに行ってみたい、リハーサルスタジオってどんなとこだろう?っていうのがあったんです。卒業する直前にヤマハのポプコンでそこそこいいとこいって、初めて自分が作った曲で。プロと一緒に作ったデモテープが1本だけあったんですよ。それ持って東京に来たんです。高校時代に同じバンドだった大親友が大学でやってたバンドに入れてもらって、そこで初めて歌いました。その時のメンバーのひとりが今回も一緒にやるピアノの鈴木憲彦です。18~19歳からのつきあいですね。

──その頃は音楽的にはどんなのがやりたかったんですか?

藤原:高校の時は完全にロックだったんですけど、自分で作った楽曲は、稚拙ながらChocolate Lipsの中に入っている楽曲と変わらなかったですね。母方の叔父、父方の叔父、両方ともソウルのコレクターで、幼少期から強引に聴かされてたんです。父方の叔父は湯村輝彦さんと一緒に仕事をやってたデザイナーで、コンテナ借りてるくらいレコード持っている人でした。永井博さんともおつきあいがありましたね。母方の叔父は、レコード好きが高じてレコード屋を始めたんですね。私は学校帰りに手伝ってたんです。小学生の頃から無理やりソウルトレインを見させられて、手を取って踊らされるとかすれば、身体に入るじゃないですか。好きなのはクイーンでしたけど。実はテイスト・オブ・ハニーに憧れてベースを始めたこともあったんですけど、ヘイゼルちゃんがいなかったんですよ。ジャニスになりたかったのに! チャカポン!って弾くような人が誰もいなかったんです。

──それじゃ、周りに理解してくれる人はいなかったんじゃないですか?

藤原:私がカバーしたいって曲がエッタ・ジェイムズとかで、そんなのどうするつもり?って言われたんですけど、さすがにヴォーカルが歌いたくないものはバンドもできないじゃないですか。だから、けっこう私のいいなりになってくれました(笑)。あと、リサ・ダルベロっていうデイヴィッド・フォスターのプロデュースでデビューした人が大好きで、同じアルバム5枚持ってるんですけど、そういうのやってました。それ以外は私のオリジナル。

──ちなみに、歌謡曲には興味はなかったんですか?

藤原:興味がないわけではないですけど、田舎だったのでテレビのチャンネルも少ないし、深夜のラジオが楽しみでした。ヤマハの<コッキーポップ>が大きくて、静岡だと相曽晴日さんがスターでしたし、東京で憧れたのは福島邦子さんと丸山圭子さん。初めて見たライヴが、エッグマンでペニー(当山ひとみ)でした。お金がないので、自分でアマチュアバンドで出る事はあっても、高いライヴを観に行く事なんてできなかったんですよ。

■テープを聞かせたら30分後にジミーが私の前に座っていた

──その頃はもう働いてたんでしょうか。そのあたりからChocolate Lipsにつながっていくと。

藤原:専門学校の頃、20歳の頃からデザイン会社で働いてました。ソウルに詳しかったこととレコード屋でバイトしてたこともあったので、ソウルのDJだけはできるという自信があって、ようやく土日で休みがとれるようになってきた頃にフロムAを見てソウルバーに行ったんですけど、見事に雇ってもらませんでした(笑)代わりに何ならできる?って聞かれて、そのとき持ってたカセットテープを聞かせたら、30分後にはジミー・ウィーバーが私の前に座ってたんですね。

──それはお店の方が呼んだんですよね?

藤原:後に私たちの所属事務所になるエディアラブという外国人専門のモデルプロダクションのオーナーが趣味で作ったソウルバーだったんです。その会社でミュージシャンたちをキープしていて、デビューさせようと水面下で動いてたんですね。レコード会社にもコネクトがちゃんとあって。それで、そのカセットを電話口でジミーに聴かせたんです。

──ジミーさんはどういう人だったんですか?

藤原:その頃、ジミー・ウィーバーはもんた&ブラザーズのサポートメンバーだったんです。マーティ(・ブレイシー)との繋がりだったんじゃないかな。もともとジミーが日本に来たのは、(赤坂)ムゲンに来たバンドの仕事だと思います。最初はマーティがドラムを叩いてくれてたんです。アルバムの中の「Midnight Step」って曲は、マーティがドラムを叩いてます。この曲のコーラスはCindyが歌ってくれているんですけど、その歌声を聴いて私はぶっとび、彼女の大ファンになってしまった。私は腰掛のつもりでデザインを一旦休業して、2年契約分、思い出作りに(ミュージシャン稼業を)って思っていたけど、こんな人が日本で歌手をやってるんだったらマジメにやってみようかなって思ったきっかけがCindyなんです。彼女のアルバム『Angel Touch』(1990年)と『Don't be afraid』(1991年)のキャンペーンツアーは、佐々木久美ちゃんが誘ってくれて、私がコーラスをさせていただきました。そのときに一緒にやった沼澤尚くんが、そのあとPas De Chat(パ・ディ・シャ)に繋がっていくんです。

──いやー、人の繋がりってとんでもないですね。で、話をChocolate Lipsに戻すんですけど、これはデビューを前提とした話だったんですか?

藤原:決まってました。RCAの中のレーベルです。こんなアーティストどうしていいかわからないと言って、当時の部長さんがカーニバル・レーベルってのを作ったんですよ。で、結局ここから出たの私たちだけらしくて、だからマイナー・レーベルだと思われてるんですけど。(当時、会社が)宮益坂の上にあって、よく行きました。ソロの「California Crisis」のジャケットの版下、そこの応接室で(自分で)引いてましたもん。

──やっぱり黒人プレイヤ-とやるってことは、ソウル系の音って最初から決まってたわけですか?

藤原:最初はどファンクやるんだと思ってました。でも、なぜか歌詞は日本語で書けと。ジミーが思ったよりもポップなメロディーを書く人だったので分かりやすかったし、アレンジもフィル・コリンズみたいな路線だって思いました。広い感覚でポップっていうイメージ。ジミーは誰もやってないことをやりたいって年中言ってる人で、昔のR&Bとかやりたがらないんですよ。営業ライブに行くと「My Girl」やれとか言われるんですけど、そんなのやるわけないだろって、ケンカ腰になるんですよね。音楽もファッションも、最先端を作ってきたのは俺たち黒人だって自負がすごく強いので。当時の彼らにとっての大スターはプリンス。ジェイムスは踊りが上手かったしサービス精神が旺盛ですから、ムーンウォークやれって言われればやるんですけど、でも、もっと新しいことをやりたいって言うんですよ。

──美穂さんに声がかかったのは、やっぱり声ですか?

藤原:そうみたいです。声の質です。

──もともとは大所帯のバンドにする予定だったんですか?

藤原:最初はジミー・ウィーバーと私だけだったんですけど、事務所がジェームスも入れようと。当時は日本のミュージシャンともコネクトがないもんだから、ムゲンで来日して日本に残った黒人ミュージシャンたちが演奏して周りを怖がらせてたんですが(笑)、さすがにレギュラーでやってもらうわけにもいかないので、オーディンションで日本のサポート・ミュージシャンを探しました。

──そのメンバーにはどんな方がいたんですか?

藤原:私より先輩なんですけど、コーラスをやってくれた山ノ内洋子さんと広瀬翔子さん。最初のドラムはすぐに辞めてマネージャーになりました。というのは、自分よりすごいドラムを見つけてきちゃったからで、それが今も一緒にやってるケニー・モズレーです。レコーディングでは、当時バークレーから帰ってきたばっかだった奈良部匠平くんがアレンジを手伝ってくれたんですけど、講師を務めている尚美(ミュージック・カレッジ)で今も会いますね。ギターは、後にネヴィル・ブラザーズ・バンドに加入した福田眞國(Mac Fukuda)が弾いてました。

──活動はどんな感じだったんですか?

藤原:ツアーやってるかリハーサルやってるかでした。最初はピット・インでちょいお披露目みたいな感じで、ナルチョさん(鳴瀬善博)とか山岸(潤史)さんがゲストで来てくれたと思います。<アドリブ>が特集組んでくれたりして、今でいうゆうぽうと(東京簡易保険会館)でデビュー・コンサートをやりました。あと、今はなきライブ・インでマンスリーやってましたね。あとはデカいバスで全国を何周もしましたよ。

──気になったのは、楽曲ファンクなのに、日本語がきれいに乗っていることなんです。いま聴いてもまるで違和感ないんですよね。でも、当時はファンクに日本語ってまだギクシャクしてる時代のはずなんです。

藤原:うん、そうなのかもしれないですね。それは後々まで、Pas De Chatをやってた頃まで言われまして。私には乗せやすかったんです。そういう曲を聴いてきたので苦労はしなかったです。PAZZの岩田雅之もそうですし、Pas De Chatの中野雅仁も洋楽しか聞いてない人なので、そもそも日本語を乗せることを前提としてないメロディがほとんどなんです。ずっとそういう人と作ってきたんですね。実は、いろんな事務所さんに、そう乗せて歌えるのはどうして?みたいなのをレクチャーしてくれってよく呼ばれたんですけど、私が歌いやすいように書いてるだけなので、教えようがないんですよ。

──だとしても、日本語でこれだけファンキーになったのはなぜなんでしょうね。

藤原:戦いましたよ、大人たちと。今でこそ一つの音符にぐしゃっと(複数の)日本語を乗せるのは普通のことですけど、当時は1個の音符に1個のひらがなを乗せることしか認めてくれないんです。「最高の気分」って曲で「とらえられて動けない」ってフレーズを歌っただけで大バッシングですよ。私はそもそもプロになる前からそういう歌を書いていたので、なぜダメと言われるのかがわからない。結局、私が意地でも直して歌わないからそのまま入っちゃっただけなんです。当時はデジタルじゃないので直せないですから。

──歌謡曲の世界の常識だったんですよね、これ。

藤原:レコーディングでブレスを切られるのも大嫌いでした。今でこそブレスを入れるのは当たり前で、特に宇多田ヒカルさん以降、「イッ(ブレス)、オーッ(ブレス)、トマーティック」って、あれがカッコいいってなってから、みんなこぞってブレスをカッコいいところから持ってきて貼り付けたりしてますよね。ブレスは歌の一部だと。だけど当時はぜんぜん分かってもらえなかったですね。

■灰皿投げちゃったから頭の片隅にあったオーディションに行ったんです

──ちなみに、アルバムを出してからも新曲は作っていたんですか?

藤原:ライブでは新曲もどんどんやってましたよ。

──それで2ndを作らなかったのはなぜ?

藤原:解散したからです。笑っちゃうんですけど、アレがコレで、私はとばっちりをくったようなものなんですけど(笑)。

──ああ、いわゆる「音楽性の相違」ってやつですね(笑)

藤原:お給料もちゃんともらえて、現場もいっぱいあって、音楽がやれてるだけでとても幸せだったわけですよ。それなのに、ある日突然解散ですよ。で、レコード会社も契約残ってんじゃん、どうするの?ってことで出来たのが『California Crisis』です。「Eyes」「Next Move」「Street Are Hot」の3曲は、Chocolate Lipsの最後の方で既にやってたんですね。まだやってなかったのが、ウォーネル・ジョーンズ(クレジットはマシュー・カメイ)がプロデュースしてくれた「Heartbeat」です。

──ああ、同じ契約の流れだったんですね。

藤原:当時、ルーファスのメンバーが来日してて、仲が良かった。ドナルド・グリフィンというルーファスのギタリストが曲を書いて、サポートメンバーだった横山純也(山下久美子さんのバンド:PAPAギタリスト)がギターを弾いてくれたんですけども、ドナルドが彼にオープンチューニングを教えたり、完全に引き継がれた形でレコーディングできたんです。「California Crisis」はほんとに日米がちゃんと手を結んだアルバムなんですよ。ほんとにこれは誇りでもあるし、いい音で録れてよかったです。

──そのあと、ソロでの契約はしなかったんですか?

藤原:会社が夕方のテレビ番組で司会者の横でニコニコしているだけのアシスタントの仕事をもってきたんです。テレビの仕事を持ってきてくれたのは嬉しいんですけど、私は歌しか歌えないし、ステージでのMCも曲名しか言わなかった。なんでいちばん苦手なことをやらせようとするんですか?って。せっかく「California Crisis」を作ったし、頑張っていきたいんですって言ったら、レコード会社のディレクターに「お前がミュージシャンなんかになれるわけないだろう」って言われたんです。それに当時25才の私は耐えられず、応接間にあったこんくらいのでっかい灰皿を投げて辞めたんですよ(笑)。その足でつづきスタジオでマリーンのコーラスのオーディションを受けて、受かったんです。ほんとに、まさにその足で。

──じゃあ、もともと歌の仕事を自分で探し始めていたってことですか?

藤原:いろんなところから声がかかるんですよ。私はまだソロでやってくつもりだったけど、灰皿投げちゃったから(笑)明日から飯食いっぱぐれじゃないですか。それで、頭の片隅にあったそのオーディションに行ったんですね。でも手ぶらで行っちゃって、何も持ってないし分かんないしで、人のプロフィールを覗いてこうやって書くのかーとか、希望のギャラってわかんないからマネして書いて、「何歌いますか?」って何も持ってない。前の人に「なんか持ってない?」「ホイットニー・ヒューストンのカラオケ持ってる」「あ、それ貸して」って、歌って、受かった(笑)。マリーンが「マジック」で大人気だった頃です。本数が多くて、ドラムもベースもダブルキャスト。コーラスは私は正式メンバーでしたけど、トラも一人雇っているような状態でした。

──バックアップの仕事はこれが初めてってことですよね。

藤原:初めてのコーラスの仕事で、プロのコーラスワークがなんたるかを知らないで入っちゃったんですよ。相方が鈴木明子さんってコーラスのベテランで、当時、西城秀樹さんや和田アキ子さんを兼任してやってたような方だったんです。なんにもわからない、ただデカい声が出るだけのお姉ちゃんが行っちゃったもんだから、もうどれだけ叱られたかわからないです。全部教えてくれた人です。彼女に足向けて寝られないくらいいろんなこと教わりました。ほんとに大好きなお姉ちゃんでした。

──そこからコーラスの仕事が増えていくんですか?

藤原:それができたからってすぐに仕事がくる状況ではなかったですけど、おかげさまでコーラスをやろう!って気になりました。コーラスが好きになって、喜んでやるようになりました。運良く今井美樹や鈴木雅之の仕事が舞い込んできた。鈴木雅之は最初のソロ・アルバムが出た直後ですね。私は鈴木雅之も今井美樹も、初期しかやってないんです。全国ツアーになって売れちゃうと、もう他の方にお渡ししてる感じ。最初の頃は本人と一緒にアイデアが出せるので、そういうのが好きだったんですね。私はセンターでもやり続けてるので、リード・ヴォーカルさんが話をしやすいんだと思う。センターの気持ちが分かるから。ただ、大ブロジェクトになったとき、上の方々は私を扱いづらい。そうなると何か理由を付けて辞めてますね。今考えるともったいないことしてますけど。マーチンは小田和正さんの「別れの街」が売れて、忘れもしない、愛知勤労会館が初めて満員になったんです。嬉しかったですね。バンドを抜けてからも、テレビの収録、レコーディングも随分誘ってもらってます。FM 802では、マーチンの相手役で「Love over time」という番組を9年半も続けることができました。

──その頃は自分の活動はやってなかったんですか?

藤原:その頃はもうPAZZをやってました。コーラスの仕事が入ってくるようになったときに、Chocolate Lipsのときの会社の契約課にいた人が「岩田雅之という面白い人がいるから藤原美穂と引き合わせたい、きっと気が合いそうだ」と。結果、意気投合してしまって、彼の自宅に行って2人で曲を作るようになっちゃったんです。その頃、たまたま岩田が実家に帰ったときに、楽器屋さんでショルダー・キーボードでアラン・ホールズワースを弾いてる名大生がいて、天才的に上手かったから連れて帰ってきちゃった。それが西脇辰弥。で、3人でやりたいんですって上に言ったら、後で知ったんだけど、どうやら私の立場の人のオーディションを繰り返していたらしくて。そうですよね、スマイル・カンパニーさんだしソニーさんだし、仲良いからやるとかそういうレベルの話じゃないのは分かってたんですけど…、みたいな感じです(笑)。

…と、この辺りでインタビュー全体の半分くらい。このあと、OG's、Pas De Chatと話は続いていくわけだが、それはまた別の機会に。

ちなみに、その後、岩田雅之はSMAP「俺たちに明日はある」(1995年)などのソングライターとして、西脇辰弥はPAZZの直後から谷村有美などを手がけヒットを生み出していく。また、Pas De Chatの相方である中野雅仁も、平井堅がブレイクするきっかけとなった「楽園」(2000年)や「KISS OF LIFE」(2001年)「Strawberry Sex」(2002年)などを手がけている。

藤原自身は、コーラス仕事のほか、CMやヴォーカル・トレーナーなどとしても活躍。2011年に藤原美穂名義での初のソロ・アルバム『Mistress』をリリース。近年は月に数本のペースで、大所帯のファンクからAOR、アコースティックまで、様々なライヴ活動を展開している。

先に書いたようなレコード中心とした絶大な人気も、ライヴを中心に活動する藤原本人にとってみれば知られざる世界。それならばとChocolate Lipsを歌うライヴを企画提案してみたところ、快諾していただき、今回実現にこぎ着けることができた。近年の再評価の中で知ったファンにとっては待望のライヴとなるはずだ。藤原も当時と同じキーで歌えるというのだから、期待は高まる。

残念ながらジミー・ウィーヴァーが日本を離れていることなどからオリジナル・メンバーでのリユニオンは叶わなかったが、当時からのバンドメンバーであるケニー・モズレー(Dr)や、さらに古い学生時代からの友人だという鈴木憲彦(Key)が参加。ほかのメンバーも、岡村靖幸のライヴを20年以上サポートしてきた佐藤純朗(G)や、JUJUのサポートで知られるSokusai(B)、ZOOCOとのSOY SOULやFUNKESTRA等で活躍する渡辺ファイアー(Sax)、アニソン方面の仕事も多い清水永之(Key)など、ファンク界隈のスペシャリスト達が揃った。この1夜のみのライヴ、見逃さないでほしい。

Interview / Text:池上尚志

<【池上尚志 presents City Pop Connection vol.3】藤原美穂 sings Chocolate Lips 35th Anniversary Live>

@渋谷JZ Brat SOUND OF TOKYO(〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町26-1セルリアンタワー東急ホテル2階 TEL:03-5728-0168)

16:30 OPEN/18:00 START

予約5500円(税込)/当日6000円(税込)

※Order別 http://www.jzbrat.com/reserve/

近年、DJシーンを中心にそのアーバンなファンク・サウンドが高く評価され、アルバムがCDやLPでも再発されているChocolate Lips。そのリードシンガー藤原美穂が、デビュー35周年を記念してChocolate Lipsを歌う一夜限りのファンキーなプレミアム・ライヴ。

藤原美穂(Vo)

佐藤純朗(G)

Sokusai(B)

Kenny Mosley(Dr)

鈴木憲彦(Key)

清水永之(Key)

渡辺ファイアー(Sax)