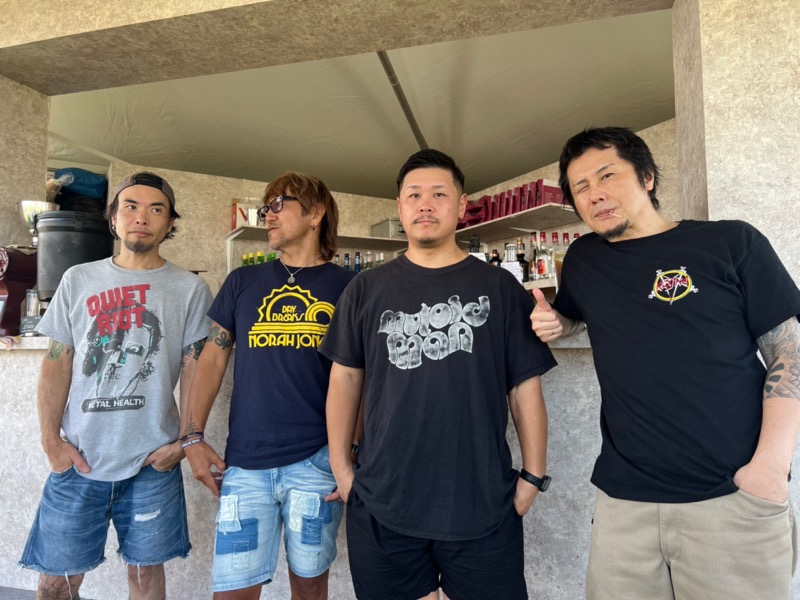

【インタビュー】Ken Yokoyama、90sパンクカバーアルバムを語る「愛しているんですよね、僕はこの頃のバンドとか曲を」

■ハイスタやKEMURIのルーツは90sパンクではない

■でもKen Yokoyamaになるとルーツだと思えちゃう

──メタル要素も感じられる柔軟性のあるアプローチもHi-STANDARDのも魅力のひとつですからね。南さんはどのバンドからパンクに引き込まれたんですか?

南:ひとつのバンドというよりは、ムーヴメント自体ですよね。その塊に影響されたっていうか。僕は健さんよりちょっと遅いんで。27歳でKEMURIに入ったんですけど、そのときにはもうある程度パンクバンドはいろいろ出てきていたし、スカパンクみたいなのも出始めていたじゃないですか。その時代から本格的にバンドを始めたんで、それまで僕はマニアックないちリスナーでしかなかった。あのムーヴメントはおもしろかったですよ。

──パンクのムーヴメントはカルチャーと結び付きました。スケボーとかのエクストリームスポーツと関係性が深くなって、スケボーの神と呼ばれるトニー・ホークのビデオやサントラに多くのパンクバンドの曲が使われたり、スケートロックというシリーズのコンピレーションも発売されたり。

南:スノーボードも流行ったんですけど、そこでオフスプリングとかNOFXの曲も使われてた。僕もスノーボードをかじっていたんで、全部がリンクしていったという感じかな。

横山:Hi-STANDARDの曲も『THRASHER』(西海岸のスケート雑誌)のビデオに使われましたよ。買ったもんな、それ。

──買ったんですか? サンプルくれるとかではなくて?

横山:勝手に使われたんで(笑)。もしかしたら、Hi-STANDARDが契約していたFat Wreck Chords(米国のインディーレーベル)にオファーがきて、「いいよ」って言ったのかもしれないけど。メンバーのもとにはなにも。日本のレコード会社やマネージメントみたいに丁寧にやってくれないの、向こうは(笑)。でも使われて嬉しかったな。サーフィン、スケートボード、スノーボードとかのカルチャーと、ごっちゃになってパンクが出てきた感じがありますよね。最初は、スノーボードのビデオ『ROADKILL』にオフスプリングとかNOFXとかのエピタフレコード(米国のインディーレーベル)系のバンドがピックアップされて、スノーボーダーたちがパンクに食いついたんじゃないかな。

──スノボやスケボーなどプロでやりながら、パンクバンドやっている人もいましたよね。

横山:そうだよね。スティーヴ・キャバレロ (スケートボーダー)なんて、まだバンドもやってますし。僕ら、キャバレロと一緒に<Warped Tour>を全米を廻ったから。

──キャバレロはスケボーで?

横山:そう。キャバレロ本人からキャバレロ・モデルの靴とかもらったんで。

南:すごっ!

横山:でも白の革なんだよね(笑)。

南:ああ、履けないってやつだ(笑)。

──Hi-STANDARDもKEMURIも海外でも活動していたから、'90年代のパンクバンドたちと交流の機会も多かったわけですか?

横山:そう。今回、『The Golden Age Of Punk Rock』でカバーしたバンドでは、Less Than JakeとBodyjar以外は、メンバー全員と会ってるんですよね。

──ほとんど友達?

横山:イエー、ダチ、メ〜ン(笑)。一緒にライブやったり、だいたいどこかで会ってますね。

南:僕はこの中だとあんまり付き合いないですね。Less Than JakeとSuicide Machineぐらい。<Warped Tour>に出れば、5〜6バンドと対バンしたことあると言い張れるんですよ(笑)。だからLagwagonと対バンしたことあるし。Ken Yokoyamaに入ってからも、SnuffとかNo Use For A Nameと一緒に廻ってるし。あとKEMURI時代にDescendentsのメンバーにプロデュースしてもらっているんで、DescendentsとAllは思い入れが強いですね。

──今回のアルバムは、ルーツや影響を受けたものに愛情を込めてカバーするというイメージを受けていましたけど、蓋を開けてみれば、交流ある同時代のバンドたちの曲をカバーしたってことですよね。もともとどういう始まり方で企画したんですか?

横山:僕だけの考えなのかもしれないですけど、Hi-STANDARDやKEMURIのルーツは90sパンクではないんですよ。だって、90sパンクを僕らが一緒に作り上げたわけだから。でもKen Yokoyamaになると、90sパンクがサウンドのルーツであると思えちゃうんですよね。だから、Hi-STANDARDではこういうアルバムを作ろうとは思わないんです。Ken Yokoyamaだからできたって気がする。'90年代のパンクロック黄金期に、これだけ個性的で豊かな楽曲があったんだよと。まず僕らが好きで観に来てくれるお客さんに知ってもらえたらと。

──メンバーと世代の近いお客さんは、カバーしたバンドをリアルタイムで通っているだろうけど、下の世代になると、入口が日本のバンドだったりすることが多くて、直接知らなかったりしますからね。

横山:そうなんですよ。でもお客さんで、この辺を全部を知っている人もいるんですよ。そういう人は、このアルバムはいらないんです、べつに。だけど“あっ、ひとつだけ知らないな”ってことなら、聴いてもらえたら、またそのバンドに入っていくための扉になるだろうし。

──でもこのカバーアルバムは、KenYokoyamaのメンバー本人たちにとって危険な行為だったんだろうなと思いました。

横山:どういう意味で?

──例えば、自分たちのオリジナル楽曲のネタばらし的なことにもならないか。あるいは好きな曲だからこそ、リスナーであるマニアックな自分と、プレイする自分との闘いもあっただろうなと。

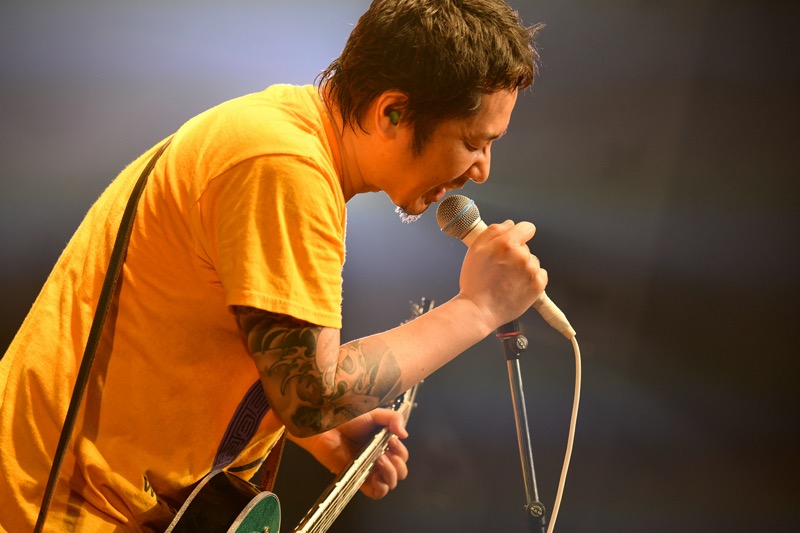

横山:後者はありましたよ。マニア心を存分にくすぐられました。やっぱりね、歌とか似てきちゃうし。

──ですよね。似てるところありますから(笑)。

横山:意識しちゃうんですよ、オリジナルのシンガーを。Descendentsの「I'm The One」を歌えば、マイロ(・オーカーマン)になろうとするし。NOFXの「Stickin'In My Eye」を歌えば、ファット・マイクのあの辺りの音域が出ねえかなって、歌うときに頑張っちゃうし。楽器のほうにしても、今までのアルバムにないぐらい細かいこだわりが。

南:そう。そうなっちゃいます。

横山:Bad Religionの、あのキメのノリを同じように出すんだ、みたいな(笑)。

南:マニアックな話ですけど、アンプは久しぶりにメサブギーのレクチファイヤーを使いましたから。

横山:'90年代のパンクバンドはみんなレクチを鳴らしてたから。

──マニアックなリスナーの自分が、プレイする自分に勝手にプレッシャー与えちゃう感じもありました?

横山:ゼロではなかったですよ、本当に。サウンドとかも作りながら寄せていこうとして、これが精一杯かなってところまでやったものもあるし、これは別に本人たちじゃないから、俺たちのサウンドでいいんだよ、と割り切ったところもあるし。その辺のサジ加減もおもしろかった。でもネタばらし的になるっていう考えはなかったな。

南:そう、そういうのは全然。

横山:むしろ、自分たちからバラしにいってるようなもので。Ken Yokoyamaとしてのサウンドだったりビートだったりのルーツは、こういうところなんだよというのは、逆に表明したかったところなんで。

──Ken Yokoyamaというバンドは、常日頃から'90年代パンクを意識しながら曲を作っているところがあるんですか?

横山:ありますね、“'90年代”というワードは出ないですけど。今回のアルバムにライナーノーツを付けたんですけど、“90sパンク”というのは、そのライナーから僕が使い始めたワードで。Ken Yokoyamaで曲作りしていて、今までに“90sパンクみたいにさ”ってキーワードが出てきたことは一度もない。なるべく新しいものを作ろうとしてるから。

──なるほど。

横山:でも、90sパンクを復活させるという意味ではなく、自分たちはどこから出てきた人か、どこにルーツがあるのかってのは、僕はいつも明確に持っているんです。もちろんそこから外れることもありますよ、好きなものはこれだけじゃないんで。ロカビリーみたいなことやったり、もっともっとミッドテンポの曲やったり、いろいろありますけど。でも、まず一番のサウンドのルーツはどこかって質問をされたら、このアルバムにあるんじゃないかな。

◆インタビュー【3】へ

◆インタビュー【1】へ戻る

この記事の関連情報

Ken Yokoyama、90sパンクカバーアルバム発売日に都内某所より配信ライブ開催

Ken Yokoyama、90sパンクカバーアルバム『The Golden Age Of Punk Rock』を10月発売+レコ初ツアー決定

PIZZA OF DEATH REOCRDS、Ken Yokoyamaカバーアルバム『The Golden Age Of Punk Rock』発売記念キャンペーン実施

【速レポ】<京都大作戦2024>Ken Yokoyama、変わらぬ本質と拡大する挑戦「なるべく多くの人に気持ちが伝わったらいいと思ってステージやってます」

【速レポ】<SATANIC CARNIVAL>Ken Yokoyama、ポジティブな挑戦が生んだ感動的シンガロング「一緒に歌える歓びを味わおうじゃないか」

Ken Yokoyama、夏の九州ツアー<Fanning Flames Tour>にKUZIRAも帯同

【レポート】Ken Yokoyama、ツアー<Indian Burn>完遂「まるで明日なんかないようなライブをしてしまったな」

10-FEET主催<京都大作戦2024>、第二弾発表にKen Yokoyama、SUPER BEAVER、スカパラ、Dragon Ashなど18組+日割り発表

<SATANIC CARNIVAL '24>、第一弾発表にKen Yokoyama、10-FEET、ホルモン、ヘイスミ、フォーリミなど12組