【インタビュー】加藤和樹、音楽の軌跡を辿る15周年記念アルバム

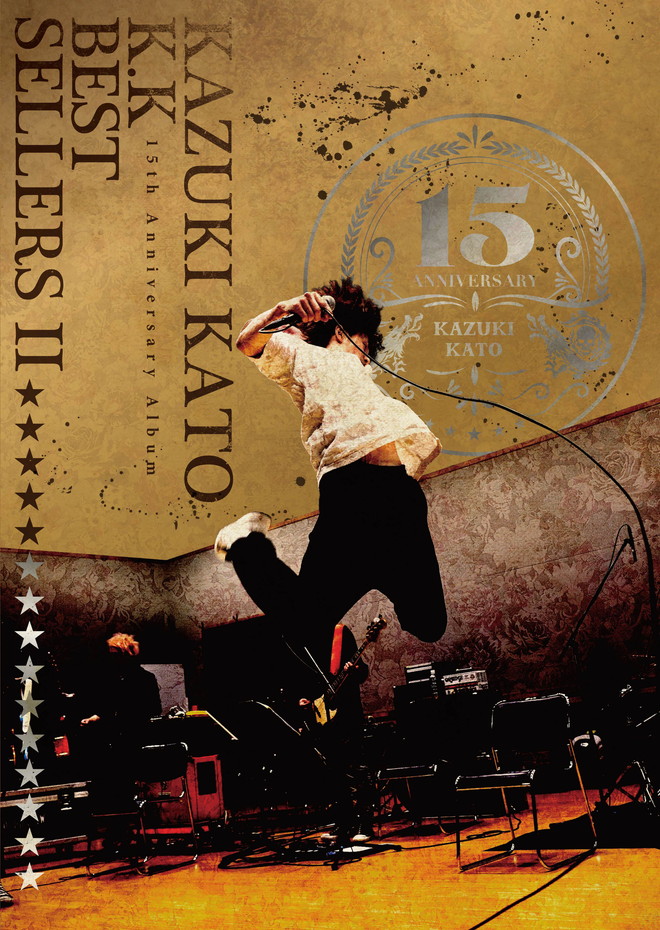

2006年にミニアルバム『Rough Diamond』でCDデビューし、エモーショナルなロックから感涙のバラードまで、幅広いジャンルの楽曲を歌いこなして来た加藤和樹。今年はアーティストデビュー15周年ということで、これまでの音楽の歩みと今の思いを余すことなく刻んだデビュー15周年記念アルバム『K.KベストセラーズⅡ』をリリースする。

◆ダイジェスト映像 ほか

DISC1はバンド編成でのオリジナル曲、DISC2はピアノと歌によるカバー曲。どちらも一発録りでライブレコーディングされていて、生々しくもダイナミックなサウンドを味わうことができる。今回はそのアルバムについて、またコロナ禍でのアニバーサリーやアーティストとしての姿勢など、現在の心境についても語ってもらった。

◆ ◆ ◆

■ライブやイベントという空間で気持ちを共有できることが

■どれだけ自分の力になっていたか思い知らされた

──アーティストデビュー15周年おめでとうございます。10周年の時と、お気持ち的に何か違うことなどはありますか?

加藤和樹:10周年の時はまだ30代前半だったので「ようやく」という気持ちでしたが、この15周年は「もう15周年!」という感じですね。昨年からはコロナ禍でライブが延期になるなどいろいろありましたが、それでも凄く充実した、あっという間のこの5年でした。

──まずは少しこれまでを振り返ってみたいと思うのですが、加藤さんは以前からよく、デビュー当時は「右も左もわからない状態だった」とおっしゃっていましたね。

加藤和樹:音楽の「お」の字も知らないような状況で、この世界に飛び込んだんですよ。歌を歌いたいという、ただそれだけの気持ちだけでした。そこからマネージャーの勧めでギターを買って弾き始めたり、既存の曲に自分で別の歌詞を書いてみたりはしていたんですが、その一方ではデビューに向けてのいろんなことがどんどん進んでいて。実力が伴っていなかったから、自分自身だけが置いていかれているような状態でしたよね。周りはプロフェッショナルな方ばかりで、その中に素人が1人いるわけですから、最初の1〜2年は特に気持ちとの戦いでした。とにかくがむしゃらに、与えられたものや要求に対して必死に食らいついていくという状況。当時はまだミュージカルもやっていませんでしたから、よく喉も壊してましたしね(笑)。

▲初回限定盤ジャケット

──そういうひとつひとつの積み重ねがあっての15周年なんですね。しかしまさかこの大切な節目となるアニバーサリーを、コロナ禍で迎えることになるとは……ですよね。

加藤和樹:そうですね(笑)。でも、気付かされたこともたくさんありました。支えてくださっているファンの皆さんはいつもとてもあたたかく、ライブやリリースイベントの握手会などではすごく力をもらえるんですね。役者だけやっていると直接お会いする機会はなかなかないんですが、ライブやイベントという空間で気持ちを共有できたりすることがどれだけ自分の力になっていたかということを、去年の自粛期間にすごく思い知らされたんです。ライブを延期するという判断は正直悔しい気持ちもありましたが、それでもライブに行くという選択をして来てくれたみんなには非常に感謝しています。もちろんミュージカルも、舞台に立てることが当たり前ではないということを思い知らされた期間だったので、より作品に向き合う姿勢というか、やはり表現者としてこの場を無くしてはいけないという使命感というか、そういうものを物凄く感じたんですよね。

──改めて、加藤さんにとって「ライブ」とはどういうものですか?

加藤和樹:役者の表現と大きく違うのは、自分自身でいられることなんです。自分の言葉で、自分自身として表現できる場所。本当になくてはならない場所なんだなと思います。今回新たに書いた「REbirth」という曲もそうですが、今自分が伝えたい思いだったり、そのときに感じている言葉だったり、そういうものをリアルに届けられる場所であり、応援してくださっている皆さんとのつながりを確認できる場所でもあります。ただ歌を歌うだけの場所ではないんですよね。

──なるほど。ではその「REbirth」が収録されている15周年記念アルバム『K.KベストセラーズⅡ』について伺っていきたいのですが、今回は全曲ライブレコーディングをされたそうですね。

加藤和樹:はい。自分の持っている良さをどんな形で届けたらいいだろう、またこの15周年のタイミングで何か今までやってないことに挑戦してみたいなという思いなどがあり、いつもライブを一緒にやっているTHE DRASTICSのメンバーと一緒に、ライブに行きたくなるような感覚のアルバムを作ってみようということになったんです。だからレコーディングも、1本のライブを作るようなイメージだったんですよね。こういうやり方は、昔だったらできなかったと思います。歌い続ける体力も含めて。でも今の自分の表現力──それこそこの15年で培ってきたものでもあると思うんですが、そういう自分の音楽の軌跡を辿ることができるような内容にもなったんじゃないかなと思いますよね。

──レコーディングはいかがでしたか?

加藤和樹:一発目に録ったのがデビューミニアルバム『Rough Diamond』の1曲目でもある「WARNING」なんですが、自分でも「これしかないな」って思う楽曲だったんです。当時まだ何もわからなかった自分が、慣れない中でミュージックビデオ撮影をしたり、レコーディングをしたり、初めてライブでこの曲を披露したりした時の感覚やその瞬間の記憶が、映像として鮮明に蘇ってきました。あとは『Addicted BOX』というアルバムの中からの楽曲。僕自身は<ロードツアー>でオケで歌ってはいたんですが、なにぶん2年間バンドでのツアーがなかったので、その作品からの楽曲はバンドにとっては新曲っていう扱いだったんですよね。リハで仕上げて歌うっていう、いわゆる本当のライブに近い作り方だったなって思いましたね。

──足りないのはオーディエンスの歓声だけ!みたいな状況だったんでしょうね。

加藤和樹:それがあると、もっともっと気分も上がるんですけどね(笑)。でも、そこもしっかり心で感じながら、レコーディングができたんじゃないかなと思います。

──ちなみに、レコーディングは結構じっくり時間をかけたんですか?

加藤和樹:いや、今回はライブ感を大切にしたかったので、レコーディングは1日です。前日にリハーサルをやって、翌日に全曲録りました。

──それ、本当にライブじゃないですか(笑)!

加藤和樹:当たり前ですけど、誰か1人でもミスったらもう1回頭からっていうことなので、途中からなんともいえない緊張感がありましたけどね。最初の方はみんな元気だから「ごめんごめん!」「じゃあ、もう一回やりましょう!」みたいな感じもありましたけど、途中から結構笑えなくなってくるっていう(笑)。

──(笑)。

加藤和樹:ライブを意識してセットリストを組んだので曲順通りに録りました。曲が進むにつれて精神的な疲労度はあるにせよ、とにかく1曲入魂。そこは僕もメンバーも同じでしたね。

──個人的には、もともと加藤さんが上京に際して歌詞を書かれた「僕らの未来〜3月4日〜」を聴いて、このコロナ禍における人と人とのつながりや大切な人を思う気持ちにも通じるものがあるなと感じました。

加藤和樹:そうなんですよ。面白いもので、今おっしゃったように曲って時が経てば成長をするんですよね。この曲は僕が上京した時の思いを書いた曲なんですが、きっとこういうコロナ禍だからこそ当てはまったっていう人もいらっしゃると思うんです。そういう意味では、決して古くならないというか、普遍的なものなのかなって思うんですよ。昔から歌い継がれている音楽もそうですが、時代や、聴いてくれている人の状況などでハマるタイミングがあると思うので、この曲もそんな風に捉えてもらえる曲になっていたら、僕にとっても凄く嬉しいことだなと思いますね。

──加藤さんが作詞・作曲も手掛けた「REbirth」についてはどうですか?

加藤和樹:生まれ変わるとか新たな自分になるという意味を込めて、このタイトルをつけました。コロナ禍になって、いい意味も悪い意味も全部ひっくるめて、自分がすごく一歩前に進めた感じがあったんですね。さっき話した、ファンの方たちへの感謝だったり、表現できる場所があることは当たり前ではないということだったりも含めて。それでもやっぱり自分が歌うことで誰かとつながっていられることだとか、歌詞にもありますが“自分だけは自分の味方でいてあげて”っていうこともそう。人と人との接触が遮断されている中ではどうしても人って孤独を感じてしまうと思うんですが、そうではなくて、こうやって音楽やお芝居、テレビもそうですが、いろんなツールを通して目で見た時の“つながり”を自分でも感じていたので、そういう気持ちを素直に書いてみたんです。

──これはコロナ禍に限らないと思いましたが、“「頑張ってね」って言葉って時々 素直に受け取れないことあるよね”という歌詞も、凄く心に響くものでした。

加藤和樹:そう、みんな頑張ってますからね。頑張ってるのに「頑張って」って言われると、意外と素直に受け取れなかったりする自分もいたんですよ。(言ってくれる人の)気持ちはわかるんですけど、どうしても「いや、頑張ってるよ!」って思ってしまうというか。

──そうですね。

加藤和樹:この15年の中で、デビューして間もない頃のライブなんかは『テニスの王子様』で多くの人に自分の存在を知ってもらったということもあったから、ある意味イメージを大事にしなきゃって頑張ってた。でも、自分自身としてライブをやっているのに、“加藤和樹”として見られていないような食い違いというか、葛藤もありましたよね。本音が言えないとか、本音で歌えないというか。

──なるほど。

加藤和樹:もともと自分は、カッコつけるのが得意じゃないんですよ。でもアーティストとしてしっかり立って、みんなに憧れられるような存在じゃなきゃいけないっていうことも理解できる。自分の憧れであるB'zの稲葉さんのような、孤高のアーティストでありたいという理想もあるんだけど、稲葉さんは稲葉さんだし、自分は自分だしっていう思いもあるから、そこもまた葛藤で。

──その乗り越え方って、正しいかどうかの答えというよりも、自分が納得できるかどうかだったりしますよね。

加藤和樹:「ファンは友達ではない」というマネージャーの言葉は大きかったです。友達のような感覚は大事なんだけど、やっぱりアーティストとして引っ張って行かなきゃいけない。じゃあそのアーティストとして自分は何をみんなに伝えたいか、どういう自分でありたいか。それを決めるのも自分自身だからこそ、作られたものにはなりたくないという思いが、今も常にありますね。

◆インタビュー(2)へ

この記事の関連情報

【ライブレポート】加藤和樹、ゲストと共に迎えた人生初のバースデーライブを完走。2024年最後のライブの発表も

【ライブレポート】加藤和樹、「これからも歌い続けることで目には見えないそのエネルギーを皆さんの心に届けていければ」

加藤和樹、2か月にわたる3シリーズのツアー完走

【ライブレポート】加藤和樹、ノンストップで駆け抜ける8年ぶりファン投票ライブ「声の力を改めて感じた」

加藤和樹、8年ぶりのファン投票ライブ<Count Down KK>開催

加藤和樹、Billboard Liveで“祝・W成人”バースデーライブ開催

【ライブレポート】加藤和樹、5年ぶり声出し解禁ライブツアー「みんなの声が自分を突き動かす」

加藤和樹、ライブツアー<Liberation>開幕。5年ぶりの声出し解禁

【インタビュー】加藤和樹、ライブへの想い「お互いにエネルギーをチャージしていけたら」