【レポート】フジロック完全復活。苗場に広がった別次元の祝祭空間

しばらくまだ余韻に浸っていたい。SNSでも同じような声がいまだに寄せられているのも無理もない、2022年から1年ぶりのフジロックだが、規制も一切ない本来のフジロックは、2019年以来4年ぶりだったのだから。コロナ禍により2020年は開催延期、国内アーティストのみで構成され深夜のアクトもなかった2021年、海外アーティストも出演すると共にRED MARQUEEの深夜枠が復活するなど「いつものフジロック」を目指した2022年。そして2023年5月8日から新型コロナウイルス感染症は5類感染症に移行。感染症対策に対する歓声やディスタンスや収容人数の問題をはじめ、入国制限、経済、世論、音楽の役割など、未曾有のコロナ禍により生じたり浮き彫りになったさまざまな事象、そして次々と変わる国の政策に対してその都度画策してきたフジロックは今年、遂に完全復活した。1999年よりフジロックの地として定着した苗場に広がったのは、2020年以前のフジロックとはまた別次元の祝祭空間だった。

フジロック事務局の終了報告によると、7月28日(金)29日(土)30日(日)に開催された26回目のフジロックは、7月27日(木)の前夜祭から延べ4日間で114,000人が来場したという。11のステージに200を超えるアーティストが出演し、入場ゲートの手前に広がる入場無料のエリアでありながら、音楽はもちろん、サーカスやお酒なども楽しめる大人の遊び場としてファンの多い「THE PALACE OF WONDER」が4年ぶりに設置されたこともフジロック完全復活の所以だ。深夜になると、そこには懐かしい得体の知れないエネルギーに溢れた非日常空間が広がっており、加えてエリアの外からも見えやすい開放的な作りになっていた。若手アーティストによるステージ「ROOKIE A GO-GO」が脚光を浴びるのも嬉しく、そしてやはり、深夜にフレッシュなエネルギーが無軌道に放たれる光景は何ものにも代え難かった(山形県出身の20歳の作曲・ピアニスト・シンガーソングライター、北村蕗が一人で作り上げていたダンス空間に特にセンスを感じた)。

ヘッドライナーのザ・ストロークス、フー・ファイターズ、リゾをはじめ、たとえばフードエリアOASISの一角にあるGAN-BAN SQUAREに砂原良徳、PYRAMID GARDENに加藤登紀子が出演するなど魅力的なステージが多く、3日間くらい寝なくても大丈夫かな?という無謀な考えも一瞬よぎるほど会期前は散々タイムテーブルと睨めっこし、この感じも懐かしいと嬉しい悲鳴をあげた。ステージ移動のイメトレもし、いざ迎えた初日の感慨深さというのは筆舌に尽くしがたく、晴天もフジロック完全復活を祝しているようだったが、この後、珍しく3日間ほぼ雨が降らず、ある程度備えていたものの暑さとの戦いが生じたため事前のイメトレも却下する場面がたくさん生じることになった。そのため、心の余裕を持つことや工夫したり助け合う経験を味わい、この野外フェスにまた根源的な人生訓を教えられたのだった。

入場ゲートに向かうと、ゲート直前に設置された立て看板で、フジロックの兄弟フェスである<朝霧JAM>(今年は10月21〜22日に開催)の出演アーティスト第一弾が発表されていた。フジロックが牽引し、コロナ禍前までは日本の津々浦々で開催されてきた音楽フェスも、この2、3年は開催されるか否かが時々の状況次第だったが、堂々設置される看板から、翻弄される季節が過ぎたことも目の当たりにする。入場ゲートでも、もう何かに妨げられることもなく、満面の笑顔をスマホで収める人々で溢れかえっていた。ちなみに、7月11日にBS-TBSで放送された番組『X年後の関係者たち~あのムーブメントの舞台裏~』でフジロックが特集され、さらに会場にはNHK『ドキュメント72時間』やNHK『100カメ』の取材が入っていたようで、今年のフジロックの注目度とフジロックの浸透度合いを再確認した。

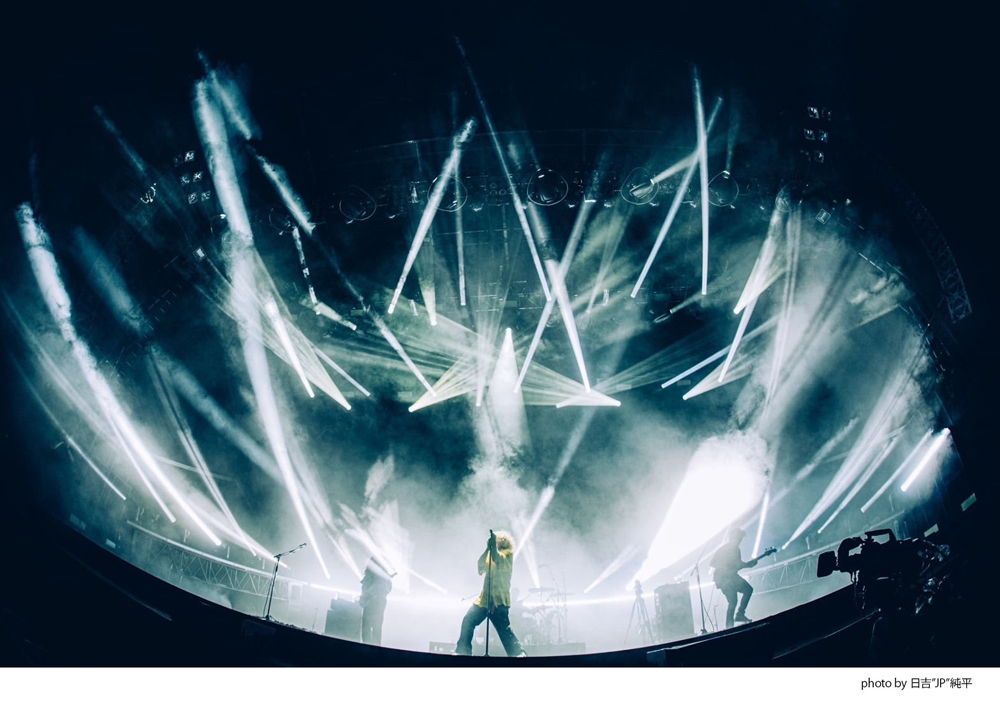

GREEN STAGEのトップバッターを務めたのは、FEVER333。2017年に「アクティビズムとしてのアート」というミッションのもとに結集した彼らだけあって、そのアグレッシブなパフォーマンスには純粋に活力を貰う。2018年の土砂降りのWHITE STAGEで繰り広げたステージの記憶と共に、絶叫気味の「Song 2」カバー披露や、ラストソングではPA卓の照明の高台まで上がったりと全開のステージで2023年のフジロックの火蓋を切ってくれた。このライブ終わりのとき、筆者の横を通り過ぎた古参ぽい中年男性が「3年我慢してたからさ、やっとフジロックって感じするよ!」と連れの人に興奮気味に語りかけた言葉には大きく頷いた。続いてGREEN STAGEに登場したフジロックの名物である箱バン、ROUTE 17 Rock’n’Roll ORCHESTRAは、今年は「feat. 奥田民生、トータス松本、土屋アンナ、Doul」として、今年のテーマである60年代後半から70年代前半のロックンロールをLed Zeppelinの「Immigrant Song」から存分に響かせた。

フジロックの生みの親であるSMASH日高正博氏の「日本におけるバケーションの取り方を変えたい」という願いが投影されたかのように、平日の金曜日からの来場を誘発するように初日は観たいアクトが多かったように思う。昨年の<朝霧JAM>で虜になった君島大空はFIELD OF HEAVENに西田修大(G)、新井和輝(B)、石若駿(Dr)とともに合奏形態で出演。太陽が照りつける中で繊細かつ大胆に音を重ね続け、君島の危うく鋭い歌声も相まって脳がグラつく思いがして満たされた。『マッドマックス 怒りのデス・ロード』をも思わせる仮面をつけて代名詞のバイオリンと共にWHITE ATAGEに登場したスーダン・アーカイブスは、R&B〜アフリカ〜エレクトロニックを横断するアーティスト。音源よりも、バイオリンの鳴りがパーカッシブだったり肉感的で未知のステージだった。同じくオルタナティブなアーティストといえば、イブ・トゥモア。サイケデリックな音像は美しく怪しく、RED MARQUEEは時に天国のように、時に地獄と化し、イブ・トゥモアの一挙手一投足に観客が沸く光景はいかにもグラム・ロックらしい。1枚ずつ衣装を脱いで解き放されてゆき、最後はパンツ姿というパフォーマンスもドラマティックだった。

身を滅ぼすだけだから、観たいライブを欲張るのは禁物というのがフジロックの定説だ。だが、自分が心に決めたアクトを諦めることはできず、そんなふうにして一人ひとりが能動的に自分の道を選び、参加者の分だけ夏の思い出が生まれるのがこの3日間。だから筆者も、RED MARQUEEのeastern youthとWHITE STAGEのTohjiの出演時間が丸被りしているタイムテーブルを見た時は愕然としたが、初日だからまだ体力があるはずという一点に賭けて、はしごした。マントに身を包み、ステージではなくPAブースの前でパフォーマンスをスタートさせるなど気合いも入っていた初出演のTohjiから、連れ同士で観覧してる人々もあまり私語はなく、大切な何かを確認するように観客が拳を突き上げていた我らがeastern youthを拝み、英気を養った。この後も、GREEN STAGEの大きなステージにぽつんと立つマイクスタンドに向かうダニエル・シーザーに感動。コンテンポラリーR&B〜ソウルの芸術的な歌声を集中力抜群に響かせ、その深淵な雰囲気から2017年のザ・エックス・エックスを思い起こした。

今年ライブを観ていて感じたのが、やはり大きな歓声と、それに応えるアーティストとの間に生まれるシナジーだった。その意味でもヘッドライナーのステージのダイナミズムは本当に凄まじかった。2020年のフジロックに出演予定だったため、実に待ち侘びていたストロークスのステージは「The Modern Age」から始まって「Last Nite」で締めくくられたのだから泣けた。デビューアルバム『イズ・ディス・イット』から20年強。ロックンロール・リバイバル”という一大ムーヴメントを巻き起こし、アークティック・モンキーズやフランツ・フェルディナンドにも影響を与えた存在としての貫禄はありながら、諦観とエモーションが同居するジュリアンの歌声も演奏も、堂に入ることを嫌うようで心底かっこよかった。そんなストロークスのライブ中に、すまなさそうに人混みを通る小さな子供を擁する家族づれが行く道を照らしていたのがそばでその様子を見てた赤の他人の懐中電灯というのも、フジロックらしかった。都会のように時間や場所や資産を奪い合うのではなく、助け合うという現象が自ずと起こるユートピアのような空間がフジロック会場であることを今年も確認する。これだけライブの思い出を熱心に語っているものの、ライブステージにすら執着しない自由度こそがフェスの醍醐味だ。そして、自由なのにクリーンで秩序が保たれている稀有な空間がフジロックである。コロナ禍で失いかけたからこそ、今年のフジロックには大らかさが再び戻ってきたような気がした。

今年のボードウォークは、忌野清志郎、ジョー・ストラマー、アベフトシ、ルー・リードなどフジロックで馴染みのロックスターの名札が森林に掛けられてて、まるで彼らが見守ってくれるようなロックの森と化していたのだが、そこにはテイラー・ホーキンスの名前もあった。二日目のヘッドライナーとして登場したフー・ファイターズは、デイヴ・グロールがいつにも増してエネルギッシュで、観客の歌声もいつにも増して大きかった。さらに、同日出演していたアラニス・モリセットをステージに呼び込み、先日亡くなったシネイド・オコナーの楽曲のカバーも演奏された。

通しの参加者にとっては、3日間の疲労も吹っ飛んだのが最終日に大トリを飾ったリゾのステージ。低音も高音も本当に自在に歌い操る歌唱力、ダンスしたりフルートを吹いた直後も全く息切れしない脅威の肺活量、そして「You are special、Nippon!」と呼びかけるなど、すべての人をエンパワーする彼女のライブを体験すればきっと誰もがポジティブになってしまったすごい1時間強。ステージは20分ほど押して始まったが、そんなのも吹っ飛んだのは言うまでもない。ファンへのサインタイムも挟みながら、最後の曲「About Damn Time」まで一瞬たりともダレることのないグラミーアーティストによる現代のエンターテイメントの最高峰を観た。

今年のフジロックといえば、GREEN STAGEへの若手日本人アーティストの抜擢が光っていて、才能をフックアップすると共に、日本屈指の世界的音楽フェスとして日本のアーティストを世界に紹介する意志も感じられた。羊文学、SUPER BEAVER、never young beach、そしてGEZAN with Million Wish Collective。GEZANは、ROOKIE A GO-GO出演から始まったフジロック・ストーリーを地でいく集団であり、遂に立ったGREEN STAGEで放った「いつまで清志郎に頼ってるんだ」という強烈な投げかけも、ただでさえ大所帯の編成であったが、「BODY ODD」で踊ってばかりの国の下津光史やTOSHI-LOWが次々とステージに登場して絶唱する姿も、朝イチにもかかわらず観客が詰めかけた光景も、いつの時代も音楽が革命であることを伝えていた。

また、ここ数年にわたりジャパニーズ・ヒップホップシーンを牽引しながら、先日解散を発表したBAD HOPの最初で最後のフジロックでのパフォーマンスも堂々GREEN STAGEで披露された。ルイス・キャパルティが出演キャンセルした枠へ、SMASHの満場一致でオファーが決定したという。初のバンドセットという気合いの入れようでRIZEの金子ノブアキ(Dr)、KenKen(Bs)、the HIATUSのmasasucks(Gtr)、さらに伊澤一葉(Keys)による破壊力のあるロックサウンドと融合し、フジロックというステージにしっかりアジャストさせ、オーディエンスに対して丁寧に自己紹介する礼儀も含めて、インディペンデントでここまで磁場を広げてきた彼らの功績が改めて納得できたし、個々の活躍にも期待が高まった。1曲目は名詞のような「Kawasaki Drift」。日本のエンタメ界における数少ない若きカリスマ、T-PablowのあのバースにGREEN STAGEの緊張感が一気に増した瞬間はさすがだった(その後のMCで、娘たちに呼びかけていたPablowの姿はきっと誰もがジンときてた)。

対して初日は、フジロック初出演の矢沢永吉もGREEN STAGEに登場。アーティストグッズのブースにラインナップされたタオルや、白いスーツを着て駆けつけたファンの姿も特別だった。9月には74歳を迎える自身について言及し、「ストーンズにできて、矢沢にできないわけない」とニクい笑顔を浮かばせたが、そのキレキレのパフォーマンスには驚いた。

個人的ベストアクトは、WHITE STAGEのルイス・コール。昨年12月の単独公演と同様に太田垣正信(Tb)、MELRAW(As)、武嶋聡(Fl)、陸悠(Bs)、佐瀬悠輔(Tp)、馬場智章(Ts)、TOHO(Tub)といったホーン隊それぞれにソロをとらせたミュージシャンシップや、ノウアーのジェネヴィーヴ・アルターディをはじめとする3人娘によるコーラス、ダンス、馬のお人形に乗っての暴走などのオルタナなエンタメ性があり、それを楽しむルイス・コールはドラムのプレイになると惚れ惚れするほどとてもカッコよかった(マリオがプリントされたパーカーの絶妙な丈感に目を奪われながら)。ステージも自由でDIY精神に溢れていた。だが泣く泣く途中で切り上げてRED MARQUEEに向かったのは、フライング・ロータスが主宰するレーベル〈Brainfeeder〉と契約したばかりの長谷川白紙を観たかったから。複雑な楽曲にもかかわらずラップトップ、鍵盤、歌唱を操り続ける姿に瞳孔が開く思いがして、秒ごとに突然性と調和が襲いかかってくる創造性に溢れたステージに驚愕する。さらにこの日は、GAN-BAN SQUAREで砂原良徳、Q/N/K(QN+N/K a.k.a.菊地成孔)を見るという贅沢な時を過ごして、深夜に無双状態に入った。

「フジロックはどのライブにも人がたくさんいるなぁ」とびっくりしていた初参加者らしきお客さんの会話のように、ラインナップは隅々まで素晴らしくて新しい発見もたくさんあった。全長4kmに及ぶ広大な会場に点在するステージの中でも、その名の通り理想郷の趣のステージFIELD OF HEAVENに2日目の終盤に続いて登場したゴーゴー・ペンギン、UAの流れは、インストと歌声それぞれの表現の無限の可能性を目の当たりにした。家族連れも多く、今の知名度からするとWHITE STAGEでは入場規制も当然だったのが初登場のVaundy。灼熱とハイパーポップにより本当に脳味噌が溶けそうだった100 gecsや、パーティー感も織り交ぜながら洗練されたブラックミュージックの現時点での集大成のようなアンダーソン・パークとノレッジによるノー・ウォーリーズが登場し、ノスタルジーに溢れたウィーザーのパフォーマンスをみんなで楽しんだのもWHITE STAGE。また、悲鳴にも似た歓声が度々起こり、カレンOのカリスマ性はさすがだったフジロック17年ぶりのヤー・ヤー・ヤーズはRED MARQUEEに登場。Ryoji IkedaやFKJも登場したこのRED MARQUEEにはきゃりーぱみゅぱみゅが最終日の夜に出演し、フジロックのバラエティを体感。中田ヤスタカが特別に作ったというノンストップDJミックスは、ラストの「ファッションモンスター」までヒット曲の応酬だった。他にも、苗場食堂のCOMEBACK MY DAUGHTERSからのRAZORS EDGE、Day Dreamingのラッパ我リヤからのスケボーキングという流れ作りは、シーンや世代を紹介していた。

GYPSY AVALONを通りかかったときに観た城 南海や、OKI & Rekpo with 沼澤尚 + 内田直之のパフォーマンスがとてもプリミティブで素晴らしかった。北と南の調べを体験できて、土地土地に音楽があることや、自然について思いを馳せた。GYPSY AVALONは、フィールド全体の電力をバイオディーゼル、太陽光等のソフトエネルギーでまかない、CO2排出量の削減に取り組んでいるNEW POWER GEAR Fieldにある。ビリー・アイリッシュが<ロラパルーザ>でヘッドライナーのステージに太陽光発電システムを導入したことも記憶に新しいが、フジロックは常に社会問題と向き合い未来を見据えてきた。

ステージ以外にたくさんの楽しみがあるのも、フジロックが音楽イベントとは一線を画す音楽フェスティバルであることを象徴している。廃校となった地元・三国小学校の古いピアノが、誰でも弾けるストリートピアノとして木道亭に復活した「森のピアノ」は実にいい雰囲気で、原田郁子やTAIHEI(Suchmos/賽)らアーティストによる特別ステージも行われた。

常にアップデートされ、足を運ぶたびに新しい楽しさが待っているのがフジロック。今年は、ファミリーマートのオリジナルブランド「コンビニエンスウェア」とのコラボグッズも販売された。ちなみに参加者もアップデートしており、釣り人が着るようなポケットがたくさん付いているメッシュのベストを着る若者が多くて心の中でメモった。モアファンとしては、OASISエリアのいいちこのブースも盛況で、ストップウォッチを「11.15秒」で止めるチャレンジを他人同士でも一喜一憂しながら楽しんでいた。このOASISをはじめ、ゲート前のYELLOW CLIFF、川の間近でチル感満載のところ天国、最果てに位置するが屋根付きフードコートもあり快適なORANGE CAFÉなどのフードエリアも大盛況で、苗場食堂のとろろめし、下町バルながおか屋のラムチョップ、森のハイジカレーの鉄板メニューはもはやフジロック名物と化していて、個人的には“nacre”の仙台牛ガーリックライスが、朴葉の上にライスが乗ったビジュアル面からも食欲をそそった。キネマおじさんのやばい一人芝居や、こどもたちが口をポカンとあけて見つめ続けてしまうボールド山田のスタチュー、お客さんも巻き込みながらフレディ・マーキュリーネタで楽しませるフレディーノなど、噺家や大道芸人も帰ってきたフジロックを盛り上げたメンバー。

また今年は苗場でも記録的な暑さが続いたため、場内に流れる川も大人気スポットとなった。人々は水の冷たさに癒され、石を積み続ける子供を見守る母親の優しい眼差しがあり、ゆったり水面を眺め続けるいろんな国の人の姿があり、そんな自然のもとでは多様性という言葉の存在自体も陳腐に思えた。

前述の『X年後の関係者たち』にVTR出演した日高さんが、初参加者にとっての見どころを聞かれると「空見れば?綺麗だよ」と言って微笑み、そうすればいろんな音楽が流れてくるから音に導かれて進めばいい、と続けたように、システムに覆われた都会を離れ自然に身を置き、自由と音楽を味わうフジロックの価値観をより一層、噛み締めた今年。そこにあったのは正真正銘、本来のフジロックだが、コロナ禍前と同じフジロック体験ではなかった。なぜなら我々は、あの戸惑いや悔しさを経た延長線上に立っているからだ。YUKIが最初のMCから、シャボン玉みたいなのが飛んでて感動して泣きそうになったよと語りかけていたが、今年の会場は思わず涙がこぼれそうなトリガーで溢れているような気になってしまった。最終日の恒例として、入場ゲートには「SEE YOU IN 2024!!」の文字が掲げられていた。その一文の重みと喜びを思いながら、再会を強く心に誓った。

文:堺 涼子

◆ ◆ ◆

この記事の関連情報

【ライブレポート】フェスの改革と変化。音楽フェス文化を次世代へつなぐ<フジロック>の現在地

【ライブレポート】感嘆のようなどよめきと「キラーズすごい…」という呟き

【インタビュー】Amazon Music、<フジロック'24>を完全無料で独占生配信するワケ

<FUJI ROCK FESTIVAL’24>、前日7月25日(木)は入場無料の前夜祭

【インタビュー】進化し続ける<フジロック フェスティバル>、変わらないのは「無駄」なこと

<FUJI ROCK FESTIVAL’24>、Prime VideoとTwitchで無料独占生配信

<フジロック'24>、最終ラインナップとタイムテーブル発表

<フジロック'24>ラインナップT-shirt5種類、加えてゴンちゃんロンパースも登場

<フジロック'24>第4弾でくるり、KING KRULE、Awich、syrup16g、渋さ知らズオーケストラ