【連載】Vol.078「Mike's Boogie Station=音楽にいつも感謝!=」

ザ・バンド リトル・フィートのロック魂を伝えるザ・ウェイト・バンドの素晴らしいLIVE!

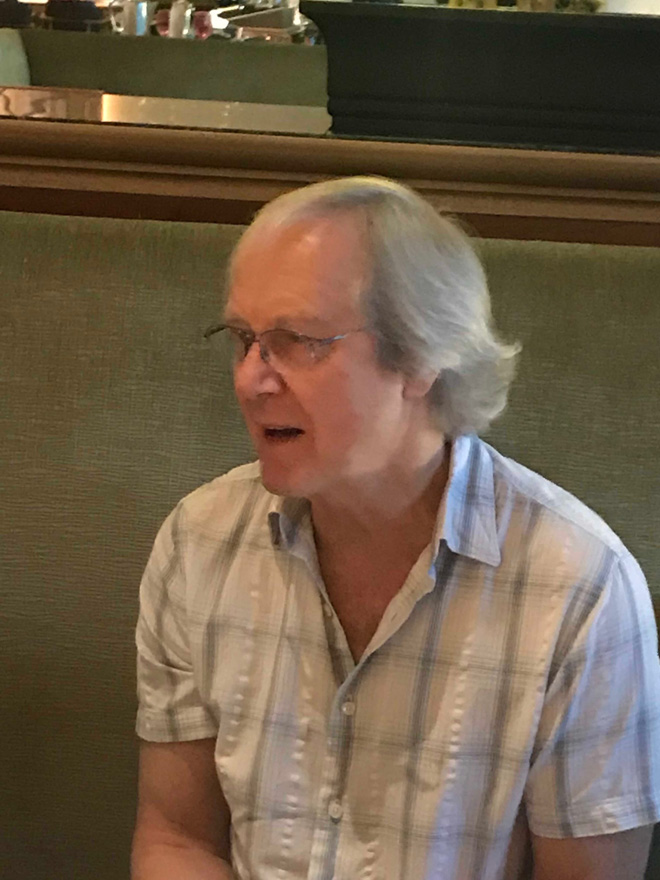

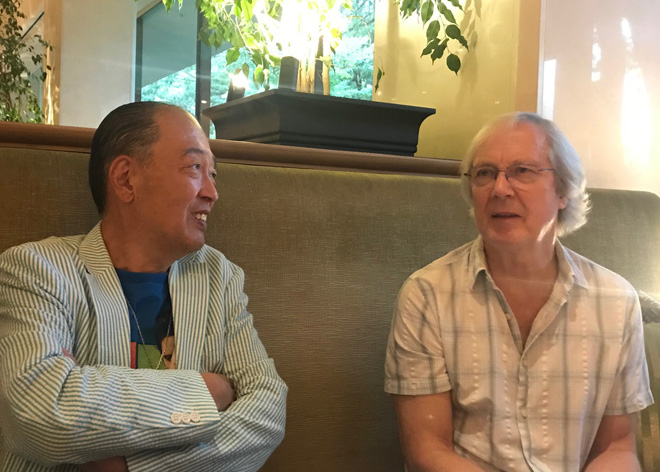

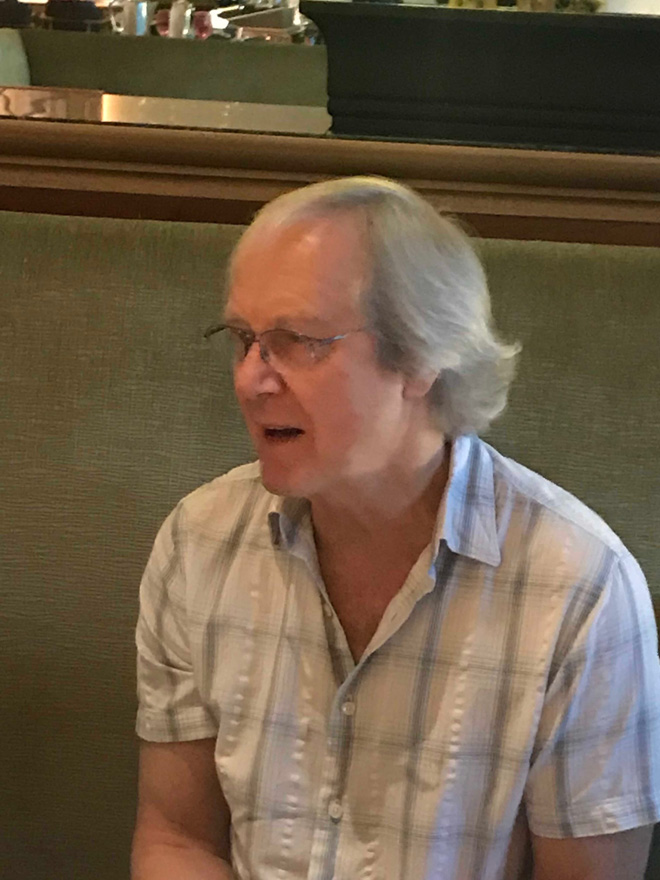

◇PT1 ザ・ウェイト・バンドのリーダー 元ザ・バンド ジム・ウィーダーにインタビュー 8月30日

Mike:ようこそ日本へ、これで3回目の来日となりますね?

Jim:ええ3回目、最初の2回はザ・バンドのメンバーとして来ました。今回はザ・ウェイト・バンドとしての来日です。これは新たなバンドで、今年で活動7年目になります。デビュー・アルバム『ワールド・ゴーン・マッド』も発表したばかりです。

M:昨夜の大阪公演(8月29日)はいかがでしたか?

J:とても良かったです。観客の皆さんも一緒に歌ってくれ熱狂的で素晴らしかったです。ファースト・ショウはソールド・アウト!

M:アルバム『ワールド・ゴーン・マッド』素晴らしい出来!まさにアメリカン・ロックはこれだということを立証!!またロックのルーツの継承、そしてザ・バンドというバンドの伝統を見事に表現している作品集です。貴方自身、このアルバムをどういった思いで制作しましたか?

J:Mikeが今言ったこと、それが私の目指したところ全てです。私は何曲か曲作りをしましたが、ザ・バンドのウッドストック・サウンドにピッタリはまるような曲作りを常に目指していました。これはとても大切なことで、違ったサウンドにならないよう心がけました。ですからアルバムのための曲作りにあたって、“反抗的”なものにしたかったし、そのうち何曲かにはとても政治的なメッセージがあります。ニュー・アルバムではありますが、ザ・バンドのクラシック作品と同じようなサウンドにしたかったのです。私たちは「The Weight」や「Up On Cripple Creek」を演奏し、「Heat Of The Moment」や「Rag Mama Rag」も演奏しますが、それらがピッタリはまります。それが実に上手く出来たと思いますヨ。

M:アルバム『ワールド・ゴーン・マッド』についてお聞きします。まずジャケットですが、都会近郊の牧場の中に地球儀に乗った象が居て、その地球儀が南北にヒビが入っている。これには何か深い意味が隠されているのでしょうか?

▲CD『ワールド・ゴーン・マッド』 提供:ヴィヴィッド・サウンド

J:あの象の絵は面白いですよ。あのヒビはよく見るとワシントンD.C.のところに入っているのです。「World Gone Mad」の歌詞は、人々が嘘を本当のことようにでっち上げて、お互いに陥れ合うという内容です。そして私たちには現在そういうことを平気で行う大統領がいるのです。

M:このアルバムでは貴方やマーティ・グレッブの作品が中心に収められていますが、特にお薦めのナンバーは?僕はバラードチックな「I Wish You Were Here Tonight」が好きです。

J:「I Wish You Were Here Tonight」は私がザ・バンドに加入した1985年に、ジョン・サイモンとウッドストック・スタジオでデモ・レコーディングしました。素晴らしい楽曲だと思いましたが、ザ・バンドの作品としては陽の目を見ませんでした。私はこれがとても気に入っていたので、アルバート・ロジャースに聴かせたところ、彼もとても気に入ってくれました。

M:グレイトフル・デッドの「Deal」、ボブ・ディランの「Day Of The Locusts」を取り上げています。その選曲理由をお願いします。

J:ボブ・ディランやグレイトフル・デッドの楽曲も今まで幾度となく演奏しましたが、「Deal」はそのギター・リフをブライアン・ミッチェルに聴かせると大層気に入り、それで収録してみました。「Day Of The Locusts」はドラムスのマイケル・ブラムのお気に入りの楽曲で収録しました。あと「Common Man」は私がリヴォン・ヘルムとジョー・フラッドとの共作したものです。これは1990年代にアルバム『Jericho』制作中にデモ・レコーディングしたのですが、ザ・バンドのレコードにはならなかったので、歌詞を変更しブリッジ部分を加えて今回レコーディングしました。

M:ところで僕は「You're Never Too Old(To Rock ‘N Roll)」がとても気になります。この作品はリヴォン・ヘルムと貴方、そしてブライアン・ミッチェルとの共作になってます。タイトルからして気になって・・・(笑)作った背景を説明してくださいますか。

J:これもオリジナルは違う歌詞でした。この作品もザ・バンドのアルバムには収録されずデモだけだったんです。ブライアン聴かせると、彼がとても気に入って、そこでちょっと歌詞を書き換え曲にも手を加えて仕上げたのです。

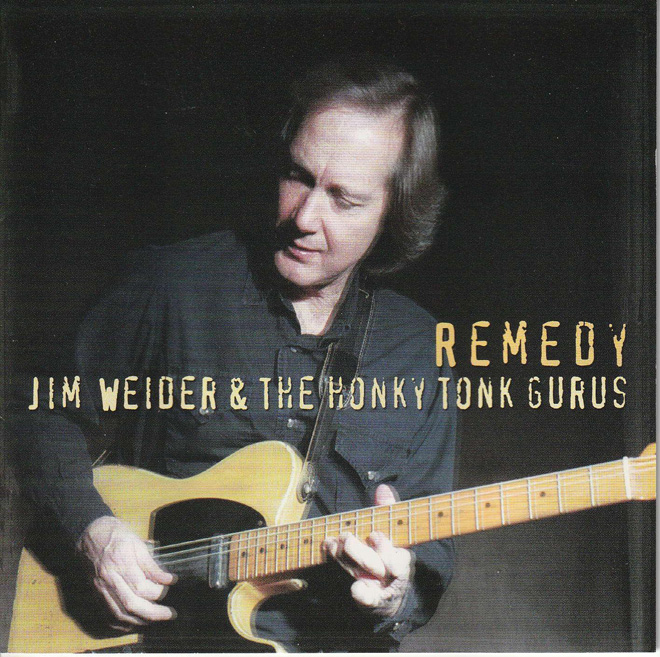

M:「Remedy」は貴方とカナディアン・ロッカーのコリン・リンデンと共作。1993年のザ・バンド(ジム在籍時)のアルバム『Jericho』のオープニングを飾ったナンバーですね。そして2002年の貴方のアルバム『Remedy』にも収録されました。US盤ボーナス・トラックにこの曲を選んだ理由お願いします。

▲CD『Remedy』from Mike's Collection

J:たまたまウッドストックの傍にあるダリル・ホールの家にいたのですが、これをレコーディングしてみようとなって、そこでたった一度だけプレイしました。勿論ライヴ・トラックですよ。その出来の良さに非常に満足して即アルバムにこれを加えました。

M:日本盤ボーナス・トラック「The Weight」は圧巻です!マイ・フレンドKaz Sakamoto(ヴィヴィッド・サウンド)にも言ったけど、これは素晴らしいアイディア。これには日本のファンは大喜びしています。

J:「The Weight」はブルックリン・ボウルでの演奏で、今年1月のライヴ・トラックです。良い出来だったのでボーナス・トラックとして収録したんです。昨夜の大阪でも演奏しましたし、東京でも勿論演奏しますよ。

M:改めてザ・ウェイト・バンドが結成される経緯を教えてください。

J:私はリヴォン・ヘルム・バンドで演奏していましたが、リヴォンが亡くなってしまったので、私は自身今後何をやりたいのかを模索していたのです。リヴォン以前の私はインストゥルメンタル音楽を演っていました。そこでジミー・ヴィヴィーノとガース・ハドソンと一緒に“ソングス・オブ・ザ・バンド”と銘打って、いくつかのショウでザ・バンドの楽曲などを演奏したところ、これがとても上手くいったのです。本当のザ・バンドの音楽を聴きたがっている人々がいたんですね。そこで、もっと公演しようと思い立ったわけです。これがまた上手くいって、どの公演の観客の反応も素晴らしかったのです。それで更にライヴを続けました。そして私たちはオリジナル・レコードも制作して、私が以前いたバンドのカバー・バンド以上のものになりました。じゃあ、オリジナルも演ってみようというとこから、このバンドが始まったのです。

M:セカンド・アルバムの予定は?

J:既に何曲か書き始めていますよ。マット・ザイナーとも数曲手を付けています。彼は以前ディッキー・ベッツとプレイしてた素晴らしいヴォーカリストであり上手いキーボード・プレイヤーです。今は彼と書き始めた楽曲を仕上げなければなりませんが、出来れば来年の春頃までにはアルバムを満たすだけの楽曲仕上がればと思ってます。作曲は集中して取り組む必要がありますからね。そこら辺から降って湧くのではなく、アイディアが湧いてもそれを形にしなければならないので、時間が必要なのです。ツアーの合間に時間を見つけて、更にインスパイアされてアルバム1枚分の楽曲を仕上げなければなりませんね。来年の春にでも発表できれば、私はとてもハッピーです。

M:現在のメンバーに至った経緯とゲストのリトル・フィートの二人(ポール・バレアとフレッド・タケット)についてもお願いします。

J:マット・ザイナーはいちばん新しいメンバーです。マーティ・グレッブが抜けてしまいましたが、幸運にもマットが加入してくれました。もちろんリヴォン・ヘルム・バンドで一緒だったブライアン・ミッチェルがいますし、ジェイソン・ムラーズとプレイしていたマイケル・ブラムは素晴らしいドラマー、そしてシンガーです。私の旧知のアルバート・ロジャースは凄腕のベース・プレイヤー。キーボード・プレイヤーが2名いますが、ザ・バンドのようなサウンドにするのには不可欠なのです。全員がしっかりしたルーツ・スタイルを持ち、ブルースやR&Bを理解して、ウッドストック・サウンドを作り上げているのです。ポール・バレアとフレッド・タケットとはミッドナイト・ランブル・バンドで一緒に毎冬ジャマイカに行って公演するのを何年か続けていたのですが、私たちが4昼夜連続のミュージック・キャンプを催した時にポールとフレッドにはスペシャル・ゲストとして出演して貰いました。2人とも素晴らしいミュージシャンです。

M:ここでからは貴方の音楽足跡をお聞きします、シクヨロ!1950年12月1日ニューヨーク州ウッドストック生まれ。音楽との初めての出会いは?

J:私はいつも音楽大好き人間でしたが、エルヴィス・プレスリーの「Hound Dog」でキマリ!でした。のちにスコティ・ムーアとD・J・フォンタナと一緒にレコーディングもしましたし、スコティ・ムーアとはステージで演奏する機会もありましたが、最高にシビレましたよ!All The King's Menの『Deuce And A Quarter/Scotty Moore and D.J.Fontana』にキース・リチャーズとレコーディングに参加しました。ベンチャーズなどのギター・インストゥルメンタル・バンドも好きでしたが、やはり私にとってはエルヴィスこそ音楽への入口でした。

M:いつ頃からロックンロールと親しむようになったんですか。

J:初めてロックを聴いたのは7~8歳の頃。ジェリー・リー・ルイス、リトル・リチャード、カール・パーキンス、チャック・ベリーなどです。ロックンロール創世記で、とてもいい時代でした。誰だっけなあ、あるラッパーが「音楽にギターなんか要らない!」と言ってたけど、「何言ってんだよ?ロックンロールだぜ!」ですよ。ハハハ。

M:11歳の頃ギターを始めたとか、そのきっかけは?

J:父親がギターを弾いていたのです。そしてビートルズやベンチャーズなどを観て、自分もギターを弾いてみようと思いました。もちろんスコティ・ムーアやリッキー・ネルソンのギタリスト、ジェームス・バートンなどをテレビで観てました。当時テレビでは多くのロックンロール番組が放映されていました。そこに登場するアーティストから多大な影響を受けました。ギターで弾いた最初の曲はベンチャーズの「Walk Don't Run」「Pipeline」といったシンプルですぐに演奏できるもので、それからローリング・ストーンズの「Satisfaction」などリフのあるもの。ギターはほぼ独学で、何度かひとにコードを教わったことはありましたが、レコードの回転を落として学びました。ベンチャーズは今でも日本で人気が高いと聞いています。ライヴを見てみたいですね。彼らの音楽が大好きですから。

M:その音楽シーンが大きく変革していく1960年代という時代にブルースやソウル・ミュージックも聴くようになったんでしょう。

J:はい、高校時代でした。1960年代初期~中期にかけてローリング・ストーンズがシカゴ・ブルース・プレイヤーから学んだ楽曲、ブルースを数多く取り上げていました。私たちはイギリスのバンドを通じてブルースを聴いていたわけです。アメリカ北部山岳地帯の白人の私なんかは、本物のブルース・プレイヤーではなくイギリスのバンドを通じてブルースに親しんだのです。一方リヴォンはアルバート・キングをガンガン聴いていました。何故ならアルバートはリヴォンが住んでいたエリアの出身だからなのです。私はストーンズはじめヤードバーズやアニマルズなどのイギリスのバンドからブルースを知ったのです。

M:ビートルズはどうでしたか?

J:ロックンロールを自分で演奏する気にさせることに大きな影響を受けました。大好きでした。素晴らしい音楽です。

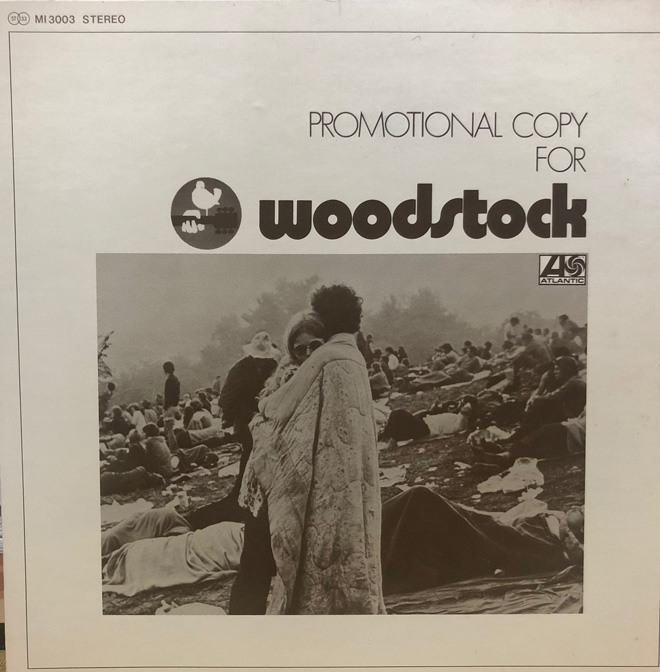

M:1969年にウッドストックを体験。一番印象に残っているアーティスのパフォーマンスは?

▲LP『Woodstock』 from Mike's Collection

J:友人たちと寝袋を持って3日間ずっといました。とてもエキサイティングでしたよ。私にとってローカル・ヒーローだったザ・バンドを観れるのですから。更にスライ・ストーンは凄かったです。ジョー・コッカーも素晴らしかった。いい時代、そして素晴らしい時間でした。もう二度と出来ないでしょう。ジミ・ヘンドリクッスの有名なパフォーマンスも観ましたが、早朝で観客みんな疲れて燃え尽きた状態だったこともあり、個人的にジミはすごく楽しみだったのですが、それほど印象に残らなかったです。ただし「Star Spangled Banner」の演奏はその後伝説となり、彼のパフォーマンスはそこに全てが集約されていると思います。しかし私は前夜のスライ・ストーンのパフォーマンスでぶっ飛びました。実はマイケル・ラングから私たちにニュー・ウッドストック・フェスティバル2019で演奏して欲しいと依頼があり是非やりたいと応えたのですが、、、未だに返事もなく実現されませんでした。ウッドストック・フェスティバルの起源は同じ場所で催されていた

“サウンド・アーツ”というものが始まりで、高校生の時に週末の野外コンサート行ったものです。そこでジョシュア・ライト・ショウやプロコル・ハルムなどを観ました。そういった様子を観たマイケル・ラングが、これはいけると思って大規模にしたのがウッドストック・フェスティバルだったのですヨ。

▲LP『Dance To The Music/Sly & Family Stone』 from Mike's Collection

M:1970年代前半にプロとして始動。ナッシュヴィルやアトランタを中心に活動。様々なレコーディングやコンサート・ツアーを体験。その時の想い出などを語ってください。ジョ二―・ペイチェックやジェームス・タリーと知り合ったのもの1970年代でしたか。

J:のちにニール・ヤングとプレイするベン・キースと後のマザーズ・オブ・インベンションのビル・マンディたちとアルバムをレコーディングしたのが最初だったのですが、ベンにナッシュヴィル行きを誘われたのです。彼はニール・ヤングとギグがあったし、私はジョニー・ペイチェックとのギグがありました。まだとても若かったので結局のところ街のあちこちで一晩中演奏するようになりました。ジェームス・タリーとはジミー・カーターの最初の大統領就任式(1977年)で一緒に演奏したんです。

M:1980年代初頭にロビー・デュプリーのバンドに参加し全米ツアーでしたね?

J:ウッドストックに戻ると、「Steal Away」がヒットしたロビー・デュプリーのバンドに参加して、ツアーも参加することになりました。

M:1983年にリヴォン・ヘルムのRCOオールスターズ参加。1985年に再結成後のザ・バンドに参加。その時の経緯をお教えください。

J:オールスターズに参加することになったら1985年にリヴォンがそのまま私をザ・バンドのメンバーにしてくれたのです。私は当時スタッツ&ブラザーズというカントリー・バンドをやっていたのですが、そこへ“Loveless(愛情なし)”というニックネームでリヴォンが加わりました。するとリチャード・マニュエルが加わり、リック・ダンコまでも加わったのです。するとリヴォンがツアーをやろうと言うのです。ガース・ハドソンも戻って来ました。私は一晩中彼らと演奏しましたが、その時ザ・バンドが初めて5人編成として戻ったのです。その前に彼らはケイト・ブラザーズと一緒にツアーをやっていましたが、私に連絡してきてそこから15年活動しました。私はまだ生き延びていますよ(笑)。

M:1993年に『Jericho』を発表。ここには「Move To Japan」が収録。このナンバーが生まれた経緯をお教えください。

J:全てリヴォンのアイディアです。彼が歌詞を書きました。リヴォンは日本が大好きでしたから。沖縄など地名が出てくる面白い歌詞ですよね。

▲CD『Jericho』 from Mike's Collection

M:1994年にウッドストック25周年に出演。その時の想い出を語ってください。

J:ディラン、サンタナ、トラフィックなどが出演した、最後の素晴らしいロック・フェスティバルでした。私たちは「Remedy」や「Crazy Mama」などを演奏しました。ボブ・ウィアー、ブルース・ホーンスビー、ロジャー・マッギンがゲスト出演してくれましたし、フル・ホーン・セクションもあったのです。クールでしたよ。

M:1996年にアルバム『High On The Hog』発表。この作品について一言ください。

J:グレイトなアルバムで、素晴らしい瞬間がいくつもあります。ただソングライティングに関して言えば、個人的に好きなアルバムは『Jericho』です。

M:1997年にスコティ・ムーア&D.J.フォンタナ“All The King's Men”のアルバム「Deuce And A Quarter」にキース・リチャーズらと参加しています。その時の想い出を改めて語ってください。

J:先ほどお話しした通りですが、ダン・グリフィンに紹介されたのです。私はその頃ポール・バーリソンの『Train Kept A-Rollin'』というアルバムを、ロス・ロボス、ビリー・ブルネット、ロッキー・ブルネット、キム・ウィルソンなどゲスト・プレイヤーを多く招いて、ダン・グリフィンのもとでプロデュースしました。素晴らしい出来栄えでした。

M:1998年のアルバム『Jubilation』について語ってください。

J:私にとってこれは余り良いレコードではありませんでした。リヴォンの声の調子が咽頭癌の影響からかとても悪かったのです。でもいくつか良い歌もあって、「Book Faded Brown」は好きですよ。

M:1998年ザ・バンドの一員として活動しながらソロ・アルバム『Big Foot』を発表。その背景、経緯などをお教えください。

J:これは初のソロ・アルバムで、様々な時代の音楽をレコーディングしたものを友人である長門芳郎さんがDreamsville Recordで日本発売にこぎつけてくれたのです。このレーベルからは多くのウッドストック・アーティストの作品がリリースされ、次のアルバム『Remedy』もこのレーベルから発売されました。

M:1999年にザ・バンドが解散となりますが、改めてその時の様子を語ってください

J:理由はリック・ダンコが亡くなったからです。それがザ・バンドの終わりでした。

M:1999年からはソロで活動したりミッドナイト・ランブル・バンド(リックのバンド)に参加していました。

J:ザ・バンド解散当時の私はソロ・アルバムを制作中で、アルバムを作ってはツアーに出るということを始めました。『Pulse』と『Percolator』という2枚のインストゥルメンタル・アルバムですが、まだ日本でリリースされていなのでKaz Sakamotoに託しました。そういったことを10年ほど続けた頃リヴォンから連絡がありミッドナイト・ランブル・バンドに加入することになりました。

M:2000年代に入ってザ・ウェイト・バンド結成まではどんな活動をなさっていたんですか?

J:基本的にソロ・レコード作っていました。ザ・ウェイト・バンド以前はソロ活動やツアーをしていました。あとはG.E.スミスやダニー・コーチマーたちと、今でも続いている“マスターズ・オブ・テレキャスター”というイベントでいくつかショウをやりました。

M:以下のミュージシャンについて一言お願いします

J:ハイ。

☆リヴォン・ヘルム・・・ビッグ・サポーターそしてビッグな心の持ち主。

☆リック・ダンコ・・・洒落たジョークのキング。

☆ガース・ハドソン・・・素晴らしいミュージシャンそして思慮深い人物。

☆リチャード・マニュエル・・・素晴らしい人、そしてグレイトなシンガー。

☆ジミ・ヘンドリックス・・・独創的。エレキ・ギターを誰もが成し得なかった領域まで到達させたのです。全てのギターの概念を変えました。

☆ジェリー・ガルシア・・・グレイトなソングライターであり独自のスタイルを持ち合わせた人。

☆ボブ・ディラン・・・最も偉大なソングライター。

☆ポール・バターフィールド・・・大きな音楽的影響を受けました。

☆コリン・リンデン・・・共作するのが楽しい人です。アルバム『Jericho』制作時が初対面でした。

☆ポール・バーリソン・・・グレイト・ガイ。ロカビリー・ギターの名手。

☆ロス・ロボス・・・素晴らしいミュージシャンたち。イダルゴは天使のような歌声です。

☆スコティ・ムーア・・・彼からの影響で私はギターを始めました。

☆メイヴィス・ステイプルズ・・・とてもソウルフル。

☆バジー・フェイトン・・・私のギター・プレイに多大な影響を与えました。全時代通じていちばん好きなギタリスト。

☆ドクター・ジョン・・・彼の作品はいつも好きでした。

☆タジ・マハール・・・彼にも大きな影響を受けました。一度だけ共演したことがあります。

☆キース・リチャーズ・・・いつも素晴らしい歌を書いてます。

☆リトル・フィート・・・パワフルでこれからも歌い継がれるであろう忘れられない楽曲を持つバンド。今回ザ・ウェイト・バンドに2人参加していますが、ポール・バレアはその代表作の多くを作曲しました。

M:最後にベアズヴィル・スタジオに関するエピソードは何かありますか?

J:私にとって初めて経験した大きなレコーディング・スタジオでした。そこでは多くのミュージシャンたちと演奏することが出来て、それら全てに影響を受けました。とってもクールな場所でした。残念ながらスタジオは閉鎖されましたが、最高のミュージシャンたちが出入りしていた関係でザ・バンドは彼らをバックアップしていました。

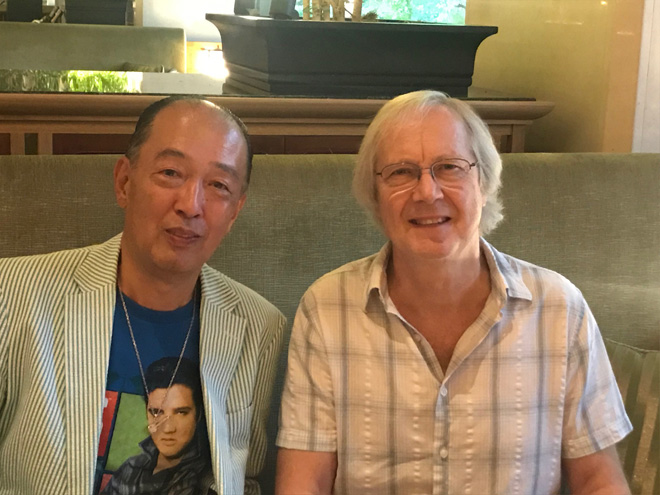

◇PT2 TWBライヴにジョインしたリトル・フィートのポール・バレア&フレッド・タケットにインタビュー 9月1日

▲左からフレッド・タケット ポール・バレア

ポール・バレア&フレッド・タケットへのインタビュー、フレッドが10分ほど早く姿を見せたので雑談チックな中ローリング・ストーンズの話しも聞いちゃった。

M:フレッド、ローリング・ストーンズを観たことはありますよね?

F:スティッキー・フィンガーズ・ツアーを観に行きました。1972年のLAフォーラム公演をジミー・ウェブと一緒に観戦しました。素晴らしかったです。彼らは既に頂点を極めていましたからね。

M:当時のサックス担当はボビー・キーズです。彼は今まで何度も来日しました。僕の良き友人、2014年東京公演の最終日後に一緒にHTLのバーで酒を飲んだのが最後になってしまいました…。

F:ボビー・キーズは旧くからの友達でした。当時ボビーはテキサス出身のジミー・プライスのショウ・バンドに所属してました。ジミーは元々ジェリーフィッシャー&ザ・ナイトビーツのメンバーでした。ジェリーはのちにブラッド・スウェット&ティアーズのシンガーになったのです。またボビーはアル・ハートの友人でしたね。アルはロックンロール以前のミュージシャンです。ジミー・プライスのショウ・バンドはみんなバラバラの外見で、ひとつのバンドじゃないみたいでしたよ。スーツを着たり、髭を生やしたり、長髪だったり。ハハハ。そう彼らはデラニー&ボニーともプレイしていましたね。

そんな話をしているうちにポールが登場。インタビューを開始させて貰った。

Mike:ミスター・ポール、そしてミスター・フレッド、ようこそ日本へ!随分日本へいらしてないですが、何度目の来日ですか?

Fred:私は5~6回、いやもっと来ているかもしれません。中でもイルカの日本武道館ライヴは忘れられないです。2012年はリトル・フィートとしてBillboard Live TOKYOのステージに立ちました。

Paul:私はリトル・フィートで2回(1978年と2012年)。あとニコレット・ラーソンと1回。またブルース・バスターズというバンドでも日本に来ています。

M:ご存知のように東京はオリンピック前で街並みは大きく変わってきてますが、今回の来日でどのような印象を持ちましたか?

P:私が記憶している頃よりもっと大都市化しています。建物も上へ上へと伸びていますしね。今回も私は日本をとても楽しんでいますよ。皆さん温かくてフレンドリーですしね。

F:東京の街はハリウッドみたいにいつも変化し続けています。2020年の東京オリンピックのことは勿論知ってますよ。過去のオリンピックがどこで開催されたのか詳しく分かりませんが、私たちは1984年にロサンゼルス・オリンピックがありました。東京でもスポーツ・アリーナがたくさん建設されているのでしょうね。

M:東京の前にBillboard Live OSAKAでライヴでしたが、ファンの印象はどうでしたか?

P:昨夜のBillboard live TOKYO初日公演同様、本当に素晴らしかったです。みんな我々の曲に合わせて一緒に歌ってくれたりして嬉しかったですよ。公演後にサインするのも誇らしかったです。

M:ポールにまずお聞きします。1948年生まれ。やはり子供の時から音楽に親しんだのでしょうか?

P:ええ、そうです。父親が音楽に傾倒していたこともあり、私もディキシーランド・ジャズが大好きで、ルイ・アームストロングのようなアーティストを好んで聴いていました。また私には2人の兄がいて、ロックンロールやジャズなど異なった音楽を色々と聴いていたので、その影響からマイルス・デイヴィスらから多くのことを学んだと思います。そう、私はいつも音楽大好き人間でした。

M:ティーンになった頃、どんな音楽を聞いていたのでしょうか?

P:ティーンエイジャーの頃はドゥワップ全盛でしたね。ハハハ。

M:ギターを本格的に始めたのはいつごろでしょうか?

P:ギターを初めて手に取ったのは13歳の時でした。それまでの5年間はピアノを弾いていたのですが、同じところにずっと座ってプレイしていることに飽きたと両親に言いました。それでジミー・リーのレコードに合わせてギターを弾き始めました。

M:プロになろうと意識したのはいつ頃ですか?

P:うーん、まあショウ・ビジネスにいつも運がつきもので、俳優や絵描きも同じようなものです。私たちのようなミュージシャンはこれで生活していきたいと思い描き、18歳からいくつかのバンドを渡り歩きましたが、どれもビッグな話ではありませんでした。ところが私が23歳の時にローウェル・ジョージがリトル・フィートに加入しないかと誘ってきたのです。全てはこれに尽きますね。

M:次にフレッドにお聞きします。1945年生まれですが子供の時はどんな音楽に親しんだのでしょうか?

F:私はまだヨチヨチ歩きの頃に、ジョン・フィリップ・スーザの古い78回転レコード(SP)を聴いていました。両親は棚いっぱいにベッシー・スミスやルイ・アームストロングなんかのSPを持っていて、私もポールと同じくディキシーランド・ミュージックが大好きでした。父親と兄がトランペット・プレイヤーだったこともあり、私はカウント・ベイシーなんかのジャズを聴いて育ったのです。私が10歳の時に両親とニューヨーク旅行して、バードランドという有名なジャズ・クラブに2日間連れて行ってくれたのですが、その時私がそれまqででいちばん若い客だと言われましたよ。ハハハ。そこで私はカウント・ベイシーが率いるオーケストラでレスター・ヤングがサキソフォンを吹くのを観たんです。司会をしていたのがピーウィー・マーケットという小柄の男性で、バードランドの古いレコードで彼がバンドを紹介するのを聴くことができますが、その彼が私のそばに立って有名なミュージシャンを指さして「ごらん。あれがレスター・ヤングだよ!」とか教えてくれるのです。翌日はそのレスター・ヤングがバンドを率いていて、同様にミュージシャンを教えてくれました。面白い経験でしたが、旅行から帰るとちょうどビル・ヘイリー&ヒズ・コメッツやジェリー・リー・ルイス、エルヴィス・プレスリーらのロックンロールが大ヒットしていて、オーケー、僕はこれだ!と決まりました。

M:そしてティーンになった頃は…。

F:ロックンロールの大ファン。そしてエルヴィス・フリークでした。

M:ギターを本格的に始めたのはいつ頃でしょうか?

F:楽器で言うと、5歳の時に兄から教わったトランペットが最初です。その後ドラムスを始めました。ギターを手にしたのは、エルヴィスが大きく注目された頃。そう、12歳の時に両親がアコースティック・ギターを買ってくれたのです。

M:プロになろうと意識したのはいつ頃ですか?

F:私が16歳の時に友だちと一緒に新聞のインタビュー記事が掲載されたんです。その時にプロのミュージシャンになりたいと答えているので、それが最初ですね。ハハハ。その記事の切り抜きはまだ持ってますよ。

M:ポール、リトル・フィートに入る前はセッションマンとしていろいろなミュージシャンと演奏してますが、初めての録音は?

P:私はあらゆるセッションをやりましたが、最初のレコーディング・セッションはローウェル・ジョージとでした。私の兄もドラムスで参加して、ローウェルが演奏とプロデュース。そしてレコーディング・アーティストはドクター・ジョンでした。当時18歳の私は、ワオ、レコーディング・スタジオだ!と興奮しました。それから数年後、私がリトル・フィートに加入してアルバム『Dixie Chicken』で「Fool Yourself」のレコーディングでフレッドに出会い、うまく一緒に演奏できることが分かったのです。

▲CD『Dixie Chicken』 from Mike's Collection

M:当時のリトル・フィート、アメリカではどんな評価だったんでしょうか?

P:何と言えばいいですかねえ。当時はなにしろ多くのバンドがいて、ラジオでも全てのレコードを紹介しきれないほどでした。いくつか冷蔵庫で保存しなければならないくいでしたよ。ハハハ。なのでレコードを出してからツアーに出て人前で演奏出来るようになるまで、かなりの時間を要したのです。

M:アルバム『Dixie Chicken』にはスリー・ドッグ・ナイトのダニー・ハットンも参加していますが、どういった経緯だったのでしょうか。

P:ローウェルが彼ら共通の友人であるヴァン・ダイク・パークスを知っていたのですが、ローウェルは「Roll Um Easy」を書き上げた時にダニーに歌ってもらおうと考えたのです。

M:フレッドはその1973年のリトル・フィートの『Dixie Chicken』に参加されてますが、その時リトル・フィートはどんなグループでしたか?

F:私はいつもジミー・ウェブと仕事していてました。私の妻トリシアはローウェルの隣に住んでいたんです。彼女はローウェルをジミーの家に連れ行ったりしたのです。当時のポールはシタールしか演奏していませんでした。白い服を身にまとって川岸でシタールを演奏してましたよ。確か1968~69年頃なので、まだリトル・フィート以前のことです。そして私たちは良い友だちになりました。そしてジミーはバンドになる前の彼らを雇ったのです。ロイ、ビリー、リッチー、ローウェルがジミーのバースデー・パーティーで千ドルもらったのが、彼ら(リトル・フィート)にとっての最初のちゃんとしたギャラを得た仕事だったのです。ハハハ。

M:初めて会ったポールの印象はどうでしたか?

F:凄いの一言。なんたってシタールしか弾かないんですから。「それで一緒にジャムしないか?」と言っても、「僕は神聖なインド音楽しか演奏しないんだ」ですからね。ハハハ。そして彼は尺八も上手く吹くのです。どんな楽器でも上手く演奏しますね。

M:アルバム『Dixie Chicken』以前はやはりセッションマンだったのでしょうか?

F:その通りです。『Dixie Chicken』に呼ばれたのは、「Fool Yourself」を書いたからでした。この曲をジミーの家でローウェルに聴かせると、彼が「僕はこれをレコーディングするぞ」と言ってくれたのです。私は初めて自身のバンドを組んだところだったので、メンバーを説き伏せてレコーディングに参加し、そこでアコースティック・ギターを弾きました。

M:最初のレコーディング経験は?

F:いちばん最初は多分グレン・キャンベルの「Wichita Lineman」のデモだったと思います。ジミー・ウェブはグレン・キャンベルと多くの仕事をしていました。いや違う、そうだ、最初はリチャード・ハリスの「The Yard Went On Forever」でした。あの「MacArthur Park」の次のシングルです。*註:1968年11月のチャート・イン・ナンバー。

M:1978年にリトル・フィートは来日しますが、ポールはその時のことを憶えていますか?

P:公演会場で観客が立ち上がって騒がないのが、とても不思議でした。ところがいくつかのクラブで演奏したところ、観客は踊ったりしてノリまくったのです。

それでますます不思議となりました。プロモーターが観客に楽しんで欲しくないんじゃないかと思いましたよ。立ち上がって踊ったりするなと注意しているんです!ハハハ。

M:1987年にリトル・フィートは再結成しますが、この切っ掛けは何だったんでしょう?

P:北ハリウッドにThe Alleyというリハーサル・スタジオがあり、メイン・スタジオがローウェル・ジョージに捧げられていたのです。ある日スタジオから連絡があり、元メンバーでジャム・セッションをして欲しいとオファーがあったんです。いざ演ってみて分かったのは、自分たちはこんなにも音楽が好きだったんだということでした。

M:ところで今回どんな経緯でザ・ウェイト・バンドと一緒に来日することになったんですか?

P:最初はリヴォン・ヘルムのアコースティック・セッションへの参加でしたが、リヴォンが亡くなり、それから暫く経ってグレイトなギター・プレイヤーのジム・ウィーダーがザ・ウェイト・バンドを結成しました。当時の私たちは毎年ジャマイカでライヴをしていたんですが、そこへジムを誘ったのが事の始まりでした。

M:私はお二人の音楽とザ・ウェイト・バンドの方向性は似ていると思ってます。どうでしょう?

P:リトル・フィートはザ・バンドが大好きでした、特にリヴォンは心温かい素晴らしい人物でしたし。

F:1960年代末までイギリスの音楽ばかり流行ってました。ジェフ・ベック、エリック・クラプトン、ビートルズ、ローリング・ストーンズなどどれもイギリス勢です。ところがそこに突然ディープなアメリカン・バンドが登場したのです。初めて『Music From Big Pink』を聴いた時、これだよこれ!と思いました。イギリスの音楽は大好きだし、ヤードバーズだって大好きですが、ザ・バンドが活動し始めると、これは分かるぞ!と思ったのです。私はロニー・ホーキンスと同じアーカンソー育ちで、彼はクラブや大学で公演していて、高校生バンドをやっていた私はあるロニー・ホーキンス&ザ・ホークス(リヴォン・ヘルム所属)のチャリティ・ショウのオープニングを任され、駐車場にいる彼らを見たのを憶えています。髪型をバッチリ決めてスーツを着ていて、ワーオ!でした。そんなわけでザ・バンドとして世に出てきた時には、同じアーカンソー出身の成功者として、既にリヴォンのことは知っていました。

M:ここで下記のミュージシャンについて一言コメントもしくは面白いエピソードあれば教えてください。お二人のどちらでも構いません。

☆ローウェル・ジョージ

P:ローウェルは同じ学校の3級上でした。それが出会いでした。

☆ビリー・ペイン

P:ビリーとは1969年にオーディションで初めて会いました。ローウェルはベース・プレイヤーを探していたのですが、「ベース・ギターは上手く弾けないよ。僕はギター・プレイヤーだから。」と断りました。

F:ローウェルがビリーを紹介してくれたのですが、実はビリーはマザーズ・オブ・インベンションに参加したがっていました。彼とは友だちになり、それ以降数多くのセッションをこなしてきました。

☆リッチー・ヘイワード

P:リッチーは初めて会った日から亡くなるその日まで、アイオワ出身の野生児でした。ハハハ。

F:彼とは(立入禁止の)公園に入って、警察官に外へ放り出されたことがあります。ハハハ。

☆ボニ―・レイット

P:ボニーのレコードをプロデュースしていたローウェルを通じて知り合いになりました。素敵な女性です。

F:ジャクソン・ブラウンのアルバム『The Pretender』の仕事をしていた時、彼女のアルバム『Home Plate』でのプレイを誘われました。

☆ジャクソン・ブラウン

P:ジャクソンとはよく飲み歩きましたよ(笑)。

☆アラン・トゥーサン

P:一緒にツアーした時しか会ったことがありません。何時のことだったのかなぁ~…。

F:会ったことはありませんが「Southern Nights」がリリースされるとロサンゼルス中が熱狂しました。その時私は大ファンになって、ジミー・ウェブに聴かせると、彼もとっても気に入りました。ある時グレン・キャンベルがジミーの家にやって来て何か良い曲はないかいろいろ楽曲を探し始めたそうです。ジミーはグレンに「Southern Nights」を聴かせたところすかさず「これもらった」!グレン・キャンベルが歌って大ヒットしました。*註:77年にBillboard誌HOT100で1位。

☆ショーン・マーフィー

P:彼女はシルバー・ブレット・バンドのバック・ヴォーカリストでした。

F:ビリーと私はボブ・シーガーのアルバム『Like A Rock』に参加し、そのままツアーにも参加したので、ショーンとは3か月ほど一緒に各地を回りました。その後リトル・フィートのバック・ヴォーカリストが1人抜けたので、彼女に加入してもらったのです。

☆ジミー・バフィット

P:彼と仕事していたサム・クレイトンを通じて知り合いました。素晴らしい人物です。

F:ジミーは私たちをブレイクさせてくれました。リトル・フィート再結成時に彼のオープニング・アクトを務めさせてくれたのですが、ただオープニングをやるだけではなかったのです。メイン・アクト前、観客はなかなかオープニング・アクトを観てくれません。多くの観客が駐車場でビールを飲んだりして入場さえしていません。そこでジミーはまず自分から演奏を始めて10分くらいして観客席が埋まってきたところで、私たちを紹介してステージに招いてくれたのです。

彼が我々を本当にブレイクさせたのです。

☆エミルー・ハリス

P:エミルーがブルー・シー・スタジオでレコーディング中に会いました。

F:彼女のレコードは何度も聴きましたし、ローウェルの友人だったので、私も1~2回会ったことがあります。今まで多くの人々に会いましたが、その殆どががローウェルを通じてでした。

☆サニー・ランドレス

P:アメイジングなギター・プレイヤー。私たちがジョン・ハイアットとのツアー中のニューオーリンズで会いました。デイヴィッド・トロンゾが彼の家に連れて行ってくれたのですが、素晴らしい人物でした。

F:大ファンです。独自のスタイルを持っていて、誰も彼のようにプレイすることはできません。

☆イルカ

F:リー・スクラー、ラス・カンケル、クレイグ・ダーギ、それと私がハリウッドでイルカとレコーディングしました。その後彼女が私たちを雇って日本ツアーをしたのです。長くて素晴らしい時間でした。その時に武道館でも公演しましたよ。ステージはまるで野球場みたいでした。彼女はピッチャーみたいな恰好をして、私がショート・ストップ(笑)。グレイトな時間でした。

☆矢野顕子

P:矢野顕子自身がピアノ演奏をするので、ビリーを除いた私たち全員がアルバム『Japanese Girl』で演奏しました。レコーディングしていた時は、A面がアメリカ・ナイズドなロックでB面がジャパニーズになるとは知りませんでした。

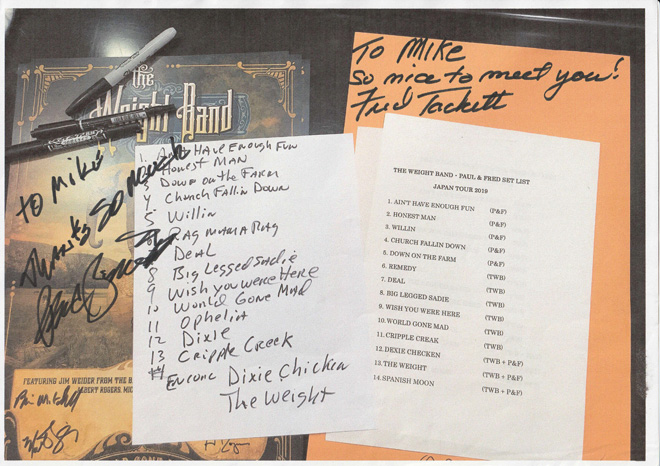

▲Billboard Live OSAKA セットリスト for Mike's Collection

*PT1&PT2協力:S.Yoshida

◇PT3 ザ・ウェイト・バンドLIVE

ザ・ウェイト・バンドの素晴らしきライヴをBillboard Live TOKYOで楽しんだ(9月1日ファースト・ステージ)。アメリカン・ルーツ・ロック、そしてザ・バンド、リトル・フィートの歴史をしっかり味わった至極の時であった。

まずは今回のスペシャル・ゲストであるポール・バレア&フレッド・タケットのデュオによるリトル・フィート・スペシャル!LFは今年50周年、10月からはUSツアーも控えている。

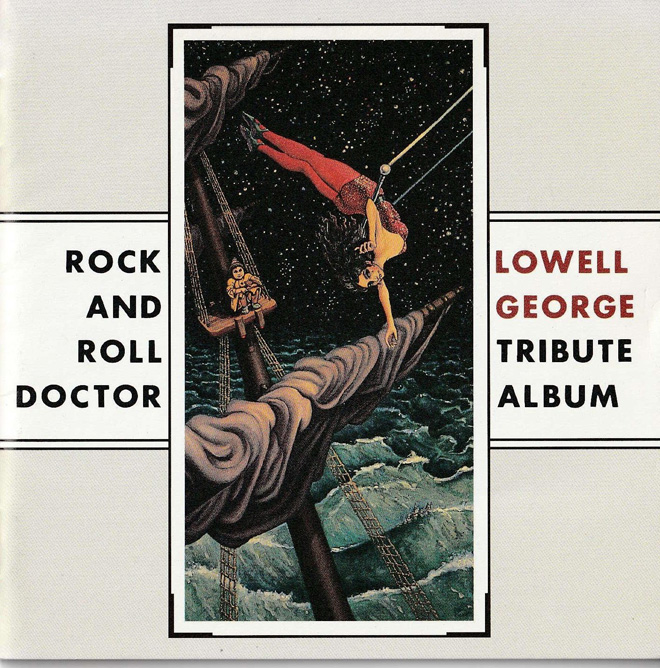

シッティング・スタイルで1曲目は「Honest Man」。79年のローウェル・ジョージ唯一のソロ・アルバム『Thanks, I'll Eat It Here』(特別料理)2曲目に収録されたローウェルとフレッドの共作ナンバー。

後に98年のローウェル・ジョージ・トリビュート・アルバム『Rock And Roll Doctor』にもリトル・フィートで収録された。このアルバムにはボニー・レイット、タジ・マハール、ジャクソン・ブラウンほか桑田佳祐も登場する。フレッドのギターが大きくフィーチャーされ場内に響き渡った。

▲CD『Rock And Roll Doctor』 from Mike's Collection

2曲目はフレッドのヴォーカル&ポールのコーラスで「Down On The Farm」。リトル・フィートにとって様々なことがあった79年のアルバム・タイトル・チューン。ポールの作品で彼のスライドがとても良い感じ。ミディアム・テンポのブルージーなナンバーだ。

▲CD『Down On The Farm』 from Mike's Collection

続いてはポールがアコギ、フレッドがマンドリンに持ち替えそこにTWBのブライアン・ミッチェルがアコーディオンでジョイン、3人で「Church Falling Down」。

LFのレイテスト・アルバム、12年の『Rooster Rag』収録のフレッド作品。フレッドのヴォーカルでマンドリンの哀愁あるサウンドが加わって実にプリミティヴな味わいだ。アコーディオンの参加も大きい。余談だけど僕はこのアルバムからのリトル・ウォルター・カバー「Mellow Down Easy」(ウィリー・ディスソン作品)も大好きだ…。

▲CD『Rooster Rag』 from Mike's Collection

4曲目にザ・ウェイト・バンドが加わる。ジム・ワイダー、マット・ザイナー、アルバート・ロジャース、マイケル・ブラム、そして前曲からのブライアン。TWB+LFということで「Willin'」。71年LFアルバム『Little Feat』からのナンバーでポールの深い味わいのあるヴォーカルを堪能。

▲CD『Little Feat』 from Mike's Collection

ダウン・トゥ・アースなサウンドが堪らない。ジムが素晴らしいギターをたっぷりと聴かせてくれる。会場からも二人へ一層の拍手、途中ポールが♪Billboard Live♪!!!曲後ポール&フレッドは退場する。

5曲目からTWBオン・ステージ。

まずは69年ザ・バンドのアルバム『The Band』からアップ・テンポ・チューン「Rag Mama Rag」。ドラムのマイケルがヴォーカルだ。僕も一瞬にしてあの時代にタイムトリップ。会場は勿論大きな手拍子だ。この曲はシングル・カットされBillboard誌70年3月14日付&21日付での57位が最高位。

▲CD『The Band』 from Mike's Collection

そんなザ・バンドを伝承しているザ・ウェイト・バンド、来日前にはアルバム『ワールド・ゴーン・マッド』(ヴィヴィッド・サウンド/VSCD3965)がリリースされた。このアルバムを聴くたびに僕はあの時代、70年代初頭から中期のザ・バンドを思い出す。続いてはそのアルバムから「You're Are Never Too Old(To Rock'N Roll)」。ヴォーカルはアコーディオンからピアノにチェンジしたブライアン。エキサイティングなまさにタイトル通りのロックンロール。僕がジムとのインタビューでアルバム中この曲が一番好きだよ!と言ったから演ってくれた(笑)。

7曲目もザ・ウェイト・バンドのアルバムから「Big Legged Sadie」。このナンバーもツイン・キーボードでそのひとりマットが今度はヴォーカル。パワフルなサウンドが印象的でここでもジムのギターがとてもいい味を醸し出している。

8曲目は再びアルバム『The Band』からで「They Night They Drove Old Dixie Down」。タイトルの一部“Dixie”からも分かるように南北戦争後だけどまだまだ解決されない多くの問題点が残るアメリカ南部のことを歌っている。ベースのアルバートがここではヴォーカル。ジミーはコーラスに加わる♪La la la…♪。やはりここは『The Last Waltz』を想い出す。

そしてジムがリード・ヴォーカル&マンドリン披露のザ。ウェイト・バンドのアルバム・タイトル・チューン「World Gone Mad」。ジムとコリン・リンデンの共作。プリミティヴなサウンド展開をダイレクトに感じさせるTWBを象徴している作品だ。ミディアム・アップのリズミックなサウンドに僕は酔いしれる。

10曲目は75年のザ・バンドのアルバム『Northern Light - Southern Cross』からお馴染みの「Ophelia」。ブライアンがヴォーカル。ジムのギターをたっぷりとフィーチャー。ザ・バンド魂を感じさせる佳曲だ。場内は待ってましたとばかりの大手拍子&掛け声だ。シングル・カットされHOT100では76年4月3日付&10日付での62位が最高位。

▲CD『Northern Light - Southern Cross』 from Mike's Collection

そしてラスト・チューンはマイケルのヴォーカルでアルバム『The Band』から「Up On Cripple Creek」。南部の地名が多数登場するこれまたダウン・トゥ・アースなナンバーで、マイケルのドラムスが間奏でフィーチャー。そしてジムのギターが更に響き渡る。スケールの大きないかにも最後曲(ラスト)という感じだ。シングル・カットされHOT100では70年1月3日付25位が最高位。

勿論アンコール!TWBにポール&フレッドが加わってのステージだ。EC1曲目はリトル・フィート73年アルバム『Dixie Chicken』からタイトル・ソング。ということでリードはシッティングでのポールがとる。バックのスクリーンは再び“LF 1969~2019 50周年”に切り替わり感動的なシーンとなったのだ!

EC2曲目は「The Weight」、言わずと知れたザ・バンドの代表作であり今やアメリカのロック史に燦然と輝くスタンダード・ナンバーだ。68年アルバム『Music From Big Pink』収録である。ミラー・ボールが場内をより盛り上げながらリードをポール→マット→アルバート→ブライアン→マット/ブライアン/アルバートと代わっていく。全員でコーラスを取りながらステージ、場内は大きく盛り上がるのだ。シングル・カットされHOT100では68年9月28日付63位が最高位。

▲LP『Music From Big Pink』 from Mike’s Collection

そしてメンバー紹介後のファイナル・チューンはこれまたファンにはお馴染み「I Shall Be Released」。ボブ・ディランの名曲でザ・バンドは67年にディランとレコーディングしたことはよく知られる。ザ・バンドはアルバム『Music From Big Pink』で発表した。シングル「The Weight」のフィリップ・サイドでもあった。勿論この曲も♪Any Day Now…♪大合唱である。

掛け値なしに感動のステージだった。終演後僕はバックステージに向かい、ジム/ポール/フレッドにその感動をダイレクトに伝えた。そのお礼だと思うけど御三方からピックを頂いた(笑)。この勢いでリトル・フィート50周年LIVEぜひ日本でも実現して欲しい!!!

▲ピック 左からジム、ポール、フレッド。 for Mike’s Collection

*ライヴ・ショット Pic.by Yuma Sakata

◆「Mike's Boogie Station=音楽にいつも感謝!=」まとめページ

この記事の関連情報

【連載】Vol.141「Mike's Boogie Station=音楽にいつも感謝!=」

【連載】Vol.140「Mike's Boogie Station=音楽にいつも感謝!=」

【連載】Vol.139「Mike's Boogie Station=音楽にいつも感謝!=」

【連載】Vol.138「Mike's Boogie Station=音楽にいつも感謝!=」

【連載】Vol.137「Mike's Boogie Station=音楽にいつも感謝!=」

【連載】Vol.136「Mike's Boogie Station=音楽にいつも感謝!=」

【連載】Vol.135「Mike's Boogie Station=音楽にいつも感謝!=」

【連載】Vol.134「Mike's Boogie Station=音楽にいつも感謝!=」

【連載】Vol.133「Mike's Boogie Station=音楽にいつも感謝!=」