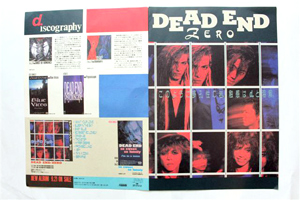

短期集中連載:増田勇一のDEAD END回想録(4)『ZERO』

|

| ▲アルバム『ZERO』 |

この『ZERO』では『SHAMBARA』に引き続き岡野ハジメ氏がプロデューサーに起用されているが(正確にはバンドとの共同プロデュース)、前作との最大の違いはレコーディング自体がロンドンで行なわれていることだろう。年明け早々からこの“移籍後第1弾作品”に向けての曲作りとプリプロダクションを進めていた彼らは、5月下旬には岡野氏とともに渡英。7月上旬に帰国するまでの間にすべてのレコーディング作業と「so sweet so lonely」のビデオ・クリップ撮影を消化している。エンジニアに起用されたのは、ロック界屈指の大物プロデューサー、スティーヴ・リリィホワイトのもとで手腕を磨いてきたスティーヴ・パーカー。ROLLING STONESやアレサ・フランクリン、チャーリー・セクストンやZODIAC MINDWARPなどとの仕事歴を持つ彼は、当時、「この若いバンドのミュージシャンシップの高さには驚かされたし、新しい領域に踏み込んでいく力も持っているバンドだと思う」と語っている。

このアルバムについての記憶をたどろうとすると、まず思い出されるのが、当時、東京の新宿にあった日清パワーステーションでのライヴで味わった衝撃だ。まだ先行シングルの「so sweet so lonely」すら発売に至っていなかった7月9日、この会場で行なわれた<STANDING CONVENTION GIG>は、そう銘打たれていることからも明らかなように業界内向けの“移籍後のお披露目”を兼ねたもの(1階フロアは一般のファン/2階は関係者席)だったが、そこで演奏された全12曲のうち、実に8曲までがニュー・アルバムからの楽曲という極端な内容だった。しかも、多くの楽曲が、それまでのDEAD ENDとは一線を画するポジティヴな空気感を伴い、さらには、ほとんどMCをしないことでも知られていたはずのMORRIEが、清々しい表情で曲間に言葉を挟んでいた。この当時の彼がキーワードとして掲げていた言葉のひとつが“解放”だったことを、楽曲が、前傾姿勢のグルーヴが、ステージ上での彼自身のたたずまい自体が、物語っていた。

|

| ▲当時、『ZERO』の初回盤は黒いBOXケースに封入され、特製ポストカード式ジャケット(歌詞カードが1曲につき1枚のポストカードのような仕様になっており、リスナーの好みに応じてジャケット写真を入れ替えられる仕組み)になっていた。しかも特典は「抽選により特製テレフォンカードをプレゼント」。時代を物語っておりますな。 |

|

| ▲メジャー初シングルにして、ビクター時代最後の音源となった「Blue Vices」。ジャケット写真は三宅島で撮影された。 |

|

| ▲BMG時代の2枚のシングル。8センチCDという形態自体が懐かしい! |

|

| ▲『ZERO』のプレスキット。キャッチコピーは「このように多孔性の岩(ロック)、触感はd.と溶解(ゼロ)。」というもの。うーん。わかるような、わからないような。 |

ちなみに全11曲の収録曲のうち、“作詞:MORRIE/作曲:YOU”という成り立ちをしているのは、当時、メンバーたちの間でも満足度の高い楽曲として名前のあがることが多かった「SERAFINE」をはじめとする全6曲。「so sweet so lonely」には2人に加え、岡野ハジメ氏の名前が共作者としてクレジットされている。そして「SLEEP IN THE SKY」と「HYPER DESIRE」は詞/曲ともMORRIEによるもの。「I WANT YOUR LOVE」と「CRASH49」はMORRIEと岡野氏による共作となっている。こうした事実から推察可能なのは、このアルバム制作当時のYOUには作曲に専念する時間があまり豊富にはなかったのではないかということ。むしろ彼には、曲作りに専念する以上に、「このバンドにおけるギターのあり方」について試行錯誤すべき必然があったということなのかもしれない。

完成当時、メンバーそれぞれが充実感と達成感を口にし、実際に音楽的にもDEAD ENDが新しい局面に突入したことを象徴していた『ZERO』だが、結果的にはこの作品が、このバンドの最終オリジナル・アルバムとなってしまった。アルバム発表後の1989年10月からはライヴハウス・ツアー、11月中旬からはいわゆるホール・ツアーが行なわれているが、1990年1月、東京・中野サンプラザホールでの公演終了後、MNATOが突如、脱退を宣言。2月に入るとMORRIEはソロ・アルバム制作準備のためにニューヨークに飛んでおり、YOUもまたソロ制作に向けて始動。その後、バンドが正式に“解散”を表明した形跡は残されていないものの、その年の春頃にはファンの間でもDEAD ENDは“事実上、解散したもの”と認識されるようになりつつあった。

1990年4月、「Good Morning Satellite」と題されたシングルがリリースされている。映画『ふうせん』の主題歌でもあったこの楽曲は、本来であれば『ZERO』から“次”に向かうための第一歩となるはずの作品だった。が、同じ頃、すでにMORRIEはTHE THEなどとの仕事で知られるロリ・モシマンによるプロデュースのもと、ニューヨークでのソロ・レコーディングを開始していた。しかもそうしたニュースが報じられるにあたっても、MORRIEはあくまでDEAD ENDのヴォーカリストであり、“元DEAD END”ではなかった。こうした不透明な幕切れから19年と数ヵ月を経て実現しようとしているDEAD ENDの“再臨”は、「このバンドがまだ一度も正式には終わっていないこと」を盾にするまでもなく、単なる再結成とは、その意味合い自体が違っているはずなのである。

増田勇一

この記事の関連情報

DEAD END

Pink

Steve Lillywhite

Steve Parker

The Rolling Stones

Aretha Franklin

Charlie Sexton

The The

増田勇一

邦楽

【ライブレポート】白田“RUDEE”一秀、追悼公演<ありがとうRUDEE>で豪華盟友たちと40曲の共演

ザ・ローリング・ストーンズ、新ツアー<Hackney Diamonds>を開幕

ビル・ワイマン「いまでもツアーに出ている夢を見る」

ザ・ローリング・ストーンズ、2024年のツアーのオープニング・アクトを発表

<LuckyFes'24>出演アーティスト第3弾発表に、加藤ミリヤ、KREVA、THE PRIMALS、私立恵比寿中学、Da-iCE、ハルカミライ、FLOWら26組

キース・リチャーズ、結婚40周年を祝い、今年も結婚式の写真を投稿

デーモン・アルバーン、ザ・ローリング・ストーンズの“ハックニー”プロモーションに「本当にイラついた」

ザ・ローリング・ストーンズ、新ツアーの開催を告知

“CRAZY”COOL-JOE、還暦イベント<60TH ANNIBERSARY>を2024年2月開催