【インタビュー】Atomic Skipper、逞しく突き進む“幸運”ライヴバンドのメンタリティ

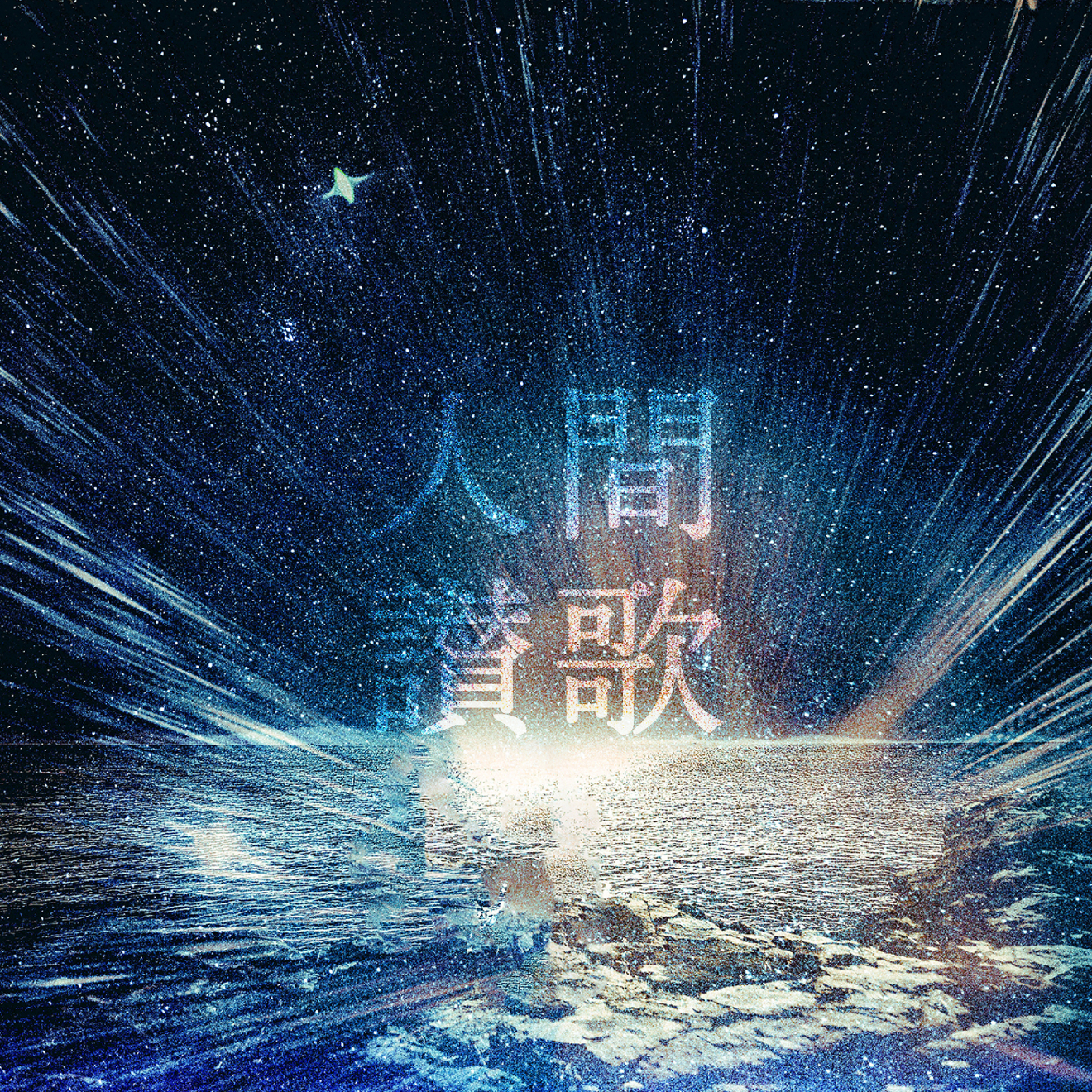

静岡県出身の男女4人組ロックバンドAtomic Skipper。地元でデモ音源のリリースとライヴをコンスタントに行うなかでバンドとしての力を蓄え、2019年5月にはLUCCIのドラマー・長崎 慎が主宰するレーベル“BUNS RECORDS”に所属。2021年4月にはコロナ禍で生まれた楽曲を収録したミニアルバム『人間讃歌』をリリースし、同日2曲入りワンコインシングル「天変地異が起ころうとも」をゲリラリリースするなど、硬派でありながらユーモアのある活動を行なっている。

様々な音楽性をロックに着地させる逞しい演奏力、凛々しさのある女性ヴォーカル、信念や哲学に富んだソングライティングは、着実に全国へと轟き始めている。今回、全国ツアー中の彼らをキャッチ。ソングライター兼ギタリストの神門弘也は急用のため欠席となったが、バンドやメンバー一人ひとりの精神性が楽曲に昇華されていることを裏付けるインタビューになった。

また、本記事では中野未悠、久米利弥、松本和希ら3名へのインタビューに加え神門弘也からの独占コメントも掲載する。

◆ ◆ ◆

■バンドマン気質と音楽家気質

■その違いがバランスの良さに繋がっている

──Atomic Skipperは2014年に、同じ高校の軽音楽部の中野さん、神門さん、久米さんで結成されたそうですが、バンドのソングライターである神門さんが軽音楽部に入ったのはモテたかったからだということで。

中野未悠(Vo):そうです。神門は今もモテたくてバンドしてます(笑)。

久米利弥(Ba/Cho):間違いなくそうです(笑)。

──(笑)。でもただモテたくてバンドをしているだけでは、Atomic Skipperの音楽は生まれてこないと思うんですよね。この7年間で、まず最初に真剣にバンドを動かしていくモードに入ったタイミングがあったと思うのですが、それはいつ頃でしょう?

久米:高2の終わりくらいに、オリジナル曲を作り始めた時かな。それまではコピーをしていたんですけど、先輩たちにはオリジナルをやっている先輩が多かったんです。

中野:その影響で“俺らもオリジナル曲やってみようよ!”というテンション感で神門が曲を作ってきて。それがきっかけでどんどん曲が増えていって、ライヴも増えていって、音源を出して、それに反響があって。

久米:そういうなかで、最初はふわっとしていた感情や、ざっくりとしていたビジョンが、バンドを続けていくに連れてはっきりしていったというか。バンドで起こること一つひとつが楽しくて、バンドに対する思いが自分たちでは抱えきれないくらいに膨れ上がっていったんです。

中野:1枚1枚手作業で作った1枚目のデモCD(※2016年1月にリリースした1st demo「ボクラ+キミ」)を手に取ってくれる人がいて、自分たちのやったことが実になっていくこともたくさんあって、どんどんバンドにやりがいを感じていきました。それが積み重なって今があるんですよね。

──その活動のなかで、3人は磐田FMSTAGEというライヴハウスで松本さんとお知り合いになるんですよね。

松本和希(Dr):初めてAtomic Skipperを観た時に受けた衝撃は、今でも鮮明に覚えてます。それこそ今話題に出た、1stデモをお客さんとして買ったんですよ。オリジナル曲を作ってライヴをしているバンドに憧れを持っていたので、先輩とはいえ年齢が2コしか変わらない人たちがオリジナル曲を作って発信してるのが、すごくかっこよかったんですよね。ライヴから帰ってすぐ、お母さんに“やべえバンドいたわ!”って報告しました(笑)。

中野:あははは! それから久米くんと神門が、和希のことを“おもろい後輩”って可愛がって、遊ぶようになって。

久米:和希はすごく人懐っこいし、俺らのことをナメてたんですよ(笑)。

松本:いや~……ナメてるつもりはなかったですけど(笑)。

──あははは。遠慮しないというか。

久米:そうです、そうです。それがほかの後輩たちと違って新鮮で、面白かったんですよね。仲良くなったあとにドラムがうまいことを知りました(笑)。和希はいままで演奏したドラマーのなかでも群を抜いて合わせやすかったし、グルーヴも生まれて。それは普段から遊んでたことが影響した気がしてます。

中野:クサい言い方になるんですけど、和希のドラムには技術だけでは作れない“情熱”みたいなものを感じて。サポートで叩いてくれていた時からも“和希がAtomic Skipperに入ってくれたらもっとバンドの団結力が上がるだろうな”とも思ってましたね。

──Atomic Skipperのサウンドは、メンバー一人ひとりの主張も団結力も強いのが特徴的だと感じたので、それがおっしゃってくださったグルーヴ感なのかもしれません。

松本:作詞作曲をしている神門さんからの意向を聞いたうえで、スタジオでみんなで意見を言い合ったり、リズム隊も“ここはこういうフレーズにしたいんですけど”と言いながらアレンジ作りをしてますね。

中野:みんなめちゃくちゃ主張強いんですよ(笑)。だからよく意見がぶつかります(笑)。そういう感じがいい方向に音にも出てるのかもしれない。

──2021年4月にリリースされた最新作『人間讃歌』は、ポップパンクを基盤にしながら様々なジャンルを取り込んだ、自由なサウンドメイクにより磨きを掛けているのではないでしょうか?

久米:なるほど、そういうふうに思ってもらえたんですね。精神面的にはパンクバンドかもしれないんですけど、自分たちとしてはあんまりパンクをやっているつもりはないんですよ。

中野:うんうん。すごく新鮮な意見です。うちらジャンルというものをよくわかってないのかも(笑)。神門も、神門が思う“とにかくいい曲”を作ってるから、ジャンルとか考えてないんじゃないかな? 男性の神門が書いた曲を女性のわたしが歌っているから幅広く届けられるのも強みだと思うし、それもあって自由なサウンドだと感じてくださったのかもしれない。

──様々な要素が絶妙なバランスを取ることで、地に足のついた音像を作っている気がしたんです。ライヴと直結するような衝動性や熱い心意気を強く感じさせるいっぽうで、緻密な表現を追求する職人気質な面も同居しているとも思って。

中野:ああ、この前神門と、それに近い話をしたんですよ。“和希とわたしはバンドマン気質、久米くんと神門は音楽家気質”って──ちょっとニュアンスを伝えるのが難しいんですけど。

──みなさんどちらかに完全に振り切れているわけではなく、“どちらかというとこっち寄りかな”ということですよね。

中野:そうです、そうです。和希もわたしももちろん音楽は大好きだしよく聴いてるけど、久米くんと神門は常に人の曲も研究してるくらいの音楽オタクで、しょっちゅうふたりで“ここのフレーズが~”と話してて。Atomic Skipperが楽曲制作で細かいディテールまでこだわれているのは、ふたりのおかげだと思います。和希やわたしはライヴでどれだけこの曲たちの魅力を引き出せるのか、どれだけ目の前の人に伝えられるのかを、日々よく考えていて。“その違いがバンドのバランスの良さにつながってるね”と話してたんですよね。

松本:そのうえで僕らは自分たちのことをライヴバンドだと思っているし、もっと本物のライヴバンドになりたいと思ってるんです。こんな状況だからお客さんは声も出せないしマスクもつけているけど、目の前にお客さんがいて、お客さんの目を見てライヴができることがすごく幸せなんです。

──『人間讃歌』はコロナ禍で作られた楽曲が収録されていますし、それをお客さんの前で演奏できるのは感動もひとしおだと思います。制作時期はどのような心境と状況でしたか?

中野:まず、バンドに集中するためにメンバー全員仕事を辞めたタイミングと、コロナ禍の入り口がちょうどぶつかって。バンドと仕事でいっぱいいっぱいだった日常から一転して、とにかく時間だけはたくさんあるという状況になったんです。

久米:何もせずに時間を持て余していることへの罪悪感がすごく湧いてきて、この時間を有益なものにしたいと思ったんです。時間を忘れるために和希と一緒にスタジオに入って、とにかく練習をして。

中野:それに触発された神門がとにかくたくさん曲を作ってきて。すごく救われましたね。わたしもそれを聴いて、1曲1曲じっくりとどんなふうに歌おうか考えられて。

松本:神門さんがデモをたくさん作ってくれたから、僕ら3人も腐らずにバンドに向き合えたんです。『人間讃歌』はそれぞれの行動によって相乗効果が生まれて、鼓舞し合えてたからこそ出来た曲たちですね。

──バンドの美しき結束。胸が熱くなります。

中野:あははは、ありがとうございます。時間があったぶん、一人ひとりが自分たちのこと、自分たちの音楽そのものを見つめることができました。“仕事を辞めたタイミングとコロナが重なるなんて大変だね”と言われることもあるけど、寧ろあのタイミングで仕事を辞めていて良かったとプラスに捉えてますね。

──「コアビリーフ」はコードが洒落ていたり、「ミッドナイトダイバー」はマイナーコードが効いた歌謡ジャズ風味のアレンジも取り入れられていて、「ノンフィクション」は冒頭の幻想的なコーラスも印象的で、「カロン」は斬新な構成にいい緊張感があって……と、どの楽曲にもギミックや遊び心の効いたチャレンジが多い印象がありました。

松本:神門さんの持ってきたデモが、どの曲もフレージング、曲調、テンポ感が全然違って。たとえば「ミッドナイトダイバー」みたいなシャッフルビートは僕は通ってこなかったので、いろんな曲を聴いて勉強しましたね。そういうのが多かったです。

中野:神門も音楽のことを考える時間が増えたからか、上がってくるデモが前以上にやりたいことをのびのびやってる感じがして。それこそ初めてオリジナル曲を作った時みたいな、やってみよう精神に火が付いてた気がします。

久米:神門が仕事を辞めてからDTMでデモを作るようになったんですよ。スタジオでギターを鳴らしながら曲作りをしていくよりも、神門自身がやりたいことや全体のアレンジを俯瞰で見られるようになったのかなと思っていて。それをいかに表現するかに、僕ら3人はこだわったというか。

◆インタビュー(2)へ

この記事の関連情報

【インタビュー】「DAM CHANNEL」20代目MCに森 香澄、サポートMCにチャンカワイが就任「プライベートな部分も引き出せたら」

2024年3月のDAM HOT!アーティストはアーバンギャルド、フジタカコら4組

【イベントレポート】<ビッグエコー35周年記念カラオケグランプリ>決勝大会が大盛況。応募4,061件の頂点決定

2024年2月のDAM HOT!アーティストはOHTORA、我生ら4組

2024年1月のDAM HOT!アーティストRKID'z、EINSHTEINら3組

2023年12月のDAM HOT!アーティストは学芸大青春、the paddlesら4組

2023年11月のDAM HOT!アーティストはACE COLLECTION、3markets[ ]ら4組

T-BOLANのメンバーと一緒のステージで歌えるチャンス、大好評実施中

2023年10月のDAM HOT!アーティストはNORTH、グラビティら4組