【インタビュー】アルルカン、暁と祥平が語るアルバムの違和感と真実「予定調和でないリアルな物語」

■日々って自分の感情を

■丁寧に束ねていくようなもの

──紛れもなく、バンドストーリーがそのままアルバムになったという。今まではお互い、面と向かって言い合う機会もなかったですかね?

祥平:そういう場があったとしても、言わないですね。特に僕は言わない性格なので。さっきの歌詞の話ではないですけど、勝手に解釈して終わらせるような形が多かったんです。

──個々を尊重しながら進んで来たアルルカンだけど、徐々に歪みがあぶり出されちゃったかなというのが、暁さんが感じていたところだったんですか?

暁:スタンドプレイ自体は、問題ではないんです。でも、もっと根本にある方向性が合わないまま、個人技を先行させていた感覚があって。たとえ個人が優れていても、それがひとつのプレイに繋がらない。ここまで、バンドがぶつかるであろう壁にあまりぶつからないままこれたので、今になってやってきた感じがありました。

|

| ▲堕門 (Dr) |

暁:あのときは本当にしんどかったし……、なんだろうなあ。自分がラクになりたいというのもありましたね。これを隠して活動するよりも出したいっていう。アルルカンの性質として、メンバー個々が好きなことをやれちゃえば、あまり外に行こうとしない感じがあって。ただ、せっかくこうして集まってやっているバンドなので、周りを振り回すまではいかないまでも、人を巻き込んだほうが楽しいよねって。そういうマインドで動いたほうが、アルルカンはもっと良くなるんだろうなと感じていて。前に進むんだったら出してもいいや、僕は前に進みたいという感覚だったんです。

──祥平さんや他のメンバーはそこをどう感じていましたか。

祥平:今までもライブは全力を出し切るつもりでやっていたんですけど、6周年ツアーが終わって気づいたのは、まだ全然出し切ってなかったなということ(笑)。6周年ツアーは全公演心身共に疲れ切って、毎回終わってから倒れてましたから。なかったですね、今までそんなこと。ただ、全力の出し方が全然違ったなっていうことは、今改めて思えることでもあって。

──そう考えると、タネとなる思いがあって、それが表出したツアーがあって、でもこうした作品ができ上がって、それらがちゃんと繋がった。その過程で壊れず、軌道修正することができた時間でもあったという。

暁:僕は会社員とかやれないからバンドをしていて。バンドマンがすごいとかではなくて、僕にはできないことがあるから、バンドをしているだけ。だからこの生き方を、もっとちゃんと生きないといけない。うまく言えないけど、ただ物事を進めるだけとか、空返事とか、慣れちゃったらマジでダメだなって。

──自分から動かしていかないといけない。

暁:そうですね。心が軽い状態で、ぽんぽんとバンド活動を楽しんでいくべきだっていうのはあるんです。でもそれと同じくらい、本気で思い切りやらなきゃダメ。

──バンドに良い影響をもたらしたんですね、コロナ禍やそれにともなう制作が。通常のやり方だったら完成しなかったかもしれない?

暁:完成はしたんでしょうけど、表情は全然違っていたと思いますね。コロナ禍の影響で自分自身に向き合う時間が取れたぶん、問題が一気に表面化しましたけどね(笑)。僕の問題は人にも影響していくし、となるとバンドにも影響していく。であれば、個人のエネルギーはバンドに絶対繋がるもので、僕は元気なエンジンでありたい。それと向き合った感じがありました。

──この数ヶ月、だいぶ濃い時間を過ごしましたね。

暁:少し人と話したらちょっと元気になって、その日が終わって翌日改めて考えるともうしんどくなったり。元気になった感情は、3日持たないのかっていう(笑)。それでも、自分でどうにかしなきゃいけない。悔しさというか、負けてられねえっていうか。自分でも弱いなって感じるんですけど、それが面白いし人間らしい。たとえば、アルバムが完成したもののライブができない状況だから、今何ができるかを考えるミーティングがあったんですね。みんなで考えたり、よりいいものを探そうとするけど、一筋縄でいかないことが多い。そこでヘコむし、決してキレイな感情ではないけど、日々って自分の感情を丁寧に束ねていくようなものなんだと思いますね。

|

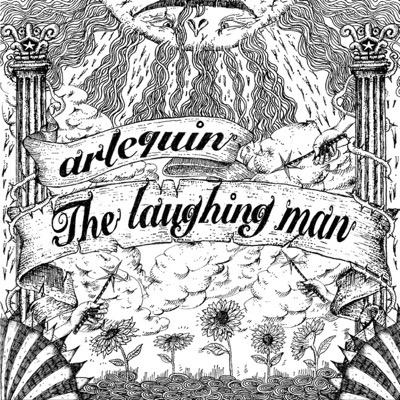

| ▲3rdフルアルバム『The laughing man』 |

暁:そうですね。そこから逃げなかったし、メンバーもそこから逃げず、いっぱい曲を作っていたので。

祥平:本当にカッコつけてない曲が多いんですよ。

暁:「物語にしました」といっても、作り物になっちゃうのは違う。ウソはないし、初めてやることだから、どう捉えられるのかも楽しみで。だから、物語だけど、そのなかの気持ちの動きがリアルに思えたと言っていただけるのはすごく嬉しいです。作っている最中は客観視する余裕はなかったですから。予定調和でない、リアルな物語になったというのが大きいですね。

──幅広い楽曲はアルバムを聴く上での醍醐味になっていますが、制作やサウンド面で難儀した曲はありますか?

暁:僕は音についてはあまりわからないんですけど、「瘡蓋」は「曲が始まったときの没入感とかはこういう感じで」って來堵に結構リクエストしましたね。あとは「6曲目はうるさい曲を書いてください」とか、ざっくりとした注文はいっぱいありました。

祥平:あったね、ざっくり。あまり細かく言い過ぎちゃうのも違うというかね。「とにかく激しいやつ」っていうワードだけもらって、4人が曲を作ってくるじゃないですか。そうするとまったく違うタイプの曲が4つ揃うんです。

暁:そう。楽曲制作で楽しいのはそこなんだよね。

──暁さんの頭のなかでは、何曲目はこんな感じの曲というのが明確にあったんですね。祥平さんの曲だったら最初のイメージはどんなものだったんですか。例えば「空に落ちる」は、曲と歌詞とがすごくマッチしたドラマティックな曲ですよね。サビのパートだけでも、ネガからポジに反転するコード感があって、感情を振り回してくれる。

暁:不思議なもので「空に落ちる」に関しては……

祥平:最初にもらったイメージっていうのがなくて、先に曲ができたのかな。そこに歌詞がマッチしたんですよ。自分の音楽ルーツは、うるさいものが多いんです。でも自分が作る音楽はポップなんだなっていうのは、制作しながら気づきましたね。

──「The Laughing man」もポップですもんね。「空に落ちる」は、音でも歌詞でも閉塞的な感情のうねりが表現されていて。と言っても、自己完結せずに最後は、ひとりではないという視野の広がりが見えますが?

暁:「空に落ちる」の歌詞は……こういう遊びを思いつたときってめっちゃ楽しいんですよね。制約がないからこそ、アルルカンらしいし、書いていても面白かったですね。というのもこの曲はね、実は、上からも下からも読める内容にしているんです。

──あー、歌詞を最上段から下へ読み進めるのと、最下段から上に読み進めるのとでは、がらりと表情を変えますね。

暁:それによってどんな違いがあるかも楽しんでほしいですね。

◆ インタビュー【4】へ

◆ インタビュー【2】へ戻る

この記事の関連情報

【ライヴレポート】DEZERT主催<DEZERT PARTY >1日目、武道館公演前への想いとプライドが交錯した第一夜

ΛrlequiΩ、アルバムとシングルを連続リリース+3つのイベントライブ開催を発表

DEZERT主催イベント<DEZERT PARTY>2daysに、ΛrlequiΩ、deadman、メリー、RAZOR、LM.C、Royz、Verde/、vistlip

MUCC逹瑯とNoGoD団長の配信番組『いじくりROCKS!』、54回目のゲストはΛrlequiΩとumbrella

ΛrlequiΩ、シングル「回る球体 幼気な子 救いはみえない」を9月リリース+ティザー映像公開

DIAURA × ΛrlequiΩ、全19公演のツーマンツアー<THIS IS MY CULT.>完遂

【ライヴレポート】DIAURA × ΛrlequiΩ、黒服限定<愚⺠VSダメ人間>に原宿とV系の融合

DIAURA × ΛrlequiΩ、コラボイベントがスタート

ΛrlequiΩ、新曲「消えていくオレンジの空へ」MV公開「嘘にまみれた世界でも希望はある」