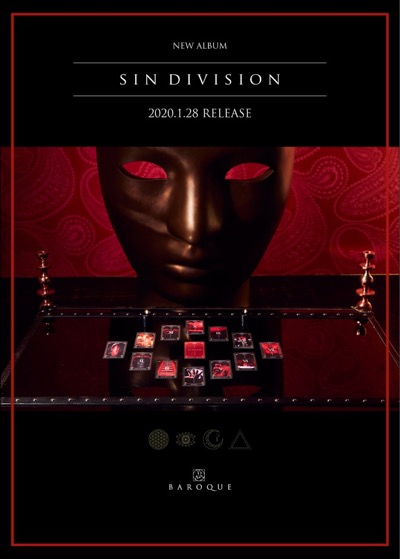

【インタビュー】BAROQUE、重要作『SIN DIVISION』完成「本当の悪は、善より純粋なのかもしれない」

■時間が許す限り、力尽きない限り

■ギリギリまでとことん突き詰める

──BAROQUEの場合、それこそ前作のような、完全に白いものも作ることができる。ただ、そこで、それと表裏一体ともいえる赤黒い世界の表現に挑むことも自分たちにとって必要だと考えたわけですか?

圭:「AN ETERNITY」という曲があるんですけど、その曲をライヴでやり始めた頃とかに、それまで自分が意識的に封印してたのかどうかもわからなかったんだけど、すごく禍々しい感情みたいなものが出てきてたことがあったんですね。ライヴでの表現として。今もライヴ中にたまにそういう側面があったりする。だからやっぱり、自分にもそういう部分はあるんだなってことをだんだん感じ始めていて。だから3枚のうちの最後の1枚で目指すべきは多分そこなんだろうな、と思い始めてたというか。

──それがないと、白いものも本当に真っ白くならないというか。

圭:そうですね。より、それが出てくることによって白はさらに白く見えてくるだろうし。そういったコントラストがあるのが俺ら自身でもあるし、それがBAROQUEなのかな、と思うようになってきたというか。しかも、それこそ怒りのパワーというのはロックにとってのルーツでもあるし、象徴的でわかりやすいもので、それに特化してたり、それをやらせたらすごい説得力を持ってるアーティストがたくさんいるじゃないですか。俺らの場合、なにしろこの事務所に所属してるんで、そうした人たちの強さをよく知ってるわけです(笑)。それと同じ方向性で表現しても絶対に勝てないし、俺たちにしか思えないこととか感じられないやり方でやらないと意味がないとも思ったし。

──なるほど。それこそ収録曲のタイトルには「SABBAT」とか、わりとそっち方面の世界では手垢が付いた感じのものも目立つわけです。だけどそれを、よくありがちな教科書通りの解釈のままやってもしょうがない、というか。

怜:うん、そうだと思う。だから曲なりワードをもらった時、そのテーマに向かって自分がどう感じてどういう言葉が必要になってくるかというのを考えていかないと、とは思ってます。

──興味深いのは、そうしたダークな発想の作品でありながら、いわゆるマイナー志向とは違う、ということなんです。実際、『PLANETARY』当時から、ものすごく大きな場所でたくさんの人たちを相手に演奏することを想定して作っている、という話がありましたよね。ダークなものというのはべつに偏狭なところに向けて作られているわけではなくて、これはいわばダークなアリーナ・ロックでもあると思うし、時代が時代なら、これは100万枚売れていておかしくないアルバムであるはずだと思うんです。

圭:嬉しいですね、そこまで言ってもらえるのは。いちばん最初にサウンドとか音楽面であったのは、もちろんダークなテーマで、それを絶対的に感じさせて、そこに沿っていながら聴いたことのない音で、今の時代だからこそのサウンドになっていて、でも何故かやっぱり一回聴いたら忘れられないようなフックがあるようなアルバムにしたいと思っていたんで。

|

怜:うーん。どれだろう?

圭:「SABBAT」なんじゃない?

怜:ああ、そうかもね。これは、歌ってみるまでわからなかった。いろんな表現方法があるはずだよなという話はしていて、それこそ女性の声を入れてみたらどうかとか、メロを分けて2人で歌うようにしてもいいんじゃないかとか、いろんなアイデアがあったんです。大概の場合は、作詞を終えて、実際に歌う前に“この曲にはこんな声かな?”とか想像できるんですけど、これは録ってみるまで想像しきれなかったというか。テイクもすごくたくさん録ってみて、いろいろと実験して……。これは難しかったかな。

──逆に“これって実は得意技でしょ?”と思える要素もあります。たとえば低い声の使い方とか。

怜:うん。声の鳴らし方としてはすごく低くてクセのある感じというのが今回は多かったんですけど、それってやっぱ元々持ってるものでもあったな、とは思いましたね。

──「END VISION」の冒頭に出てくる“闇世に”とか“地獄の”といった言葉が載る箇所での、深いところからグッと上がってくる感触とか、あざとさすら感じるくらいですよ。

怜:あはは!「END VISION」って今回いちばん最後に歌ってるんですけど、このしゃくり方については特に圭ちゃんとも話してましたね。これでもかっていうくらい、うねって欲しいとか。仮歌の段階で、ボイスメモとかでやりとりしてるなかで、初めのうちはもっと普通に歌ってるのとかもあったりしたんですけど。

──試していくなかでどんどん深いところに行く感じでもあったわけですね。逆に、圭さんの側から見て、怜さんの歌に驚かされたというのもあるのでは?

圭:やっぱ「SABBAT」もそうだし、「REDME」の歌い方もそうだし……。ある程度は自分でも、怜が歌ったらどういうふうになるかというのをかなり想像して作ってるんで、基本的には“ああ、やっぱりこうなったな”と思うことが多いんですけど、「REDME」では結構、怜が思いがけないところに重ねとか語りとかを入れてたりもしたんで。どアタマの感じとかも新鮮だし。

怜:今回、2人でレコーディングを全部やっていくなかで、歌は俺が自分で録る、ミックスは圭ちゃんがやるという形になって、そこの歌もスタジオに行って録ってはいないんですね。自分なりの環境でやることで、時間が許される限り、自分が力尽きない限り、ギリギリまでとことん突き詰めることができる。その結果、そういう直感的なフェイクとか、プラス・アルファのことがよりできるようになったな、とは思います。思いついたことをその場ですぐに試せるというのもあるし。

圭:結構、無茶なことというか、やったことがないことを俺の側からリクエストしたりもしていて。「I LUCIFER」の最後でちょっとシャウトっぽい歌い方をしてみて欲しいとか、「INFERNO」の最後に笑い声を入れてくれとか(笑)。笑い声とか、7~8種類ぐらい録ってたし。

怜:それも、目の前で録ることももちろん恥ずかしいわけじゃないんですけど、スタジオで時間が限られてるなかで「今すぐ笑って」と言われた時に録れる笑いのベストよりもいいものが……。ホントにただ笑うだけでも、悪魔的な感じなのか、悲しいのか、怒ってるのかっていうのを、ちょっと考える時間というのが必要なタイプなんですね、俺は。時間帯の影響というのももちろんあるし。だからその笑い声についてもホント、限りなく突き詰めて。

──そういうことも含めて、自分たちなりの効率的な作り方というのを見極めたうえでこのアルバム作りに臨めた、という流れはとても大事でしたね。

怜:それはすごく大きかったと思います。確かにまだそれが確立できてなかったら、今頃まだ試行錯誤を続けてたかも(笑)。

◆インタビュー【4】へ

◆インタビュー【2】へ戻る

この記事の関連情報

【ライブレポート】BAROQUEの圭、[ kei ]に改名後初ライブ「名義が変わっても友達でいて下さい」

圭、初ワンマン2days公演後に[ kei ]に改名。 [ kei ] として初ライブ&SGリリース

圭、ソロ初2DAYSライブに武瑠ゲスト出演

圭、ソロ初の2DAYSライブ詳細解禁

圭、今週自身の誕生日に初のライブツアー最終公演開催

圭、初のスリーピース編成で関東エリアを回るツアー開催

【ライブレポート】圭、満月を迎える夜のワンマンライブ「ようやく次に進めると思います」

圭、満月の夜に開催するワンマン公演の詳細発表。sukekiyo YUCHIも参加

【ライブレポート】圭(BAROQUE)、アルバム『utopia.』を立体的芸術作品へ昇華