【インタビュー】杉山清貴「後ろ向きになったことは一度もないですね、30年前も今も。今が一番“やってて良かったなー”と思っています」

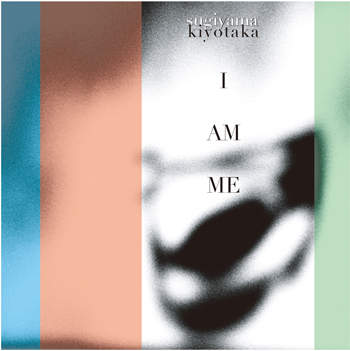

30年という過去の重みを軽やかに「現在」へと変換する、これは画期的な作品だ。杉山清貴のデビュー30周年プロジェクト第二弾『I AM ME』は、オメガトライブ時代やソロ初期の大ヒットのセルフ・カヴァー8曲、弾き語り6曲、そして新曲6曲を収録した豪華2枚組。セルフ・カヴァーでは原曲のアレンジャーを再起用して「自分内温故知新」を鮮やかにやってのけ、新曲では「アマチュアの気分で」自由闊達な曲作りを披露する。30年の中で「今が一番充実している」という、杉山清貴の音楽から溢れ出す明快でポジティヴなヴァイブスを、世代を超えたリスナーに今こそ感じ取ってほしい。

■今までのクセも残しつつ、歌を新しく作り直して行くという作業はすごく面白かったです■

──30周年だからボリュームたっぷりの内容にしよう、ということは最初から決めていたんですか?

──30周年だからボリュームたっぷりの内容にしよう、ということは最初から決めていたんですか?杉山清貴(以下、杉山):いや、全然そうじゃなかったんですよ。最初は「セルフ・カヴァーをやろう」という発想で始めてるんですけど、「せっかくだからオリジナルの新曲も何曲か入れたいんですよね」と。レコード会社の方からは、ツアーを一緒に回っているバンドでセルフ・カヴァーを録りましょうかと言われたんですけど、セルフ・カヴァーって、アレンジの落としどころが見つからないことがあるんですよ。

──というと?

杉山:どうにでもなっちゃうんですよね、自分のバンドでセルフ・カヴァーをやると。アコースティックにしてもいいし、どの方向にアレンジするか?が一番難しい。そんなめんどくさいことをやるんだったら、オリジナルをアレンジしてくれたアレンジャーにもう一回やってもらうのが一番面白いんじゃないか?と思って、「それが可能だったらセルフ・カヴァーは有りですね」と言ったんです。

──とても面白い発想ですよね。今まで聞いたことがないです。

杉山:当時のアレンジャーも、今は大御所の方ばかりなので。言ってはみたものの、あとから考えると「予算は大丈夫かな」とか思いながら(笑)。そうやってセルフ・カヴァーは進行して行き、こっちはこっちで新曲のレコーディングが進行して行き、最初は2~3曲の予定だったのが6曲になってしまい、やっぱり「予算は大丈夫かな?」と(笑)。で、気がついたらこんなにふくらんじゃったんです。

──ふくらみましたね。うれしいことに(笑)。

──ふくらみましたね。うれしいことに(笑)。杉山:2枚組という話はなかった気がするんですよね、最初は。1枚目の後半に入っている弾き語りのライヴも、別の形でリリースするつもりで収録していたものなんですけど、「せっかくだから入れませんか」という話になり、最終的にこういう形になったんですね。

──まずは、セルフ・カヴァー8曲の話からお訊きします。これはもしかして杉山さんが、直接アレンジャーの方に連絡したとか?

杉山:いや、そこはちゃんと仕事としてお願いしてます。ただ林哲司さんに関しては、僕が直接言いました。「喜んで」と言ってくれたんですけど、あとで聞いたら「すげぇ大変だったよ」と(笑)。

──林さんのほかには松下誠さん、佐藤準さん、笹路正徳さんという錚々たる顔ぶれです。

杉山:サトジュンさんも、最初に打ち合わせした時に「いやー、これはキツイ仕事だなー」って言ってましたけどね(笑)。一回自分が完成させたものを取っ払って、壊して、再構築するわけですから。さっきの話と同じように、どうにでもできるんですよ。だけど、ベーシックを作った方たちなので、「絶対うまくいく」という確信があって、何も心配はなかったですね。ただ、アレンジャーさん同士がみんな知り合いなので、「あいつはどんな手で来るんだろう?」という探りは入ったと思います(笑)。林さんは林さんで、僕の30周年ですし、林哲司が杉山清貴を育てたと言ってもいいぐらいの関係ですから、「オレが群を抜かなきゃまずいんじゃないか」というプレッシャーもあったと思いますよ(笑)。

──杉山さんからみなさんへ、何か注文は?

杉山:いや、何も。逆に何が出てくるか、楽しみでしたからね。

──どうでした? 上がってきたものを最初に聴いた時は。

杉山:一番最初に来たのが佐藤準さんの「さよならのオーシャン」だったんですけど、イントロを聴いただけで「これはすごいな」と。やられましたね。それからどんどん出来上がったものを聴かせてもらっていくうちに、アレンジャーという仕事で食ってきた人たちの執念を見ました。みなさん僕よりも年上で、林さんは僕より10個上ですけど、今の音を全部知ってますからね。

──「SUMMER SUSPICION」の端正なキックの四つ打ちとか、すごくカッコいい。とてもモダンなアプローチだと思いました。

──「SUMMER SUSPICION」の端正なキックの四つ打ちとか、すごくカッコいい。とてもモダンなアプローチだと思いました。杉山:新しいものをちゃんと聴いて消化してるんですよね。それがすごいなと思います。

──そうかと思えば佐藤準さんの「さよならのオーシャン」は、サンタナか?と思うようなご機嫌なラテン・ロックになってますし。

杉山:ギターもサンタナっぽいよね(笑)。

──歌を歌うのが、さぞや楽しかっただろうなと想像してます。

杉山:今までのクセも残しつつ、歌を新しく作り直して行くという作業はすごく面白かったです。たとえば「ふたりの夏物語」はコーラスだけで構築しているアレンジなので、「どうなるんだろう?」と思いつつ、いろんなことを試したんですよ。でもうまく合わなくて、「一回普通に歌ってみようか」と言って歌ったら、オケとぴったり合った。逆のパターンで言うと「最後のHoly Night」ですね。もともとのオリジナルがエイトビートをしっかり刻む感じなんですけど、新しいアレンジはもっと流れるようなリズムなので、歌のつかみ方がまったく変わるんです。新しい曲を歌っているような感覚がありましたね。

──「最後のHoly Night」は、冬の曲なのに、なぜか夏の夕暮れを感じさせるような、そんな感じがしたんですよね。新しいアレンジを聴くと。

杉山:そう、なんか夕暮れっぽい(笑)。僕も歌っててそんな感じがしてました。でも面白いのは、どの曲もガラッと変わっているようで、「あ、このフレーズが残ってる」とか、ずっと聴いてくれてる人はわかると思うんですよ。オリジナルでは弦でやっていたフレーズをシンセでやっているとか、それはオリジナルのアレンジャーだからできることなんですよね。こちからは何も言わずに、大事なところを残してくれるのが、オリジナルのアレンジャーなんですよ。だからすごく楽しかったんですよね。

◆インタビュー続きへ

この記事の関連情報

杉山清貴、様々な景色が思い浮かぶコンサートツアー<古いシネマを観るように、、、>開幕

杉山清貴&オメガトライブ、40周年プロジェクト完結編は6枚組コンプリートボックス

杉山清貴、40周年イヤー締めくくりに最新バンドツアーの映像作品発売

杉山清貴&オメガトライブ、来春ファイナルツアー開催決定

杉山清貴、100周年を迎える日比谷野音でライブ

杉山清貴、本日デビュー40周年。最新アルバムよりブルー・ペパーズ福田とのコラボ曲先行配信も決定

杉山清貴、3年ぶりオリジナルアルバムよりリード曲「Nightmare」先行配信&MV公開

杉山清貴、初のオールタイムベストと新作オリジナルアルバムを同時発売

松崎しげる主催<黒フェス2022>、第一弾発表にももクロ、杉山清貴、リーダーズ、RAB、藤あや子