鉄の意志

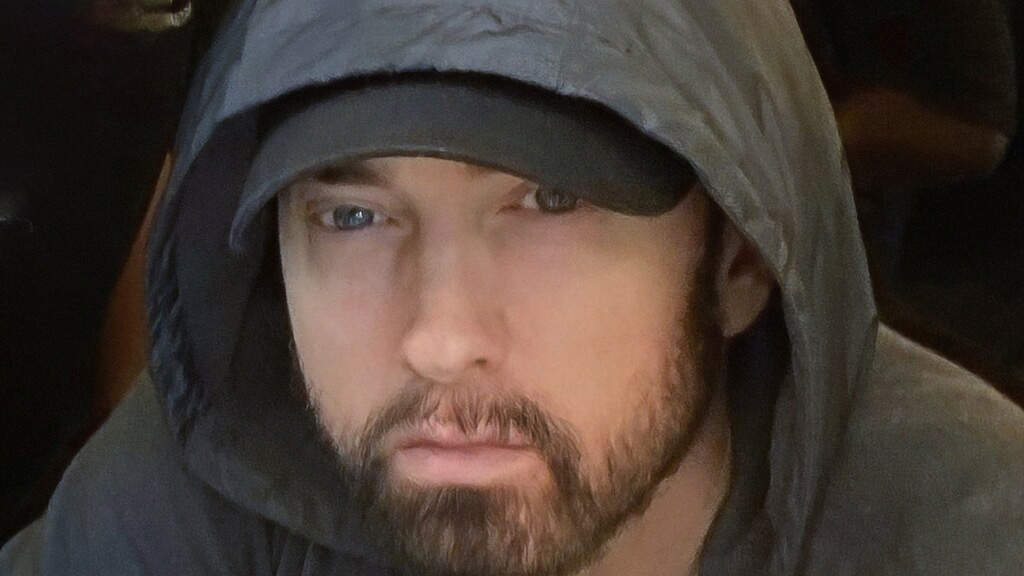

まさにこれは逆差別だと言えるだろう。 数々の差別撤廃運動がアメリカ中の州議会から非難を浴びている昨今、皮肉にも白人ラッパーEminemのヒップホップスタイルが差別を受けているというのだ。 「黒人からは『何でもっと白人らしくしないんだ? 白人らしくロックを演ればいいじゃないか』と言われ、白人からは『お前、黒人になりたいんだろう』と言われるよ」 時折りぶつかる人種の壁について聞かれたEminemはこう答えている。 「そんな言葉、もう耳にタコが出来るほど聞いてきた。白人問題が持ち上がると、毎回こうやって攻撃されるんだ。しかも、ありとあらゆる方面からだぜ」 “意外にまともな白人ラッパーたち”といった類の記事が雑誌に掲載されたおかげで、Eminemはいまや、豊かな才能と“黒人ではない”という共通点を持つラップアーティストたちから成るエリート集団の一員となった。しかし、多くの白人ラッパーと違い、Marshall Mathers(Eminemの本名)は成功という甘い蜜の味を楽しんでいる。 彼のデビュー作『Slim Shady』(Aftermath)は発売2週間で48万枚のセールスを記録、Billboard誌のポップチャートでNo.2の座を獲得した。 このあまりにも凄い勢いに気を良くしたInterscope Recordsは、その後、何とアルバムの出荷を100万枚以上追加する。これは新人としては極めて異例の出来事だ。だが、決定的に音楽ファンたちの耳に火をつけたのは、Eminemのデビューシングルだった。まるで魔性の曲とも呼ぶべきその「My Name Is」は、当時話題の的となっていたクリントン大統領の不倫謝罪会見よりも頻繁にラジオで流れ、ビデオクリップはMTVを完全に征服した。 そんなEminemがDr.Dreをエグゼクティヴプロデューサーに迎えて完成させた、16曲の新曲から成るニューアルバム『The Marshall Mathers』は、悪夢的な歌詞のコレクションとも言うべき作品である。またこのアルバムでDreは、1stシングルの「The Real Slim Shady」をはじめ、全7曲をプロデュースしている。今回Eminemは、OnyxのSticky Fingazや、Death Row Records時代に同僚だったRBXなどをはじめ、他にも様々なラップアーティストとコラボレーションしようと決めた。しかし、西海岸の人気アーティストたちをフィーチャーした「Bitch Please 2」での豪華ラインナップがアルバム全体のパワーを高めてはいるものの、ファンたちがCDショップに走り、この最新作に群がる最大の目的は、何と言ってもEminem本人だろう。 つまり、好むと好まざるとにかかわらず、Marshall Mathersは今最も旬な男の1人なのだ。

激しく歪みつつも才能豊かな詩人の心情を深く掘り下げた、冒険心溢れる歌詞満載の『Marshall Mathers』は、当代のラッパーたちが手掛けたどんな狂気的な歌詞よりも、強烈な印象を我々に与える。Eminemは、 議論の的にされるかもしれないその“攻撃的”な歌こそが、“人生は得ることばかりで失うものなど何もない”と信じてやまない数多くのラップ信仰者たちの心の琴線に触れるものなのだと確信したのである。 「こう感じているのは俺だけじゃないはずだ」と彼は言う。 「多くの人が俺と同じ気持ちを持ってる。黒人だろうが白人だろうが、そんなことは関係ないさ。みんな色んなことを経験しているんだ。程度はどうであれね。誰だって困難を乗り越えて生きているのさ」 Eminemにとって、こうしたコメントは単なるスローガンではない。事実、彼は自身の怒りを表現する曲を書いているのだ。どんなに厳しい批判にさらされようとも、このラッパーは過激な曲を噴出し、容赦ない言葉の爆撃で、おとなしいリスナーたちの心を麻痺させ続ける。だがその一方で彼の作品は、Dr. Dreをラップコミュニティに復帰させるきっかけを作った。ロサンゼルスのラジオでEminemを初めて聴いたDreは、そのフリースタイルラップに強く心を惹かれ、すぐさまこの男に関する調査を始めたという。しかしながら、EminemがDreの興味を惹いたのは、実はこの時が最初ではなかった。 「確かRap Olympicsの時だったな」 Eminemは当時を振り返る。 「Interscope Recordsの奴らも何人かいた。俺はその頃EPを出したばかりだったから、そのテープをそいつらにやったんだ。そしたらそれがJimmy Iovine(Interscope Recordsの社長)の手に渡った。Jimmyはテープを持ち帰り、自宅に置いていたが、2~3日してDreが(Iovineの家に)やってきた。その時、Dreは床に落ちてる俺のテープを見つけ、デッキに入れて聴いてみたところ、『こいつは一体どこにいるんだ?』ってことになったらしい。そして偶然にもその2~3日後に、俺はLAのラジオ局でライムを披露してたってわけさ」 そのEmのラジオをDreが耳にし、後のことは、俗に言われるように歴史が語る通りである。しかしながら、Eminem個人の歴史は決してバラ色というわけではない。彼の曲に辛口の風味を添えているのは、母親と2人で暮らしたデトロイトでの子供時代の暗い思い出や虐待の経験なのである。自分自身の悲劇が、曲を引き締める役割を果たしているのだ。 「俺の母親は薬物依存症でね。昔からその問題を抱えていたが、いまだにそれを自分で認めようとしないんだ。だけど、そんなのは一目瞭然さ。体重だって40kgしかない。俺がデビューした時も電話をかけてきて、『母さんがドラッグやってるなんて歌うのはやめておくれよ。Marshall、母さんがドラッグなんかやったことないのは、お前だって知ってるだろ』とかブチブチ言ってたよ」 「俺は電話を切るしかなかった。残念ながらね」 また、このラッパーの曲には、自身が成長過程で直面してきた現実を映し出したものが多いという。彼は実の父親に会ったこともなければ、話をしたこともない。 「俺は、自分の父親が誰だか知らない」と彼は明かす。 「父親の声すら聴いたことがないんだ」 目を凝らしてEminemの世界をよく見れば、彼の人生が“全て順調”ではないことが分かるだろう。 「俺にとっての現実は、母親が仕事をしないってことだった。ただの一度もね」と彼は語る。 「俺たちは約3ヶ月おきに家から家へ、アパートからアパートへと移り住んだ。学校だって、何度転校したか分からない。中学3年で3回落第した挙げ句、ドロップアウトしちまったよ。今ここで母親を責めることもできるさ。だけど、それをやってしまったら負けだと思うんだ。それに、もし俺が本気でそうしたかったら、とっくにできたわけだし。でもまあ、母親が俺にとって何の助けにもならなかったってことだけは言えるね」 しかし、Eminemは決して愚鈍な男ではない。彼は、無知であることがこの音楽業界においてどれほど危険かということも、そのせいで何百万ドルもの印税を稼ぎ損ねるアーティストがいるということも、しっかりと把握している。Dr. Dreに聞くまでもなく。 「そういうことについては、俺自身ももちろん勉強してるけど、個人的にマネージャー兼弁護士を雇ってすべての面をケアしてもらってるんだ」とEminemは自信たっぷりに言う。 「それも、昔からよく知っている人さ」 きちんとした教育を受けたいという彼の目論みは、不安定な生活が原因で4年前に中断されてしまった。だが、Eminemはいつかまた学校に行きたいそうだ。 「時間さえあればね」と彼は言う。 「今は忙しすぎるからさ。でも、いつか絶対行きたい。学校に戻って、『おい見ろよ、俺はちゃんと教育受けてるぜ』って言ってやるのさ」 その時、この元ステーキ屋のコックは自分を誇りに思うだろう。 by Vic Everett |

昨年、熱狂した観衆に衣服をはぎ取られないよう、厳重な警備体制の中で行なわれたライヴで、Emは4曲あたり約5000ドルのギャラを獲得した。かつてデトロイトのステーキ屋で時給5ドル50セントでコックをやっていた男にしては、悪くない数字である。一夜にして名声を勝ち得ることは、ほとんどのMCにとっては夢のまた夢だ。しかし、自尊心の低さを前面に押し出した曲と、希望の欠落した世俗的な人生を裏付けるラップのおかげで、Emはまさにその夢のような出来事を体験しているのである。

昨年、熱狂した観衆に衣服をはぎ取られないよう、厳重な警備体制の中で行なわれたライヴで、Emは4曲あたり約5000ドルのギャラを獲得した。かつてデトロイトのステーキ屋で時給5ドル50セントでコックをやっていた男にしては、悪くない数字である。一夜にして名声を勝ち得ることは、ほとんどのMCにとっては夢のまた夢だ。しかし、自尊心の低さを前面に押し出した曲と、希望の欠落した世俗的な人生を裏付けるラップのおかげで、Emはまさにその夢のような出来事を体験しているのである。