【インタビュー】「演奏データを未来へ残す」という、規格外れのヤマハのイノベーション

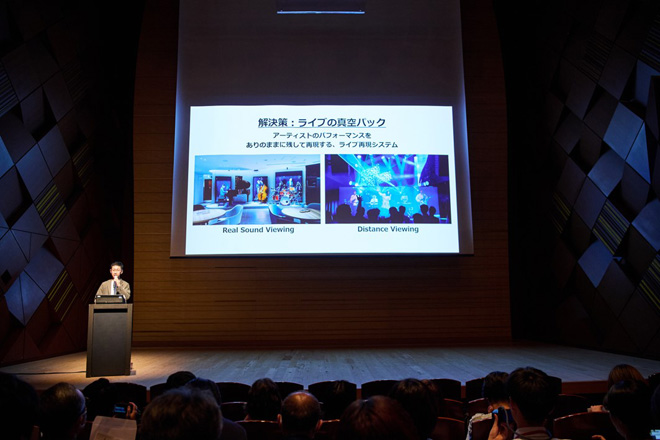

2024年9月5日に発表されたヤマハの「Real Sound Viewing」が凄い。ライブの演奏再現を可能とするもので、「ライブの真空パック」と謳う新技術だ。

今後の音楽産業を根底から刷新するであろうとんでもないポテンシャルを持ったテクノロジーだが、その可能性を理解し全面的な協力体制を提供したのがLUNA SEAだった。その技術を実際に披露するべく、2024年9月5日にヤマハ銀座スタジオで、2023年5月29日に150人限定で開催された<LUNA SEA Back in 鹿鳴館>ライブが再現された。

LUNA SEAのメンバーは不在なのに、ステージにセットアップされた彼らの機材から、鹿鳴館でプレイされたその時の演奏がそのままそこで再現されるという、まるでイリュージョンのような現実を目の当たりにした。例えるならば、透明人間になったLUNA SEAがいまここで鹿鳴館のライブを寸分たがわず演奏しているというもの。SUGIZOとINORANのギターアンプが、Jのベースアンプが、そして真矢のドラムセットが、鹿鳴館でプレイした演奏を今ここで再び自動プレイしている。そこに録音されたRYUICHIのボーカルが同時再生されて、完璧な鹿鳴館でのライブ・サウンドが再現されていた。

演奏をライブ録音するのではなく、演奏データを録る(保存する)という発想は、どこから生まれ、そのように実現に至ったのか。キーマンとなるヤマハ株式会社のミュージックコネクト推進部主事であり、同社のデザイン部門であるデザイン研究所イクイップメンツデザイングループ主事を務める柘植秀幸氏にアプローチ、話を聞いた。

柘植秀幸氏

──「ライブの真空パック」というこの取り組みは、ヤマハにとってどのような位置付けのプロジェクトなのですか?

柘植秀幸:もともとは私の個人活動で始めたものなんです。以前は営業企画におりまして、途中で社会人学生で美術大学に通ってデザインを学んで、その後デザイナーに転向しました。今はデザイナーとしてヤマハの製品デザインの担当をしておりましてDM7といったミキサーなどの担当をしているんですが、ヤマハって多種多様な製品を作っていまして、実は社内のデザイナーが全製品を担当するんです。なので、例えば昨日までグランドピアノをデザインしていた人が、翌週はゴルフクラブのデザインしているとか。

──え、そんなことあるんですか?

柘植秀幸:そうなんです。各製品の中の技術とか仕組みをちゃんと理解しておかないと、当然デザインできないので、社内の全各部門とフラットにお付き合いがあるんですね。僕はたまたま音響機器のミキサーを担当させてもらって、いろんな研究をしている中で、最近のデジタルミキサーでは、マルチチャンネルのオーディオデータを簡単に扱えるようになっている事に気付いたんです。それこそ128トラックとか、昔のアナログミキサーだととてつもない量だったことがパソコン1台で全部録音できるようなところまで来ているわけです。それを利用すれば、何かしら価値を生み出せる方法があるだろうなと思って、最初に「ライブの真空パック」というコンセプトのプロトタイプを作りました。

──個人活動で?

柘植秀幸:自主活動で(笑)。で、社内の交流会として、各部門が「うちはこんな新しい技術開発をしてますよ」という発表会を毎年やるんですけど、そこに個人枠で提示させてもらったら、その年の1位を獲ることができて、そこから仕事になっていった感じです。

──個人で何かを作ったり研究しちゃうノリは、ヤマハという会社の中に根付いている風土なんですか?

柘植秀幸:デザイン部門は特に強くある感じですね。デザイン部門のトップの人も、若い頃に会社の工作室で自分のデザイン作品を作って社外で展示したり、ミラノサローネ(イタリアで開催されている国際家具見本市)に出展したりとか。

──自由だなあ。

柘植秀幸:自分のオフ…プライベートの時間ですし予算とかもないので、全部自腹です。必要な機材も出てくるので、多分60万円ぐらいかけてやったんですよね。

──自費で?

柘植秀幸:ええ、プロトタイプを作るのに必要で。

──プロジェクトのスタート自体、普通じゃないですね(笑)。

柘植秀幸:ですよね(笑)。でも、実はそれって美術大学に通った時に学んだんですけど、デザイナーさんってお金を払ってデザイン作品を作るんですよ。美術大学の学生さんでも、作品を作ろうと思ったら材料や資材を買わなきゃいけないし、工場とかでプロトタイプを作ろうと思ったらそれも依頼しなくちゃいけないでしょう?自分のやりたいことに対してお金を出すのはカルチャーとしてあるんですよね。だから多分、美術大学系の方々が割と企業家に多いっていうのも、そういうところに通じるのかなとも思っています。

──バンドマンだって、ライブハウスに出たくて自腹を切りますしね。

柘植秀幸:そうですよね。それと同じです。すごい近い感覚だと思います。

──プロトタイプとして、どういうものを作ったんですか?

柘植秀幸:「Real Sound Viewing」という名前で、その時はエレキギターとベースの再現を。本当に初期の初期のプロトタイプで、コンセプト的には2024年9月5日に発表したものと同じで、ご本人たちが使っていたアンプとドラムを置いて、そこから生音を出しました。

2017年当時のReal Sound Viewingでの再現の様子

──原型は最初からできていたんですね。

柘植秀幸:そうですね、かなり荒いですけど原型はありました。いわゆるリアンプという手法ですね。アンプに入る直前の信号を取っておけば、本人のアンプで同じ音をもう1回鳴らせることを展示してみた感じです。ただ、必要な機材は世の中にあるものを使ったので、音の劣化があったんですけどね。

──ヤマハ社内での反応や評価はどうでした?

柘植秀幸:最初は強く共感してくれる人もいれば、すごく否定的な人もいるみたいな、両極端ある感じでした。ただ、少なからず社内の交流会で1位を獲れたので、結構な人が興味を持ってくださったことが実感できました。

──すでにやるべきことの方向性や目標地点などは見えていたのでしょうか。

柘植秀幸:音楽を無形の文化遺産として残していきたいなっていうところまでは考え始めていました。まだプロトタイプのプロトみたいなものなので、それをやっていくためにはメジャーのアーティストさんに使ってもらっていかなきゃいけないな、とぼんやり思ってました。実際にはひとつひとつ進めていくなかでやることが決まっていった感じです。

──意外とすんなり進んだこと、困難を極めたところなど、手応えはいかがでしたか?

柘植秀幸:そういう意味だと、終始困難にまみれていました(笑)。業務でなく個人で始めたものなので、一緒にやってくれるメンバーもボランティアで、業務時間外で参加してもらって。「面白いよね」と共感してくれる人が1人増え2人増えっていう感じで、だんだん開発の方も手伝ってくれるようになったんですけど、それでも全然人が足りなかったので、社内のプレゼン大会でプレゼンターとして出て「こういうことやってます。一緒にやってくれる人いませんか」ってアピールしてメンバーが増えていった、みたいな感じですね。

──ギターとベースに関しては、コンセプトはできていますから、あとはきちんと正しくデータを吸い上げればいい、ということですよね?

柘植秀幸:実はですね、ギターが地味に1番苦労したかもしれないです。電気の世界って目に見えないし、何が起きてるかが結構分かりづらくて。ミュージシャンの方に評価してもらうと、「なんかピッキングのこのギャリッとした音がなくなってんだよね」みたいな抽象的なニュアンスで評価をいただいて、それを探っていくんですけど、どこが原因か全然わからないんですよ。「ここかな?」「もしかしたらここが原因かも」と音の変化の要因を突き詰められたのがまず最初。ステップとしてはクリアできるんですけど、だけど、それをなくすために何をしたらいいか、そのハードルがまた高くて。

──手がかりがない。

柘植秀幸:そうです。原因が特定できたとしても、世の中にその解消方法の解がないので、自分たちでゼロから考えなきゃいけない。

──実際はどのように解決していったんですか?

柘植秀幸:もう本当、地道に1個1個試すんです。ギターの本体からアンプに行くまで、途中でエフェクターも通ればDI(ダイレクト)ボックスもあり、場合によっては無線のトランスミッターみたいな機器も通ったりする。それらを1個1個全部測定して計測して、どこで何が起きてるかを調べる。そのパターンが無限にあるんですよ。

──気が遠くなる。

柘植秀幸:アクティブのギターとパッシブのギター、ハイインピーダンスのエフェクターとローインピのエフェクターとか、いろんなものの組み合わせを考えるんです。インピーダンスでも機材の特性が結構変わってしまう。簡単に言うとハイ落ちしたりローが上がっちゃったりすることが頻繁に起こるんですよ。それも計測してみてようやくわかったことです。それらをひとつひとつ潰していくためには何をやればいいかっていうのを突き詰める。しかも測定がまあまあ時間かかるんですよね。それこそひとつの準備と測定だけで2~3時間かかる。それをもう数をこなさなきゃいけないんで、本当に大変で。

──地獄だな。

柘植秀幸:一時期は毎日夜中まで測定して原因を探って「あれ、違うな」みたいなことを繰り返して、「あ、ここをこうやればいいんだ」にようやくたどり着くまで2~3年かかりました。

──それは凄い。そんな茨の道を通って、やっとアーティストのお墨付きをもらう品質に到達したんですね。

柘植秀幸:そうですね。今のはエレキギターやベースの話なんですが、ドラムがまた大変で、ドラムってパーツ数が多いじゃないですか。バスドラムもあればスネアもあればフロアタムもタムタムもある。1個1個の楽器の鳴り方をちゃんと理解してないと再現ができないんです。

──そうか。

柘植秀幸:バスドラムってどういう状態になっていると本来の音が出るんだろう、とか。ペダルの動作を取るにあたっても、どの動きを取ればいいのか、ビーターの動きなのかペダル側なのかみたいな、パラメーターが無数にあるんですよ。それを全部実験して「これだったらいける」「これではいけない」を洗い出して延々繰り返した結果、今回発表させていただいた技術ができたという感じです。

──ペダルを踏む動作は、そのままビーターの動きに連動しているんですから、どっちをトレースしても結果は同じような気がするんですが…。

柘植秀幸:それが違うんです(笑)。実は数値を取ってみてわかったんですけど、ドラマーの人ってドンと鳴らす時以外も結構ペダルを動かしてるんです。休符のところでもリズムに乗っているんですよね。で、そこらへんも影響して、実は「踏み込む直前のビーターの位置がどこにあるかがとても大事」ということが分かってきた。後ろにいてドンっていくのかヘッド打面近くからいくのかで、全然音が変わるじゃないですか。

──ドラマーって、みんなそれを意識せず演っていますよね。

柘植秀幸:そうそう、皆さんはほぼ無意識でやってる。足元で何が起きてるのかをそもそも理解するのに最初はすごい時間がかかりました。ただ、実験しながらデータを取り始めると、どうやらペダルってただ踏んでるだけではなくて、かなりそこでいろんな細かい操作を演っていることが見えてきまして、そこで初めてビーターの動きじゃなくてペダルの動きを取らなきゃだめだということが分かってくる。そんな感じですね。

──踏み方にも色々ありますし。

柘植秀幸:それこそ裸足派の人がいたり靴派の人がいたり、踏み込み量として靴を奥まで行く人と手前で浅く踏む人がいたり。

──足の滑らせ方の違いもサウンドにつながっているでしょうか。

柘植秀幸:つながっていると思います。それこそギタリストで言えばピックひとつとっても大きさ、厚さ、形、素材にこだわって選んで演奏するじゃないですか。それと同じレベルのことが全楽器に存在していて、それらを追求しようとするととてつもなく大変だということがわかりました。

──そりゃ、誰もやりたがらない苦行だ。同じ思想を持ちながら実現できなかった人も水面下にいるのでしょうか。

柘植秀幸:歴史的な点では、コンセプトとしてはオルゴールが1番最初に近いんじゃないかなと思います。言ってしまえば、「音楽を奏でるところを自動化したい」という考えから生まれた機器ですよね。多分あれが自動演奏の元祖で、後に空気を送って鍵盤を動かす自動演奏ピアノが生まれ、それがMIDIという電子的な音楽の演奏データになった。そういう流れを踏んできているので昔からコンセプトとして近いものがあったんですけど、それを実現するためのテクノロジーや環境が整っていなかったんです。生演奏を残したいっていうアイディアを持っている人は世の中に存在していたと思うんですけど、幸いにも私がテクノロジー的にデジタルデータを扱いやすい環境にあって、今があるんだと思います。

──なるほど。

柘植秀幸:ステージで起きている全楽器のデータを、パソコン1台で扱えるようになっているっていう環境が整い、さらに私がたまたまヤマハにいて、その中の製品デザインというこの製品の根幹にも携われる立場にいたということがちょうど重なったんですね。

──自動演奏という点では、すでに馬頭琴や筑前琵琶といった伝統楽器の演奏を「Real Sound Viewing」で再現してきた実績がありますよね。

馬頭琴の演奏を再現

柘植秀幸:法人営業をやっていた時に、博物館業界の方々が文化財を保存していくことに苦労されていることを知ったんです。紙の資料ひとつ取っても、日光のもとで保存したら紫外線でダメになっちゃうんで、ダメージの少ない明かりを当てるためにはどうしたらいいか工面しているんですね。そういうことが美術品、工芸品や楽器でも行なわれているんですけど、あわせて民俗音楽や伝統音楽には目の前の問題として「後継者不足で人がいなくなってしまう」という現実があるんです。そこで我々の技術が、その音楽の文化財保存にダイレクトに活用してもらえるんじゃないかと思いついて。

──ええ。

柘植秀幸:浜松市には「浜松市楽器博物館」という日本有数の施設がありまして、そこの方と筑前琵琶と馬頭琴の演奏再現を行い、一緒に国際博物館会議というアカデミックな場でも発表させていただきました。

──プロの演奏による楽器の振動データを記録し、そのデータをアクチュエーター(振動装置)で再現するわけですよね?

柘植秀幸:そのとおりです。

筑前琵琶の演奏を再現

──弦を弾いているわけでもないのに弦楽器のサウンドがリアルに再現されるということに「?」な人もいっぱいいるんですけど、簡単にご説明できますか?

柘植秀幸:例えば、コントラバスって弦が4本あって指や弓で弾いて音が出るんですが、実は私たちが聴いている楽器の主な音は弦そのものから音が出てるわけではなくて、弦振動が駒を通ってボディに伝わり、共鳴体としてボディから音が出ますよね。逆に言うと、弦の振動が駒に伝わったその瞬間の駒の様子を再現してあげれば、もう1度同じ音が鳴りますよね。

──アコースティック楽器って共鳴させる仕組みがあるので、ポイントを押さえれば同じ響きが手に入るわけか。

柘植秀幸:そうなんです。演奏の最終結果のところを技術を使って再現する。元々アコースティック楽器は共鳴するという仕組み自体を持ってくれているので、そこにアクチュエーターを使って生音の時の揺れを再現してあげるわけです。

──バチンとしたアタック音やフィンガーノイズといった弦独特の音までもがきちんと再現されるのが不思議だなあ。

柘植秀幸:そういう音も、駒からボディーに伝わって増幅されて出ている音なので。さらに言うと、弦振動で揺れた駒の振動によってもう1回弦が揺れるというフィードバックも起こるんですが、「Real Sound Viewing」では、駒からボディを揺らしているときに弦も揺れているので、かなり近い状態で再現されていると思います。

──実際に「Real Sound Viewing」を体験すれば、その音の再現度は百聞は一見に如かずなんですけどね。

柘植秀幸:視覚的には何にも動いてないのに音が鳴っているので「?」に思うんです。ただ面白いのは、楽器を経験されてる人はすぐにそれに気付くんです。オープンスペースでドラム1台だけを鳴らし、通行人に見てもらうという展示をしたときに、遠い先からずっと見てる人が近づいてきて「…鳴ってる」って。多分その方は遠く先でも生ドラムだって気付いてくださったんですね。楽器を経験されている人だと、スピーカーから出た音と楽器から出てる生音の違いって一発で分かるので、それを経験されてる方は直感的に理解していただけるのかと思います。逆に、楽器を経験されたことがない方だと、多分スピーカーと楽器の生音自体の聞き分けがおそらくできないんじゃないかなという気はしていて。

──スピーカーからの音と楽器の生音の違いって、何ですか?

柘植秀幸:出てくる音の質が全然違うものなんじゃないかなという気がしています。例えばギターアンプも面白い楽器で、あれもスピーカーから音を出していますけど、エレキギター超特化型スピーカーなので、あれから出てくるギターの音と、ナチュラルなアンプで増幅し普通のオーディオスピーカーから鳴らした時の音って全く違うものですよね。生楽器となれば、例えばバスドラムの音をスピーカーから出しても、コーン紙から点音源としてしか音が出ないじゃないですか。でも実際のバスドラムってシェル自体が振動して鳴っているので、点音源じゃなくて楽器全体で鳴ってるんですよね。立体音響のようなイマーシブサウンドで空間としての場を再現しようとしても、最終的に生の楽器の音にはなりきれない。それをやるためにスピーカーを大きく進化させていくというやり方もあると思うんですが、僕としてはもっとナチュラルにその楽器そのものが鳴ることを再現し、それを残せることが価値なんじゃないかなと思っています。

──スピーカーからの音が平面に聞こえるのは、点音源だからなんですね。アコースティック楽器は楽器全体が周辺の空気を360°震わしているところに、決定的な違いがある。「ライブの真空パック」披露イベントで経験した「映像はフィルムコンサートのように平坦なのに、音だけ立体的でリアルそのもの」というところに経験したことのない驚きを感じました。

柘植秀幸:映像についてもまだまだリアリティを高めるポテンシャルがあると思いますが、今回のイベントではまず音のリアリティにこだわりました。映像の方は、これからいろんな企業さんが進化させてくれると僕は信じていて、わかりやすいところで言えばApple VisionみたいなVR/ARと組み合わさると、アーティストが目の前に居るような状態で生演奏の音を聞けますよね。

──そういう世界も遠い未来の話でもないですよね。

柘植秀幸:そう思います。特にここ数年での映像系の進化もすごいので。ただ逆に言うと、映像はすごく進化してるのに、音はチャンネル数が増えるぐらいの進化しかないなと思っていました。しかももともと目指してた音とはちょっと違うよな…とずっと思っていたところなので、この技術でちゃんと残したいですね。

──現時点では弦楽器や打楽器が実用化に向かっていますが、管楽器はどうアプローチするのでしょう。

柘植秀幸:まさにこれからチャレンジしていく領域かなと思っています。なので今時点で「こういう方式だとうまくいく」というポイントはまだないんですけど、少なからず空気がマウスピースを通り、その後に空気の振動が発生して管体を通って音が出るというなかで、どこかに再現するヒントが隠れているはずだと思っているので、これから検証を進めていこうと思っています。

──空気を実際に入れるような仕組みになるんですか?

柘植秀幸:というのも1つ手だと思います。ただ、本当にその人が吹いてるように演奏を再現するのが僕らの目標なので、その手法がいいのか、もしくは強制的に空気を送り込むのではなく、管の中のどこかの時点から空気の流れを再現するのがいいのか、そこをまさにこれからやっていきたいところです。

──まだまだ茨の道が続くんですね。

柘植秀幸:私がM体質なのか、それがだんだん楽しくなってきた(笑)。実際面白くてですね、楽器のことが知れるんです。1番びっくりしたのがバイオリン属で、すごい不思議な構造の楽器なんですよ。弓で摩擦を起こして弾くので、弦の振動は弓の動きと同じ横方向に振動が起きますよね。

──ええ、そうですね。

柘植秀幸:ただ、駒って縦方向に付いているじゃないですか。だから横の振動だけだと、ボディがちゃんと鳴ってくれないです。で、駒は両足があって真ん中が空いている形になっているんですけど、実はこれが振動のコンバーターになっていて、その横振動を縦振動に変える転換装置になっているんです。足の片側が回転軸になっていて、ミクロのレベルでグラグラと動くことで、弦の横振動が縦の振動に変わってボディに伝わっている。そういう楽器の秘密がわかってくると本当に面白いんです。だから茨の道ではあるんですけども、快感の伴う茨の道ですね。

──面白い。

柘植秀幸:ついでにバイオリンでいえば、中に魂柱という丸い棒がありまして、ボディの表と裏の間に1本だけつっかえ棒みたいに入ってるんです。倒れやすい柱なので、1回倒れちゃうと職人さんに直してもらわなきゃいけないぐらいデリケートな部品なんですけど、そのコンバーターのほぼ真下にいて、表に来た振動を裏にダイレクトに伝えるためのものなんです。バイオリンの歴史の中で生まれて必然性のあるものとして今現代にも残っているのを見ると凄いなと思ったりします。

──音の秘密に触れるとワクワクしますね。

柘植秀幸:バイオリン属に限らず、民俗学器全般のあるあるなんですけど、音楽的な文化…流行る歌によって楽器の特性も変わって材質も変わってくるらしいんですよ。特に蓄音機ができレコードとして音楽が流通し始め、ハイトーンのボイスの方が売れたりすると、周りもそれを真似し始めて楽器のピッチが全体的に上がりだすんです。三線なども弦はシルクでしたから張れるピッチに限界があったんですけど、ナイロン弦が発明されることでピッチが上がるんですね。さらにもうちょい高いキーを出したいと、弦がもう1本足されたりする。

──なるほど。

柘植秀幸:文化と楽器って結構密接に繋がっているわけです。その時代にあるテクノロジーと強く繋がって、鏡みたいにそれを反映している。そうして進化してきているから、そういう話を聞くだけでもすごく面白い。その時のその形でしか表現できてなかったものというのがそこにあるので、それも大きな価値だと思っています。

──「Real Sound Viewing」実現において、ボーカルはどう捉えますか?

柘植秀幸:もちろん人工声帯で震わせて音を出すという手法もあると思います。ですが、マイクとスピーカーってボーカルのために発展してきた楽器なので、それをそのまま使ってあげれば一旦はOKなのかなという考えです。コンサートでも、ボーカルはマイクとスピーカーが用いられて、それがエレキギターやドラムとかと一緒に鳴っているものを僕らは普通に受け入れていますから。もし将来的にメカニカルに動かしてその人の声が出るようなものが出てきたら、それも考えればいいかなと思います。

──確かに。僕らが楽しんできたボーカルはスピーカーから鳴らされたものですから、再生=再現ですね。

柘植秀幸:ボーカリストがマイクにこだわるのは楽器を選んでいるのとなんら変わらず、その特性も取り込めていますから。

──RYUICHIのマイクへのこだわりも尋常じゃないものね(笑)。

柘植秀幸:そうですね(笑)。ものすごい声量とパワーがあることもわかりましたし。

──今回のプロジェクトにLUNA SEAが参加・協力していますが、どんなことが得られましたか?

柘植秀幸:もともとLUNA SEAのPA音響を担当されている小松久明さんが、同じ発想を持っていらっしゃったんです。会場で出ている音って毎回その場で消えてなくなっちゃいますけど、これが残せたら相当な価値があるよねって。小松さんはそれを「アーカイブシアター」っていう言葉で表現されていたんですけど、アーティストのステージの会場そのものをアーカイブしていきたいって思っていらっしゃった。で、どうもヤマハ社内に同じ考えを持ってやり始めてるやつがいるぞっていうので、お会いしてお話をさせていただく機会があって、「ぜひ何か一緒にやりましょう」と。

──そんな出会いがあったんですね。

柘植秀幸:で、「やるんだとしたら、最初から日本の中でもトップクラスに音に対してこだわってる人たち(LUNA SEA)とやった方がいい」「その方たちが使ってくれたらそれが品質の証になるから、1番頂きの高いところからやりましょう」という提案をいただいて今回に繋がりました。

──確かに、LUNA SEAであれば間違いない。

柘植秀幸:本当に大変でしたけど、逆に最初がLUNA SEAでよかったと思いました。LUNA SEAの皆さんは音作りにかける熱意がほんとにすごいんです。LUNA SEAを支えていらっしゃるスタッフもその高い水準の中で取り組まれているので、皆さんのこだわりもすごいんですよね。ギターテックの峰守一隆さんからもご指摘とダメ出しをたくさん頂いたおかげで、僕らはここまで来れた。本当LUNA SEAチームの皆さんのおかげだなって思ってます。

──真矢のパワーがでかすぎて、ドラムを鳴らすパーツが通用しなかったというエピソードもありましたね。

柘植秀幸:そうなんです。全然鳴らしきれなかった。真矢さんのパワーはやばかったですね。いきなりすごいギャップを見せられたので、そこから必死に取り組み、やり遂げました。

ドラム加振器

──そのうえで、GPAP(General Purpose Audio Protocol:音響、映像、照明、特攻などライブに関わる多様なデータを統一化し記録・再生するシステム)が開発されたことによって、ライブで行われた全ての現象がそのまま簡単に再現できるようになったんですよね?

柘植秀幸:はい。それこそ、曲中でこのフェーダーを10分の1mm動かしたみたいな情報も全部残すことができます。

──そこまでできるとなれば、ドラムなど楽器のセットアップやマイキングなども再現しなければいけなくなりますね。

柘植秀幸:そうですね。シンバルのセッティングひとつとっても、ネジを締めていくとサステインが変わっていって、それも本人ごとに締め方があったりするので、究極的にはそれも全部記録していきたいと思っています。

──どうやって記録を?

柘植秀幸:どれぐらいのトルクで締めたかみたいなところです。セッティング自体のデータ化です。それこそギターアンプのノブって目盛りが結構曖昧なので、回った角度をきちんと記録しておかないとデータを残したと言えないと思うんですよね。再現時に必要なセッティングデータが保存できるようになるまでは、テックの皆さんに協力してもらってやっていきますけど、ただ、少なからず元の演奏データがあるのかないのかではスタート地点が全く違うので、まずはライブのデータを残すところだけでも一緒にやっていきましょうと、いろんなアーティストさんと進めたいと思っています。

──セッティングという行為がデータ化されて、それが共有できたらまた世界が変わりますね。セッティングをそっくり再現できるだなんて。

柘植秀幸:そういうことができるわけです。スティーヴ・ガッドのドラムのチューニングってこれです、みたいな。意外とそういう部分って今までブラックボックスだったんですよね。アーティストしか知り得ない世界だったのが、これからは共有できる。ペダルの動きのような本人すら無意識だったけど、音を出すためのものすごい秘訣がそこにあるということも分かってくる。それ自体、アーティストにとっても価値になるし、その人に憧れて楽器を始める人にとっても貴重な資産になると思うんです。

──デジタルデータとはいえ、とても人間臭いアナログな取り組みに思えますが、生成AIの活用は考えられますか?

柘植秀幸:生成AIには大きな方向性として2つあるかなと思っていて、ひとつはまさしく新たなものを生成することで、絵ができましたとか新しい音楽ができましたみたいな生成AI自身がクリエイター的に新しいものを生み出していくパターン。もうひとつが、補完する方向の生成AIです。わかりやすいところでいうと古い昔のモノクロ写真を、その当時の色味とか色彩をいろんなデータから復元して解像度を上げてくれるみたいな使い方ですね。僕は後者の方がものすごい価値を持つんじゃないかと思っていまして、例えば昔のSP盤(レコード)の音源って、やっぱり経年変化でものすごいノイズが乗っちゃったりしてるんですけど、実は生成AIで取り除いて元の綺麗な音が出せることが分かってきたんですね。なので、そういう技術を使えば、過去の音源から「Real Sound Viewing」化するためのデータを復元させていくことに活用できないかと考えています。似たものを作るということではなく、欠けてしまったところを補っていく方向ですね。

──最近はマイナスワンのトラックもAIが作ってくれますし。

柘植秀幸:凄いですよね。ただ、これはあくまで個人的な理解なんですけど、人間って聞き分けられるじゃないですか。CDの2mixからもギターの音だけ意識して聞いて「あ、これ誰の音だな」みたいなのが理解できる。脳内で処理してそこだけ抽出してるわけで、それがようやく機械でできるようになった。結果を物理的に出してくれるからすごいと言われますけど、あれって人間が誰しも太古からやってきていることですよね。だから、それ自体には新しさを感じてないというか、ようやく人並みになってきたんだなという感じ。逆に、そんな細かいニュアンスすら聞き取れてしまう人のポテンシャルって凄いなと思っていますし、例えば楽器をできなかった人が演奏を始めると、今まで聞けなかった音がわかってくる。開発されますよね。で、聞けるようになると感動するポイントが増えていく。そここそが、人間がエンタメやいろんな作品を楽しんでいこうという本質的なところなのかなと思っています。データをただ摂取しただけじゃなくて、摂取したが故にその人のスキルも上がって、それ自体でまた発見がある。それこそが音楽や芸術が生まれる根源的な仕組みなんじゃないかなという気がしています。

──確かに。

柘植秀幸:今回は、LUNA SEAと音作りをされている方々の耳の良さに驚きました。機械で測定した周波数のグラフを、拡大して初めてわかるぐらいの違いを聞き分けていらっしゃるんです。LUNA SEAやそのクラスのミュージシャンは、そこすらも表現の範囲として追い込んでいくんですよね。言ってしまえば初心者の人からすると、もう聴き分けはできないんですけど、文化的な豊かさが1番そこに現れてくる気がしました。まるでワインの世界のように、味わうためのスキルが上がるし、上がったが故にまたそこから感動を覚えるみたいなそういう世界が音楽でも起きるんだろうなという気がします。

──それが芸術の世界ですね。

柘植秀幸:それぞれで感じていることを会話するだけで、その場としての価値が生まれてるんです。だからこそ、今回がスタート地点、今ようやく0.1%ぐらい達成したかなくらいのつもりです。ここからが本番と思いますし、逆にここから先はいろんなミュージシャンの方とか音楽業界の関係者の方の力を借りながら、今掲げているビジョンを実現していかなきゃいけないなと思っているので、ぜひそういう方々とご一緒していけたらなと思っています。

──音楽の聴き方が変わる時代がきますね。

柘植秀幸:音楽って、テクノロジーで大きく進化してきていますよね。生演奏しか存在し得なかったものが、レコードが生まれることによって、それまでになかった文化が一気に生まれた。その次に映像が来て、ミュージック・ビデオという音と映像を同時に作品として作り上げていく文化が花開いた。今回僕らがもう1歩先を実現しようとしているのは、空間を体験として残していくためのフォーマットを作ること。それが普及すると、レコードが出てきた時と同じように、今までの音楽の楽しみ方とはまた違う楽しみ方を多くの人に体験してもらえるんじゃないかなと思っています。

──確かに、音が出る仕組みがスピーカーではなく生楽器そのものになると、グルーブや立体感など音楽が持つ情報量が桁違いになりますからね。

柘植秀幸:全然違いますね。はい。

──さらなる進化を楽しみにしています。

柘植秀幸:ありがとうございます。大変ですが、本当にやっていく価値があるものであると自分で腹落ちしてできていることがとてもいいなと思っています。

取材・文◎烏丸哲也(BARKS)

柘植秀幸氏が本プロジェクトで「空気感」にこだわるのは、人生を変えた忘れられない経験があるから。人生初のライブ体験だった高校2年生の夏に横浜アリーナで観たBLANKEY JET CITYの解散ライブで、演奏自体の持つパワーに圧倒され、ライブ開催地だった横浜にある大学に進み自らもバンドを始め「音楽の仕事がしたい」とヤマハに入社することを決めたという。中央が当時の柘植秀幸氏。

◆Real Sound Viewingオフィシャルサイト

この記事の関連情報

Yamaha

LUNA SEA

邦楽

オーディオ&楽器

インタビュー

ギター 他

ベース

ドラム

アンプ/エフェクター

鍵盤楽器

管楽器

弦楽器

打楽器

和楽器/民族楽器/教育楽器 他

楽器人 -音楽を聴くだけなんてもったいない- | トップ

【ライヴレポート】LUNA SEA、<EPISODE3 -FINAL- 黒服限定GIG DAY2>で「東京ドームまでこのまま行こうぜ!」

J、最新作『BLAZING NOTES』のジャケット写真を公開。年末イベント追加ゲスト発表も

LUNA SEA、35周年記念ツアー映像作品リリース

LUNA SEA、『MOTHER』『STYLE』リバイバルツアー最終公演の映像作品2タイトル同時発売決定

【ライブレポート】INORAN、“爆幸”なバースデーライブのツアーが開幕

LUNA SEA|GLAY、25年ぶり東京ドーム対バン<The Millennium Eve>開催決定

【コラム】BARKS烏丸哲也の音楽業界裏話033「ライブの真空パック」

LUNA SEA、「ライブの真空パック」アンバサダーに就任

【ライヴレポート】LUNA SEA、タイムトリップした32年前の<IMAGE or REAL>に濃厚な今と未来「明日を信じて突き進んでいく」