【インタビュー】“Jesse McFaddin”として

■Jesse McFaddinとしてのデビュー・アルバムができたつもり

──今回、作品全体を通じて感じさせられることのひとつに、音数の少なさというのがあります。もちろんサンプルされた音もあるけども、ピアノやアコースティック・ギターといった生楽器の音がすごく有効に使われていて。これまでに取り組んできた音作りとはだいぶ違いますよね?

Jesse:基本的には、音が少ないのが好きなんですよ。バンドをやるんだったらまったく違うアプローチになるけど、今回はせっかくバンドじゃないんだし。たとえばギターで作ってピアノで弾き直したのもある。「テガミ」とかも、デモは全部ギターで作ってたんだけど、なんか哀愁が出過ぎるなと思って。そこで、うちのエンジニアにピアノのコードを教えてもらいながら音を探していって。そもそも俺、ピアノはまるで弾けないから。軸にはちゃんとメインとなるループがあるんだけど、そのループを活かすも殺すもどんな音を載せるか次第じゃない? そこで音が増え過ぎると消えちゃうし。だからそういう部分で「音数を少なく作る」ってことは自然に意識してたかもしれない。気付いてみたら音数も少ないし、曲自体も短いし……。そこらへんは、考えたうえでそうしたというよりは、気持ちいいまま形にしたかったというか、「これ以上はもうトゥ・マッチかな?」というところで止めたというか。曲の構造とかも「ここは16小節が3ヴァースあって、ここにBセクションがあって」みたいなセオリーを無視したものになってて。だから俺、今回のアルバムを作ってて思ったんですよ。「あ、俺ってミュージシャンじゃないんだな」って。バンドやってる時の自分も「俺はミュージシャンじゃなくてバンドマン」とか思ってたし、器材車から楽器下ろして、自分で弦を替えて、ライヴが終わったらそれを外して、器材をまた積み込んで……みたいな過程のすべてがカッコいいんだと思ってるけど、それとは違う意味で「ミュージシャンじゃないな」と思った。理論的に作れなかったんですよ。このコードの次はこっちに行ったほうが絶対綺麗な展開になる、とかわかってても、そうできなかった。

──実は自分がセオリー嵌まっていないことに改めて気付かされた、ということ?

Jesse:そう。そこに当て嵌まった作り方をしようとしてたのも、結局は背伸びだったんだと思う。ただ、俺はミュージシャンでもなければ、ラッパーでもない。「じゃあ一体、何なんだろう?」と考えた時に「そうか、Jesse McFaddinだ」と思ったんだよね。だから今回、Jesseじゃなく、Jesse McFaddinの名義でやってるんですけど。

──それは、竹中空人(Jesseの日本名)とも違うんですか?

Jesse:違う。同じようでいて何かが違う。まあ、人にどう呼ばれるかは何だっていいんだけど、自分としては今回、ホントにJesse McFaddinとしてのデビュー・アルバムができたつもりでいて。

──それぞれの名前に伴う人格を差別化しようとしているわけではないんだろうし、音楽的なジャンル感の切り替えみたなことでもないわけですよね?

Jesse:うん、それはない。音楽的なところで言うと、俺たちの代って、ミクスチャーの一期生みたいなところがあったじゃないですか。外国でもミクスチャーなんて言葉が使われてない中で、ラウド・ロックが定着する前にリスナーが付けたものだと思うんだけど。その流れが、こうして20年以上経って一周して、また第二期ミクスチャーが来てると思うのね。ただ、昔のミクスチャーは、バンドにヒップホップが混ざってた。それに対して今は、ヒップホップにバンドの要素が混ざってる。それはバンド・サウンドやギター・リフの良さに憧れてきたラッパーやトラックメーカーがいっぱいいるからだと思う。あともうひとつ言えるのは、20年前のラッパーは自殺願望とか鬱状態のこと、ドラッグの話なんかせずに、あくまでストロング・スタイルだったよね。そういうのは90年代からのグランジ/オルタナティヴに任せてたはずなんだけど、今の流れのヒップホップって、逆にそういう弱さを認めてるっていうか。

──かつてグランジが流行した当時、その理由は「暗い世相のもと、人々が音楽にもリアリティを求め、パーティ・ミュージックを欲さなくなったことにある」というのが定説になっていました。今はヒップホップが当時のグランジのような位置にあるようにも思えます。

Jesse:それはすごく感じる。ただ、今の俺自身は流行りとかも追ってないし、最近のバンドに対する興味とかもBRING ME THE HORIZONぐらいで止まっちゃってるところがあるんですよ(笑)。というのも、俺はすぐ影響受けがちだから、あんまり新しいアーティストとか聴かないようにしてる部分もあって。ただ、こないだ、昔から知ってる音楽関係者の人と話してた時に「今のJesseの音楽にはすごく“今”を感じる」って言われて。今の音楽をろくに聴いてないのにね。でも、さっきも言ったように時代が一周して、かつて俺自身が「そんなのはおやじの世代の音楽じゃん」と思ってたものがストライク・ゾーンに入ったことがあったのと同じように、今の世代のキッズに、俺たち世代の音楽が響き得るようになってる部分はあるのかもしれない。ただ、そういう意味で仮に自分のやりたいことが時代と合ってたとしても……「俺、やんないほうがいいんじゃないのかな?」という想いはあった。やっぱ去年の経験も含め、自分で犯したことだけど、イージーに乗り越えられることじゃないし、実際すごくタフな時間でもあったし……。音楽をやれないとは思わなかったけど、俺がやると人を傷つけることになるんじゃないか、というのがあった。

──誰かを傷付けたり、誰かに迷惑をかけたりすることになるんじゃないか、という恐怖心のようなものが?

Jesse:そう。だったら俺は何にもしないほうがいいんじゃないのかな、とも思った。だけど作った曲を持ち帰って聴いてる時、それに合わせてうちの息子が踊るのを見ると、「ああ、もう1曲作りたい」と思ったし、「次に作る曲で踊ってくれるかな?」と思った。「I talk」の冒頭に息子の声が入ってるけど、あいつはあの曲が大好きで、車に乗ってる時も、家で晩飯食ってる時もあの曲を聴きたがるのね。それが実はすごく嬉しかったし。自分に対して作ったものを人が聴きたいと思ってくれるのはボーナスでしかないわけだけど、まだ言葉や意思の疎通すらもろくにできない2歳の息子が聴きたがってくれてるわけでさ。しかも10歳になるうちの娘は、最近はTWICEしか聴かないし、最近は俺にちょっと冷たいんだけど(笑)、そんな娘が俺の曲を気に入ってくれてたり、ちょっとしたやりとりの中で「ダディはカッコいい」と言ってくれたり。そういうことも「ああ、やっぱ俺はもうちょっと音楽やり続けたいな」と思わせてくれたことのひとつだった。

──だいぶ救われてるじゃないですか、子供たちに。

Jesse:ホントに(笑)。だからこそ今回みたいな音楽の作り方をして良かったな、と思うんですよ。ここでRIZEとかThe BONEZを始めて「みんなが観たがってるJesseをやんないと」という気持ちで復活してたら、超絶ダサい俺になってたはずだし。

──ダサいかどうか以前に、そうした続き方をするのはすごく苦しかったはずです。

Jesse:うん。一見、いい感じでやれてるように見えてもね。その裏側では自分で自分自身を傷付けるようなことをしてたかもしれないし。息苦しい生き方を自分で選んで……。

──Jesse McFaddinとしてひとりで何かを始めることが、物事の順番、筋の通し方としても大事だったけども、同時にすごく理に適ったことだった、ともいえると思うんです。これをクリアしなければこの先には進めなかったというか。

Jesse:その通りだと思う。結局、執行猶予があと2年あるんですけど、それがある間はテレビにも出られないし、ラジオもほとんど無理なんですね。そういうことを知らされた時、逆に事務所の宣伝担当の人の仕事を俺は奪っちゃったんだな、とも気付かされた。彼女に仕事をさせられないようなことをしてしまった。そこで「じゃあなんで執行猶予中は、メディアに取り上げられにくいのか?」ってことも、改めて自分なりに調べたり考えたりしたんですよ。そういうのはネットで調べても答えの出てくることじゃないけども、自分なりに辿り着いたのは、たとえばみんなで登山をしてて、俺だけ自分のせいで転落しちゃったとしても、チームはそのまま山道を登り、無事に下山して帰らなきゃいけないのと同じなんじゃないかってことで。そこで俺が事故とか怪我で落ちたならともかく、みんなで前々からいろいろ計画して、下山するまでに必要なギリギリの食糧とか水とかを背負って登ってるのに、自分だけ酔っぱらったまま余所見をして登ってたようなものだったんだと思う。そこでみんなが俺を置いたまま登り続けていくのは当然のことなんですよ。そいつら自身の命がかかってるわけだから。で、思うのは、そこで取り残された俺が、落とした荷物を拾い集めて、自分の足で登ってみんなを追っていく時間というのが執行猶予期間なんじゃないかってことで。その期間中、俺に手を貸したい人が仮にいたとしても、この山道を自分の足で乗り越えた後のほうが、俺としても遠慮なく力を借りることができるんじゃないかと思ったし、その人たちももっと惜しみなく力を貸してくれるんじゃないか、と。だからまずは自分ひとりでこの山を登って、ひとりで無事に下山したことをみんなに知らせたいな、と思った。その山登りの始まりがこの『Crescent』なんですよ。このタイトルは、直訳すると三日月ってことになるけど、クレッシェンド、つまりどんどん満ちていく過程を見せたいな、という想いから来てるんです。今までRIZEでもThe BONEZでもフルムーン、満ちた状態を見せようとしてたけど。

──これまでは満ちた状態にあるものを見せようとすることに懸命になっていたけども、何かが欠けた状態のものをそのまま知ってもらい、満ちていくプロセスを見てもらおうというわけですね?

Jesse:うん。こういうことになって初めて気付いたんですよ、そうすることにも意味があるんじゃないかって。

──このアートワーク自体も、まだ何かが欠けていて隙間がある状態、これから満ちていくんだということを示しているわけですね?

Jesse:実はその隙間がいいんだよね、ということにも気付いたんですよ。このアートワーク、自分でもすごく気に入ってて。しかも今回、全部で7曲入ってるじゃないですか。実は当初、5曲入れるつもりで、水、土、風、火、人間っていう5つのエレメントをそこに当て嵌めたデザインを進めてたんですね。ところが7曲に増えちゃったんで「どうしよう? 何か7つのものってあったっけ?」という話になった時に(笑)、うちのデザイナーが「チャクラはどうです? 7つありますよ」と言ってきて。それでチャクラについて調べてみたら一個一個に意味があって、それが不思議なくらい1曲1曲の内容にドンピシャで重なってることに気付かされて。

──まるでそれを踏まえて作っていたかのように?

Jesse:そう。もう、ホントにびっくりするぐらい。

──チャクラで良かった。7つの大罪とかじゃなくて(笑)。

Jesse:いや、俺の場合は7つの謝罪かな(笑)。冗談はともかくホントに不思議なくらい重なってるんです、各曲の歌詞が。

──そうした偶然の合致も招く結果になったわけですね。さきほど歌詞について「弱さを認めるようになってきた」というような話をしましたけど、「I talk」には「勝つ事考えるのも一つだよ/負け繰り返す方が学ぶけど」という一節があり、「Welcome」では「負けるわけいかねえってひとりで勘繰りが止まらねえ」という言葉も出てきます。勝ちに行かなきゃいけないタイミングって人生の中で何度かあると思うんですけど、負けを知らないと強くなれないという部分もあるように思うんです。

Jesse:まさしく。で、思いっきり負けたからね、去年の俺は。

──ただ、それを経たうえでのコロナ禍で、結果的に時間がたっぷりとできたことで、逆にいろんなことをじっくり考えたりすることもできた。ライヴ活動ができにくい状況というのも、この場合はプラスに作用したんじゃないかと思えなくもなくて。

Jesse:うん。ここですぐさまライヴ活動を始めてたら、せっかく“無知じゃない俺”になれる切っ掛けをもらっておきながら、それまでと同じ無知な状態のまま進んで行っちゃってた恐れはありましたね。実際、こんなコロナ禍だろうと、どんな形であれやれることをやらないと、という考え方が正しいのはわかるんですよ。実際それができてる人たちは素晴らしいと思う。ただ……これはThe BONEZのメンバーたちにもまだ話してない気持ちなんですけど、俺、冷めちゃうのが怖いんですよ、自分の気持ちが。

──どういうことでしょう?

Jesse:俺、ルールが嫌いだから、縛られるのが嫌いだから、評価されるのが嫌いだからこそ音楽、バンドをやってきたわけですよ。だから普段は、我慢しなきゃいけないルールに沿って生きてきた。結果的にルールを破った俺がこんなこと言っても説得力ないかもしれないけども。ただ、普段は窮屈な思いをしてても、ライヴをしてる時だけは発散できて、暴れられて、叫べて、涙を流せた。我を忘れて、生まれた時の状態に近いところまで近付くことができた。だけど今は「こういう制約の中でライヴをしてください」「こういうルールを守れるならいいですよ」と言われるわけじゃないですか。もちろん、こないだThe BONEZで<RUSH BALL2020>に出させてもらった時も、マイファス(MY FIRST STORY)にゲストで呼ばれた時もすげえ気持ち良かったし、椅子があろうが叫べなかろうが、人前でやれてデカい音を鳴らせるっていうだけで気持ちいいのはわかったんですよ。ただ、この先数回、十数回ぐらいはその気持ち良さを味わえるかもしれないけど、そうやって続けていくなかで自分が冷めちゃうのが怖いんです。「俺、こんなことやりたくてやってるんじゃないのにな」というふうに。

──なるほど。しかもその新常識に慣れてしまうという怖さもあるわけですよね?

Jesse:いや、俺の場合は慣れる前に冷めちゃうと思う。それこそ自分がそれに慣れちゃったことに気付いた時には、俺、何も言わずにすぐ止めると思います。そうなることがいちばん怖いんですよね。そうやって何かを止めた時、「ああ、あいつは諦めた」って言われるかもしれない。だけど、やりたくないやり方で続けていくことのほうが諦めだと俺は思う。そこだけは昔から変わってないんですよ。相変わらずお利口になれてないっていうか(笑)。大好きなことをやりながら自分が冷めていくこと、それを避けたいんです。正直、コロナのこと自体はしょうがないと思ってるし、そう考えるしかない。たとえばうちらの爺ちゃんの世代は戦争を経験してて、それまで当たり前だったものすべてを奪われてしまった。それとコロナの騒動を比べるのには無理があるだろうけど、それによって亡くなってる人、何かを失った人がいるというのは同じかもしれない。そこで俺が言いたいのは、どんな世代だって人生の中で一度や二度はそういうことを経験してもおかしくないってことで。

──ええ。もちろん起こらなくていい戦争のために何かが失われることについて黙っているわけにはいかないけども。

Jesse:うん。だけど防ぎようのないこともあるわけだからね。もちろん爺ちゃんたちだって戦時中は「畜生!」と思ってただろうし、俺だってコロナに対してそういう気持ちはあるよ。だけどそんなことを言ってる暇はないし、とにかく復興が、次に進むことが最優先じゃん? 爺ちゃんたちの世代が「俺らの代はいいから、子供、孫の代がちゃんと普通に暮らせるような世界になるように」って頑張ってくれてたからこそ今があるわけだから、俺らだってこの先のことを考えなきゃいけない。自分らの時代のうちにまた普通に戻れるならそれは嬉しいけど、それを期待するよりも、自分の娘や息子が大人になった時、あいつらが子供を持った時までに普通の世界に戻れるようにウチらが頑張るべきだと俺は思うし。

──今、お爺ちゃん世代の話、子供たちの話を聞いて思ったのは、お父様とのこと。以前、Charさんの還暦記念アルバムに提供していた「I’m Just Like You」のデモ・ヴァージョンが今作には収録されていますけど、この曲のタイトルってまさにそういうことなのかな、と。どの世代にもいろいろなことがあって、子供たちは自分たちの背中を見ていて、自分もその子供たちに救われるところがあって。しかも今回、「Dali」ではPINK CLOUDの「Tripping Woman」がサンプリング使用されていたりもする。これほどCharさんの存在が明確に出た作品を出したことって、これまでになかったと思うんです。さきほど、「Charの息子」という色眼鏡で見られてきたことについての話も出ましたけど、そのあたりの感じ方というのもだいぶ変わってきているんじゃないですか?

Jesse:かなり違ってきてますね。プラス、それこそ今回の場合は迷惑かけて、「RIZEのJesse」じゃなく「Charの息子、Jesse」って言い方で報道されてたじゃないですか。そこで改めて思ったんですよ、「やっぱ俺、マジでまだおやじの足元にも及んでないんだな」って。そこで、悔しさを感じるんじゃなく、逆に自分でまたハードルを上げれたようなところがあって、自分が乗り越えるべきものがより明確に見えたんです。こんなことをしておいてナンだけど、いつかきっと「Jesseのおやじ、Char」って言わせる、という目標ができたんですよ。それこそが、親父が死ぬまでに俺がやりたい親孝行のひとつかな。サンプリングの件も、黙って無許可でやっちゃおうかなとも思ったし、実際おやじに言ってみたら「ナンなら俺が弾き直したことにすればいいんじゃねえか?」って言ってくれたんだけど(笑)、変な話、俺がこの作品を出すことで、ちょっとでもおやじにロイヤリティが入ったらいいな、と思ったの。

──ある意味、そこで対等な付き合いをしたいというか。

Jesse:そう。それこそ俺のガキがいつかそういうことを俺に対してやってくれたら、きっととんでもなく嬉しいんだろうな、と思ったし。

──そうやって“I’m Just Like You”の連鎖が続いていくわけですよね。しかし、それにしても去年から今年にかけての時間の流れは、大きな節目になりましたね。1980年8月11日生まれということは、この夏でちょうど40歳になっていたりもするわけですけど。

Jesse:そう、ついに俺もヴィンテージ化される年になった(笑)。しかも俺、留置場で誕生日を過ごしましたからね。毎日のように家族が面会に来てくれてたんだけど、たまたま祝日と重なって、よりによってその日だけ面会できなくて。そんな時期の経験も含め、40歳になるにあたってホントに自分の経験値ってものが上がったと思う。正直、大麻について「そんなに悪いことじゃないだろ?」「もっと悪いことなのに許されてることがたくさんあるだろ?」と思ってた部分はあったけども、今はそれがどうして駄目なのかもちゃんと理解できてる。そういうことを40歳になる手前で経験できたことで、ここからの10年、俺が50歳になるまでの10年というのが、自分でもこれまで以上に楽しみになったしね、人間として。

取材・文◎増田勇一

写真◎野村雄治

JESSE サイン入りバケットハット プレゼントキャンペーン概要

・日本国内にお住まいの方

・Twitterアカウントをお持ちの方

・BARKS編集部 Twitterアカウントから投稿される応募用のツイートをキャンペーン期間内にリツイートした方

※必ずご自身のアカウントを“公開”にした状態でご参加ください。アカウントが非公開の場合は参加とみなされません。

※ダイレクトメッセージを受信拒否設定している場合、参加とみなされません。

【賞品名・当選人数】

JESSE サイン入りバケットハット

1名様

【応募方法】

1.BARKS編集部 Twitterアカウント「@barks_news 」をフォローしてください。

2.BARKS編集部 Twitterアカウントから下記キャンペーン期間中に投稿されるキャンペーン応募用の投稿をリツイートしてください。

3.上記で応募は完了となります。

※フォローを外すと応募権利がなくなりますのでご注意下さい。

【応募期間】

2020年12月11日(金)~2021年1月12日(火)23:59まで

上記期間内にされたリツイートが応募対象です。

【当選発表】

Twitter DMにて当選のご連絡と専用フォームのURLをお送り致します。

専用フォームで必要事項を入力ください。

【賞品発送】

配送は国内のみ、賞品は2021年2月中旬頃までに発送予定です。

※やむを得ない事情により賞品の発送が若干遅れる場合がありますので予めご了承ください。

※ 以下のような場合には、ご当選の権利を無効とさせていただきます。

1.ご住所入力の不備により、賞品がお届けできない場合。

2.ご不在などにより、運送会社での保有期間を超えて賞品をお届けできなかった場合。

【ご注意事項】

転売(不特定多数への転売、オークションなどを含む)目的でのご応募は、ご遠慮願います。

【個人情報取扱い】

お客様からいただいた個人情報は、賞品の発送及び、サービスの開発や、個人を特定しない統計資料、当該プレゼント/モニタにおける商品の発送、及びそれにまつわるサポートのために利用いたします。上記以外の目的で個人情報を利用する場合は、予めその目的を明示し、お客様の同意を頂いた場合のみ、個人情報を利用いたします。

詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

1st Album『Crescent』

配信URL:https://linkco.re/h5aaaVA7

[収録曲]

1. テガミ

2. I talk

3. Welcome

4. Be the flow

5. Start line

6. Dali

7. I'm Just Like You (Demo for Dad) ※通常盤のみ収録

★通常盤

デジタル盤には収録されない楽曲「I'm Just Like You (Demo for Dad)】が追加収録。

★シルクスクリーンポスターSET

シルクスクリーンポスターと通常盤CDがセット。

50セット限定販売。

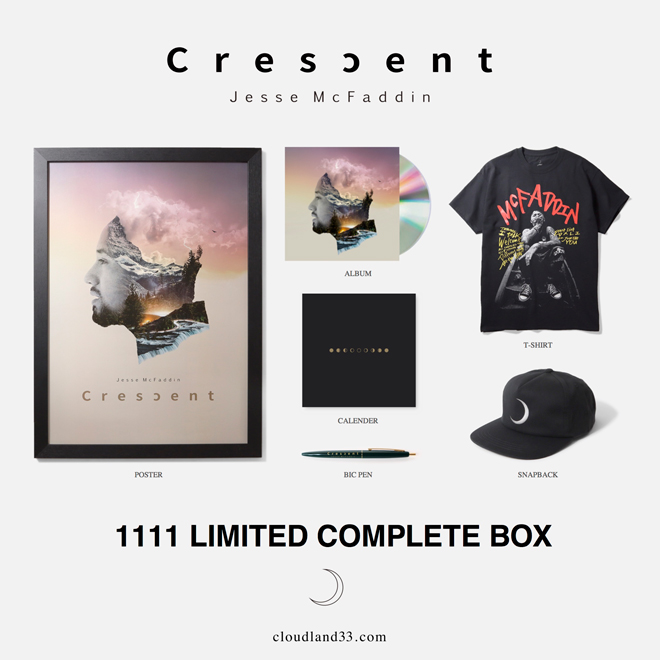

★COMPLETE BOX

通常盤に加え、特製カレンダー・ペン・ポスター・Tシャツ・キャップがセットになった豪華BOX。

1,111個限定販売。

現在予約受付中。

この記事の関連情報

Dragon Ash、JESSEと最強タッグのコラボシングル「Straight Up feat. JESSE」を配信リリース

JUBEE、JESSE(RIZE / The BONEZ)を客演に迎えたシングル「Vision」MV公開

KYONO、JESSE (RIZE / The BONEZ)とN∀OKI (ROTTENGRAFFTY)を迎えて約1年ぶりワンマン12月開催

JESSE、新曲「ZUTTO」MV公開

JESSE、新曲「ZUTTO」デジタルリリース

JESSE、笑顔が溢れる世の中を想い制作した新曲「NEGAIBITO」リリース

【対談連載】ASH DA HEROの“TALKING BLUES” 第12回ゲスト:JESSE [RIZE / The BONEZ]

Age Factory、JESSE参加曲「Light off」MV公開

JESSE、atmos 千駄ヶ谷店でスペシャルイベント開催