LCDサウンドシステム完全復活、ジェームス・マーフィーとNYインディ・シーンの20年

LCDサウンドシステムについて語ること。そのためには、ただバンドの結成から現在まで順を追ってたどるだけでは十分ではない。その“前史”にあたる部分、すなわちフロントマンのジェームス・マーフィー個人の経歴をさかのぼって話を始める必要がある。なぜなら──平行して走る“サイド・ストーリー”も含めて、LCDサウンドシステムとは、2000年代に全盛期を迎えたニューヨークの音楽シーンの象徴であるのみならず、連綿と続くインディ/アンダーグラウンド・ミュージックの歴史の一部であり、さらに言えばポップ・ミュージックとの交差点でもあるからだ。

◆LCDサウンドシステム画像、ミュージック・ビデオ

マーフィーがLCDサウンドシステムを始めたのは2001年。しかし、その10年以上前に、アメリカのポスト・ハードコア・シーンの片隅でマーフィーがミュージシャンとしてのキャリアをスタートさせていたことは、いまでは忘れ去られたエピソードかもしれない。

■胎動期~〈DFA〉設立、「ルージング・マイ・エッジ」

マーフィーは80年代の終わりから90年代を通じて、フォーリング・マン、ポニー、スピードキングといったバンドを渡り歩いて活動。なかでもスピードキングはマーフィーにとって、その活動拠点だったシカゴでシェラックのスティーヴ・アルビニやボブ・ウェストンといったUSインディ/アンダーグラウンド・シーンのキーパーソンと縁を繋ぐきっかけとなったという点で重要だろう。というのも、時期を前後してサウンド・プロデュースの方面にも乗り出し始めていたマーフィーは、これを機にその技術やセットアップの知識をアルビニとウェストン両氏の周辺で学ぶ機会に恵まれることになる。すると早速、プロヴィデンスのポスト・パンク/ハードコア・バンド、シックス・フィンガー・サテライトのライヴ・エンジニアリングやアルバム『ロウ・アンド・ルインズ』(1998年)のプロダクションを任されるなど、マーフィーにとってその後の活動の大きな柱となるプロデューサー業の出発点をここには確認することができる。

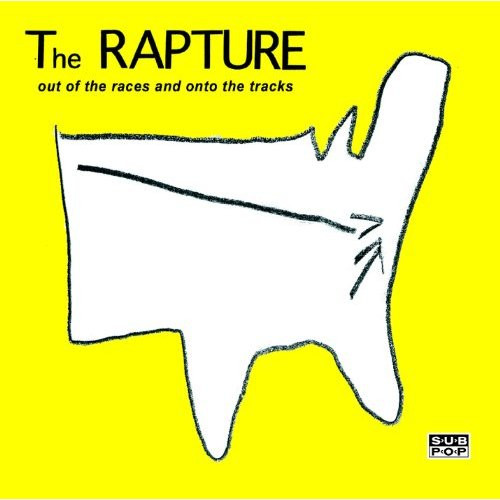

そしてマーフィーのキャリアにとって、LCDサウンドシステムの“前史”における重要なポイント。それが〈DFA〉の設立である。デヴィッド・ホルムスのアルバム『ボウ・ダウン・トゥ・ザ・エグジット・サイン』(2000年)やプライマル・スクリームのアルバム『エクスターミネーター』(2000年)の制作にエンジニアとして参加したマーフィーは、プログラマーとして現場を共にしたティム・ゴールズワージー(※〈Mo' Wax〉の主宰者ジェームズ・ラヴェルのユニット、アンクルでDJシャドウの前任を務めた元トラックメイカー)と意気投合し、1999年にサウンド・チーム〈DFA〉を結成。2001年からはレーベルとしても活動を始めてプロデュースやリミックス(ブラック・ダイス、レディオ4、ビースティ・ボーイズのアドロックのプロジェクトBS2000、ル・ティグラetc)を手がけるなか、〈DFA〉の名前を一躍有名にしたのが、シングル「ハウス・オブ・ジェラス・ラヴァーズ」(2002年)やミニ・アルバム『アウト・オブ・ザ・レイシズ・アンド・オントゥ・ザ・トラックス』(2001年)を始めとしたラプチャーとのコラボレーションだろう。

アンダーグラウンドなロック/ハードコア・パンク・シーンに音楽体験を根差したルーツ。そしてア・サーテン・レイシオやリキッド・リキッドのエクレクティックなファンク/ディスコに対するシンパシーに加えて、90年代に入って始めたDJ活動(※そもそも〈DFA〉とはその際のマーフィーの名義だった)を通じて身を置いたダンス/クラブ・ミュージックの現場感覚。そうしたマーフィーの音楽的なバックグラウンドが見事にブレンドされたサウンド/プロダクションは、2000年代初頭にニューヨークを震源地として世界中に拡散したディスコ・パンク/ポスト・パンク・リヴァイヴァル~エレクトロクラッシュのムーヴメントを決定づけるとともに、またそれによってLCDサウンドシステムとして自らが活動していく状況を用意することになる。実際、先行した〈DFA〉の知名度や評価が、結果的にLCDサウンドシステムへのアテンションを高めた、という部分は大きい。

LCDサウンドシステムの初期のシングルは、そんな当時のムードをリアルに伝えてくれる。マーフィーいわく、DJをしているときに自分のフィーリングに合う音楽がないことにフラストレーションを覚えたことがLCDサウンドシステムを始めた動機だったそうで、レコーディングには〈DFA〉の相棒ゴールズワージーの他に現在もバンド・メンバーを務める顔触れが参加しているものの、フロア・ユース的なプロダクション/トラック・メイクが際立つ初期のシングルにおいては、マーフィーのソロ・プロジェクトとしての色合いが強く感じられるのが特徴。ドラム・マシンの無機質なエレクトロ・ビートにのせて、音楽遍歴豊富なミュージック・ギークとしてのエゴと時代の変化との間で揺れ動く(「オレはエッジを失ってしまった」)アイロニカルな自分語りが続く「ルージング・マイ・エッジ」(2001年※マスタリングはボブ・ウェストンが担当)。そして強力なベース・ラインの上でパーカッションやエレクトロが乱れ打つ狂騒的なディスコ・パンク「イェー」(2004年)。再結成後の現在もライヴではセット・リストの重要な位置に置かれるLCDサウンドシステムの“クラシック”であり、マーフィーが自らのシグネチャーたるサウンドをこの時点で早くも築き上げていたことが窺える。

◆テキスト(2)

この記事の関連情報

全米アルバム・チャート、LCDサウンドシステムが初の1位

【ロングレポート】雨天続きのフジロック'17が映し出したもの

フジロック出演者をハイレゾで予習できる体験試聴コーナー開設

LCDサウンドシステム、活動再開後初のアルバムの詳細発表

ヤー・ヤー・ヤーズ、2013年春に新作アルバム発売

GORILLAZ、アウトキャストのアンドレ3000とのコラボを発表

【連載】Vinyl Forest Vol.19 ── Still Going「D117」

<レディング&リーズ・フェスティバル2010>、ミュージック・エアで放送

[クロスビート新刊情報] 「CROSSBEAT Presents US ROCK 2000 - 2011」