【D.W.ニコルズ・健太の『だからオリ盤が好き!』】第40回『ちょっと7インチ!その(2) ~THE TARRIERS / Sanfrancisco Bay Blues」~』

今年も残すところあと僅かとなりました。年末年始はいろいろなところでセールが行われますが、レコード屋さんも例外でなく、大きなセールをやるところも多いので良いレコードをゲットするチャンスです。僕も時間を見つけていこうと思っています。

さて、今年の大きな音楽ニュースの一つとして、BOB DYLANがノーベル文学賞を受賞するというニュースがありました。

ディランの受賞自体はもちろん、コメント云々やら授賞式が何やらと、いろいろ物議を醸しましたが、その周りの騒ぎ方というか、いろんな人たちが勝手に騒いで憶測でああだこうだと議論する、そういうのこそがディラン!って感じで僕は楽しかったです。

僕は、ディランが今回のノーベル賞受賞で、今まで聴いたことのない世代にも改めて聴かれる可能性があるのは嬉しいですね。そしてそれをきっかけに、現在の大衆音楽へのディランの影響力が再認知され、これからの音楽シーンがより良いものへ向かっていったら…なんて、高望みしすぎでしょうか…笑。

ディランのオリジナル盤もだいぶ集まってきましたが、まだまだ初期のものは高すぎて持っていないものもあります。今回のことでディラン人気が高まって、価格が高騰しないかと心配です。

さて、前回は「ちょっと7インチ!」ってことで、久々に漁った7インチの中から紹介しましたが、今回もまた7インチのお話を。

『THE TARRIERS SAN FRANCISCO BAY BLUES / GUANTANAMERA』

レコード屋でレコードを漁ろうというときにどんな漁り方をしていくか。それは人それぞれで、ときによっても違うでしょう。

コレといった欲しいものがあるときは、それがありそうなところを探すでしょう。でも必ずしも何かお目当のものがあってレコード屋へ行くとは限らないわけで…というか、常にお目当てのリストは沢山あるとも言えるのですが…。まあ何となくレコード屋へ行くことも多いわけです。時間があれば、「当たり」に出会う確率は低くても100円とか300円とかの箱をひたすら漁るということもあります。

今回紹介するTHE TARRIERSの7インチは、それこそ確か100円か300円か、そのくらいの値段の7インチがとにかく雑多に入っている箱を漁っていて拾い上げたものです。

THE TARRIERS。僕はここで出会うまで全く知りませんでした。勉強不足ですね…。

まず目に留まったのが「SAN FRANCISCO BAY BLUES」の曲タイトル。僕が大好きなアメリカン・フォークの曲で、超がつくほど有名な曲。僕はもともと幼少期に両親が家でかけていたPP&M(Peter, Paul & Mary)のバージョンで知りました。

サンフランシスコ湾で、離れて行ってしまった恋人のことを歌っている曲ですが、曲調はなんとも陽気で明るく軽快な曲。アップテンポで跳ねるようなリズム、たたみかけるようなコーラスに、カズーも入っていたりして遊び心もあり、楽しくて大好きな曲です。

この曲をジャック・エリオットやディランが歌っているのを知ったのはだいぶ後のこと。さらには中学生の時に、エリック・クラプトンも『Unplugged』で歌っていて驚きました。そういえばポール・マッカートニーも歌っていますね。

とにかくいろんな人歌っているこの曲はジェシー・フラー(Jesse Fuller)という人の曲で、本人の1954年の録音がオリジナルです。因みに僕が知ったPP&Mのバージョンは1965年(『A Song Will Rise』収録)。そしてこのタリアーズの7インチは1964のアルバム『Gather Round』からのシングルカットなので、PP&Mとほぼ同時期。アメリカでフォークムーブメントが最高潮に高まっている時期のものです。

この大好きな曲を見つけた僕は、値段も安いので即買いしましたが、そのときに色々買ったものの中の1枚(前回のサイモンの7インチもその1枚)という感じで特にそれほど期待していませんでした。

ところが、家に帰って、針を落としてびっくり。

僕が知っているものとはまた違った陽気さの、心地良い「SAN FRANCISCO BAY BLUES」が飛び出してきたのです。使われている楽器こそギター、バンジョー、ウッドベースといった王道のフォークサウンドなのにも関わらず、卓越したテクニックと高度なアレンジ、そしてジャジーというかゴスペルライクなコーラスワーク。これぞ、というような50年代~60年代のアメリカがそこに詰まっているようなサウンドでした。安レコなので盤質は良くなく、チリチリパチパチいっていましたが、それもさらにその雰囲気を膨らませていました。

一度聴いてすっかり気に入ってしまい、そうなると今度は何より気になって仕方がなくなったのは、そのTHE TARRIERSというグループについてのこと。

早速調べにかかると、Erik Darling(エリック・ダーリン)という人が中心人物ということ、白人と黒人の混成グループということ、などなど…。この時代に白人と黒人の混成グループというのはとにかく珍しい。でもなるほど、だからこのコーラスワークなのか、などと納得。

そしてエリック・ダーリンという人は、知らなかったことが恥ずかしくなるほどのモダン・フォーク界の巨人でした。

さらに調べていくと、タリアーズは何度かメンバーチェンをしていて、この7インチは、そのエリック・ダーリンが抜けた後の作品だということがわかりました。でも僕はまずそういったことはさておいて、この「SAN FRANCISCO BAY BLUES」を歌うTHE TARRIERSといグループが一瞬で好きになってしまったわけです。ところが色んなことを知ったなら知ったで、今度はErik Darlingという人が気になってくるわけで、では彼が在籍していたときのタリアーズはどんなだろう、そして彼のソロ作はどんなだろうと、気になって仕方がなくなったのです。

そして僕はErik Darlingのソロ作と、彼の在籍時のTHE TARRIERSのアルバムを探しました。

しかし年代も古いということと、おそらく当時も日本ではあまり流通していなかったのでしょう、レコードはまず出てこない。

ではCDはどうかと。それだけ評価を得ている人たちですから、後年になってCD化されていたはずだと思うのです。

CDを調べると、やはり多くの作品がCD化されていました。しかし廃盤になっているものがほとんど。おそらくプレス枚数自体も少なかったのでしょう、なかなか見つかりませんでしたが、インターネットでなんとか2枚のCDを見つけました。

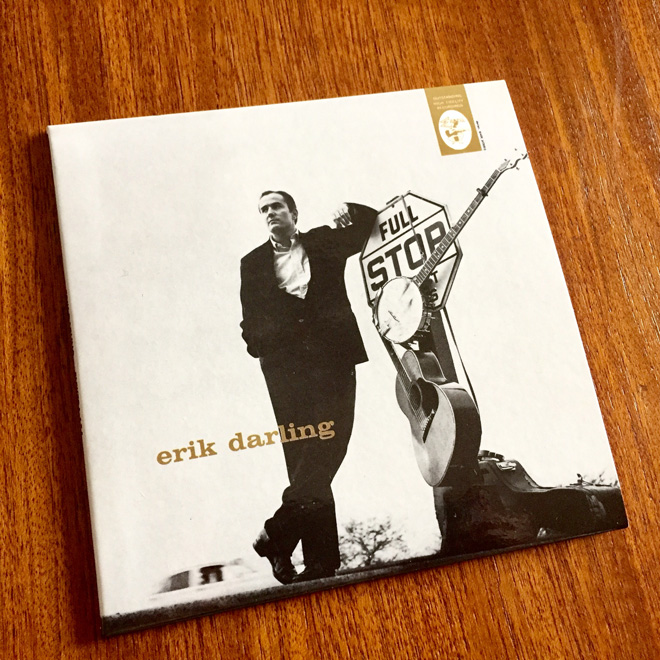

1枚はErik Darlingのソロ作。

『Erik Darling / Same』

もう1枚はTHE TARRIERSの1958年のアルバム。

『THE TARRIERS / HARD TRAVELIN’』

どちらも好盤!

エリック・ダーリンのソロを聴いて感じたのは、彼自体が、黒人音楽からの影響を強く受けていて、それを自分なりのカントリー/ブルーグラス系のモダン・フォークに昇華させているということ。きっとそれがタリアーズの音楽性の舵を取っていたのでしょう。

またタリアーズのアルバムを聴いて、改めて強い特色を持ったグループだったと再認識しました。

黒人音楽のエッセンスを持つエリックの存在と、黒人と白人の混成グループということにもよるであろう、独特な深みと粘りのあるリズム感。卓越した技術による洗練された演奏。そしてジャジーというかゴスペルライクというか、やはり黒人音楽を彷彿とさせるコーラスワーク。それがこの明るく弾むようなフォークミュージックに練りこまれている。聴けば聴くほどにその深みが感じられるのです。

当時の数多のフォーク系のグループとは明らかに一線を画した音楽性を持っていたと言えると思います。そしてそれは言い換えれば、フォークのメインストリームというか、王道からは少し外れた存在だったということにもなるのかもしれません。

タリアーズは1956年に「Banana Boat Song」というカリプソの曲(厳密にはジャマイカ民謡をベースにした曲)をカヴァーし、アメリカでヒットさせています。そんなところからも、フォークにとらわれない幅広い音楽性、そして探究心があったのだろうと思うのです。

きっかけは安レコの7インチでした。そこで偶然目に止まり、軽い気持ちで拾い上げた「SAN FRANCISCO BAY BLUES」。そこから、ずいぶん広がったものです。

こういう流れで気に入った音楽というのは、自分へより深く入ってくるもの。おそらく、この出会いがなくともTHE TARRIERSはそのうち知ったのだとは思うんです。古いアメリカの音楽を色々漁っているうちにきっと出会ったことでしょう。でも、もしインターネットで名前を知って、ネット上で音源を見つけて聴いて…という流れだったら、「ふーん」で終わっていたかもしれない。

そして一度そんな「ふーん」という程度の印象を受けたら、改めてちゃんと聴いてみようとはなかなかならないものです。

そんなことを考えると、この出会いはとても尊いものだなとしみじみ思えてきます。

きっとレコードが好きな人、レコード屋へ行く人というのは、こんな出会いを日々求めているんだと思います(CDショップにちゃんと足を運んでCDを買う人もきっとそうでしょう)。

レコード屋では色んな出会いができます。

今回のことのように、安い7inchから広がることもあれば、アルバムのセール箱からのこともあるでしょう。或いは、ジャケットがビビビッと来て…ということがきっかけのこともあるかもしれません。

こんな出会いがあるから、レコード屋通いはやめられません。レコード屋は音楽を教えてくれるのです。

オリ盤探求の旅はまだまだ続くのであります。

text and photo by 鈴木健太(D.W.ニコルズ)

この記事の関連情報

<下北沢にて'23>第4弾出演アーティスト発表、<TENJIN ONTAQ>コラボステージも

D.W.ニコルズ、4年ぶりの新作『EVERGREEN』を8月8日にリリース

D.W.ニコルズ、C.W.ニコルの森で制作した楽曲をリマスター配信

D.W.ニコルズ、2020年春までの活動休止を発表

『DI:GA ONLINE』にて、アーティスト直筆年賀状プレゼント企画実施中。ZIGZO、Psycho le Cému、メトロノーム、神宿、Rayflowerら参加

春フェス<Rocks ForChile>、最終発表にCaravan、SHE'S、D.W.ニコルズ、林青空、DJダイノジ

【ライブレポート】D.W.ニコルズ、大合唱に包まれた初の野外ワンマン

【D.W.ニコルズ・健太の『だからオリ盤が好き!』】第41回『オリ盤から感じる風景と匂い〜RY COODERの名盤から〜』

『DI:GA ONLINE』にてMISIA、降谷建志、Chantyらのグッズが当たる