【月刊BARKS 佐久間正英 前進し続ける音楽家の軌跡~ミュージシャン編 Vol.4】ソロ・ワーク~誰も聴いたことのない音を求めて

【月刊BARKS 佐久間正英 前進し続ける音楽家の軌跡~ミュージシャン編 Vol.4】ソロ・ワーク~誰も聴いたことのない音を求めて

1980年代から1990年代にかけて、プロデューサーとして超多忙をきわめる中、佐久間正英は4作のソロアルバムを制作。古楽器の使用、コンピューター作曲の手法、歌ものへの挑戦、アート作品のための音楽など様々なスタイルにトライした作品が高い評価を受ける。同時にプレイヤーとして「佐久間式ピッキング法」を開発したり、1/1000秒のリズムの揺れを感知するまでに演奏の精度を研ぎ澄ますなど、プレイヤーとしての極限へ挑む実験を続けていた──。

構成・文●宮本英夫

●「自分で解釈して全部作っていかなきゃいけない。それが幸いな時代でした」●

▲四人囃子

佐久間正英(以下、佐久間):どうしても「四人囃子のベースの人」と言われるんだけど、実はベースの人の時間が一番短い(笑)。本当はギターの人なんですよ。ずっとギタリストだったから、MythTouchでベースを始めた時に、ベースらしい音が出ない。僕は指で弾けないんです。練習したけど、生理的にめんどくさい(笑)。でもピックだと音が細いと言われ、確かにギターの弾き方でベースを弾いても太い音は出にくいから、昨今言われる「佐久間式ピッキング法」というのをその時開発したわけです。ピックでも指と変わらない太い音を出すにはどうしたらいいか?ということで、いわゆる逆アングルということですけど、僕は初めてギターを弾いた時から逆アングルの弾き方で、昔はそのほうが当たり前だったんですよ。それをベースに応用して、練習して、ああいうふうになったんです。

──ミュージシャンは姿勢が大事、という発言もされていますよね。

佐久間:楽器を弾くというのは肉体運動なので、どの楽器をやるにしても姿勢は大事です。アマチュアで遊びでやっている間はそれでもいいけど、プロになって、姿勢の悪い状態で毎日楽器を弾いていると、簡単に体を壊しますから。姿勢が悪いといろんなところで力の入り方が変わってきちゃうんで、手首に負担がかかったり、肘に負担がかかったり、そういうことがある。うまくなれる人は必ず姿勢がいい。それはギターもベースもドラムも同じです。スポーツと一緒で、野球選手も、投げるフォームがカッコ悪ければいい球が投げられるわけがない。そういうことです。

──ソロ・ワークの話になりますが、80年代から90年代にかけて4作のソロアルバムを発表しています。ファースト・ソロが84年の『LISA』です。

▲『LISA』

──そもそも『LISA』というタイトル自体がアップルのコンピューターに由来しているとか?

▲Apple LISA

──音はデジタルですけど、やってることはすごくアナログですね。

▲ローランド MC-4(右)、MC-8(左)

●「僕が本当に目指したい音楽は、“環境に合わせて変化する音楽”なんです」●

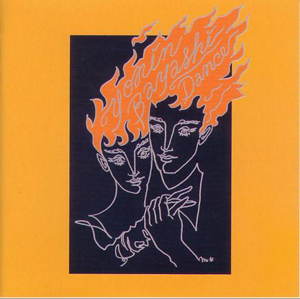

──そのあと、89年に四人囃子の再結成アルバム『DANCE』を作って、直後に『in a garden』『REPLAY』『sane dream』と立て続けにソロ作をリリースします。

▲『DANCE』

▲『in a garden』

▲『REPLAY』

▲『sane dream』

──それ以来ソロは出してないですね。

佐久間:本当はもっとやりたかったんだけど、『sane dream』を出す時に、東芝EMIから「環境音楽をやってくれ」という言い方をされて、僕は「それは無理です」と答えた。よく言われる環境音楽というものは、想定された環境をイメージしてただ音を作るだけじゃないですか? 僕の考える環境音楽は環境に合わせて変化する音楽であって、本気でやるなら国家予算レベルのものが必要なので、「それならやります」と言ったんですが、理解はしてもらえずに、そのやりとりで東芝との関係が終わった(笑)。その時点で『sane dream』を作りかけていたので、そこまでは出してもらいましたけどね。僕は本当の意味での環境音楽にとても興味があって、その音の作り方の考え方は20代の半ばから持ってるんだけど、実際にはまだできないですね。それをやろうとしている人の話も聞いたことがない。

──それはたとえば、かけるたびに違う音が鳴るということですか。

佐久間:環境に合わせて音が変化していくんです。それをリアルタイムで再生していく。人の気配を感じるセンサーや、湿度、気温、時刻を計るもので、どういう状況ではどうなるか?というデータをたくさん取って、それを元にして音を再生して行くシステムを作る。それは今までのシンセサイザーとは構造的に全然違うものです。僕が二十代の時に初めてマスタリングに立ち会った時に、その頃はアナログ盤だったので、カッティング・マシーンで切って行くわけです。それをじっと見ながら、ふと思ったんですよ。「そうか、音楽というものは、手彫りのすごい職人がいたらできちゃうんだな」と。カッティング・マシーンの精度で動かせる手彫りの職人がいれば、元の音楽がなくても音楽ができちゃうんです。ということは、音楽というものは、最終波形を作ればいい。そこまでの、レコーディングの方法がどうだとか、曲のアレンジがどうだとかは関係ない。最終形を作る技術を開発して、それをリアルタイムで再生していけばいい。それができれば、環境音楽が成立する可能性が見えてくる。そういう発想で音楽を作ろうとしている人には、未だに出会ってないですけどね。今の時代ならやっと、技術的に可能になるところに近づいてきていると思うんですけどね。そして最終波形を作れば、ビートルズだろうがベートーベンだろうが何でもできる。

──何か…ある意味で非常に過激な考え方ですね。

──何か…ある意味で非常に過激な考え方ですね。佐久間:ジョン・レノンの歌が、そのまま都はるみに変わっていくこともできる。モーフィングとは違う発想でね。

──それはボカロに近い考え方ですか?

佐久間:いや、違います。あれはまだ楽器の発想です。

──すごく面白いですけど、理解するのに時間がかかりそうです。

佐久間:でも「手彫りの職人」と考えるとわかりやすいでしょ?(笑)。僕が本当に目指したい音楽は、実はそういうものなんですよ。

この連載最終回は、【PART5「新たな冒険の時代~90年代から2000年代、そして未来へ」】を後日お届けする。90年代以降の佐久間正英は、自身が参加したいくつかのバンドを軸に、ミュージシャンとしての活動に回帰した活動が増加。ケイト・ピアソンとYUKIのツイン・ヴォーカルを擁したNiNa、ビビアン・スーの歌を中心に錚々たるメンバーが集結したThe d.e.p.、あこがれの存在でもあった早川義夫とのユニット・Ces Chiens、そしてまったく新しいスタイルのロックバンド・unsuspected monogram。2012年に60歳を迎えた佐久間正英が今考えている、音楽の未来とは──?

(※編註 1)

●LISA

現在はMacやiPhoneで知られるApple(当時はApple Computer)が1983年に発売した16ビットパーソナル・コンピュータ。本体・ディスプレイ・外部記憶装置一体型で、キーボードはセパレート型。

現在はMacやiPhoneで知られるApple(当時はApple Computer)が1983年に発売した16ビットパーソナル・コンピュータ。本体・ディスプレイ・外部記憶装置一体型で、キーボードはセパレート型。記憶媒体は5.25インチのフロッピーディスク「ツイギー」を搭載していた。搭載OSであるLisa Office System(通称Lisa OS)は、パーソナルコンピュータ初のGUI環境のOSである。1万ドル弱という価格から商業的には成功しなかった。その後のAppleの隆盛につながる初代MacのMacintoshが発売されたのは1984年。

(※編註 2)

●SHARP MZ-80

MZ-80シリーズはシャープが1978年から発売した8ビットパーソナルコンピュータ(当時はマイコンと呼ばれた)。ディスプレイ(当然モノクロ)とキーボード、データレコーダー一体型の筐体が特徴。データレコーダーの記憶媒体はカセットテープである。1978年の初代モデルMZ-80K(198,000円)はセミキットとして発売、購入者がハンダ付けすることで完成するというものであった。完成品としての発売は1979年のMZ-80Cから。1981年発売のMZ-80B(278,000円)で、オプション増設によりグラフィックス表示をサポート。320×200ピクセル(しかもモノクロ)という現在のスマートフォンにも劣る解像度だが、それでも当時は高機能であった。なお、当時の他社製マイコンは起動するとBASIC(プログラミング言語の一種)がすぐに使えたが、MZシリーズではBASICもテープからロードするようになっていた。これはMZシリーズ特有のクリーン設計によるもので、ユーザーが利用する言語を選択可能、BASICも数種類あるなどマニア受けする仕様であった。

MZ-80シリーズはシャープが1978年から発売した8ビットパーソナルコンピュータ(当時はマイコンと呼ばれた)。ディスプレイ(当然モノクロ)とキーボード、データレコーダー一体型の筐体が特徴。データレコーダーの記憶媒体はカセットテープである。1978年の初代モデルMZ-80K(198,000円)はセミキットとして発売、購入者がハンダ付けすることで完成するというものであった。完成品としての発売は1979年のMZ-80Cから。1981年発売のMZ-80B(278,000円)で、オプション増設によりグラフィックス表示をサポート。320×200ピクセル(しかもモノクロ)という現在のスマートフォンにも劣る解像度だが、それでも当時は高機能であった。なお、当時の他社製マイコンは起動するとBASIC(プログラミング言語の一種)がすぐに使えたが、MZシリーズではBASICもテープからロードするようになっていた。これはMZシリーズ特有のクリーン設計によるもので、ユーザーが利用する言語を選択可能、BASICも数種類あるなどマニア受けする仕様であった。(※編註 3)

●Roland CR-68、CR-78

1978年、マイクロコンピューターを初めて搭載したリズムボックスとしてローランドから同時発売されたのが、CR-68とCR-78の2モデル。CR-78のみユーザーによるプログラミングが可能。搭載されるリズムはロック×4、ディスコ×2、ワルツ、シャッフル、スローロック、スイング、フォックストロット、タンゴ、ブギー、エンカ(!)、ボサノバ、サンバ、マンボ、チャチャ、ビギン、ルンバ。フィルインやブレイクなどのバリエーションも用意。楽器音はバスドラム、スネア、リムショット、ハイハット、シンバル、マラカス、クラベス、カウベル、ハイボンゴ、ローボンゴ、ローコンガの11種類。今聞くとチープで郷愁を誘うそのサウンドは現在でも一部のシンセサイザーのリズム音源として内蔵されている。トリガー・アウト搭載で、シーケンサーなどを接続することで、CRのリズムテンポでシンセサイザーをコントロールすることができた。ちなみにマニュアルはローランドのサイトから現在でもダウンロードが可能。

1978年、マイクロコンピューターを初めて搭載したリズムボックスとしてローランドから同時発売されたのが、CR-68とCR-78の2モデル。CR-78のみユーザーによるプログラミングが可能。搭載されるリズムはロック×4、ディスコ×2、ワルツ、シャッフル、スローロック、スイング、フォックストロット、タンゴ、ブギー、エンカ(!)、ボサノバ、サンバ、マンボ、チャチャ、ビギン、ルンバ。フィルインやブレイクなどのバリエーションも用意。楽器音はバスドラム、スネア、リムショット、ハイハット、シンバル、マラカス、クラベス、カウベル、ハイボンゴ、ローボンゴ、ローコンガの11種類。今聞くとチープで郷愁を誘うそのサウンドは現在でも一部のシンセサイザーのリズム音源として内蔵されている。トリガー・アウト搭載で、シーケンサーなどを接続することで、CRのリズムテンポでシンセサイザーをコントロールすることができた。ちなみにマニュアルはローランドのサイトから現在でもダウンロードが可能。(※編註 4)

●Roland MC-4

1977年に発売されたMC-8に続いて、1981年にリリースされたシーケンサー。MC-8は高くて買えず(当時120万円!)、レコード制作時に借りて使用していたという佐久間氏は、大幅な低価格化(それでも430,000円)がなされたMC-4を購入。シーケンサーとはシンセサイザーなどの電子楽器の自動演奏を可能とする機械で、単調なフレーズの繰り返しはもちろん、人間では演奏できないようなフレーズも演奏可能なのが特徴。MC-4ではレジのような数字ボタン(テンキー)で音の高さや長さを数値で入力していくことで演奏情報を記録していく(これが「打ち込み」という言葉の由来である)。大きな画面にデータがグラフィカルに表示される現在のパソコンのシーケンスソフトと比べるとはるかにわかりにくいものだが、当時のマニピュレーター(シーケンサーにデータ入力をするスタッフ)は、頭のなかで楽譜を瞬時に数値化、驚くような速さでデータを入力していったという。インタビューにあるように、佐久間氏の打ち込みも相当な速さだったとのこと。記憶媒体はカセットテープ。シンセサイザーとのインターフェイスはCV/ゲートで、MIDIには対応していない。

1977年に発売されたMC-8に続いて、1981年にリリースされたシーケンサー。MC-8は高くて買えず(当時120万円!)、レコード制作時に借りて使用していたという佐久間氏は、大幅な低価格化(それでも430,000円)がなされたMC-4を購入。シーケンサーとはシンセサイザーなどの電子楽器の自動演奏を可能とする機械で、単調なフレーズの繰り返しはもちろん、人間では演奏できないようなフレーズも演奏可能なのが特徴。MC-4ではレジのような数字ボタン(テンキー)で音の高さや長さを数値で入力していくことで演奏情報を記録していく(これが「打ち込み」という言葉の由来である)。大きな画面にデータがグラフィカルに表示される現在のパソコンのシーケンスソフトと比べるとはるかにわかりにくいものだが、当時のマニピュレーター(シーケンサーにデータ入力をするスタッフ)は、頭のなかで楽譜を瞬時に数値化、驚くような速さでデータを入力していったという。インタビューにあるように、佐久間氏の打ち込みも相当な速さだったとのこと。記憶媒体はカセットテープ。シンセサイザーとのインターフェイスはCV/ゲートで、MIDIには対応していない。(※編註 5)

●ドンカマ

レコーディングスタジオで使われるリズムボックスの代名詞として使われる「ドンカマ」の語源となったのがコルグ(当時、京王技術研究所)の「ドンカマチック」という国産初の円盤回転式電気自動演奏装置。バスドラムの「ドンッ!」、クラベスの「カッ」、「オートマチック」の「マチック」から命名。「ドンカマ」という名称は、現在リズムマシンやレコーディング時のガイドとなるリズム一般を指す用途としても使われている。製品としてのドンカマチックの初代モデルDA-20は、1963年発売で価格は280,000円。接点の付いた円盤が回ることで音が鳴り、アンプや音源は真空管で構成されていた。円盤はシーケンサーに相当し、回転速度によりテンポが変えられる。音色/パターン選択などを行うスイッチのほか、マニュアルでもリズムを演奏できるよう10鍵の鍵盤が本体上部に備えられていた。ボディにはスピーカーを内蔵する。その後、音源がトランジスタになった普及モデルやシーケンサー部分が電子式になったモデルなどがリリースされた。

レコーディングスタジオで使われるリズムボックスの代名詞として使われる「ドンカマ」の語源となったのがコルグ(当時、京王技術研究所)の「ドンカマチック」という国産初の円盤回転式電気自動演奏装置。バスドラムの「ドンッ!」、クラベスの「カッ」、「オートマチック」の「マチック」から命名。「ドンカマ」という名称は、現在リズムマシンやレコーディング時のガイドとなるリズム一般を指す用途としても使われている。製品としてのドンカマチックの初代モデルDA-20は、1963年発売で価格は280,000円。接点の付いた円盤が回ることで音が鳴り、アンプや音源は真空管で構成されていた。円盤はシーケンサーに相当し、回転速度によりテンポが変えられる。音色/パターン選択などを行うスイッチのほか、マニュアルでもリズムを演奏できるよう10鍵の鍵盤が本体上部に備えられていた。ボディにはスピーカーを内蔵する。その後、音源がトランジスタになった普及モデルやシーケンサー部分が電子式になったモデルなどがリリースされた。◆佐久間正英 オフィシャルサイト

この記事の関連情報

【俺の楽器・私の愛機】1296「佐久間正英が作られたシンライン。その時、俺は号泣した。」

佐久間正英が遺したプロジェクト「blue et bleu」が最初で最後のリリース

佐久間正英、遺作「Last Days」のミュージックビデオ完成。最後のレコーディングの模様

佐久間正英が最後にプロデューサーOKを出した遺作「Last Days」が先行配信

【nexusニュース】NOTTV「LOVE&ROCK」で佐久間正英追悼番組が放送決定

スペースシャワーTVで佐久間正英追悼番組を放送

佐久間正英、永眠

佐久間正英、ヒット曲からレア音源、新曲も収録のコンピ盤『SAKUMA DROPS』

【月刊BARKS 佐久間正英 前進し続ける音楽家の軌跡~プロデューサー編 Vol.5】2000年代のプロデュース~未来の音楽家へのメッセージ