ニュース・最新情報

-

【ライブレポート】白田“RUDEE”一秀、追悼公演<ありがとうRUDEE>で豪華盟友たちと40曲の共演

2023年7月29日、脳出血のため白田“RUDEE”一秀が急逝した。

-

“CRAZY”COOL-JOE、還暦イベント<60TH ANNIBERSARY>を2024年2月開催

“CRAZY”COOL-JOEの還暦を祝うイベント<“CRAZY”COOL-JOE 60th anniversary>が、2024年2月に開催されることが明らかとなった。

-

DEAD END、『ZERO』が初アナログ化。初期3作のリイシューも決定

Photo: Hidekazu MaiyamaDEAD ENDが1989年に発表したアルバム『ZERO』が、6月30日にLPレコードとして発売されることが決定した。

-

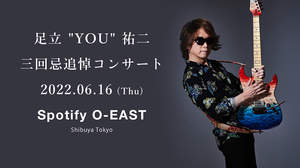

DEAD ENDの足立“YOU”祐二、<三回忌追悼コンサート>にMORRIEやSUGIZO、TERRA ROSAなど

DEAD ENDの足立“YOU”祐二の追悼コンサートが、2022年6月16日にSpotify O-EASTで開催されることが明らかとなった。

-

“CRAZY”COOL-JOE主催イベント<”CRAZY” Rock Night Vol.5>、東京と神戸で2022年6月に4DAYS開催

DEAD ENDの“CRAZY”COOL-JOE主催ロックイベント<“CRAZY” Rock Night Vol.5>が2022年6月に全4日間の規模で開催されることが発表となった。

-

【ライヴレポート】MORRIE、<幻葬回帰の夜 〜足立祐二を偲んで〜>に時空を超えたコラボ

MORRIEが6月16日(水)、南青山MANDALAにて<幻葬回帰の夜 〜足立祐二を偲んで〜>を開催した。

-

【鼎談】“CRAZY”COOL-JOE × SAKURA × RIKIJIが語る、恒例イベントとDEAD END「あいつ自身が楽しみにしてたはず」

DEAD ENDの“CRAZY”COOL-JOEを発起人とするイベント<“CRAZY”Rock Night>ももはや恒例となりつつあり、2020年で第4回目の開催を迎えることになる。

-

“CRAZY”COOL-JOE発信イベント、追加発表にex.GargoyleのKENTARO

DEAD ENDの“CRAZY”COOL-JOE発信イベント<“CRAZY” Rock Night Vol.4>が2020年10月、東京および神戸4日間計6公演の規模で開催されることは既報のとおり。

-

“CRAZY”COOL-JOE発信イベント、10月に4Days開催+出演者発表に湊雅史やBAKI、Sakuraなど豪華メンツ

DEAD ENDの“CRAZY”COOL-JOE主催イベント<“CRAZY” Rock Night Vol.4>が2020年10月より、全4日間計6公演の規模で開催されることが発表となった。

-

【連載】櫻澤の本気 II 第7回『櫻澤の半分はDEAD ENDで出来ています』

▲DEAD END『HYPER d.』(1989年@日比谷野音)より。

もっとニュースを見る

プロフィール・バイオグラフィ・リンク

摩訶不思議なロック・バンド。

たとえば「DEAD ENDとはいかなるバンドなのか?」と問われた場合、あらゆる世代/嗜好の音楽ファンに対して同時に回答しようとすれば、こうした曖昧でつかみどころのない形容に逃げてしまわざるを得ないところがある。

DEAD ENDが生まれ、インディーズの歴史を塗り替えたりメジャーの常識を覆したりしていた1980年代。世界的にヘヴィ・メタルが音楽シーンのメインストリームに大きく侵食していた時代性のなかで、このバンドについてはジャパニーズ・メタルという枠のなかで語られることが多かった。が、彼らはそこに属していたわけではない。確かにその音楽を構成する要素の何割かはメタルだった。が、そこにはパンクの破壊力、グラム・ロックの頽廃的妖艶さ、ゴシックな闇、プログレ的緻密さ、文学の匂い、さらには往年の歌謡ポップスに通ずる普遍性すらも含まれていた。

難解さと明快さを同時に持ち合わせていた、という言い方も可能かもしれない。言い換えるならば、単純な構造をしているわけではない人間同士が、各々の個性を押し殺すことなくストレートな表現を行なっていたということであり、そうしてメンバー同士がぶつかりあったときに生じる爆発こそがDEAD ENDの音楽だった、ということである。

迂闊にもここまでの文章を過去形で綴ってきたが、DEAD ENDは過去ではなく現在のバンドである。とはいえごく最近まで、彼らは実際に過去完了形の存在だった。1984年に結成、そして1990年に活動休止。あまり長くはないその歴史が、過剰なほどに濃密なものだったことは補足するまでもない。その期間中、DEAD ENDの名のもとで世に解き放たれたオリジナル・アルバムは、『DEAD LINE』(1986年)、『GHOST OF ROMANCE』(1987年)、『SHAMBARA』(1988年)、そして『ZERO』(1989年)。わずか4作品ではあるが、“同じアルバム”はまったく存在せず、「いずれの作品も異なったたたずまいをしているのに、すべてがDEAD ENDらしい」という、あり得ない成り立ちをしている。

各々の作品に密封されていた進化と変容の過程は、多くの音楽ファンを惹きつけ、さらには後続世代にも多大なる刺激を与えることになった。特定の枠に収まりきらない音楽的な自由度。混在する異質な美学や個性。そうしたバンドの“在り方”自体が、いわば時代にとってのヒントとなったわけである。たとえば「DEAD ENDの存在なしに、のちのヴィジュアル系はあり得なかった」といった解釈も、よく目や耳にする。が、彼らの遺伝子を受け継いでいるのは、そう分類されているミュージシャンたちばかりではない。

長年にわたり、他の誰よりも復活が待ち望まれていたバンド。ある時代、DEAD ENDは間違いなくそうした存在だった。実際、世の中からいかに求められようと、誰から背中を押されようと、このバンドは封印されたままの状態であり続けていた。逆に、だからこそ伝説的存在価値を持つようになったともいえる。しかし2009年、事態は急変。同年夏、幕張メッセでの巨大イベントのステージにおいて、彼らは仰々しい前触れや必要充分な説明もないまま、突如復活を遂げることになる。

MORRIE(vo)、YOU(g)、CRAZY“COOL”JOE(b)、そしてMINATO(ds)。そのステージに並んでいたのは、『GHOST OF ROMANCE』でのメジャー・デビュー以降すべての作品に名を連ねていた、二度と一堂に会することがないと思われていたメンバーたちだった。しかも、その復活劇は一夜かぎりで幕を閉じるものではなく、直後、彼らは同じ顔ぶれでのレコーディングを開始。新たな化学反応が詰め込まれたその音源は、『METAMORPHOSIS』と命名され、同年11月に登場。また、再評価熱の高まるなか、同時期には過去の作品群も新たなマスタリングが施された新装盤として再リリースに至っている。

しかし新たな火山活動が始まった以降も、DEAD ENDは誰にも予測することのできない物語を綴り続けている。『METAMORPHOSIS』の発売後まもなく行なわれた大阪、東京でのライヴには、MINATOは参加せず、真矢(LUNA SEA)の姿がそこにあった。さらに時間を経て、2010年にわずか3回だけ実現したライヴ(しかもすべて単独公演ではない)では、さまざまなセッション・ワークで知られる新世代ドラマー、KEI YAMAZAKIが加わっていた。そして、その形態のまま、DEAD ENDの物語は2011年という新たな章へと突入。しかもイベントツアーへの全面参加という形での、実質上、復活後初となる全国ツアーをもって。

DEAD ENDは相変わらず摩訶不思議なバンドである。なにしろ伝説的存在でありながら現在進行形で、先駆者でありながら影響下にある世代のバンドたちと同じ時代を生きていて、しかも誰にも“次”を予測することができないのだから。しかし、特定のジャンルにしがみつくことを延命手段とするわけでも、永遠に変化を重ね続けていくことを命題としているわけでもないこのバンドが実践しているのは、実は彼ら自身にとっての常識的表現活動でしかないともいえる。つまり彼らにとっての“普通”は、相変わらず世の中にとってのそれとは違うということ。そしてきっと、本当はあなた自身の“普通”も、他の誰かと同じではないはずなのである。

たとえば「DEAD ENDとはいかなるバンドなのか?」と問われた場合、あらゆる世代/嗜好の音楽ファンに対して同時に回答しようとすれば、こうした曖昧でつかみどころのない形容に逃げてしまわざるを得ないところがある。

DEAD ENDが生まれ、インディーズの歴史を塗り替えたりメジャーの常識を覆したりしていた1980年代。世界的にヘヴィ・メタルが音楽シーンのメインストリームに大きく侵食していた時代性のなかで、このバンドについてはジャパニーズ・メタルという枠のなかで語られることが多かった。が、彼らはそこに属していたわけではない。確かにその音楽を構成する要素の何割かはメタルだった。が、そこにはパンクの破壊力、グラム・ロックの頽廃的妖艶さ、ゴシックな闇、プログレ的緻密さ、文学の匂い、さらには往年の歌謡ポップスに通ずる普遍性すらも含まれていた。

難解さと明快さを同時に持ち合わせていた、という言い方も可能かもしれない。言い換えるならば、単純な構造をしているわけではない人間同士が、各々の個性を押し殺すことなくストレートな表現を行なっていたということであり、そうしてメンバー同士がぶつかりあったときに生じる爆発こそがDEAD ENDの音楽だった、ということである。

迂闊にもここまでの文章を過去形で綴ってきたが、DEAD ENDは過去ではなく現在のバンドである。とはいえごく最近まで、彼らは実際に過去完了形の存在だった。1984年に結成、そして1990年に活動休止。あまり長くはないその歴史が、過剰なほどに濃密なものだったことは補足するまでもない。その期間中、DEAD ENDの名のもとで世に解き放たれたオリジナル・アルバムは、『DEAD LINE』(1986年)、『GHOST OF ROMANCE』(1987年)、『SHAMBARA』(1988年)、そして『ZERO』(1989年)。わずか4作品ではあるが、“同じアルバム”はまったく存在せず、「いずれの作品も異なったたたずまいをしているのに、すべてがDEAD ENDらしい」という、あり得ない成り立ちをしている。

各々の作品に密封されていた進化と変容の過程は、多くの音楽ファンを惹きつけ、さらには後続世代にも多大なる刺激を与えることになった。特定の枠に収まりきらない音楽的な自由度。混在する異質な美学や個性。そうしたバンドの“在り方”自体が、いわば時代にとってのヒントとなったわけである。たとえば「DEAD ENDの存在なしに、のちのヴィジュアル系はあり得なかった」といった解釈も、よく目や耳にする。が、彼らの遺伝子を受け継いでいるのは、そう分類されているミュージシャンたちばかりではない。

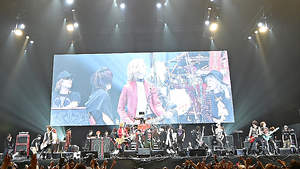

長年にわたり、他の誰よりも復活が待ち望まれていたバンド。ある時代、DEAD ENDは間違いなくそうした存在だった。実際、世の中からいかに求められようと、誰から背中を押されようと、このバンドは封印されたままの状態であり続けていた。逆に、だからこそ伝説的存在価値を持つようになったともいえる。しかし2009年、事態は急変。同年夏、幕張メッセでの巨大イベントのステージにおいて、彼らは仰々しい前触れや必要充分な説明もないまま、突如復活を遂げることになる。

MORRIE(vo)、YOU(g)、CRAZY“COOL”JOE(b)、そしてMINATO(ds)。そのステージに並んでいたのは、『GHOST OF ROMANCE』でのメジャー・デビュー以降すべての作品に名を連ねていた、二度と一堂に会することがないと思われていたメンバーたちだった。しかも、その復活劇は一夜かぎりで幕を閉じるものではなく、直後、彼らは同じ顔ぶれでのレコーディングを開始。新たな化学反応が詰め込まれたその音源は、『METAMORPHOSIS』と命名され、同年11月に登場。また、再評価熱の高まるなか、同時期には過去の作品群も新たなマスタリングが施された新装盤として再リリースに至っている。

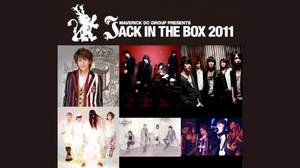

しかし新たな火山活動が始まった以降も、DEAD ENDは誰にも予測することのできない物語を綴り続けている。『METAMORPHOSIS』の発売後まもなく行なわれた大阪、東京でのライヴには、MINATOは参加せず、真矢(LUNA SEA)の姿がそこにあった。さらに時間を経て、2010年にわずか3回だけ実現したライヴ(しかもすべて単独公演ではない)では、さまざまなセッション・ワークで知られる新世代ドラマー、KEI YAMAZAKIが加わっていた。そして、その形態のまま、DEAD ENDの物語は2011年という新たな章へと突入。しかもイベントツアーへの全面参加という形での、実質上、復活後初となる全国ツアーをもって。

DEAD ENDは相変わらず摩訶不思議なバンドである。なにしろ伝説的存在でありながら現在進行形で、先駆者でありながら影響下にある世代のバンドたちと同じ時代を生きていて、しかも誰にも“次”を予測することができないのだから。しかし、特定のジャンルにしがみつくことを延命手段とするわけでも、永遠に変化を重ね続けていくことを命題としているわけでもないこのバンドが実践しているのは、実は彼ら自身にとっての常識的表現活動でしかないともいえる。つまり彼らにとっての“普通”は、相変わらず世の中にとってのそれとは違うということ。そしてきっと、本当はあなた自身の“普通”も、他の誰かと同じではないはずなのである。

- 関連リンク

- オフィシャル・サイト

- YouTube