【ライブレポート】aikoと相思相愛になれる空間。それが<Love Like Pop>

aikoはすごい。

冒頭からあまりにも稚拙な表現ではあるが、これは毎回aikoのライブを観終わった後、まず最初に感じることであり、実際に声に出して言ってしまう感想だ。

そして帰り道、帰ってからと、時間が経つにつれて、じわじわとこの日aikoが曲に載せて届けてくれたいろんな愛を噛み締めて、改めて“aikoに惹かれる理由”に納得させられるあたたかい時間が小説を読み終わったときのような読後感となって、幸せに導いてくれるのだ。

1月27日・28日の大阪城ホール公演からスタートし、追加公演となった2月29日3月1日の武道館まで全力で走り抜けた、約5年ぶりとなるアリーナツアー<aiko Live Tour『Love Like Pop vol.24』>を振り返ってみたいと思う。

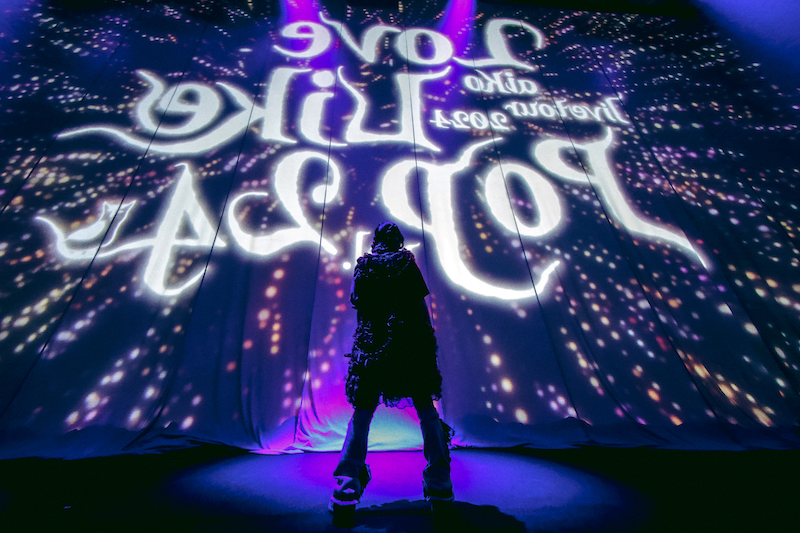

◆ライブ写真

それでもやはり、最初に出てくる言葉は変わらない。とにかく、aikoはすごい。

今回ももちろんのこと、aikoのライブは毎回3時間越えのライブを最初から最後まで全力でやりきり、それでもスタミナは尽きないパワーを持っているのだ。152センチしかない小さな体のどこにそんなパワーが搭載されているのか、毎回不思議になる。

1998年のデビューから現在まで一度も移籍せず、ずっと変わらず所属しているレコード会社のaikoを支えるスタッフ達も、揃って同じく“本当にaikoはすごい”と声を重ねるのだ。これは、全身全霊のライブパフォーマンスに対しては言うまでもなく、ライブ中もライブ後もオーディエンスひとりひとりに接する熱量も、一緒にライブを創ってくれているバックバンドのメンバーひとりひとりに対する熱量も、裏で支えてくれているスタッフひとりひとりに対する熱量も、優劣無く平等で、優劣無く愛していることが伝わってくるからである。

「あたしはライブでこうやって曲を頑張って届けられるのがすごく幸せなので、みんながそれを受け止めて、それがちょっとでも楽しいっていう気持ちになってくれたら嬉しいです。というか、いつもあたしが貰ってばっかりなんですが、これからもっと、たくさん楽しいいろんな気持ちを投げていけるように頑張って曲作ります!」

これはaikoが <Love Like Pop vol.22>(2021年12月14日 東京ガーデンシアター)で最後に叫んだ言葉なのだが、aikoは常にこの気持ちでライブに向き合っているのが伝わってくる。彼女は常に“みんな”の為に歌っているのだ。

2月18日、横浜アリーナ。ツアーファイナル。

もちろん、この日のaikoも全力だった。今回のライブツアーをイメージした幻想的なオープニング映像が流れると、会場からはそのメロディに合わせたクラップが湧き上がった。

映像明けにステージに掛かった大きな赤い幕が落とされると「列車」を歌うaikoの姿が現れた。客席は今回のライブの為に全員に用意された“束縛バンド”が放つ赤と青に染まった。オーディエンスが揺らす赤と青の光の中、Tシャツと短めなパンツというカジュアルな出立ちをノスタルジックなカラーのオーガンジーが包み込んだ膝丈の衣裳のaikoが軽いステップを踏みながら歌を届けていく。始まってまだ数分しか経っていない目の前の光景に、すっかり引き込まれていた自分に気付く。これこそがaikoの持つ力なのだろうと思うのだが、aiko節を歌うaikoの姿を見た瞬間に、何もかも忘れ“aikoを好きで良かった”という想いに自分が染まっていくのを感じるのだ。またこの日は特に、身をすっかり委ねてしまう魅力を持つ「列車」から「果てしない二人」へと流れた選曲も反則技だった。

「みなさんaikoでーす! よろしくお願いしまーす!」

aikoは「荒れた唇は恋を失くす」のイントロに被せて客席に声を放つと、客席の声と“束縛バンド”が放つ透明な光がフロアを埋め尽くした。

印象的だったのは、ここからメインステージのヴィジョンにaikoの姿が大きく映し出された演出だった。始まりを担った「列車」から「果てしない二人」では、大きな会場、大きなステージに立ったありのままの大きさのaikoが少し遠く感じたのだが、その分aikoの歌声をとても近くに感じた不思議が存在したのだが、aikoの挨拶を境に「荒れた唇は恋を失くす」、「アップルパイ」、「オレンジな満月」とテンポアップさせていった3曲目からの流れからヴィジョンをオンにし、一気にaikoという存在をグッと近くに感じさせたやり口には、まんまとハマってしまった。

「aikoです。みなさん、今日は来てくれて本当にありがとうございます! <Love Like Pop vol.24>最終日がやってきました。この会場に居るひとりひとりのみなさんと楽しい時間を過ごしたいなと思っています! ライブの冒頭からお気づきのみなさんも居ると思いますが、“aiko鼻声じゃない?”ってなってるかと。初めて来てくれた人も居ると思いますが(と、ここで会場で手を挙げた人達を見渡したaiko)あ、そちら、初めてですか? え? 息子!? そうなの!? そんなに歳が離れている様に見えない! お父さんはいつも来てくれてますよね。今日は息子を連れて。ありがとうございます! (息子に向かって)いつもお父さんにはお世話になってます!」

と、日本を代表する歌姫でもあるaikoは、のっけのMCからいつもの“距離感0”のフレンドリーさで客席との対話に突入したのだった。この距離感でライブに向き合えるのもaikoの大きな武器である。

“ツアー中は絶対に風邪をひかないように家から一歩も出ないようにしてる”というaikoだが、5年ぶりのアリーナツアーということもあり、気を付け過ぎが逆に祟ったのか(子どもが遠足が楽しみ過ぎて当日風邪をひく、みたいな感覚と近しかったのだろう)、珍しく鼻声だったことを少し案じたのだが、aikoは素直に鼻声であることの苦しさをMCの中で公言しながらも、全長60メートルもある花道を何度も全力で走り切りながら歌う姿を見せてくれたのだ。アリーナツアーならではのステージ構成を彼女自身が楽しみたかったということもあるのだろうが、やはり彼女の中にある“みんな”の為に歌っている想いと、心配かけたくないという彼女の優しさと責任感が、この日の彼女をより強く突き動かしていた様に感じた。やはりaikoの歌は“みんな”の為に歌われているからこそ、こんなにも胸に響くのだろう。

今回のツアーで深く印象に残った構成は、この後に届けられた「Yellow」と「密かなさよならの仕方」の流れだった。

MCで一際楽しく盛り上げた後に届けられた後に届けてくれた、フィドルを存分に活かしたオケで切々と歌われる失った恋を描いた心情の「Yellow」は特別に胸を締め付けた。更に、この流れで間髪入れずに届けられた「密かなさよならの仕方」では、フィドルを軸とした音質から、エフェクトをかけない生っぽいギター音を軸としたサウンド感の変化が、より歌詞の中のストーリーを浮き立たせていた様に感じ取れたのだった。

ここの「Yellow」と「密かなさよならの仕方」と続く構成は数日後に日本武道館で行われた追加公演最終日の3月1日でも聴くことが出来たのだが、なんとaikoは、2月29日と3月1日で行われた日本武道館での追加公演を、ただの追加公演に終わらせることなく、しっかりと“武道館バージョン”に作り替えていたのだ。

本来なら追加公演といえば、そのツアーで育て上げたセットリストをそのままやるのが通常なのだが、aikoはアリーナツアーが終わった2月18日・横浜アリーナの公演後に、“アリーナツアー<Love Like Pop vol.24>“を“<Love Like Pop vol.24>武道館Ver.”に塗り替えて届けたのだ。このツアーの為に作られたオープニング映像を導入としてライブがスタートする大枠の流れは変えずとも、追加公演としながらも、セットリストを2日間ともガッツリと変えて臨んだのである。

再び足を運んでくれるアリーナツアーに来てくれたオーディエンスのことを考えての思考だったのももちろんのこと、aikoはこのアリーナツアーを武道館に似合う最高の形に仕上げて届けたかったのだろう。アリーナ、ホール、ライブハウス、野外、武道館という様々なシチュエーションで、それぞれ記憶に残るライブを残してくれているのは、aikoが“その場所”を尊重し、大切に向き合ったライブを創って魅せてくれているからなのだろうと改めて思った。本当にaikoはすごい。

3月1日、日本武道館。

アリーナツアーでのオープニングをそのまま冒頭におきながらも、“武道館故に「ぶどうじゅーす」”という理由付けでの選曲であったと駄洒落の様な選曲の理由を後のMCで語っていたaikoだが、斜めのツーステップが似合う「ぶどうじゅーす」から、アッパーチューンの「58cm」へと繋げられた始まりは、「列車」から「果てしない二人」へと流れた横浜アリーナで魅せてくれた始まりの空気感とは明らかに異なっていた。「桜の時」で客席が“束縛バンド”によって桜色に染まったのも、細かいフリルが何層にも重なった少女性の高い膝丈のワンピースも、武道館という場所に似合った景色だと思った。

オーディエンスにとっては歌と同じくらい楽しみにしているMCを届けたのち、じっくりと聴かせた「Yellow」と「密かなさよならの仕方」で唯一無二のメロディを、流石の歌唱で歌い上げた。手が届きそうな距離感に居てくれる空気感を纏うaikoの歌は、歳月を重ねるごとに深みを増していることに改めて気付かされた瞬間でもあった。10年ぶりに立ったという武道館のステージに立つaikoはとても大きく見えた。そして昔以上に武道館という空間が、aikoを近くに感じられる空間になっていたこに胸が熱くなった。

今回のツアーのセットリストの目玉でもあった、aikoのヒストリーを感じさせられたメドレーもガラッと選曲を変えていた。ただただ短くアレンジされた楽曲が並べられて届けられる一般的なメドレーとは違い、ひとつひとつ曲の個性に合わせたアレンジが施された、メドレーならではのスタイルに変換されたバージョンで届けられていった『アタック24.5!メドレー』に選ばれた選抜隊の楽曲達は、この日にしか聴けない思い出の楽曲となって客席を染め上げていたのだった。この日は「カブトムシ」なども選曲された、思いがけない思い出の曲との再会に歓喜の声を響かせていたオーディエンス。オーディエンスひとりひとりの中に、aikoの歌と共に青春があったことをとても感慨深く思った。

「ありがとう。『アタック24.5!メドレー』聞いてもらいました! ありがとうございました! バリ緊張した〜。でもこれからもいろんなメドレーを作っていける様に頑張ります! (バンドのメンバーの方を向いて)みなさん、素敵な演奏をありがとうございます」

飾らずに自らの全てを曝け出すaikoのことを、聴き手は自分の友達の様に感じるだろう。突然ライブ中にaikoから突飛な無茶振りをされ、予定になかったイジリに必死で対応するバンドメンバー達も、秀でた実力を持つアーティストでありながら屈託なくオーディエンスと向き合い、いかなる時も全力を出し尽くすaikoのことを尊敬しながらも、人として深く愛しているのだろう。

しかし、予定になかった「瞳」をいきなりアカペラで歌い始め、ジェスチャーで“演奏して!”とメンバーを駆り立てるドSな無茶振りは、メンバーにとっては本気の冷汗タイムだったに違いないが、そんなaikoのやりたい放題の無茶振りに必死でついていくメンバーの必死さも、その必死さを素で楽しむaikoの姿もライブの醍醐味と化していた。

aikoの悪戯を全部受け止められる度量のあるメンバーであることが、みんながaikoを愛している証拠である。そんなaikoの悪戯や、メンバーとの関係性を観れるのも、オーディエンスにとっては何よりの特効でありご褒美であり、かけがえの無い思い出となる。

そしてaikoは、そんな深い愛に、その日の精一杯の歌で返していくのである。それがaikoのライブの形。自らを“嫉妬深く束縛型”であると称するaikoの愛情表現であるのかもしれない。

aikoはこの日、時折歌いながらステージに左右に移動し、ステージの左右両脇に位置する1階席の最前列のオーディエンスの手に実際に触れながら歌ったり、ファンが頑張って作って来てくれたスケッチブックに手描きで書かれたメッセージボードを直接受け取りみんなに嬉しそうに見せびらかしたりしたり、何万人といるオーディエンスと1対1で会話をするようにMCをしたり(実際に客席から声を張ってaikoに話しかけるオーディエンスの問いかけに、普通に答えるのがaiko流)と、ステージと客席に壁を作ることなく、ライブハウスよりも近い距離感に感じさせるライブを届けてくれていたのだった。

会場がアリーナであろうと武道館であろうと、その距離感はいつ何時も変わらない。aikoのライブには深い愛に溢れ、終始幸せの波動が全員に届いている。本当に他にない、aikoにしか出来ないライブは、“観に行く”という表現よりも“会いに行く”という表現の方が正しいと思う。

「荒れた唇は恋を失くす」で本編を締めくくってから、鳴り止まないアンコールに応えたaikoは、「月が溶ける」「イジワルな天使よ 世界を笑え!」「ストロー」を届け、「イジワルな天使よ 世界を笑え!」で振付をオーディエンスに伝授し、会場中を参加型のライブへとひきずり込んだのだった。なかなか恥ずかしがって手を挙げられないオーディエンスを巻き込むaikoなりの背中の押し方だったのかもしれないと感じた。

aikoはダブルアンコールとして、「メロンソーダ」「未来を拾いに」「ボーイフレンド」「beat」「be master of life」をフルで歌って届け、<Love Like Pop vol.24>の幕を下ろしたのだった。

3時間を超えたライブを終えた後も、“まだ歌いたい!”“もっと聴きたい!”という双方の熱い想いが冷めやらない相思相愛な関係性が創り出すこの空間は、この先もずっと相思相愛のまま歳を重ねていくのだろう。そんな関係性を羨ましく思った瞬間だった。

また近いうちにこの空間に身を置けることを切に願う。

そして。最後にもう一度。

本当にaikoはすごい。

ツアーが終わったaikoはきっと今頃、次にみんなと会える日を指折り数えながら、みんなを楽しませる為のいろいろを、みんなの顔を思い浮かべながら考えていることだろう。aikoとオーディエンスが創りだす優しくあたたかいあの場所に、1日も早く、また行けます様に。

取材・文◎武市尚子

写真◎岡田貴之

この記事の関連情報

『第75回NHK紅白歌合戦』出場者発表

aiko、野外フリーライブ<Love Like Aloha vol.7>Netflixで独占配信

aiko、ライブハウスツアー開幕「筋肉痛になるまで楽しもうね!」

【ライブレポート】あなたの好きなaikoはどれ?どんな季節に、どんな場所でも、“aikoというエンターテインメント”

aiko × Snow Manの佐久間大介、音楽誌『Depth EDITION 04』で初コラボ

スペシャ、MTVで aikoの特別番組放送

【インタビュー】aiko「このアルバムが出来上がったとき、ちゃんと歳を重ねてこられたんやなってすごく思えた」

aiko、明石家さんまとテレビ初共演

aiko、6年ぶりのフリーライブ<Love Like Aloha vol.7>が実現