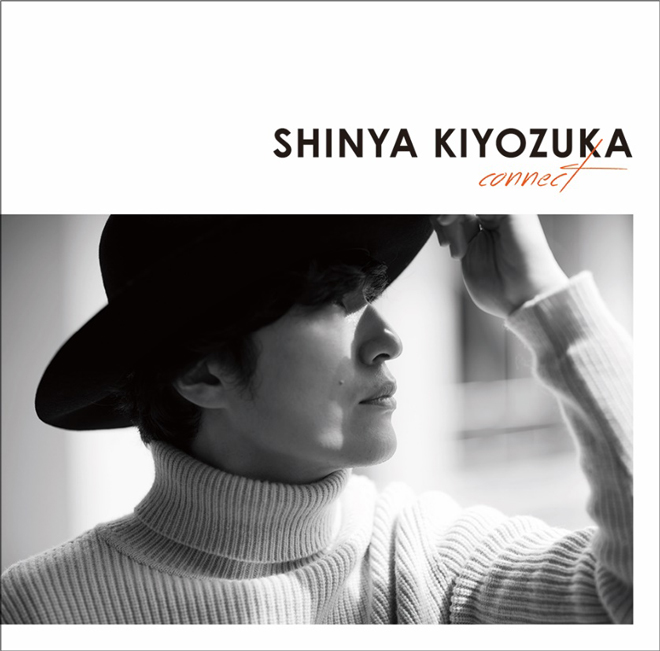

【インタビュー】清塚信也、クラシック音楽を縦横無尽に“つなげる”意欲作品『connect』

クラシック・ピアニスト、作編曲家、俳優としても活躍する清塚信也が、自身のピアノのみによるクラシック・アルバム『connect』をリリースした。今作は、「クラシック音楽をメジャーにポップに」というポリシーのもとに制作された、より多くの人々に発信する意欲作。クラシック音楽と人々を、クラシックと現代(いま)を、バッハ、モーツァルト、ベートーヴェンと現代人を“connect=つなげる”ため、ピアノの名曲を清塚信也でしか成し得ない解釈で再現している。この“connect”というワードと姿勢に込められた思いを訊いた。

■バッハをエモーショナルに“強い、弱い”をハッキリ打ち出し

■ドラマティックにエモーショナルに弾かせていただきました

──強烈なアルバムに仕上がった『connect』について聞かせていただきたいのですが、connectという言葉、アルバムコンセプトについてお聞かせ願えますか?

清塚信也(以下、清塚):最近のアルバムがオリジナルに偏っていたので、ここらで自分のルーツであるクラシックをまたみなさんにお聴かせしたいなと思って作ったんです。“connect”は繋げるという意味。何百年も昔に繋げトリップさせると共に、昔の音楽を現代に呼び起こすという意味でもあるんです。なので、みなさんを古いところに連れていくだけではなく、古いものを新しくしていこうという試みでもあると思っています。今回は特にバッハにその想いがありました。バッハの曲は今のグランドピアノの機能がなかった時代に作られたんです。例えば当時の鍵盤楽器では演奏に強弱は付けられなかったんですが、今のグランドピアノは付けられます。クラシックの演奏法というのは、なるべくバッハの時代の環境に寄せていこうという試みをするんですよ。つまり強弱がつけられなかった時代の曲だから、あまり強弱を付けないように弾こうとするわけなんですね。それがバロック時代やバッハへのリスペクトというふうにもとれるんです。でも僕らはそういうのを割り切っちゃって「現代なんだから現代でもできることやろうよ」って。簡単に言えばそういうことでバッハもエモーショナルに“強い、弱い”をすごくハッキリ打ち出し、ペダルやレガート奏法も全部取り入れてドラマティックにエモーショナルに弾いてみようと、むしろバッハを現代にコネクトした感覚で今回は弾かせていただきました。

──バッハは日本人は厳格に厳密に、おっしゃったように強弱を付けないで弾こうとされるらしいんですけど、案外、ドイツなどのヨーロッパの方はすごくエモーショナルに弾かれるとか。

清塚:そうなんですよね。彼らはルーツが一緒だっていうことの強みがあって、どれだけ壊したって壊すことにはならないという考え方です。でも、例えば日本人がやってしまうと、ただの破壊行為に思われてしまう。でも日本でも崩していいんじゃないかなと僕は思っています。なぜならば古すぎるから。古ければ古いほど歴史的な証拠って無いんです。それってあやふやなものだし、言ってみれば歴史っていうのは仮説を立てているのに過ぎない。別に見たわけでもないので、ある種の仮説、歴史は簡単に覆えったりもするわけですよ。そういう意味で、バッハもある程度、自分が踏まえた証拠資料を集めれば、そこから先は妄想でいいと思うんですよ。だから、「バッハの音楽をエモーショナルに弾いたらこういうふうになります」っていうのも面白い。仮説を立てる対象が古ければ古いほど、むしろ斬新になっていけるんじゃないかな。50年とか100年くらいだと、演奏資料や録音、映像なんかの証拠が多くあって、そこから離れることってなかなか難しいと思うんですね。だけど、バッハの場合は古いからこそ、そういう意味ではむしろ好き勝手やっていいんじゃないかなと僕は思っています。

──コネクターとしては楽しい作業ですか?

清塚:楽しいです。モーツァルトに関しては、“実はこうだったんじゃないか”っていう話を聞いてもらうことがすごく僕はゾクゾクワクワクする。『ダ・ヴィンチ・コード』みたいに“本当はこういう真相なんじゃないか”とか都市伝説的なものもありますし。そういう意味あいで、クラシックのミステリーを紐解いていく感覚。ミステリーツアーに案内するという役回りは非常に僕にとっては快感です。

──なるほど。ミステリーを解き明かす狂言回し的な役割は、面白そうですね。

清塚:だから、今回のモーツァルトは“本当は怖いモーツァルト”的な感じ方で(笑)。モーツァルトってすごく闇があった人間だと思っていて、僕らが窺い知れるモーツァルトの曲というのは、煌びやかで可愛らしくて軽やかな曲が多いですよね。でもそれだけじゃなく、本当の核心めいたところはドン・ジョヴァンニの父親のシーンとかレクイエムにもあるように怒りとか悲しみに満ちていたんじゃないかなって僕は思っていて。ただ時代がまだ個性を必要としていなかったので、ベートーベン以降にもしモーツァルトがいたら、もっともっと劇的な曲を作っていたんじゃないかなと僕は思っています。そのこぼれ落ちた一つとして、この「ピアノソナタ 第14番」があると信じているんです。そういった聴き方で、もう一度モーツァルトを聴いていただいたら、コネクターとしてもすごくみんなを感化できるんじゃないかという気がしています。

──なるほど。じゃあ、今回のアルバムでバッハ、モーツァルト、ベートーヴェンを取り上げたのは、必然だったわけですね。

清塚:そうですね。まずは1回立ち戻ってちゃんと年代順にみなさんにお伝えしたいという想いがあって、パッと思い浮かんだのがこの三人でした。ショパンやロマン派までちょっと食い込もうかなと思ったんですけど、あとはスカルラッティとか、あそこらへんも入れようかなと思ったんですけど、時間がいっぱいでした。

──あまりクラシックに詳しくない音楽ファンとクラシックをコネクトするという意味でも、すごくいい三人ですよね。今回もオーケストラなしでピアノだけですね。

清塚:そうです。僕のスタイルというか、共演者もPAもライティングも何もなしで、2,000人ぐらいのホールを感動させたいという想いが僕の中にある。アルバムを作るということは、これでコンサートをしたいということなので。

──以前に、クラシック界は厚い殻の中に閉じこもってポピュラリティーを持つという発想がないことにすごく不満を抱いていると話されていましたね。だからこそ、クラシックと現代人をコネクトしなければならないという考えになったのでしょうか?

清塚:もともとはそうでしたけど最近はむしろ快感のほうが上回っています。TVなどの効果もあってか、ジワジワと僕の説明に耳を傾けてくれる人が多くなってきたので、最近は業界全体がどうっていうよりかは、ただただ良い音楽というか、面白いストーリーを伝えたい。音楽だけ聴いてほしいんじゃなくてコンサートやTVなどでサイドストーリーを知っていただいて、全体の流れ、ストーリーをみなさんにお届けしたい。映画を見たような感覚になってほしいという想いがあります。

──そういう意味でも『らららクラシック』や『恋するクラシック』は良い番組ですよね。サイドストーリーがすごくわかって。リストとショパンのときもそういう話をしていらっしゃいました。

清塚:けっこう僕の回だけディスり気味な方面をはやらせようとする(笑)。「清塚さんだから言えるんです」って頼ってくれるので。嬉しい反面「気をつけなきゃな」って思っています。「あんまり死人を悪く言うもんじゃない」って(笑)。

──でも、すごく勉強になります。では曲について伺っていきます。「イギリス組曲」は、バッハのごく初期の曲ですね。技巧的にもバッハの曲の中でも難しいと言われている。

清塚:そうですね。そんなに僕は難しいとは思わないんですけどね。「フランス組曲」や「パルティータ」などバッハにはいっぱいありますけど、僕は「イギリス組曲」が一番コンサート的だと思うんです。ドラマティックな展開をするし、一つ一つの曲でキャラクターがものすごくハッキリしている。

──どういうところに重きを置いて演奏されましたか?

清塚:やっぱり、あまりバロック、バロックしないでエモーショナルに弾こうと思ったので、テンポ感もちょっと速めに弾いたりとか。で、遅い曲はもっと遅く弾いたりっていうのを心がけました。僕は特に「ガヴォット」が好きなんです。

──この曲が作られた時代とはピアノ自体が違いますよね。

清塚:ピアノフォルテもないですから、おそらくクラヴィコードかチェンバロを弾いていたんじゃないかな。ただ前奏曲なんかは、弦楽奏とかピアノコンチェルトっぽい作りになっているんですよ。なので弦楽奏っぽいところをオーケストラで弾いたらこれぐらい盛り上がるんじゃないかなという想いで弾いてみました。フォルテとピアニッシモの差をつけて、クレッシェンドも、もうバリバリでやりましたね。バッハやバロックとか抜きで、普通に若者が聴いたときに「バッハとかはよく知らんけど、カッコよくね? これ」みたいに思ってもらえれば。

──バロックで幕を開けて、次はモーツァルト「ピアノソナタ 第14番」。モーツァルトとしては珍しいマイナーキーのピアノソナタですよね(笑)。これを取り上げたというのはすごいなって思いました。僭越な言い方で申し訳ないですが。

清塚:そう言っていただけると嬉しいですよ。「モーツァルトのソナタ1曲だけ入れていいよ」って言われたときに、これを選ぶのは勇気がいると思います(笑)。

──そうでしょう(笑)。

清塚:でも僕は迷いなくこれでした。これ以外はむしろ考えられない。というのは、モーツァルトのソナタの中で唯一、モーツァルトの個人的な想いが入っているような気がするんです。もう一つは、この曲はベートーヴェンとコネクトしていると思ってるんですよ。僕は、この曲をベートーヴェンがどこかでバイブルにしてたんじゃないかなって睨んでるんですよ。

──第2楽章のところが、ベートーヴェンのピアノソナタ第8番「悲愴」ですよね。

清塚:よくぞお気づきで! まさにそうなんです。ベートーヴェンがあれを知らなかったわけがない。ベートーヴェンがおそらく10才くらいのときの曲ですからね。あとこの曲、楽譜を見ていただくとわかるんですけど、フォルテとピアノの指示がおびただしいほどあるんですよ。第2楽章のところは1音ずつフォルテ、ピアノ、フォルテ、ピアノって書いてあるんですよ。それぐらい注文をつけたっていうのは、ようやくこの頃、フォルテピアノが発売されたからなんですよね。で、モーツァルトはその新しい機能がついた楽器をものすごく気に入って、「この機能をふんだんに使ってやる」と思ったんでしょう。で、ハ短調であの2楽章のメロディ。これが「悲愴」に繋がった。「悲愴」もコントラストがハッキリしている曲です。フォルテとピアノをすごく明確に持つ曲で。だから、ベートーヴェンはこの曲を聴いて、ものすごくショックを受けたんじゃないかなと僕は思っているんです。この曲はモーツァルトの真意というか核心に迫る、本当はモーツァルトはこういう曲を作りたかったんじゃないかって、僕が立てている仮説にみなさんがコネクトすると共にモーツァルトとベートーヴェンのコネクトでもあると僕は思っているんですよ。

──なるほど。意外でしたけど、今のお話を聞くと必然だったんだなっていうのがすごく理解できます。

清塚:ありがとうございます。こういった前提をわかった上で、今回は聴いてほしいっていう想いありますね。

──激しいドラマティックな曲なので、これがモーツァルトだとは、普通思わないだろうなって。

清塚:思わないでしょうね。なんかちょっと激しめに書いたハイドンなのか、初期のベートーヴェンみたいな感じに思うかもしれないですね。ただやっぱりモーツァルトってハーモニーが綺麗で、そこがベートーヴェンとは違うなと思いました。どんなに慟哭のような叫びのような魂の震えるような和音をジャーンと鳴らすときも、すごくバランスのとれた和音を使う。そこが天才的な感性を持っていたモーツァルトがベートーヴェンとは違うところです。ベートーベンの“美しさなんか関係ねえ。悲しいんだ。俺は!”みたいな和音をモーツァルトがやっていたら、モーツァルトのときにベートーヴェンより先に時代は変わったかもしれないですね。

◆インタビュー(2)へ

この記事の関連情報

関ジャニ∞が「THE FIRST TAKE」に再登場、「大阪ロマネスク」を清塚信也とコラボし披露

Mステ『ウルトラSUPER LIVE 2022』、タイムテーブル公開

Mステ『ウルトラSUPER LIVE』に三浦大知、KARA、ウタ、aiko、マカえん、緑黄色社会ら31組

<テレビ朝日ドリームフェスティバル2022>放送スケジュール発表

スカパラ、GLAY、EXILE ATSUSHI、NiziUら出演<テレビ朝日ドリームフェスティバル>放送決定

<テレビ朝日ドリームフェスティバル2022>、全出演アーティスト発表

伶、1st ALBUMに新曲「恋と、終わりと、kiss feat. 清塚信也」収録

清塚信也、眠りをコンセプトとした新作『眠るためのピアノアルバム~beautiful sleep~』9月1日にリリース

『FM COCOLO AIR MUSIC FESTIVAL』にゆかりのアーティストら約70組。タイムテーブル発表