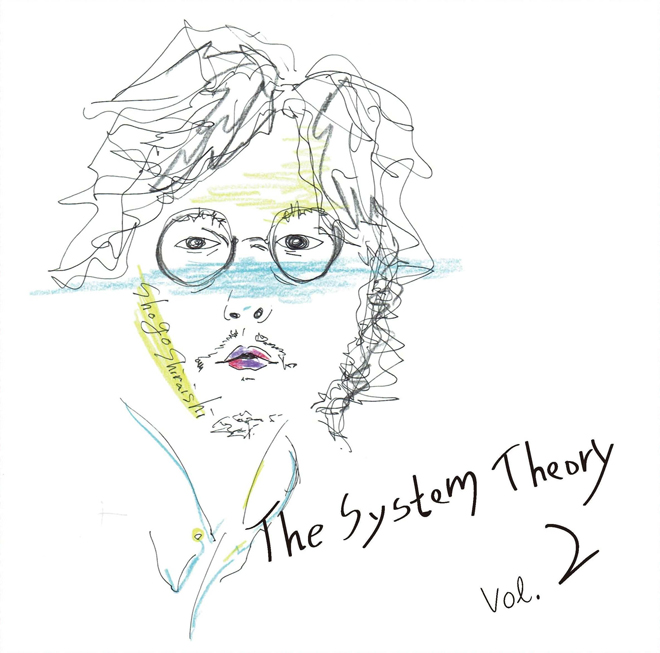

白石尚悟『The System Theory Vol.2』、新しいアートスクールへようこそ

白石尚悟、読み方はシライシショウゴ、この名は記憶にとどめるべきである。2010年代の日本が生みだした多ジャンル対応のギタープレイヤー、若きマッド・インストゥルメンタリストである。本作『The System Theory Vol.2』は、その白石尚悟の4年振りのアルバムである。

新しい音楽に興味のある者ならばこのアルバムがたとえばどこかのカフェで流れていたら、かならず名前を確かめたくなるはずである。そしてもしかしたら作った者が日本人であることを知って、軽い衝撃を覚えるかもしれない。

こういう書き方をすると、日本人の音楽性をみくびっている印象が生まれるかもしれないが、そういうつもりで書いているわけではない。このアルバムからうかがえる音楽的知性の質や、切り取り方のテイストが、これまでの日本の音楽家とどうも根本的に違うような気がするのだ。存在感や、アプローチの仕方が。

たとえば、このアルバムのフック(リスナーの注意を引っかける釣り針の意)の少なさはどうだろう。この音楽には多くのポップミュージックやロックで用いられる、明解な抒情や、センチメンタリズムはない。だから最初はどう聴くべきか一瞬考えこむ曲もある。簡単にはエクスタシーを提供してくれないのだ。しかししばらく聴いていくうちに気づく。この音楽はミニマリズムやトータスやステレオラブの従兄弟なのだと。そうした音楽は基本的に音楽自体にたいする意見を含んでいる。セルフリファレンスミュージックつまり自己言及的な音楽なのである。

唐突なたとえを許して欲しいのだが、砂で絵を描く方法は二つある。一つは砂を使って線あるいは形を作っていく方法だ。そしてもう一つは少し意表をつくものだ。砂をまず紙の上に敷きつめる。そして、指などで砂を掻きわけて、砂のない場所を作っていく。つまり空白部分を作る。そしてその空白部分を鳥の形にすれば、結果としてそれは鳥の絵になる。

たとえをもうひとつ。

前衛的だという演劇を見に行く。会場に入る。通常とは違って、舞台のようなものはない。しかし美しく立派な舞台装置である。客席もないが、さすがに前衛だとむしろ感心して、それらしいところにすわって開演を待つ。けれどもいつまで経っても俳優は出てこない。客もまたこない。スタッフと思われる人間が、たまに通り過ぎるだけだ。諦めて帰ろうと思い、外に出ると会場を間違えていたことに気づく。それは美術展だった。

音楽に関して用いる比喩としてはずいぶん妙なことを書いていると思われるかもしれないが、このアルバム『The System Theory Vol.2』 を聴けば、筆者の言わんとするところは伝わると思う。白石尚悟は見る角度を少し変えれば、わたしたちがこれまで見たことのない光景が見えるよ、と仄めかしているのだ。

収録曲にも少し触れておこう。

「ハーフムーン序曲」や「精霊たちの歓迎」でまず連想したのは、じつはアメリカ音楽の天才ヴァン・ダイク・パークスだった。リズムの組み立て方やミュージックホール的なアプローチからの連想だと思う。アメリカの音楽への興味はアルバム全体から感じられる。しかしそのアメリカは時間も場所もすべて入り交じった特異点のアメリカである。後者のホーンのアレンジは、ボードヴィルの小編成のセクションのなかにジョン・ゾーンが紛れこんだような奇妙なものである。

3曲目の「Storm Call」はB♭/Cという、アメリカのポップミュージックのクリシェというべき分数コードのイントロからはじまり、4度音程のブラスのアンサンブルに展開していく。ここにはモンド的なイメージもあるかもしれない。スライドギターのアドリブは洒脱で、「ニュー・ウィアード・アメリカ」という、シンガーソングライター的な音楽家たちを指すジャンル名があるが、こういうもののほうがその名にふさわしいかもしれない。

「奪われた王座」の3拍子は不思議な印象である。ギターの音作りは太く感情的で、ヴィブラフォンの音の使用が、不思議さに拍車をかけている。

「枯れ木」はアナログシンセのコンビネーションとスティール弦のアコースティックギターという取りあわせで、アートスクール(美術学校)的なイメージである。そうそう、白石尚悟にはかつてアートスクールの学生たちがロックやポップを新しくした事実を思い起こさせるところがある。この曲は珍しくリリカルで、映像のための音楽のようにも聞こえる。存在しない東欧のアニメーションのためにでも作ったような。

「Sea Song」はアメリカの20世紀初頭にポピュラーミュージックの総本山だったティン・パン・アレーを思わせるメロディーで、いまこういうメロディーを書ける感覚に驚く。ギターの音作りはエレクトリックギターが生まれた頃の音に近い存在感である。

「Forest Song」にはダルシマー的な音が用いられている。ドラム、ベースがないため、空間を感じさせる音作りで、デザインでもしているような音の置き方は、やはりアートスクール的か。

「失意の時は繰り返す」という面白いタイトルの曲は、ピアノを三度重ねたのだろう。やはり映像的で、これは映像をはじめとした各種クリエイターの刺激になるだろう。

「Last Stand」も3拍子系の曲である。アップライトベースからはじまるこの曲はギターの音もホーンのフレーズもひじょうに大胆で、時代も国籍もすべて混じった猥雑さのようなものが心地よい。

「サーカス」で右に定位させたストリングはシンセサイザーだろうが、周波数帯域の狭さが強烈にノスタルジックである。微妙なチューンアウトや、ギターのリバースなど、楽しいアイディアが詰めこまれている。

名ギタリストの名前を冠した最後の曲「Grant Green」であるが、スリルに溢れたインプロヴィゼージョンを繰り広げるこの曲を最後に持ってくるのは、慎ましくもあるし、余裕ともとれる。ここで白石尚悟はギタープレイヤーとしての非凡さを見せる。繰り出すラインはジャズとロックの中間くらいで、おそらくそれこそグラント・グリーンから各時代のギタープレイヤーの成果をにこにこしながら吸収してきたのだろう。

Hato“Poppo”Prestiaのベースと、大浦ともぞうのドラムも秀逸で、こちらのふたりにもリズムアンドブルースの時代の名プレイヤーたちのエコーを感じる。時折バーナード・パーディーやチャック・レイニーのコンビかと錯覚させる箇所がある。

録音やミックスもまた線が太い。「Grant Green」のスネアの音はひじょうに魅力的で、全体として音楽の内容をよく理解したエンジニアリングと言えるだろう。

コピー的な語というのは、じつは限定し狭めるものなので、広く自由な作品に付するのは躊躇しないでもないが、襞やへこみの多い白石尚悟の音楽を享受するためには、とっかかりの言葉が必要かもしれない。

ポップやロックのマッドドクター的なイメージもあるのだが(それこそヴァン・ダイク・パークス的な)、ギタープレイヤーとしての熱も高さもあるので、ドクターと呼ぶのは何年後かでいいだろう。白石尚悟は新しいアートスクールの新しい生徒である。かれが今後作るはずのものはわたしたちの知らない何かである。

西崎憲:作家・dog and me records 主宰