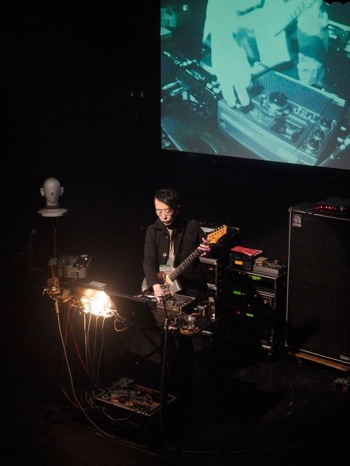

【インタビュー】中野テルヲ、孤高の電子音楽家の20周年ベストに「責任が持てる音楽」

■制作の初期段階から細かい絵ばかりを描いている

■絵画でいうなら、そんな感覚なんです

──その苦労の過程を伺いたいのですが、中野さんは、どのような手法で曲作りを行っているのですか?

中野:とりあえず音を出してみたり、リズムを考えるところから始まるんです。もっと言えば、波形の段階から考えたり。サイン波(※もっともシンプルな波形で、倍音を持たない純音)を並べていって、それをオン/オフしたりしながら、何となくリズムや音程差をつけて、ああでもない、こうでもないと作っていくような感じです。最近では、そこにもっと楽器的な要素も加わってくるようになりましたが、おおもとは、そういうリズムだったり、波形から始まるんです。ですから、“こういう曲調にしよう”と考えるのは随分と後の工程で、まず最小限のリズムと波形で成立するものを作って、“じゃあこれを、どういうメロディに乗せようか”と考えていきます。

──つまり、絵画で例えるなら、構想を練ってキャンパスに向かうのではなく、とにかく絵具を出して、色を重ねていきながら、じゃあこの色を加えよう、隣にこの色を置いてみようというような発想でイメージを膨らませていくわけですね。

中野:まさにそうです。上手い表現ですね(笑)。サイン波は、それでひとつの波形なんですが、リズムのライブラリーはたくさんあるので、波形との関係性がいいリズムを選ぶことで違った感じに聴こえたりだとか、そういった本当に細々としたやり方で、いわゆるギターをジャーンと鳴らして曲を作るようなやり方ではないんです。例えば、ギターが入ってくるのはすごく後の段階ですし、コードやメロディも、もっと先の段階に進んでから、ようやく考えるといった感じです。ですから、どちらかと言うと、大枠を作るよりも、細部から作っていくタイプですね。大きな外枠を作って、そこに音を置いていくのではなく、ものすごく小さい、端っこの方から作っていく。絵画でいうなら、制作の初期段階から細かい絵ばかりを描いている、そんな感覚なんです。

──試行錯誤を重ねてディテールを作り込みながら、同時にそれが音楽的にOKなのか、NGなのかの判断もご自身で行なわなければいけないというのは、とても難しいように思いますが、そこはいかがですか?

──試行錯誤を重ねてディテールを作り込みながら、同時にそれが音楽的にOKなのか、NGなのかの判断もご自身で行なわなければいけないというのは、とても難しいように思いますが、そこはいかがですか?中野:それは難しいですよね。全体的な音数にしてもそうですし、音を足していけばいいというわけでもなくて。“これはToo Muchだ”と感じたら、一度すべてを無しにすることもあります。そうした選別作業は、ミックスの段階でかなりの時間をかけて行っています。ですから、アレンジの段階からミックス段階につながる過程は、結構、自分の中でも緊張するんです。アレンジャー的な意識と、ミックスエンジニアの意識とでは、曲の聴きどころも違いますし、その前には、さらにミュージシャン的な意識で曲を作るわけで、すべての段階ごとに、別々の視点を持って作業するように心がけています。

──制作途中で、どなたか他の人に作品に対する意見を聞くようなことはあるのですか?

中野:マスターを作るまでは、すべて自分ひとりだけで作業します。たまたま途中段階を誰かに聴いてもらうことがあって、その時にアドバイス的な意見をもらうこともありますけど、それをどう消化させるのかといったことも、結局は自分自身で考えなければなりませんから。自分ですべての責任を持つということですね。そこまでは、ずっと密室状態で作業を行って、人の手が加わることはありません。ただ、流通盤に関しては、マスタリングは、外のスタジオで行っています。マスタリングエンジニアさんの存在は、自分にとって必要だと思っているんです。

──ご自身で楽曲制作を完結させながら、マスタリングをエンジニアさんに委ねる理由は?

中野:最終的に自分以外の人の考えが反映された方が、自分の作品に関してはプラス面が大きいと感じているんです。改めて自分で気が付く点もたくさんありますし、作品として、明らかによくなるという手応えがありますから。

──作品をクリエイトする作業はすべてをご自身で行いつつ、CDパッケージとして、いろんな人や再生環境に届けるための橋渡し作業は別の要素が必要だ、と。

中野:その作業は、とても重要だと思っています。今回、マスタリングは福原正博さんにお願いしました。前回のアルバム『Swing』でもマスタリングをやっていただいて、その時に、自分との相性がとてもいいと思ったんです。マスターが福原さんの手にかかると、いい意味で、ちょっと強くなるんですね。自分はどちらかというと、やや落ち着いた感じのミックスをする傾向にあるんですが、そこにもう少しアタック感が加わったりだとか、福原さんのマスタリングで、そういった変化を付けてもらえるんです。

──冒頭でも触れましたが、今回のベスト盤には豪華ブックレットが付属されていて、音楽面だけでなく、中野さんのこれまでの全活動のアーカイブとしても、とても貴重な資料集になったと思います。先ほどは、楽曲面で印象に残っている曲を挙げていただきましたが、印象に残ったライブとなると、どのステージが頭に浮かびますか?

──冒頭でも触れましたが、今回のベスト盤には豪華ブックレットが付属されていて、音楽面だけでなく、中野さんのこれまでの全活動のアーカイブとしても、とても貴重な資料集になったと思います。先ほどは、楽曲面で印象に残っている曲を挙げていただきましたが、印象に残ったライブとなると、どのステージが頭に浮かびますか?中野:(ブックレットのライブクロニクルを見ながら)それは、間違いなく<はちきれ狂言☆テクノナイト>(2011年11月5日)です。これは、京都市立芸術大学の学生さんが主催したイベントで、安東伸元さんという狂言の方とコラボレーションしたもので、非常に印象に残っています。

──どういうライブだったのですか?

中野:特にリハーサルもせずに、ぶっつけ本番に近かったんですよ。一応、安東さんには事前に、「実際に演奏に合わせてみますか?」と確認したんですが、「いや、それは必要ない」と言われて。それで、口頭で簡単に打ち合わせをしたんです。ライブの途中に、安東さんがお客さんに狂言を教えるコーナーがあったので、そこにつながるように、「では7曲目で登場して欲しい」ということを伝えたんですね。でも、いざライブが始まると、もう2曲目くらいに安東さんがステージに出てきちゃって(笑)。自分もビックリしましたし、ウチの制作スタッフは、舞台袖で大笑いしていて(笑)。

──その様子をぜひ客席で拝見したかったです(笑)。

中野:でもお客さんは、そういう演出だと思って観ているわけですから。本当に面白かったのは、ステージの裏側だったという。もうこっちのスタッフは笑いをこらえるのに必死で、そこに安東さんのお弟子さんが、「すみません!」と飛んできて(笑)。そこから先は、もう出てきたい時にステージで舞うという自由な感じで、これには度胆を抜かれました(笑)。その時の写真も、今回、ベスト盤を出すということで、初めてこのブックレットでお披露目できたんです。この日、本当は野外ステージでやる予定だったんですが、あいにく雨が降ってしまって、急遽、学食に作ってあったステージで演奏したんですよね。お客さんで学食がいっぱいになってしまって。イメージとしては、キャパ100人のライブハウスに150人が入ったかのような、それくらいに超満員でした。このコラボレートはもう一回やってみたいですね。それくらい、強烈なインパクトでした。この狂言とのコラボレーションに限らず、他のアーティストさんと共演したライブは、どれも記憶に残っていますね。

◆インタビュー(4)へ

◆インタビュー(2)へ戻る