TOURBILLONがベールを脱いだ。7月2日、いきなりの武道館デビュー。6月1日より楽曲配信が始まってはいたものの、それ以上のsomething elseを求む熱視線が、開演前からステージに注がれていた。わかるのだ、オーディエンスのひとつひとつの心拍がひとつまたひとつと重なり、ひとつの大きなビートを刻み始めるのが。それが期待感である。実体はないが、確実にその存在を感じる。オープニングBGMは「My Way」。アリーナ頭上に吊るされた三面スクリーンに彼らが映し出される。ステージへ向かうRYUICHI、INORAN、H.HAYAMAを生中継。その一挙手一投足に歓声があがる。ひとつになったオーディエンスの鼓動が武道館の壁、そして天井を揺らした。

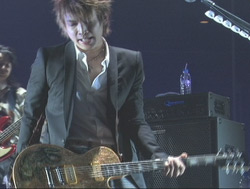

1曲目は「バラは散る為に」。当然、本邦初公開の新曲。いや、それに続く、ほぼ全曲が初めて耳にする新曲ばかり。それでも彼らはひるまない。RYUICHIは、マイクにメロディと言葉と心を流し込むように歌う。INORANは、いつもの低い位置にギターを構え、独特のフレーズを放つ。時にビートの隙間に、時にメロディの繋ぎ目にそれを流し込む。時にサラッと、時にドロッと。HAYAMAはグランドピアノとシンセサイザーを弾く。アナログとデジタルを従える騎士だ。

ステージを彩る光には気品がある。フランス語のCHICがふさわしい。バンドのサウンドも同じ質感だ。ある種、痛快なロックンロールと対峙する。ゆるやかに流れ、深層を漂う音達。抑揚美。青くゆらめく。それでも凄腕のミュージシャン同士の、競い合い、せめぎ合いが感じ取れる。ギターはUKロックバンドJAPANのメンバーだった土屋昌巳。ベースはRIZEデビュー当時のメンバーでもあったTOKIE。サックスはTHE THRILLのメンバーでもあるYUKARIE。ドラムは今もっとも忙しいドラマーの一人、村石雅行。この錚々たる布陣のなかにあっても、INORANの個性は翳る事を知らない。いや、突出している。

三者三様のソロも実に興味深い場面だった。RYUICHIは、土屋のギターだけで歌った。「かげろうの謳with Guitar Hero」。HAYAMAは、インプロヴァイザー(即興演奏家)としての腕前を披露。そして、INORANは、アリーナに突き出したステージにひとりで立ち、インディヴィジュアルなアートフォームを展開。ギターのノイズを精製したトラックに乗り、イルなフレーズを奏でる。スクリーンには、INORANが指定した映像が流れる。廃頽する心の呻きにも、亡羊の嘆きにも受け取れる。

CHICな彼らに宿る、もしくは潜む、野性が顔を覗かせたのが「fight」。RYUICHIがINORANとからむ。違和感も不自然さもまるでない。互いのバイブレーションが一瞬に重なり、ひとつの強い共鳴体になった。

彼ら三人は、個の連帯だ。連帯のための個ではない。この先はわからない。しかし、ベールを脱いだこのライヴではそうだった。ひとりひとりがTOURBILLONなのではない。彼らが揃ったとき、初めてそれになる。つまり、ひとりひとりは鏡なのかもしれない。それが三体合わさり、万華鏡となる。そのなかにある色とりどりのチップが音、想像もできなかった美しい模様が音楽。そして、万華鏡はうずまき(TOURBILLON)のなか、時に速く、時にゆっくりと回転し、さらに美しく、さらに想像を超えた、さらに予測のできない模様を作り出すのだ。この日聞いた「Crisis of my life」「杞憂」は、まさにそのような音楽だった。

アンコールのラスト、「バラは散る為に」から数えて17曲目が「HEAVEN」。配信された1曲。HAYAMAの手による楽曲らしい。RYUICHIのシャウトが雲のような音から抜けてくる。雲間から差す太陽光を“天使の梯子”と言うそうだが、その光景が脳裏に浮かぶ。INORANは、バンドのグルーヴを吸い込み、そして吐き出す。音と共に呼吸する。だから、指先以上に全身が物語っていた。歓びを。オーディエンスもその歓びを共有できただろう。

TOURBILLONがベールを脱いだ。7月2日、いきなりの武道館デビュー。6月1日より楽曲配信が始まってはいたものの、それ以上のsomething elseを求む熱視線が、開演前からステージに注がれていた。わかるのだ、オーディエンスのひとつひとつの心拍がひとつまたひとつと重なり、ひとつの大きなビートを刻み始めるのが。それが期待感である。実体はないが、確実にその存在を感じる。オープニングBGMは「My Way」。アリーナ頭上に吊るされた三面スクリーンに彼らが映し出される。ステージへ向かうRYUICHI、INORAN、H.HAYAMAを生中継。その一挙手一投足に歓声があがる。ひとつになったオーディエンスの鼓動が武道館の壁、そして天井を揺らした。

TOURBILLONがベールを脱いだ。7月2日、いきなりの武道館デビュー。6月1日より楽曲配信が始まってはいたものの、それ以上のsomething elseを求む熱視線が、開演前からステージに注がれていた。わかるのだ、オーディエンスのひとつひとつの心拍がひとつまたひとつと重なり、ひとつの大きなビートを刻み始めるのが。それが期待感である。実体はないが、確実にその存在を感じる。オープニングBGMは「My Way」。アリーナ頭上に吊るされた三面スクリーンに彼らが映し出される。ステージへ向かうRYUICHI、INORAN、H.HAYAMAを生中継。その一挙手一投足に歓声があがる。ひとつになったオーディエンスの鼓動が武道館の壁、そして天井を揺らした。 1曲目は「バラは散る為に」。当然、本邦初公開の新曲。いや、それに続く、ほぼ全曲が初めて耳にする新曲ばかり。それでも彼らはひるまない。RYUICHIは、マイクにメロディと言葉と心を流し込むように歌う。INORANは、いつもの低い位置にギターを構え、独特のフレーズを放つ。時にビートの隙間に、時にメロディの繋ぎ目にそれを流し込む。時にサラッと、時にドロッと。HAYAMAはグランドピアノとシンセサイザーを弾く。アナログとデジタルを従える騎士だ。

1曲目は「バラは散る為に」。当然、本邦初公開の新曲。いや、それに続く、ほぼ全曲が初めて耳にする新曲ばかり。それでも彼らはひるまない。RYUICHIは、マイクにメロディと言葉と心を流し込むように歌う。INORANは、いつもの低い位置にギターを構え、独特のフレーズを放つ。時にビートの隙間に、時にメロディの繋ぎ目にそれを流し込む。時にサラッと、時にドロッと。HAYAMAはグランドピアノとシンセサイザーを弾く。アナログとデジタルを従える騎士だ。 三者三様のソロも実に興味深い場面だった。RYUICHIは、土屋のギターだけで歌った。「かげろうの謳with Guitar Hero」。HAYAMAは、インプロヴァイザー(即興演奏家)としての腕前を披露。そして、INORANは、アリーナに突き出したステージにひとりで立ち、インディヴィジュアルなアートフォームを展開。ギターのノイズを精製したトラックに乗り、イルなフレーズを奏でる。スクリーンには、INORANが指定した映像が流れる。廃頽する心の呻きにも、亡羊の嘆きにも受け取れる。

三者三様のソロも実に興味深い場面だった。RYUICHIは、土屋のギターだけで歌った。「かげろうの謳with Guitar Hero」。HAYAMAは、インプロヴァイザー(即興演奏家)としての腕前を披露。そして、INORANは、アリーナに突き出したステージにひとりで立ち、インディヴィジュアルなアートフォームを展開。ギターのノイズを精製したトラックに乗り、イルなフレーズを奏でる。スクリーンには、INORANが指定した映像が流れる。廃頽する心の呻きにも、亡羊の嘆きにも受け取れる。 彼ら三人は、個の連帯だ。連帯のための個ではない。この先はわからない。しかし、ベールを脱いだこのライヴではそうだった。ひとりひとりがTOURBILLONなのではない。彼らが揃ったとき、初めてそれになる。つまり、ひとりひとりは鏡なのかもしれない。それが三体合わさり、万華鏡となる。そのなかにある色とりどりのチップが音、想像もできなかった美しい模様が音楽。そして、万華鏡はうずまき(TOURBILLON)のなか、時に速く、時にゆっくりと回転し、さらに美しく、さらに想像を超えた、さらに予測のできない模様を作り出すのだ。この日聞いた「Crisis of my life」「杞憂」は、まさにそのような音楽だった。

彼ら三人は、個の連帯だ。連帯のための個ではない。この先はわからない。しかし、ベールを脱いだこのライヴではそうだった。ひとりひとりがTOURBILLONなのではない。彼らが揃ったとき、初めてそれになる。つまり、ひとりひとりは鏡なのかもしれない。それが三体合わさり、万華鏡となる。そのなかにある色とりどりのチップが音、想像もできなかった美しい模様が音楽。そして、万華鏡はうずまき(TOURBILLON)のなか、時に速く、時にゆっくりと回転し、さらに美しく、さらに想像を超えた、さらに予測のできない模様を作り出すのだ。この日聞いた「Crisis of my life」「杞憂」は、まさにそのような音楽だった。 アンコールのラスト、「バラは散る為に」から数えて17曲目が「HEAVEN」。配信された1曲。HAYAMAの手による楽曲らしい。RYUICHIのシャウトが雲のような音から抜けてくる。雲間から差す太陽光を“天使の梯子”と言うそうだが、その光景が脳裏に浮かぶ。INORANは、バンドのグルーヴを吸い込み、そして吐き出す。音と共に呼吸する。だから、指先以上に全身が物語っていた。歓びを。オーディエンスもその歓びを共有できただろう。

アンコールのラスト、「バラは散る為に」から数えて17曲目が「HEAVEN」。配信された1曲。HAYAMAの手による楽曲らしい。RYUICHIのシャウトが雲のような音から抜けてくる。雲間から差す太陽光を“天使の梯子”と言うそうだが、その光景が脳裏に浮かぶ。INORANは、バンドのグルーヴを吸い込み、そして吐き出す。音と共に呼吸する。だから、指先以上に全身が物語っていた。歓びを。オーディエンスもその歓びを共有できただろう。