【インタビュー】村上“PONTA”秀一が語る、大村憲司と過ごした日々の思い出

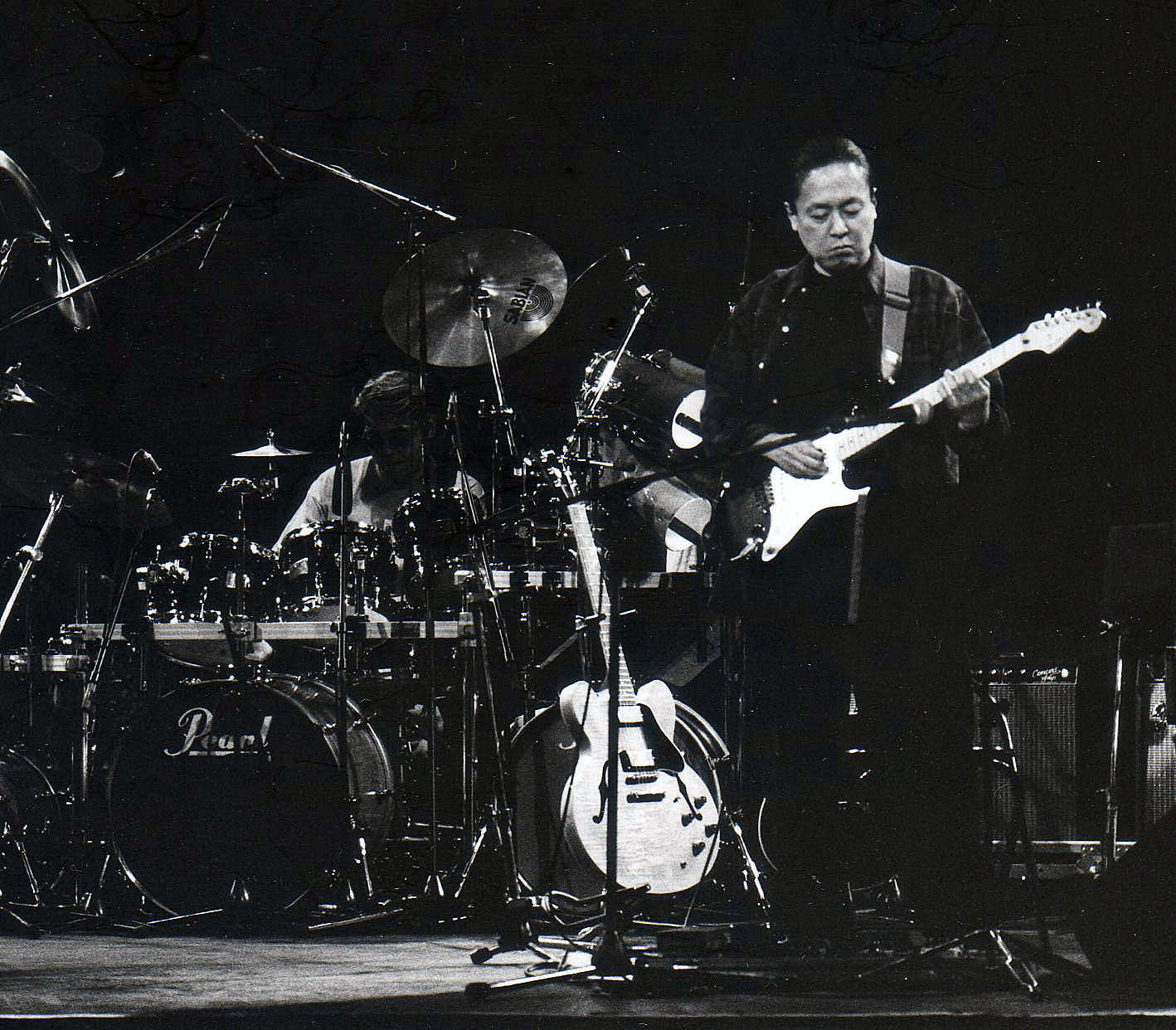

彼がこの世を去ってから17年がたつというのに、残されたギターの響きは色あせるどころか、さらに艶やかさと歴史的価値を増して今も聴き継がれている。そのギタリストの名は大村憲司。貴重なライブ音源を集めたシリーズ第六弾は、大村憲司と盟友・村上“PONTA”秀一の双頭バンドとして90年代を駆け抜けたKENPON BANDの演奏を収録した、『KENPON BAND~best live tracks VI』だ。ベースに高水健司、キーボードに佐藤博を配し、オリジナル曲に加えてビートルズ、ボブ・ディラン、エリック・クラプトンなど多彩なカバー曲を演奏した、名演ばかりの2枚組。この作品を軸に、村上“PONTA”秀一に大村憲司と過ごした日々の思い出を、たっぷりと語ってもらった。

■KENPONバンドは、“憲司、そろそろやろうか”みたいな感じで、ずっと続いてた

■周りのメンバーというか誘う人たちはどんどん変わっていったけど

▲村上“PONTA”秀一

──今回の作品に使われている、1998年3月の六本木ピットイン、神戸チキンジョージの演奏ですけど、本当にいい音で録れていて。ビックリしました。

村上“PONTA”秀一(以下、村上):よく残っていたね。六本木ピットインと神戸チキンジョージに感謝だね。この頃はたぶんDATで録ってるやつだと思うんだけど。俺は、DATは認めてたんだよ。ま、すぐなくなったけど。

──結果的に、大村憲司さんとのKENPON BANDは、このセッションが最後になってしまったわけですが。ポンタさんにとってKENPON BANDは、どんな気持ちでやっていたものなんですか。

村上:KENPONバンドは、“憲司、そろそろやろうか”みたいな感じで、ずっと続いてたっていう感じだよね。周りのメンバーというか、誘う人たちはどんどん変わっていったけど。ある時は、亡くなったベースの青木(智仁)と、キーボードの小林(信吾)と、あと重実(徹)っていうキーボードが、半レギュラーでいてくれたけど、まあいろんな奴がKENPONバンドを通っているね。佐藤博から誰から。ちょっと高尚なセッションかな。

──言いだしっぺはポンタさんですか。

村上:たぶんそうだね。でもまあどちらともなく、鬱憤晴らし。“暴れるか、久しぶりに”みたいな、そういう感じかな。

──そもそもKENPON BANDは、音的には、どういうことをやろうと?

村上:そういうのは、ないんだよ。そういうバカタレな考え方をすると、セッションって続かないんだよ。セッションの面白さは、その場だから。曲だけ決めて、おのおのがイメージして、集まってバッと音を出して、おのおののクオリティを感じながらプレーする。だから面白いんだよ。

▲『ケンポン・バンド~ベスト・ライヴ・トラックスVI』

──この時の、チキンジョージとピットインの演奏は、当時のことは覚えてますか。

村上:覚えてなくはないけど。俺はそれ以上に、Charと近藤房之助と憲司と俺とで、九州から沖縄まで行くツアーというのがあって、それが憲司と一緒に行った最後なんだけど、そっちのイメージのほうが大きすぎてね。KENPONバンドは日常茶飯事の、俺たちのライフワークだったから、そんなに一個一個、構えてやった気持ちは全然ないからね。

──逆に言うと、毎晩こういうテンションだったと。ほんとにすごいです。

村上:アマチュアのはけ口って感じだよ。でも曲は面白かったよね。ほとんど80%は憲司が“この曲やる”って持ってくるんだけど。

──この時は、キーボードに佐藤博さんが入っていますね。

村上:わりと貴重なセッションだよね。まあKENPONバンドってのは、ライフワークってさっき言ったけど、あんまり構えてないから、それも音に反映されてるよね。肩肘張ってないし。

──そうですね。リラックスしたブルース・ナンバーから、ビートルズから、クラプトンから。カバーも多かったですし。

村上:選曲の趣味は良かったと思うよ。(『ベスト・ライヴ・トラックス』シリーズは)けっこう同じ曲がだぶってるけど、そのテイクそのテイクで飽きないもんね。この飽きっぽい、やってる本人の俺が言うんだから間違いない。最初は“やろうぜ!”とか言って、明日から来ないというのが俺だから。

──(笑)たとえばビートルズの「チケット・トゥ・ライド」なんて、ものすごいことになっている。16分もある、サイケデリックな演奏に変貌していて。ああいうのって、どうやるんですか。

村上:わかんない(笑)。ビートルズの曲って、なぜかああいうふうになっちゃうのよ。コルトレーン的世界になっちゃう。ここ(『ベスト・ライヴ・トラックス』シリーズ)には入ってないけど、「ノルウェーの森」もそうだったな。あんなきれいな曲が、なぜかペンタトニックの、“コルトレーンじゃん”みたいなものになっちゃうんだよね。

──そもそも、ポンタさんの大村憲司さんの最初の印象は?

村上:そもそも俺にとっての憲司の最初の印象は、憲司がアマチュア日本一になったトリオをやってた時に、最初に聴いたラリー・コリエルのカバーなのよ。『レディー・コリエル』っていう名盤があって、ドラムがエルヴィン・ジョーンズで、ラリー・コリエルがフルアコを持ってヤバイことを弾きだした最初かな。それが憲司を最初に聴いた時の印象なんだよね。“なんだこいつら?”と思った。俺、当時はバンドボーイをやってたんだけど、その時になぜか“このギターの奴と将来やりたいな”と思った、それが最初なのよ。

▲写真左より:『男が女を愛する時~ベスト・ライヴ・トラックスIII』『大村憲司バンド(ポンタ・セッション・4デイズ!)~ベスト・ライヴ・トラックスIV』『25周年ライヴ~ベスト・ライヴ・トラックスV』

──はい。なるほど。

村上:それから憲司がサンフランシスコに行って、帰ってきたという噂を聞いたら、「赤い鳥」というグループに入ったって。で、赤い鳥が岐阜の市民会館でドラムのオーディションをしていたから、それで行ったのよ。で、その日のうちに入っちゃって、その日初めて憲司と口をきいて。もう、ハマッたよね。赤い鳥はものすごいライブの本数が多かったうえに、毎週土曜日はTBSホールで赤い鳥がメインのライブがあった。それでツアー中はみんな観光とか行ってたけど、俺と憲司はパンツ一丁でトランポから楽器下ろして、舞台は使えないから楽屋で、まあB.Bキングからコルトレーンまでやり倒したよね、二人で。赤い鳥のサウンドチェックが始まる頃にはもう、1日10本ぶんぐらいやった感じよ。

──最初からうまが合った。

村上:そう。一緒に住んだしね。瀬尾一三っていうアレンジャーと3人で住んでたんだけど、瀬尾ちゃんはもう売れっ子のアレンジャーだったから、憲司と俺と、旅から何からずっと一緒に行ってた。それですぐにロサンゼルスでレコーディングがあって、俺と憲司は自費で行ったの。勉強とか言って。

──赤い鳥で?

村上:うん。で、スタジオに着いて荷物解いてたら、何かリハーサルの音が聴こえるから、行ってみたの。ギターが6人ぐらいいて、うるせぇなとか思いながら聴いてたら、そこに一人白人のギターがいてさ。憲司は英語がバリバリだったから、憲司に通訳してもらって、“あの白人呼んでくれる?”って。で、その白人のギターに、“おまえ、白人のくせにうまいやんけ”とか言って。俺もまだスティック持って3回目だけど、おまえも白人のくせにいい感じだなって。名前なんて言うんだ?って聞いたら、エリックだって。“有名なのか、こいつ? フルネームは?”って聞いたら、エリック・クラプトンだって。“そうか、頑張れよ!”って(笑)。それ以来、エリックとは43年のつきあいだからね。

◆インタビュー(2)へ